Ted Chiang: "Exhalation"

Gebundene Ausgabe, 368 Seiten, Knopf 2019, Sprache: Englisch

Meine Damen und Herren: Im – es ist atemberaubend! – langsamsten Kopf-an-Kopf-Rennen der Science-Fiction-Geschichte schiebt sich die englischsprachige Lesergemeinde soeben wieder an der deutschsprachigen vorbei. Vorgegeben wird das Tempo vom begnadeten Ted Chiang, der seine Erzählungen so gründlich durchdenkt, dass in der Regel Jahre zwischen zwei Veröffentlichungen vergehen. Seine Sammelbände wachsen daher so langsam wie Stalagmiten: Mit "Exhalation" ist geschlagene 17 Jahre nach "Stories of Your Life and Others" erst der zweite voll geworden. Jedenfalls auf Englisch.

Deutschsprachige Leser waren da bis jetzt im Vorteil: Der Golkonda-Verlag hatte zwischen 2011 und 2014 mit "Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes" und "Das wahre Wesen der Dinge" einen Doppelpack herausgebracht, der nicht nur alle Geschichten aus "Stories of Your Life and Others" enthielt, sondern auch einige später veröffentlichte, die man sich im Original in diversen Magazinen zusammensuchen musste. Die werden nun in "Exhalation" nachgereicht – und dazu vier, die es auf Deutsch noch nicht gibt. Zwei davon wurden sogar erst heuer, extra für diesen Band vollendet; Chiang hatte also geradezu einen Schreibschub. Und wie immer sind sie großartig geworden.

Gott gab es, aber ...

Besieht man sich Chiangs fast schon 30 Jahre zurückreichendes Schaffen, kann man es in thematische Gruppen gliedern. Ein häufig wiederkehrendes Thema (siehe etwa "Tower of Babylon" oder "Hell is the Absence of God") ist zum Beispiel die Frage: Was wäre, wenn religiöse oder mythologische Welterklärungen auf Tatsachen beruhen würden? So auch in der brandneuen Geschichte "Omphalos" (griechisch für "Nabel"), die Kreationismus mit einem Twist zum Inhalt hat.

In dieser Version der Welt gibt es eindeutige Beweise für einen göttlichen Schöpfungsakt, der vor knapp 9.000 Jahren stattgefunden hat. Baumfossilien aus dieser Zeit haben unter ihren äußeren Ringen eine homogene Holzschicht, weil die Bäume bei ihrer Erschaffung schon eine stattliche Größe aufwiesen. Aus dem gleichen Grund haben die mumifizierten Menschen der allerersten Generation keinen Nabel, sie wurden ja nie geboren. All diese Beweise für Gott kann man im Museum jederzeit begutachten. Und darum ist es für Wissenschafter wie die Archäologin Dorothea Morrell auch völlig normal, an Gott zu glauben. Woran allerdings niemand je gedacht hätte, dafür liefert nun ein Astronom Indizien: Nur weil Gott die Erde erschaffen hat, heißt das noch lange nicht, dass sie auch der Nabel des Universums sein muss ...

Das Für und das Wider

Ein anderes Muster, das sich bei Chiang öfter wiederfindet, ist die als Geschichte getarnte Diskussion über die Folgen einer neuen Technologie. In "Liking What You See" ging es seinerzeit um eine Software, die es uns unmöglich macht, Menschen als "schön" oder "hässlich" zu bewerten. Im hier enthaltenen "The Truth of Fact, the Truth of Feeling" geht es um Technologien, die unser Erinnerungsvermögen verändern. In der nahen Zukunft wird eine implantierbare Software auf den Markt gebracht, die beim Gedanken an zurückliegende Ereignisse sofort entsprechende Video-Dokumente abruft. Mit der Folge, dass Erinnerungen, die durch die Zeit verklärt werden, passé sind – von nun an gibt es nur noch nachprüfbare Fakten.

Parallel dazu beschreibt Chiang, wie Missionare ein zuvor schriftloses Volk in Westafrika alphabetisierten. Beide Prozesse sind letztlich derselbe, wie Chiang darlegt. Sowohl die Software Remem als auch die Schrift sind Technologien, die die Gedächtnisbildung des Menschen grundlegend verändern, ihn zu einem cognitive cyborg machen. Es ist aber keine "Cautionary tale", die einseitig vor den negativen Folgen der Veränderung warnt. Für und Wider werden von Chiang respektive seinem Remem-skeptischen Erzähler sorgfältig gegeneinander abgewogen – mit einem Ergebnis, wie es sich für einen SF-Autor geziemt.

Zwischen Wissenschaft und Kunst

Zum Themenfeld Erziehung, in das "The Truth of Fact, the Truth of Feeling" auch hineinspielt, gehören weiters Chiangs bislang längste Erzählung, die Novelle "The Lifecycle of Software Objects", die sich um die kognitive Entwicklung künstlicher Intelligenzen dreht, und die Steampunk-Geschichte "Dacey's Patent Automatic Nanny" um eine Maschine zur Kindererziehung. Beide Erzählungen, ebenso wie die Titelgeschichte "Exhalation" mit ihrem grandios fremdartigen Setting, sind bereits auf Deutsch in "Das wahre Wesen der Dinge" zu finden. Und sie alle beruhen auf Aufsätzen oder Vorträgen von Wissenschaftern, die Chiang als Inspiration gedient haben. Im Anhang des Bands schildert der Autor zu allen die jeweilige Entstehungsgeschichte.

Eine der neuen Geschichten, "The Great Silence", weist eine strukturelle Gemeinsamkeit mit "Dacey's Patent Automatic Nanny" auf. Beide Geschichten waren eigentlich Teil eines Kunstprojekts – bei der "Nanny" war es ein illustrierter Steampunk-Band, bei "Silence" eine Installation, zu der Chiang nur den Text beisteuerte. Ohne den Kontext sind diese Geschichten daher nicht ganz vollständig, bleiben aber interessant. "The Great Silence" dreht sich um den Widerspruch, dass der Mensch mit Hightechanlagen ins All horcht, um Anzeichen für intelligentes Leben zu finden – während im Dschungel rund um diese Anlagen durchaus intelligente und kommunikationsfähige Papageien vergeblich darauf warten, dass der Mensch mit ihnen Kontakt aufnimmt.

"Past and future are the same, and we cannot change either, only know them more fully"

Chiangs wohl wichtigstes Thema ist aber der Gegensatz von Determinismus und freiem Willen – und sein ganz persönlicher Ansatz, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließen muss. In "What's Expected of Us" treibt eine simple kleine Maschine ihre Benutzer langsam zur Verzweiflung, indem sie ein Glühlämpchen aufleuchten lässt – stets eine Sekunde, bevor sie eingeschaltet wird. Und sie lässt sich nicht austricksen. Dieser Predictor löst nach und nach eine Massendepression aus, da er nahelegt, dass der freie Wille nur eine Illusion ist.

Quasi als Gegengift zu diesem düsteren Gedankengang hat Chiang aber nur wenig später "The Merchant and the Alchemist's Gate" veröffentlicht. In einem Bagdad wie aus "1001 Nacht" kann die Kundschaft eines Alchemisten durch ein Portal in Vergangenheit und Zukunft reisen. Weder das eine noch das andere ist veränderbar, aber – so die tröstliche Botschaft – vollständiger verstehbar. Kurz gesagt: Es bleibt immer Platz für Überraschungen. Wie Chiang in dieser Geschichte den vermeintlichen Widerspruch von individueller Entscheidung und Schicksal auflöst, ist eine Meistertat.

Was wirklich zählt

Die letzte neue Geschichte im Band, "Anxiety Is the Dizziness of Freedom", fällt ebenfalls in diese Kategorie. Sie geht von der Viele-Welten-Theorie aus, aber mit einem ganz neuen Zugang. Nicht persönliche Entscheidungen spalten hier den Zeitverlauf in Parallelwelten auf, sondern ausschließlich Quantenereignisse. Doch gibt es mit dem Prism eine in Massenproduktion herstellbare Maschine, die solche Quantenereignisse erzeugen und anschließend als Interface zwischen den alternativen Welten fungieren kann. Unmittelbar nach dem Einschalten der Maschine sind sie noch identisch, doch ab dann häufen sich sehr schnell die Unterschiede. In beeindruckenden Passagen legt Chiang dar, wie schon die abweichende Bewegung eines einzelnen Atoms eine unvermeidliche Kettenreaktion auslöst, an deren Ende in keinen zwei Welten mehr dieselben Menschen geboren werden.

Doch die schon vor dem Einschalten Geborenen sind natürlich in beiden Welten vorhanden, und durch ein Prism kann nun jeder mit seinem "Paraselbst" kommunizieren. Und damit nachschauen, wie es ihm unter anderen Umständen erginge. Chiang führt in seiner Geschichte so unfassbar viele Konsequenzen an, die sich aus dieser Möglichkeit ergeben würden, wie es nur jemand vermag, der alles von Ursache bis Folge(n) genauestens durchdenkt. Jede einzelne davon würde einem anderen Autor den Stoff für eine Kurzgeschichte oder gar einen ganzen Roman liefern. Chiang hingegen lässt sie nur beiläufig Revue passieren. Denn ihm geht es um die menschliche Seite: Anhand seiner zwei Hauptfiguren, der Gaunerin Nat und der Therapeutin Dana, demonstriert er, wie wichtig es ist, wofür sich ein Mensch entscheidet; selbst im Angesicht scheinbar unendlicher Möglichkeiten. Am Schluss hatte ich – verflixt! – tatsächlich Tränen in den Augen.

Und das ist es, was die eigentliche Magie von Ted Chiang ausmacht: Seinen Ideenreichtum betrachtet man mit Entzücken, sein Verständnis der Naturwissenschaften mit Respekt, die Konsequenz des Zu-Ende-Denkens mit Ehrfurcht – vor allem anderen aber ist er ein überzeugter Humanist. Bei ihm läuft alles auf die Frage hinaus: Haben meine Entscheidungen – und damit letztlich ich selbst – irgendeine Bedeutung? Und zu unserem Glück findet er selbst im unwahrscheinlichsten Szenario immer die Möglichkeit eines Jas..

Michael Marrak: "Der Garten des Uroboros"

Gebundene Ausgabe, 600 Seiten, € 24,60, Amrun 2019

Nach seinem in jeder Beziehung fantastischen Roman "Der Kanon mechanischer Seelen" und der darauf aufbauenden Novelle "Die Reise zum Mittelpunkt der Zeit" ist der deutsche Autor Michael Marrak nun zu einem anderen literarischen Kosmos und einem anderen Protagonisten zurückgekehrt: nämlich dem Archäologen Hippolyt Krispin, den er einst im Roman "Morphogenesis" (2005) die Hölle(n) aufsuchen ließ. Nun bekommt er es mit nichts Geringerem als Ende und Neubeginn der Welt zu tun.

Getrennt marschieren, vereint rätseln

Herausgekommen ist dabei eine Mystery mit mächtig Esoterik-Einschlag, gegliedert in vier einzelne Erzählstränge, die übrigens bis zum Schluss weitestgehend getrennt verlaufen werden. Einen davon bestreitet besagter Hippolyt, der in Mexiko ein präkolumbisches Massengrab begutachtet und anschließend im Dialog mit den einheimischen Rarámuri dessen mythologischen Kontext zu ergründen versucht. Eine alte Bekannte Hippolyts, die Anthropologin Adriana Flores, bestreitet zusammen mit einigen Akademikerkollegen den zweiten Handlungsstrang. Den zusammenzufassen fällt mir nicht ganz so leicht, weil sich hier in der ganzen ersten Romanhälfte nichts Wesentliches tut. Der Klappentext verheißt die unheilvolle Entdeckung, dass am Himmel nach und nach die Sterne verschwinden – aber das wird erst nach vielen hundert Seiten spruchreif.

Derweil wird in Mali der junge Pangalé – ein Dogon – als Assistent eines geheimnisvollen Besuchers von außerhalb abkommandiert. Und im Jahr 1455 lernen wir den gleichermaßen jungen Chachapoya Chebál kennen, als er ein Initiationsritual absolvieren muss, das wie die Brachialvariante von "American Ninja Warrior" wirkt. (Wenn die Chachapoya ihre leistungsfähigsten Jünglinge für so etwas verheizt haben, ist ihr Verschwinden allerdings kein Rätsel mehr, sondern ein nüchterner Fall von natürlicher Auslese.) Sowohl Chebál als auch Pangalé werden im Anschluss auf eine spirituelle Reise – oder besser gesagt eine spirituelle Schnitzeljagd – gehen, die sie von einem geheimnisvollen Ort zum nächsten führt. Was mitunter schon etwas an die Struktur eines Videospiels erinnert: Hindernisse überwinden und zum Etappenziel vordringen, den dort verwahrten Gegenstand oder Hinweis bergen, und weiter geht's auf dem nächsten Level.

Jedes Ende ist ein neuer Anfang

Sowohl die vier Hauptstränge selbst als auch die Geschichten-in-Geschichten, die innerhalb davon erzählt werden, ergeben ein dichtes Gewebe mit wiederkehrenden Motiven. Nicht umsonst stößt Hippolyt hier – wieder einmal – auf das Symbol des Uroboros, also der Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Gespeist aus indigenen Mythen wie auch aus frühchristlichen theologischen Konzepten, geht es im Roman um ein zyklisches Weltbild, also um ein ständiges Vergehen und Neuerstehen des Universums in Abständen von Millionen oder gar nur tausenden Jahren. Mal ist pompös von der Apokatastasis panton (also der Wiederherstellung aller Dinge am Ende der Zeit) die Rede, mal nennt es Hippolyt schlicht Gottes Reset-Taste.

Zwangsläufig watet der Roman damit natürlich tief durch die Esoterik: "Folge dem Pfad der Kabiri, Aïnu des Sternträgers. Unser Licht wird dich leiten. Die Weisheit der Innoé erwartet dich aus den Händen deines Ána. Schließe den Kreis, auf dass wir eins werden und die Zeit des Annawála beginnt."

Nachbarn, die man sich nicht wünscht

Das Problem für jeden Autor, der sich solcher Themen annimmt, ist halt, dass er sich damit in schlechte Gesellschaft begibt. Wo der "Garten des Uroboros" blüht, da haben auch schon Erich von Däniken, die Doku-Reihe "Ancient Aliens" und all die anderen grenzwissenschaftlichen Größen ihre Claims abgesteckt. Sie alle basieren letztlich auf der Vorgangsweise, sich (prä-)historische Belege für ihre Theorien zusammenzusuchen, deren jeweiligen Kontext auszublenden, es mit der Datierung nicht allzu genau zu nehmen – und so auf vermeintliche Gemeinsamkeiten zu stoßen. Berühmtestes Beispiel: die Pyramiden in Ägypten und Mesoamerika, zwischen denen nicht nur ein Ozean, sondern auch Jahrtausende liegen, zu denen es jeweils weit weniger ausgefeilte Vorläuferkonstruktionen gab und die einander nicht einmal wirklich ähnlich sehen – aber trotzdem muss da doch ...

Natürlich hat ein Roman alle Freiheiten, die dokumentarischen Formaten nicht zustehen. Aber den Mief dieser Nachbarschaft wird er trotzdem nicht so leicht los. Zumal es Marrak seinerseits nicht immer so genau nimmt und er auch gezielt einige grenzwissenschaftliche Lieblinge aufgreift – wie etwa die Dogon und ihr angebliches Wissen um den Sirius-Begleitstern, was mittlerweile als widerlegt gilt. Ebenso wie die – zugegebenermaßen reizvolle – Idee, eine gemischte Flotte aus Karthagern und Kelten hätte das Amazonasgebiet besiedelt. Und Neandertaler gab es vor 12.000 Jahren auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Mit all solchen lästigen Fakten müsste man sich freilich nicht herumschlagen, wenn man gleich eine ganz eigene Welt entwirft, worin Marrak ja unbestritten ein Meister ist.

Im Vergleich

Obwohl "Der Garten des Uroboros" sprachlich wesentlich geradliniger gehalten ist als "Der Kanon mechanischer Seelen" und gänzlich auf dessen spektakuläres Feuerwerk an Wortneuschöpfungen verzichtet, ist Marrak immer noch ein ausgezeichneter Erzähler. Die Situationen, in die er seine Protagonisten schickt, werden für den Leser so anschaulich miterlebbar wie HDTV – ob es sich nun um eine Wanderung durch den Nebelwald der Anden oder um ein mexikanisches Besäufnis handelt. Dass diese Erzählung vor lauter Mäandern nur langsam vorankommt, ist auch noch nichts Neues: Erinnern wir uns daran, wie lange es gedauert hat, bis sich die Queste im "Kanon" endlich in Gang gesetzt hat! Man hat es bloß vor lauter Staunen über die bizarre Romanwelt kaum bemerkt. In beiden Romanen galt bzw. gilt: Der Weg ist das Ziel. Es war nur leider beim letzten Mal die Aussicht unterwegs erheblich besser.

Michael Marrak: "Quo vadis, Armageddon?"

Klappenbroschur, 338 Seiten, € 18,50, Golkonda 2019

Wen – wie mich – "Der Garten des Uroboros" nicht wirklich überzeugt hat, der wird hier auf seine Kosten kommen. Denn von Michael Marrak gibt's noch mehr, viel mehr – und viel Besseres. Golkonda veröffentlicht eine zweiteilige Edition von Kurzgeschichten und Novellen, die er in den vergangenen 30 Jahren veröffentlicht hat – dieser erste Band enthält neun Stück, die aus den Jahren 1996 bis 2017 stammen. Für die Neuausgabe wurden sie aber großteils überarbeitet, im Anhang schildert Marrak ihre jeweilige Entstehungsgeschichte. Es sind neun Tickets in seltsame Welten, mal humorvoll, mal von existenziellem Grauen erfüllt – aber immer fantastisch, nicht zuletzt sprachlich.

Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird

Nehmen wir etwa die Titelgeschichte "Quo vadis, Armageddon?". Ihr Ich-Erzähler erinnert sich an eine Apokalypse von erhabener Schönheit, die ihn allein auf einer verwüsteten Welt zurückgelassen hat. Wie untot zieht er nun ohne Sinn und Ziel durch eine vollkommen gleichförmige Wüstenei, und nichts, was er tut, wird daran jemals etwas ändern. Mit der Ewigkeit konfrontiert zu werden, ist der vielleicht größte Schrecken überhaupt, und hier wird die Ewigkeit tatsächlich spürbar. Das ist beeindruckend, sollte aber mit einem Warnhinweis versehen werden: Es ist wohl eine der trostlosesten Geschichten, die jemals erzählt wurden.

Mit dem Deutschen Science Fiction Preis wurde seinerzeit die Erzählung "Die Stille nach dem Ton" ausgezeichnet, deren Protagonist Radiant ebenfalls seine Welt verliert. Was immer er auf dem mysteriösen Kanal 6 seines Fernsehers sieht, ist am nächsten Tag aus der Welt verschwunden – erst Glocken, dann Hunde und immer so weiter. Und niemand außer ihm kann sich daran erinnern, dass diese Dinge jemals existiert haben: Es scheint, als würde die Realität redigiert. Das ist der Stoff für eine surreale Mystery – doch welcher Plan steckt wirklich hinter der Defragmentierung der Welt?

Gestatten, Richard Madenbach

Nach einem derartigen Doppelschlag in die Magengrube empfiehlt sich ein Abstecher ins Humorvolle wie die Geschichte "Dominion" mit ihrem spektakulären Eröffnungssatz: Richard Madenbach war ein ausgewachsener, wenn auch für sein Alter recht unscheinbarer Säbelzahntiger des späten Pliozäns ... Und ja: Das ist nicht etwa bildhaft gemeint, es geht wirklich um einen Säbelzahntiger, der mit bürgerlichem Namen Richard Madenbach heißt und inmitten eines wilden paläontologischen Mixes, den ein paar Karikaturen von Aliens angerührt haben, auf eine sarkastisch veranlagte Artgenossin treffen wird. Ein Vergnügen!

Lachen definiert sich gemeinhin ja als Reaktion auf einen humoristischen Reiz – was irgendwie auf einen Zirkelschluss hinausläuft, weil als Humor wiederum das gilt, was einen Lacher auslöst. Man kann aber – und tut es hier immer wieder – auch aus schierer Verblüffung auflachen. Und Marrak versteht es, mit Formulierungen zu verblüffen, die wie aus dem Nichts kommen. Das ist ebenso ein Zeichen für einen gewieften Erzähler wie Einstiegssätze, die zum Weiterlesen geradezu zwingen, oder lustvolles stilistisches Experimentieren.

Die Lust am Fabulieren

In "Das Concaliom" beispielsweise versetzt sich Marrak so sehr in die blumig-akademische Denk- und Sprechweise seines Erzählers, dass die Geschichte wie einer 100 Jahre alten Zeitkapsel entnommen wirkt. Sein Sprachrohr ist in diesem Fall ein Arzt in einer Nervenklinik, der sich hilfesuchend an einen Kollegen wendet, weil er befürchtet, dass drei seiner Patienten Engel der Apokalypse sein könnten. Im sprachlich sogar noch stärker verdichteten "Schattenmärchen" wiederum versammelt ein Erzähler seine Zuhörer am Lagerfeuer und warnt sie vor den für uns Leser vollkommen rätselhaft bleibenden Gefahren einer postapokalyptischen Welt.

Im Vergleich dazu kommt "Die Ausgesetzten" – eine Geschichte über eine makabre neue Form von Weltraumtourismus – stilistisch auffällig straight daher ... wäre da nicht das Intro, das mit der Rasanz einer Billy-Wilder-Komödie eine tragikomische Todesfahrt schildert und einmal mehr zeigt, dass die Lust am Erzählen für Marrak ein Grundbedürfnis ist.

Bizarre Welten

Fans des Autors dürften sich speziell über "Wiedergänger" freuen, gewissermaßen die Urzelle des fiktiven Universums, das Marrak im Roman "Lord Gamma" weiter ausgebaut hat. Die Geschichte dreht sich um einen Erkunder im BRAS-Raum, einem metaphysischen Sammelbecken großer Seelen – und de facto eine virtuelle Alles-ist-möglich-Welt, die den Besucher nur akzeptiert, wenn er für sie reif genug ist. In diesem Zusammenhang fällt auch der schöne Satz: "In deinem Universum drehen sich Dinge um Dinge, dazwischen existiert nur Leere, die es zu füllen gilt. Ob mit Worten, Schritten oder Projektilen, der Zweck heiligt die Mittel."

"Epitaph" führt uns erneut in eine psychiatrische Anstalt, diesmal ist jedoch ein Insasse der Erzähler. Den plagen nicht nur Albträume über ein mörderisches, ihm gegenüber aber unangenehm zärtliches Spinnenmonster (siehe Titelbild). Er ist auch das Versuchsobjekt eines Wissenschafters, der das Tor zu einer anderen Daseinsebene aufstoßen will. In dieser metaphysischen Dimension ragen Türme aus Knochen in den Himmel und tragen Uhren, auf denen Menschen als Zeiger kreisen – ein bizarres Bild aus dem in dieser Hinsicht unerschöpflich scheinenden Vorrat von Marraks Fantasie.

Allerdings kann er sich auch mal zurücknehmen, wenn es ihm geboten scheint. Die den Band abschließende Novelle "Der Steinhafen", angesiedelt irgendwo im süddeutschen Raum des frühen 20. Jahrhunderts, liest sich erstaunlich realitätsnah. Sie lässt lange die Frage offen, ob die merkwürdigen Begebenheiten darin tatsächlich übernatürlich sind oder ob sie nur dem naiv-magischen Weltbild des zwölfjährigen Protagonisten entspringen. Wenn wir den titelgebenden Steinhafen dann endlich vor uns sehen, werden wir allerdings feststellen, dass dieses Weltbild erheblich komplexer konstruiert ist, als wir anfangs dachten: eigentlich ein schönes Sinnbild für Marraks eigene Weltentwürfe, hinter denen letztlich immer mehr steckt, als es zunächst den Anschein hat.

Seth Fried: "The Municipalists"

Broschiert, 320 Seiten, Penguin Books 2019, Sprache: Englisch

Hier kommt, was schon jetzt ein Kandidat für mein persönliches Lieblingsbuch 2019 ist. Und das gelang Seth Frieds "The Municipalists" auf eine ziemlich ähnliche Weise wie seinerzeit Elan Mastais "Die beste meiner Welten" ("All Our Wrong Todays").

Eine andere und vielleicht bessere Welt

Sein Romandebüt siedelt der US-amerikanische Journalist in einer Welt an, die nicht ganz die unsere ist, ihr aber stark ähnelt. Dass man sie als Parallelwelt einstufen muss, merkt man an einigen kunst- und wissenschaftshistorischen Details ... und natürlich am dicken fetten Faktum, dass hier anstelle von New York eine Stadt mit dem Namen Metropolis existiert und satte 35 Millionen Einwohner hat.

Schon dieser Name trägt zum nostalgischen Feeling bei, das der Roman von der ersten Seite an verbreitet – wie auch der Umstand, dass Beamte stets Anzug und Filzhut tragen wie in den 1940ern oder dass Esperanto gesprochen wird (wenn auch nur von den Schurken). Der technologische Stand hingegen ist ganz anders als in Elan Mastais retrofuturistischer Wunderwelt: Ganz wie bei uns gibt es das Internet, Smartphones, Drohnen und Social Media. Stellt sich die Frage, warum "The Municipalists" dennoch ein ähnliches Retro-Flair erzeugt wie "Die beste meiner Welten".

Im Geist des Optimismus

Es liegt an der gesellschaftlichen Ordnung. Mit dem United States Municipal Survey (USMS) existiert in Frieds USA eine einflussreiche Behörde, die nimmermüde damit beschäftigt ist, das Leben in den stetig wachsenden Metropolen zu verbessern. Und Stadtplanung bedeutet für sie nicht nur Steigerung der Verkehrseffizienz, es geht auch um das Anlegen von Parks, Gemeindezentren und Büchereien – alles, was das Leben der Menschen besser macht.

Während die meisten SF-Romane unserer Zeit aus gutem Grund die Weltherrschaft der Konzerne an die Wand malen, gewinnen wir hier den Eindruck eines starken Staats, der sich um seine Bürger kümmert, und einer Gesellschaft, die ihre Mitte noch nicht verloren hat. The atmosphere of collective optimism never failed to produce a pleasant sense of belonging, schreibt Fried und bringt damit den ungebrochenen Fortschrittsglauben auf den Punkt, wie er für das Golden Age of Science Fiction typisch war und heute längst verschwunden ist. Umso schlimmer, dass die Behörde, die einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, nun unter Beschuss gerät.

Einsatz für das Odd Couple

Nachdem auf das USMS ein Anschlag verübt wurde, schickt die Behörde ein klassisches Beispiel des "Odd Couple"-Motivs ins Feld. Eine Hälfte des ungleichen Duos, der 32-jährige Beamte Henry Thompson, fungiert zugleich als Ich-Erzähler des Romans. Henry hat den Ruf, somewhat joyless zu sein: eine Beamtenseele mit hoher Kompetenz, nur nicht in sozialer Hinsicht. Er ist kauzig wie Sheldon Cooper und genauso von Zügen fasziniert wie der "Big Bang Theory"-Star – was in dem Fall allerdings leicht morbide wirkt, immerhin sind Henrys Eltern bei einem Zugunglück ums Leben gekommen, als er noch ein Kind war. Der Roman beginnt übrigens damit, wie Henry dieses Unglück in denkwürdig merkwürdiger Art beschreibt. Oder genauer gesagt in einen eisenbahnhistorischen Kontext einordnet.

Die andere Hälfte des Duos heißt OWEN und ist die Künstliche Intelligenz des USMS-Hauptquartiers, die als Hologramm quasi-körperlich in Erscheinung treten kann. Wie es sich für ein richtiges Odd Couple gehört, muss einer regelkonform und der andere unkonventionell sein – hier sind die Rollen paradox verteilt: Während sich der Mensch tendenziell robotisch verhält, "verkörpert" OWEN die Lust am Regelbruch und ist ein Ausbund an egozentrischem Verhalten (wer das bei einer KI unplausibel findet: es wird eine Erklärung dafür geben). OWEN liebt Gangsterfilme und Alkohol, er hat sich sogar extra Algorithmen geschrieben, durch die ihm der holographische Alkohol einen Rausch verpasst. Zu den vielen Stellen, an denen man sich eine Comic-Adaption von "The Municipalists" wünschen würde, gehört auch, wenn OWEN in hohem Schwall grünen Code in eine Mülltonne kotzt.

Gags, aber nicht nur

Es folgt jede Menge Situationskomik, die sich sowohl aus dem Gegensatz der beiden Hauptfiguren als auch aus OWENs Fähigkeit speist, nicht nur seine äußere Erscheinung nach Belieben zu verändern, sondern auch seine Umgebung mit 3D-Projektionen kreativ umzugestalten – Henry inklusive. Da posieren die beiden etwa bei der Fahndung nach Terroristen in einem Museum als Riesenstinktier-Exponate oder lassen ein holographisches Clownmonster von der Leine – OWENs Einfallsreichtum ist unbegrenzt. Nur körperliche Interaktionen bleiben ihm verwehrt: Wenn Henry stürzt, kann OWEN ihm nur "helfen", indem er ihm "Hoppauf! Hoppauf!" ins Gesicht brüllt, sehr zur Verwunderung der Umstehenden. Und Blut sehen kann OWEN leider auch nicht: Before he could finish his sentence, he turned into a French bulldog and fainted. He lay there motionless in his dog's body with his tongue hanging out. Above him in bold white text was a slowly rotating error message.

Und dann tut Fried das, was schon Elan Mastai getan hat und was beider Romane länger nachwirken lässt, als es bloßen Gag-Paraden vergönnt wäre. Der Unterhaltungsfaktor ist etabliert und wird auch aufrecht erhalten, doch langsam schwenkt der Ton ins Nachdenkliche. In Form der Terroristen wird Henry mit einer Ideologie konfrontiert, die völlig konträr zu seinem bisherigen Weltbild ist. Und wir Leser müssen uns der Frage stellen, ob wir die Romanwelt nicht die ganze Zeit viel zu sehr durch Henrys Brille gesehen haben. Die Sichtweise also von jemandem, der durch ein Kindheitserlebnis traumatisiert wurde und sich nach nichts mehr sehnt als nach Ordnung. Hat Henry das USMS und die Gesellschaftspolitik seiner Welt deshalb zu unkritisch gesehen? Ist die Romanwelt am Ende gar nicht so positiv, wie wir die ganze Zeit dachten?

"The Municipalists" ist letztlich die Geschichte einer Selbstfindung und zeichnet den Weg von jemandem, der gebrochen war, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein, zu einem vollständigen Menschen. Im Zuge dessen mündet der Roman in eine Conclusio, die mir in Zeiten hysterischer Polarisierung zu jedem noch so banalen Sachthema zutiefst sympathisch ist. Große Empfehlung!

Greg Egan: "Perihelion Summer"

Broschiert, 216 Seiten, Tor Books 2019, Sprache: Englisch

Taraxippus heißt das Biest. Diesen Namen haben Wissenschafter einem Paar primordialer Schwarzer Löcher gegeben, die in Greg Egans neuer Novelle "Perihelion Summer" durch unser Sonnensystem ziehen und Weltuntergangspotenzial haben. Es wird auch noch durchaus apokalyptisch werden – allerdings anders, als man angesichts der Prämisse vermuten würde. "Perihelion Summer" wird sich de facto in die stattliche Reihe von Büchern über Klimakatastrophen einreihen, die Astrophysik gibt hier (schade eigentlich) nur ein kurzes Gastspiel.

Wer sich jetzt übrigens fragt, was ein primordiales Schwarzes Loch ist: Die gibt es bislang nur in der Theorie. Sie sollen Überbleibsel des Urknalls sein und wesentlich geringere Ausmaße haben als Schwarze Löcher, die aus Sternen entstanden sind. Für Hard-SF-Autor Greg Egan war die Hypothese natürlich ein gefundenes Fressen, da er mit Vorliebe auf die Naturwissenschaften als Inspirationsquelle zurückgreift. Doch während seine Romane deshalb zu einer recht fordernden Lektüre werden können, scheint er es den Lesern mit seinen Novellen leichter machen zu wollen. Das war schon vergangenes Jahr in "Phoresis" der Fall und gilt auch hier. Die zentralen Protagonisten von "Perihelion Summer" heißen nicht Physik, Philosophie und Technologie, sondern Matt, Arun, Yuki und so weiter. Es menschelt.

Die ausbleibende und die stattfindende Katastrophe

Matt, der wie der Autor aus dem westaustralischen Perth stammt, hat einen Plan, wie und wo er den Durchzug von Taraxippus aussitzen kann: Zusammen mit seinen Freunden hat er den "Mandjet" konstruiert, einen hochseetauglichen Ring von Pontons, der vollkommen energieautark ist und zugleich eine Aquakultur umfasst. Matt & Co sind also gegen befürchtete Mega-Fluten gewappnet – die bleiben dann aber ohnehin aus, weil die Schwarzen Löcher der Erde nicht nahe genug kommen. Alles bleibt erstaunlich ruhig. Egan erspart uns dankenswerterweise auch die für Film-Apokalypsen obligatorischen Plünder- und Krawallszenen. Das Kriminellste, was das kleine Grüppchen an Bord des Mandjet in den Nachrichten mitbekommt, ist die Info, dass Haltbarmilch nur noch auf dem Schwarzmarkt erhältlich sei.

Doch das war leider nur das Vorspiel, die wahre Katastrophe kommt erst danach. Wie sich herausstellt, hat die Anziehungskraft der Schwarzen Löcher den Orbit der Erde um die Sonne ein kleines bisschen verändert – mit gewaltigen Folgen, insbesondere für die Südhalbkugel: Die "Winter" (also die Zeit von Juni bis September) werden dort bitterkalt, die Sommer hingegen unerträglich heiß. Vor allem in Äquatornähe steigen die Tagestemperaturen dann auf 50 Grad und mehr.

Ein paar Besuche auf dem australischen Festland werden uns einen beklemmenden Eindruck davon verschaffen, was es bedeutet, wenn ein gemäßigtes Klima ins Extreme kippt und eine eigentlich wohlhabende Gesellschaft dem Wandel nicht standhalten kann. Den Rest besorgen lakonische Nachrichten, die Egan im Text verstreut: Massen von Klimaflüchtlingen verlassen ihre Heimatländer, die reichen Städte Südostasiens schließen sich unter Hightech-Kuppeln ein, Indien erwartet, dass die Hälfte seiner Bewohner innerhalb von ein paar Monaten tot sein wird ...

Hoffnung auf hoher See

Dem Mandjet kommt damit eine neue Bedeutung als mobiles Habitat zu. Was zunächst ein temporäres Refugium zu sein schien, könnte nun ein Weg – vielleicht sogar der einzige Weg – sein, mit den neuen Umweltbedingungen zurechtzukommen: Um zu überleben, müssen die Menschen künftig mit den Jahreszeiten wandern, wie es Tiere seit jeher tun. Es wäre ein gewaltiger Wandel, doch große Ideen sind Egans täglich Brot. "Perihelion Summer" ähnelt in diesem Punkt dem Vorgänger "Phoresis": Beide Erzählungen handeln von Projekten der Hoffnung in Zeiten der Not.

Bei "Perihelion Summer" fällt allerdings noch stärker auf, dass es sich nicht um einen Roman, sondern um eine Novelle handelt. Durch den geringeren Umfang musste Egan auf multiperspektivisches Erzählen verzichten, und damit auch auf das panoramaartige Gesamtbild, das sich aus einer großen Zahl von Protagonisten ergäbe. Matts Geschichte ist "nur" eine von den aberhundert Millionen persönlichen Dramen, die sich nach der Passage von Taraxippus auf der Erde abspielen. Das mögen viele Leser unbefriedigend finden, aber mehr konnte und wollte Egan hier nicht erzählen.

Grady Hendrix: "Der Exorzismus der Gretchen Lang"

Klappenbroschur, 380 Seiten, € 17,50, Knaur 2019 (Original: "My Best Friend's Exorcism", 2016)

Vor vier Jahren führte uns Grady Hendrix in seinem höchst originell gestalteten Roman "Horrorstör" vor Augen, dass in einem Möbelhaus schlimmere Schrecken lauern können als die falsche Anzahl von Inbusschrauben. Nun greift er ein Horror-Motiv mit etwas längerer Tradition auf, die dämonische Besessenheit. Es empfiehlt sich aber ein Blick auf den Originaltitel "My Best Friend's Exorcism", der steht da nicht umsonst. "Der Exorzismus der Gretchen Lang" ist weniger ein Horrorroman um zwei Freundinnen als ein Roman um eine Freundschaft unter horriblen Umständen. Was den Spannungsfaktor aber keineswegs schmälert.

Freundschaft auf dem Prüfstand

Im Prolog des Romans bringt ein aktuelles Ereignis die Hauptfigur Abby Rivers dazu, sich an ihre Kindheit und Jugend zurückzuerinnern – und daran, wie 1988 alles so völlig in den Arsch gegangen ist. Und schon switchen wir ins Charleston der frühen 80er Jahre zurück. An ihrem zehnten Geburtstag muss Abby eine entsetzliche Demütigung hinnehmen. Doch ausgerechnet die gerade erst an ihre Schule gewechselte Gretchen Lang, von Abby zunächst misstrauisch beäugt, rettet ihr den Tag. Es ist der Beginn einer unvergänglichen Teenagerfreundschaft – ein Material, an dem selbst Marvel-Thors Hammer zerbröseln würde.

Bis eines Tages alles anders wird. Nachdem Hendrix über einige Kapitel und Jahre hinweg die Unzertrennlichkeit der beiden Freundinnen etabliert hat, setzt er einen Einschnitt in Form eines eigentlich harmlosen LSD-Trips. Gretchen verschwindet danach für einige Stunden, anschließend ist sie wie ausgewechselt, beginnt zu verwahrlosen und verhält sich zunehmend provokant. Und als sie sich oberflächlich betrachtet wieder zu fangen scheint, wird alles sogar noch wesentlich schlimmer. Für Abby, die dennoch nicht gewillt ist, Gretchen aufzugeben, beginnt ein wahres Martyrium. Immer mehr wird sie dadurch selbst zur Außenseiterin.

Anklänge und Anspielungen

Von der Grundanlage her ist Hendrix' Roman einigen Horror-Klassikern aus der Tastatur von Stephen King recht ähnlich, etwa "Stark – The Dark Half". Das Ambiente ist potenziell familienfreundlich, die dort schauerlich eskalierenden Ereignisse lange Zeit an der Grenze des noch natürlich Erklärbaren. Doch selbst dann, wenn sich das Übernatürliche nicht mehr wegdiskutieren lässt, behält es den Charakter einer Metapher. Und es wird eine Menge angeboten, wofür diese Metapher stehen könnte: Vergewaltigung, Mobbing, familiäre Probleme und jugendlicher Zorn. Bezeichnend auch für das vermeintliche Suburbs-Idyll, wenn Abby an einer Stelle anmerkt, dass man in Charleston dann erwachsen wird, wenn man das Wegschauen lernt.

Formal geht es Hendrix allerdings ein wenig anders an als King. Eingebettet ist der Roman in die Seiten eines Highschool-Jahrbuchs samt Fotos und Werbeannoncen. Das ist allerdings nicht wirklich von Bedeutung und wirkt eher wie eine Geste, mit der der Autor (oder sein Verlag) an die Machart von "Horrorstör" erinnern wollte. Das war ja seinerzeit wie ein IKEA-Katalog gestaltet und verschmolz damit Inhalt und Form auf höchst vergnügliche Weise miteinander.

Außerdem würde King niemals so schamlos die Nostalgie-Karte zücken, da ist Hendrix deutlich näher an Ernest Cline ("Ready Player One"). Sämtliche Kapitelüberschriften in "Gretchen Lang" sind Zitate aus 80er-Jahre-Hits, und auch im Fließtext lässt der Autor Feeling und Musik der Dekade immer wieder hochleben (umso schmerzhafter, wenn man dann zumindest in der deutschsprachigen Ausgabe von "Cindy" Lauper lesen muss). Sogar der Satanismus passt da gut ins Bild, war er doch in den 80ern – nicht zuletzt in Zusammenhang mit Musik – ein Modethema, ehe er wieder von anderen künstlichen Aufregungen abgelöst wurde.

Quellen der Kraft

Hendrix schreibt munter, solange das Geschehen harmlos bleibt, und beklemmend, wenn's gefährlich wird. Den Humor, der "Horrorstör" aufgrund von dessen einzigartiger Machart von vorne bis hinten durchzog, findet man hier nur in kleinen Dosen. Großartig ist allerdings der Exorzist, dem Abby erstmals auf einer vollkommen bizarren Schulveranstaltung begegnet: einem Auftritt der Lemon Brothers Faith and Fitness Show, in der christliche Bodybuilder die Muckis spielen lassen und dabei den Herrn preisen. Versteht sich von selbst, dass der Exorzist nicht den kompetentesten Eindruck machen wird, wenn's ans Eingemachte geht.

Das mündet aber zugleich in einen der besten Züge des Romans, der ihm auch ein Alleinstellungsmerkmal im Kontext des Exorzismus-Themas verleiht: Hendrix schlägt eine willkommene Volte vom Sakralen zum "Profanen" (das Wort klingt für ein Hohelied auf die Freundschaft eigentlich nicht angemessen) und zeigt, dass man den Glauben, den man dem Bösen entgegenstemmt, nicht unbedingt aus der Religion schöpfen muss. Es gibt auch andere und wichtigere Quellen der Kraft – das ist doch eine schöne Botschaft.

Tyler R. Parsons: "Der Besucher"

Klappenbroschur, 197 Seiten, € 12,40, Piper 2019 (Original: "A Walk Between Stars", 2015)

Als ich nach dem Schraubenschlüssel griff, explodierte das Schiff. Astreiner erster Satz für eine Erzählung. Zunächst scheint sich hier ein Szenario à la Andy Weirs "Der Marsianer" aufzubauen, wenn der Astronaut Roman Briggs infolge eines technischen Unglücks einsam durch den interplanetaren Raum driftet. Tatsächlich hat der US-amerikanische IT-Manager und Gelegenheitsautor Tyler R. Parsons daraus aber eine Geschichte gemacht, die starke Anklänge an Alfred Hitchcocks Film "Das Fenster zum Hof" (respektive die ihm zugrunde liegende Kurzgeschichte von Cornell Woolrich) zeigt.

Der Grund: In Parsons' Romanwelt schreiben wir bereits das 23. Jahrhundert. Kontakte zu verschiedenen Alien-Spezies wurden geknüpft – darunter auch zu den insektoiden Manti, die den Schiffbrüchigen nun auflesen. Allerdings hat die Sache einen Haken: Die Manti-Atmosphäre ist für Menschen nicht atembar, in die Schleuse passt Roman auch nicht so recht. Also bleibt den Rettern nichts anderes übrig, als Roman zu bitten, es sich an der Außenhülle so gemütlich wie möglich zu machen – und zwar für einige Wochen, bis ein Rendezvous mit einem anderen Schiff möglich ist.

Ungeplante Reality-Show

Übergehen wir mal den Umstand, dass Roman zum Essen jedes Mal den Raumhelm zum Vakuum öffnen muss (ja, das kann man kurzfristig tatsächlich überleben – aber dabei auch essen, und das immer wieder?), und konzentrieren uns auf das weitere Geschehen. Aus Langeweile beginnt Roman über die Schiffshülle zu wandern und durch die Luken zu spähen. Er bekommt dabei einiges vom Leben der Manti mit, auch wenn er das meiste davon nicht versteht. Also macht er sich seinen eigenen Reim darauf, was sie da so tun, und findet auch bald einige "Lieblingscharaktere" in dem, was er als sein "Programm" betrachtet.

Wie schon der Klappentext verheißt, wird Roman dabei eines Tages auch etwas sehen, das er besser nicht hätte sehen sollen. Das wird den Spannungsfaktor in der zweiten Romanhälfte ausmachen – sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass "Der Besucher" insgesamt ausgesprochen gutmütig gehalten ist. Der Thrill wird am Ende weniger wichtig gewesen sein als die Entdeckerfreude über die Begegnung mit einer anderen Kultur. Über Funk bekommt Roman sogar mit "Steward eins" einen Gesprächspartner zur Verfügung gestellt, der ihm den Alltag der Manti näherbringt. Und ein bisschen Situationskomik gibt's auch – etwa wenn sich Roman mit einer putzwütigen Manti anlegt, der es gar nicht gefällt, wenn er das blitzblanke Bullauge verdreckt. Ein harmloser Spaß, wie auch der Roman selbst einer ist.

One-Hit-Wonder?

"Der Besucher" ist für heutige Verhältnisse auffallend kurz: keine 200 Seiten, zudem sind zwischen den – ebenfalls kurzen und dadurch zahlreichen – Kapiteln stets Leerseiten eingeschoben, was sich durchaus läppert. Dass der Roman nichts anderes als eine ausgebaute Kurzgeschichte ist, merkt man aber auch am Aufbau: Vorgeschichte und Kontext gibt es nicht, die grundlegende Situation – Roman Briggs an der Außenhülle – ist innerhalb von 20 Seiten etabliert, und schon läuft das "Programm" ab; vielleicht mit dem einen oder anderen "Lieblingscharakter" mehr als in der ursprünglichen Kurzgeschichte.

Obwohl das Buch im englischsprachigen Raum gut angekommen ist, hat ihm Tyler R. Parsons in den vier Jahren seither kein weiteres folgen lassen. Anscheinend haben wir es hier mit jemandem zu tun, der keinerlei Zwang zu schriftstellerischer Produktivität verspürt. Ich finde das fast schon erfrischend, und irgendwie passt es auch zum Gesamteindruck, den "Der Besucher" macht. Dies ist weder ein großes Werk noch eine dröhnend laute neue Stimme im Genre, sondern schlicht eine nette kleine Abenteuergeschichte von jemandem, der mal was erzählen wollte und dann wieder nach Hause gegangen ist.

David Quantick: "All My Colors"

Broschiert, 288 Seiten, Titan Books 2019, Sprache: Englisch

Stichprobe: Wer hat schon mal vom Mandela-Effekt gehört? Vermutlich nicht so viele, wie ihn in der einen oder anderen Form schon erlebt haben. Es ist das Phänomen, dass man sich ganz sicher an ein Ereignis zu erinnern glaubt, das tatsächlich aber nie stattgefunden hat. Gerne wird dieser Effekt auch auf kulturelle Produkte angewandt – als klassisches Beispiel gilt der Film "Shazaam" aus den 90er Jahren, den viele zu kennen glauben, den es aber in Wirklichkeit nie gegeben hat. David Quanticks Roman "All My Colors", ein Hybrid aus Horror und Humor, dürfte von diesem Effekt inspiriert sein.

Zur Handlung

Wir befinden uns im Illinois des Jahres 1979, und Hauptfigur Todd Milstead hat wieder mal seine "Freunde" – allesamt glücklose Autoren wie er selbst – um sich versammelt, um sie mit seinem überlegenen Wissen ein bisschen zu demütigen. Gesegnet mit einem eidetischen Gedächtnis, kann Todd jederzeit ein passendes Zitat aus dem Ärmel schütteln – bis er schließlich eine Passage zitiert, die niemand wiedererkennt. Und auch das Buch, aus dem sie stammt, "All My Colors" von einem gewissen Jake Turner, kennt keiner. Dabei war es doch ein Jahrzehnt zuvor ein Bestseller! Todd ist verblüfft, erst recht, als er bei Recherchen in Buchhandlungen und Bibliotheken feststellen muss, dass "All My Colors" offenbar nie existiert hat.

Und so kommt Todd auf eine vermeintlich geniale Idee. Da er selbst nie etwas veröffentlicht hat, schreibt er das Erfolgsbuch einfach noch mal – endlich hat sein perfektes Erinnerungsvermögen einen praktischen Nutzen. Zeile für Zeile tippt er also "All My Colors" aus dem Gedächtnis ab, doch schon jetzt zeigt sich, dass Todd nicht unbedingt der Master seines Masterplans ist: Das Tippen gerät unversehens zu einem manischen In-die-Schreibmaschine-hacken, bis ihm die Finger bluten. Seine Hände scheinen ein Eigenleben zu entwickeln und ihn von allem abzuhalten, was nicht unmittelbar mit dem Schreibakt zu tun hat. Ehe sich's Todd versieht, hängt er also ausgehungert und mit einer Erwachsenenwindel am Arsch vor der Schreibmaschine – aber das Buch stellt er fertig. Und als er es Verlagen anbietet, wird es tatsächlich akzeptiert und zum Erfolg. Die Geschichte ist damit aber natürlich noch lange nicht zu Ende.

Humor und Horror

"All My Colors" (also das Buch von David Quantick, nicht das Buch im Buch) verschmilzt Humor und Grusel. Das Motiv vom Schriftsteller in Nöten ist Stephen King pur, die Umsetzung aber eine ganz andere. Quantick hat schon für diverse TV-Serien gearbeitet, und die Comedy-Erfahrung merkt man ihm auch an. Pointierte Dialoge und höflich getarnte Bosheiten machen den Roman zum Vergnügen. Treffsicher etwa, wie Quantick die wechselseitige Abneigung zwischen Todd und einem weiteren seiner "Freunde", dem Buchhändler Timothy, skizziert. An der Oberfläche herrscht Respekt – darunter brodeln Neid und Galle.

Über weite Strecken liest sich "All My Colors" wie eine schwarzhumorige Abrechnung mit dem Literaturbusiness. Darüber vergisst man mitunter, dass Quantick von Anfang an Horror- und Mystery-Elemente eingestreut hat. Neben der beunruhigend zwanghaften Art, in der Todd das Buch geschrieben hat, wären da zum Beispiel auch die rätselhaften Ermittlungsergebnisse eines Privatdetektivs. Den hatte Todd auf seine Noch-Ehefrau Janis angesetzt, um sie beim Fremdgehen zu ertappen. Und tatsächlich gelingen dem Detektiv Schnappschüsse von Janis zusammen mit einer anderen Frau – doch seltsamerweise bleibt diese auf allen Fotos unsichtbar.

Außerdem suchen Todd immer öfter Visionen heim – die für ihn erschreckendste ist das plötzliche Wiederauftauchen von "All My Colors" in der Originalversion. Man könnte dies für einen Ausdruck seines schlechten Gewissens halten (eine solche Vision, die ihn mitten in einer Lesung befällt, erinnert stark an Poes "Das Verräterische Herz".) Doch es ist definitiv nicht alles nur Einbildung, wie der tragische Fall von Todds Kollegen Billy zeigt: Der brachte die ganze Geschichte überhaupt erst ins Rollen, als er von einer angeblich selbst erlebten Episode erzählte, die Todd aber als Eröffnungskapitel von "All My Colors" wiedererkannte. Seitdem wird Billy von blutigen Albträumen geplagt, und schon bald stirbt er einen schrecklichen Tod. Und es wird nicht der einzige bleiben. Gespannt fragt man sich: Worauf wird das alles hinauslaufen?

Die vielen Todds

Ist "All My Colors" unterhaltsam? Unbedingt. Spannend? Dito. Gelungen? Jein. Die Mischung aus Horror und Humor geht großteils auf, doch die charakterlichen Wandlungen Todds sind für mich etwas schwer nachvollziehbar. Er pendelt zwischen der Arschloch- und der Opferrolle, zwischen Selbstüberschätzung und dem Gefühl, ein naives "Landei" zu sein, zwischen Läuterung (Todd inspected his soul from every angle, and it wasn't good.) und dem Rückfall in alte Verhaltensmuster. Kurz, da ist der eine oder andere Todd zu viel im Spiel – so richtig verstanden habe ich die Figur nicht. Aber Hauptsache, sie unterhält. Denn unterm Strich darf ein Buch alles, nur eines nicht: langweilen. Und das tut "All My Colors" gewiss nicht.

Hans Jürgen Balmes et al (Hrsg.): "Neue Rundschau 2019/1: Jenseits von Raum und Zeit. Phantastische Literatur im 21. Jahrhundert"

Broschiert, 308 Seiten, € 17,50, S. Fischer 2019

Rundschau bespricht Rundschau, das gab's auch noch nie. Es ist die seltene Gelegenheit, mal abseits der paar dankenswerterweise noch existierenden Formate (etwa "Nova", "Exodus" oder das "Science Fiction Jahr") deutschsprachige Sekundärliteratur zum Thema Phantastik in die Finger zu bekommen. Die "Neue Rundschau" ist eine seit fast 130 Jahren erscheinende Literaturzeitschrift des Fischer-Verlags, die viermal pro Jahr erscheint und ein äußerst weites Spektrum abdeckt. Die vorangegangene Ausgabe etwa war dem Philosophen Hans Blumenberg gewidmet, die nächste dann der "Gastfreundschaft der Toten" – für SF-und-Fantasy-Fans ist also jetzt der richtige Moment zuzuschlagen.

Was ist Phantastik überhaupt?

Gewissermaßen handelt es sich um eine Verkupplungsaktion – oder eleganter ausgedrückt den Versuch eines Kontaktknüpfens, um Leser der Literatur mit großem L (wie es im Vorwort heißt) und Phantastik-Fans zusammenzubringen. Primäre Zielgruppe, alleine schon aufgrund des Mediums, dürften aber Erstere sein, und denen will zunächst einmal erklärt sein, was Phantastik überhaupt ist und kann.

Phantastikforscher Lars Schmeink beispielsweise schreibt in seinem Beitrag, dass (nur) dieses Genre die richtigen literarischen Werkzeuge habe, um "Hyperobjekte" anschaulich zu machen – also Phänomene, die zu groß und komplex sind, um erfassbar zu sein; etwa die Globalisierung. Interessanter Ansatz, wenn auch etwas nutzenorientiert. Ursula K. Le Guin dürfte die Herzen der Fans auf ihrer Seite haben, wenn sie in ihrem Beitrag der Phantastik per se eine subversive Rolle zuschreibt – ganz einfach deshalb, weil diese stets auf dem Gedanken "Es muss nicht so sein, wie es ist" (so auch der Titel des Essays) beruht. In ihrem ergänzenden Beitrag würdigt Karen Nölle, die langjährige Übersetzerin Le Guins, Werk und Philosophie der 2018 verstorbenen Autorin – und deprimiert mit der Anmerkung, dass die große Le Guin im deutschsprachigen Raum außerhalb der Phantastikgemeinde kaum bekannt war. Vielleicht kann da diese Ausgabe der "Neuen Rundschau" ja ein wenig Abhilfe schaffen.

Zudem gibt es einen eigenen Themenblock zum Stichwort Worldbuilding. Besonders aufschlussreich diesbezüglich der Aufsatz von Andy Hahnemann: Der hauptberufliche Lektor schreibt nicht nur, dass es der Literaturkritik bislang an Kompetenz mangle, um die Bedeutung des Faktors Worldbuilding zu erfassen. Er legt auch nachvollziehbar dar, warum die von vielen – auch von mir – beklagte Trilogien- und Überlängenseligkeit der Fantasy durchaus ihre Berechtigung habe und letztlich fast zwangsläufig aus dem Umstand entspringe, dass hier eine fiktive Welt detailreicher ausgestaltet und damit auch realer gemacht werden muss. Interessant auch Helmut W. Peschs Beitrag über J. R. R. Tolkiens linguistisches Worldbuilding – ein exemplarischer Fall von Überdesign.

Und wie liest sich das?

Natürlich hat es sich heftig angeboten, den Literaturfans mit großem L auch ein paar konkrete Lesebeispiele anzubieten. Der Band enthält vier Kurzgeschichten (oder fünf, wenn man Dietmar Daths "metafiktionale Einleitung" des Bands mit dem Titel "Einer blüht nach innen" mitrechnet), und die dürften auch die Leser dieser Rundschau interessieren. Alle drei klassischen Subgenres der Phantastik – SF, Fantasy und Horror – werden damit abgedeckt. Nur die Alternate History bleibt außen vor, dafür ist die Science Fiction unter dem Tarnnamen "Near Future" ein zweites Mal vertreten – konkret in Form der kurzen, aber pointierten Geschichte "Das Upgrade" von Andreas Eschbach. Besagtes Upgrade erhält die gesamte Zivilisation durch Maschinen, die die Macht übernehmen, den Menschen aber nicht auslöschen, sondern ihm ein veritables Utopia errichten. Doch wie soll man mit der Perfektion umgehen?

Die zweite SF-Geschichte ist "Die Marsianerin" ("The Lady Astronaut of Mars") von Mary Robinette Kowal und war 2012 die Urzelle der großartigen Roman-Duologie "The Calculating Stars / "The Fated Sky". Das Ambiente ist hier noch etwas anders als in den späteren Romanen – interessant ist aber vor allem zu sehen, was einst den eigentlichen Kern der Erzählung ausmachte: nicht die Themen Rassismus und Sexismus, sondern das persönliche Dilemma der Astronautin Elma York, die (wieder einmal) dazu gezwungen ist, ihren Ehemann zurückzulassen. Diesmal jedoch für immer, denn er ist todkrank und sie wird von ihrer interstellaren Expedition nicht zurückkehren können.

Mit nur vier Geschichten die Bandbreite des Genres abzudecken, klingt nach einem unmöglichen Unterfangen, aber den Machern der "Neuen Rundschau" ist es tatsächlich gelungen. Ich habe lange nachgedacht, aber mir sind keine zwei Namen eingefallen, die geistig noch weiter auseinanderliegen würden als Mary Robinette Kowal und H. P. Lovecraft (mit dem Horror-Klassiker "Cthulhus Ruf" vertreten; muss man hier nicht weiter vorstellen). Für die Fantasy schließlich wird Seth Dickinson ("Das Imperium der Masken") ins Feld geschickt, ein Vertreter des "realpolitischen" Flügels seiner Zunft. Auf den ersten Blick schildert seine Erzählung "Gesetze von Nacht und Seide", wie ein in jeder Beziehung zauberhaftes Reich durch einen äußeren Feind bedroht wird. Bei näherer Betrachtung müssen wir allerdings feststellen, dass das magische Matriarchat hierarchisch-autoritär organisiert ist, seinen demokratischen Nachbarn durch Staudämme das Wasser vorenthält und Kindersoldaten in den Kampf schickt.

Und so allerhand anderes

Dazu kommt dann noch ein bunter Themenstrauß zu Einzelaspekten, wie man es aus den eingangs genannten genreinternen Publikationen schon kennt – und großteils auch von den "üblichen Verdächtigen" (was freilich heißt, dass sie sich auch auskennen). So schreibt etwa Erik Simon über Science Fiction aus der DDR, Christian Endres über Comics oder Andreas Eschbach über die Mondlandung. Franz Rottensteiner schließlich lässt die verschiedenen Publikationsformen Revue passieren, unter denen Genre-Literatur den deutschsprachigen Markt eroberte, vom Heftroman bis zum Paperback. Spannend ist aber nicht zuletzt sein Resümee, dass das Label "Science Fiction" vor allem unbekannten Autoren zugutekomme (weil sie dadurch leichter von der Kernleserschaft gefunden werden), dass es dem großen kommerziellen Erfolg beim Mainstreampublikum aber im Weg stehe.

Am Ende des Bands folgen dann noch ein paar allgemein-literarische Beiträge, die mit Phantastik nichts zu tun haben. Zufälligerweise passt einer davon aber doch ganz gut: Im Rahmen eines langfristigen Projekts zu "Moby Dick" analysieren drei Autoren in drei Aufsätzen drei Kapitel des Jahrhundertromans. Und dass die Rundschau (also diese hier) "Moby Dick"-affin ist, habe ich ja schon mehrfach erwähnt (siehe etwa hier).

Wird dieser Band es nun schaffen, Leser der Literatur mit großem L in die Phantastik zu lotsen? Und werden sich diese eher von Autoren angesprochen fühlen, die mit Begriffen wie intradiegetisch-fiktional um sich werfen, oder von jemandem, der wie Endres einen Genre-Titel nach dem anderen aus der Fan-Perspektive runterrattert? Ich wage es nicht zu sagen. Möchte abschließend aber noch den Beitrag von Karlheinz Steinmüller nennen, der beruflich sowohl in der Science Fiction als auch in der Zukunftsforschung zuhause ist und hier den Unterschied zwischen diesen beiden Disziplinen erklärt. Was in einem Zitat des großen Frederik Pohl mündet, das eine der treffendsten Genre-Definitionen ever bleibt: "Eine gute SF-Story sollte nicht das Automobil, sondern den Stau vorhersagen."

J. H. Moncrieff: "Djatlov Pass. Die Rückkehr zum Berg des Todes"

Broschiert, 350 Seiten, € 14,40, Luzifer Verlag 2019 (Original: "Return to Dyatlov Pass", 2018)

Und sie schrie noch immer, als ihr die Zunge herausgerissen wurde, zusammen mit dem Inneren ihres Rachens. Nach den akademischen Betrachtungen des vorangegangenen Buchs war mir nach dem größtmöglichen Kontrastprogramm – und die kanadische Horror-Autorin J. H. Moncrieff hat's in jeder Beziehung geliefert. "Djatlov Pass" enthält viel Blut und Beuschel – und eine überschaubare Menge von Gehirn.

Hintergrund des Romans ist das sogenannte Unglück am Djatlov-Pass von 1959, bei dem neun junge Skiwanderer im Ural unter rätselhaften Umständen zu Tode kamen. In Russland ist das Unglück weithin bekannt, in die westliche Populärkultur hingegen ist es erst spät eingesickert. Die bis heute ungeklärten Umstände brachten eine Reihe von Verschwörungstheorien hervor, von Geheimdienstumtrieben bis zum menschenfressenden Yeti. Letzteres war beispielsweise die Hypothese der wüsten Animal-Planet-Doku "Russian Yeti: The Killer Lives", möglicherweise die entscheidende Inspiration für Moncrieffs Roman. Dass da irgendwelche reißenden Bestien im Schnee des Ural lauern, führt uns ja bereits der Prolog vor Augen. Für den Rest des Romans rätseln wir also weniger darüber, ob es Schneemenschen gibt, sondern nur darüber, ob sie Pelze tragen oder ihnen Pelze wachsen.

Acht ziehen los ...

Hauptfigur des Romans ist die Podcasterin Nat McPherson, die für ihr populäres Format "Nat's Mysteriöse Welt" Orte des Grusels und der Gefahr aufsucht. Allerdings ist sie in letzter Zeit ein wenig bequem geworden, die Karriere droht zu versanden. Um endlich mal wieder einen echten Coup zu landen, lässt sie sich daher von einem stalkenden Fan dazu überreden, den Djatlov-Pass aufzusuchen. Wer das für erfolgversprechende Voraussetzungen hält, dem ist echt nicht zu helfen ...

Nicht alle, aber doch die meisten Rollen in der insgesamt achtköpfigen Gruppe sind formelhaft besetzt: Den trinkfreudigen Russen mit der Frohnatur finden wir hier ebenso wieder wie den einheimischen Führer, der ominöse Andeutungen vor sich hinmunkelt, und den nicht einschätzbaren Störenfried, der ständig Unruhe in die Gruppe bringt. In dem Fall handelt es sich um den Profi-Bergsteiger Steven, der behauptet, Filmaufnahmen von Bigfoot daheimzuhaben – noch ein Hinweis auf die Schneemenschen-Connection also. Und war die Gruppenchemie schon bei Reiseantritt nicht ideal, so kippt sie endgültig ins Paranoide, wenn man es – noch in der ersten Romanhälfte – mit den ersten Vermissten und/oder Toten zu tun bekommt.

Mängelliste

Rein vom Plot her gehört "Djatlov Pass" zum selben Genre wie Alma Katsus "The Hunger" oder Dan Simmons' "Terror", schreiberisch kann Moncrieff mit den beiden allerdings nicht mithalten. Die Dialoge sind wie aus einer Soap, das Ortsgefühl mangelhaft (nachdem schon jemand Yetis aus dem Himalaya in den Ural transferiert hat, schickt ihnen Moncrieff auch gleich Yaks hinterher), die Hauptfigur ein Musterbeispiel an nicht nachvollziehbaren Meinungsschwankungen. Und so ganz nebenbei bemerkt: Wollte It-Girl Nat nicht einen Podcast erstellen? Wenn sie erst mal um ihr Leben rennt, hat sie dafür natürlich keine Zeit mehr. Aber auch davor lesen wir an keiner einzigen Stelle davon, dass Nat eine Aufnahme machen würde. Moncrieff hat es wohl schlicht und einfach vergessen.

Geht man noch eine Ebene tiefer, stellt man sich zudem die Frage, warum Moncrieff überhaupt die "Rückkehr zum Berg des Todes" beschreibt und nicht gleich das Original-Unglück. Immerhin stellt sie das, was 1959 passiert ist, mehr oder weniger 1:1 nach, bloß 60 Jahre später. Ein bisschen scheint mir der Roman das zu sein, was Dennis L. McKiernans "Mithgar"-Saga zum "Herrn der Ringe" war: Die Namen wurden geändert, die Geschichte aber ist dieselbe geblieben.

Immerhin wird das Ganze schnörkellos erzählt, ist – no na – spannend und hat ein gelungenes Ende, um mal die Positiva aufzulisten. Und totzukriegen ist diese Art von Grusel ohnehin nicht, so sehr sie sich auch in Wiederholungen ergeht. Sie basiert stets auf derselben Prämisse (dem Vordringen auf gefährliches Gelände entgegen allen Warnungen) und hinterlässt (nach dem Vordringen ins Kino oder in die Buchhandlung entgegen allen Warnungen) stets dasselbe Da-hätte-ich-mir-mehr-erhofft-Gefühl. Beides fasst der einheimische Guide am Todespass perfekt mit den Worten zusammen: "Es immer das Gleiche. Niemand glauben, bis zu spät ist."

Cixin Liu: "Jenseits der Zeit"

Klappenbroschur, 990 Seiten, € 18,50, Heyne 2019 (Original: "Sishen Yongsheng", 2016)

Zum dritten, letzten und längsten Mal begeben wir uns also ins "Trisolaris"-Universum – mit einem Band, den man am besten als vogelwilde Ideensammlung liest (und als solche stellenweise durchaus genießen kann). Bis hin zum wohl abgefahrensten Angriff auf das Sonnensystem ever. Wenn der losrollt, macht man sich um Nachvollziehbarkeit schon längst keine Gedanken mehr und staunt nur noch.

Mit dieser Trilogie im Rücken stellt man sich Cixin Lius durchschnittlichen Gedankengang in etwa so vor: Was wäre, wenn Aliens eine so fortschrittliche Technologie hätten, dass sie die Kreiszahl Pi auf eine glatte 4 aufrunden könnten ... und wie ließe sich daraus eine Waffe basteln? Das mit Pi ist übrigens ein erfundenes Beispiel, aber "Jenseits der Zeit" enthält Ideen von vergleichbarer Sagenhaftigkeit. Wer das nicht akzeptieren kann oder will, ist hier eindeutig beim falschen Autor gelandet.

Dunkel ist der Wald

Im Kern ist die "Trisolaris"-Reihe eine mächtig aufgejazzte Pulp-Geschichte rund um das gute alte SF-Motiv von der Alien-Invasion. Wobei wir im Rückblick konstatieren müssen, dass es sich bei den Trisolariern um die wohl glücklosesten Invasoren seit H. G. Wells' Impfskeptikern vom Mars handelt. Im Vorgängerband "Der dunkle Wald" wurde ihr erster Eroberungsversuch durch einen fiesen Trick vereitelt: Man hat ihnen angedroht, die Position ihres Heimatsystems galaxisweit bekanntzugeben – und das wäre in einem Universum voller übervorsichtiger, xenophober Zivilisationen ein Todesurteil. Das ist es zugleich auch, was von der Trilogie auf jeden Fall erhalten bleiben wird: das Bild von der Milchstraße als "dunklem Wald", in dem jeder sofort vernichtet wird, der sich aus der Deckung wagt. Es ist eine gute Erklärung für das Fermi-Paradoxon, wenn auch eine unsagbar deprimierende.

Im aus diesem Trick entsprungenen Zeitalter der Abschreckung spielt sich der Großteil des Abschlussbands ab, auch wenn er am Ende weit darüber hinausreichen wird. Nichtsdestotrotz bleibt uns die Hauptfigur, die Raumfahrtingenieurin Cheng Xin, bis zum Schluss erhalten. Dank Kälteschlaf, Zeitdilatation und dem einen oder anderen weitaus seltsameren Kniff kann sie uns von der Gegenwart bis zum Ende des Universums (ohne Restaurant, aber mit hübschem Eigenheim) begleiten; sie ist gewissermaßen das Gegenstück zu Stephen Baxters Michael Poole.

Widersprüche im Dutzendpack

In besagtem Zeitalter der Abschreckung ist die Erde mit künstlichen Giga-Bäumen bepflanzt, von denen die Gebäude wie Weihnachtsschmuck herabhängen, während androgyne Menschen fröhlich durchs Blattwerk lustwandeln. Man wird sich später an die "entspannte Friedlichkeit" dieser Ära zurückerinnern – nachdem uns Cixin Liu zuvor eine Massenpanik nach der anderen beschrieben hat, die sich in dieser entspannten Zeit abgespielt hat. Kleinigkeiten. Man könnte es aber auch als Symbol dafür nehmen, dass "Jenseits der Zeit" eine wahre Orgie an Widersprüchen ist, vom Inhalt bis zur Form.

Wo anfangen? Da muss Cheng Xin beispielsweise jahrelang auf eine neugezüchtete Netzhaut warten – künstliche Schwerkraft hingegen hat man längst gemeistert. Oder es erweist sich ein lichtschneller Raumschiffantrieb (noch dazu einer, den man noch gar nicht bauen kann!) als theoretisch problematisch – also entwickelt man nicht etwa einen anderen, sondern verwirft die Idee, vor den Invasoren aus dem Sonnensystem zu fliehen, gleich ganz. Und widmet sich dafür dem aussichtsreichen Projekt, im gesamten Sonnensystem die Lichtgeschwindigkeit zu senken (yes!), was argwöhnische außerirdische Beobachter irgendwie davon überzeugen soll, dass man ganz harmlos und rückständig ist. Und was sicher viel einfacher von der Hand geht als der Bau simpler Generationenschiffe.

Ein wildes Hin und Her

Widersprüchlich ist aber auch die Erzählung selbst. Auf der einen, überwiegenden Seite haben wir Figuren, die so flach sind wie Strichmännchen, die jemand in eine mathematische Gleichung eingezeichnet hat. Sie sind dann nicht mehr als Versuchskaninchen in einem der vielen, vielen Gedankenspiele des Autors. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kapitel, in denen das Menschliche sehr schön herausgearbeitet ist. Etwa wenn der krebskranke Yun Tianming der hoffnungslosen Liebe seines Lebens über ein dubioses UN-Programm einen Stern kauft. Es soll – so glaubt er zu diesem Zeitpunkt jedenfalls – ein letzter poetischer Akt sein, ehe er im Krankenhaus auf die Sterbehilfe wartet und noch einmal ein Leben Revue passieren lässt, das von niemandem bemerkt worden zu sein scheint. So traurig, so schön.

Darüber hinaus wechselt das Buch in einem fort zwischen der Erzählweise eines Romans und der einer Chronik gesellschaftlicher Entwicklungen, geschildert aus der allsehenden Adlerperspektive. An einer Stelle denkt eine Figur schaudernd an die Gräuel der Postmoderne zurück – das ist entweder Selbstironie des Autors oder der letzte Widerspruch. Denn "Jenseits der Zeit" ist selbst ein postmoderner Roman.

Nicht nur Perspektivwechsel und Anmerkungen, die das aktuelle Geschehen aus der Sicht eines zukünftigen Chronisten einordnen, brechen die Handlung auf. Es gibt auch jede Menge Zwischenspiele verschiedenster Form, von theoretischen Abhandlungen über drei allegorische Märchen bis hin zu einem Romanprolog, der am Tag vor dem Fall Konstantinopels im Jahr 1453 angesiedelt ist, sich um eine angebliche Hexe dreht und zunächst keinerlei Sinn ergibt. Erst viel, viel später werden wir begreifen, was da geschehen ist (vorausgesetzt, wir haben die Episode zum Zeitpunkt der recht beiläufig dargebrachten Erklärung nicht schon längst wieder vergessen).

Wie gesagt: Eine Ideensammlung

Ich kann nicht sagen, dass ich die Lektüre bereut hätte. Nach einer gewissen Enttäuschung über den ultra-gehypten Band 1 ("Die drei Sonnen") und der darauf folgenden Akzeptanz, wo Cixin Lius Limits liegen, hat "Der dunkle Wald" alle Erwartungen erfüllt. Und das gilt auch – mit einigen Abstrichen mehr – für "Jenseits der Zeit" wieder. Allerdings wirkt es auf mich weniger wie ein Roman als wie etwas, das 20 Jahre nach dem Tod des Autors unter einem Titel wie "Unveröffentlichtes Material aus dem Trisolaris-Universum" herausgegeben würde. Vielleicht sogar von Christopher Tolkien.

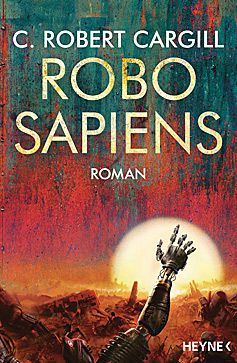

C. Robert Cargill: "Robo Sapiens"

Broschiert, 460 Seiten, € 15,50, Heyne 2019 (Original: "Sea of Rust", 2017)

Und hier der jüngste Beleg dafür, dass die Lektoren von Heyne und ich auf denselben Jagdgründen nach Beute Ausschau halten. "Robo Sapiens" von C. Robert Cargill ist im Original vor zwei Jahren unter dem Titel "Sea of Rust" erschienen, damals auch gleich besprochen worden und kommt verkürzt gesagt als action- und gewaltreiche Mischung aus Science Fiction und Western daher.

Pest gegen Cholera

Im Kern handelt es sich um eine "Technokalypse" vertrauter Art: Maschinelle Superintelligenzen greifen nach der Weltherrschaft, indem sie ein Individuum nach dem anderen in sich aufsaugen, bis die Erde nur noch von einem geistigen Kollektiv bevölkert ist. Der Kniff: Besagte Individuen sind ihrerseits bereits das Erbe einer Technokalypse – es sind nämlich allesamt Roboter, die die Menschheit vor Jahrzehnten ausgelöscht haben.

Und das ist zugleich das einzige – wenn auch große – Problem mit Cargills an sich gelungenem Roman. Mit wem soll man hier sympathisieren? Mit den Mördern der Menschheit im Allgemeinen oder mit der Hauptfigur Brittle, die "Artgenossen" auf Ersatzteile ausschlachtet, im Speziellen? Ambivalente Angelegenheit.

Und so geht es weiter

Zum Ausgleich wird in der nächsten Rundschau eine Künstliche Intelligenz vorkommen, die sich die Rettung der Menschheit zur Aufgabe gemacht hat. Außerdem gibt es Neues von China Miéville ("Die letzten Tage von Neu-Paris") und dem Cyberpunk-Veteranen Rudy Rucker ("Million Mile Road Trip"), set your bookmarks! (Josefson, 1.6. 2019)

________________________________

Weitere Titel

Überblick über sämtliche bisher rezensierten Bücher