Gestik, Mimik und pantomimische Spiel, je theatralischer, desto verständlicher für das Publikum: Diese grundlegenden Ausdrucksmöglichkeiten des Stummfilms, dem die Sprache als dramaturgisches Mittel fehlte, spiegeln sich auch in Egon Schieles Schaffen. Ein über das Formale hinaus gehender Bezug, auf den Belvedere-Kurator Alexander Klee 2011 anlässlich einer Ausstellung ("Egon Schiele – Selbstporträts und Porträts") erstmals verwies.

Um 1905 hatten sich in Wien die ersten festen Kinos etabliert, besonders am Prater und damit unweit von Schieles Wohnsitz und Atelier (bis 1909). Also eine Rezeption universell "lesbarer" Gesten? Eine logische Theorie, die sich eher an Indizien orientiert, als sie durch Quellen belegbar wäre. Gesichert ist, dass die teils ins Groteske abdriftende Überzeichnung von Charakteren nicht ohne Einfluss auf zeitgenössische Künstler dieser Generation blieb.

Nahrung gab gewiss auch die Ausstellung der Charakterköpfe Franz Xaver Messerschmidts im Hagenbund 1907: Ein Panoptikum menschlicher Mimik aus dem 18. Jahrhundert, in dem geschrien, gegähnt und gelacht wurde wie in der Geschichte der Kunst kaum je zuvor.

Rund 170 Selfies

Mit emotionalen Ausdrucksweisen experimentierte auch Egon Schiele beim Porträtieren, ganz besonders bei seinen Selbstbildnissen, die sich bis zu seinem Tod auf etwa 170 summieren sollten. Eine hohe Anzahl im Abgleich zu jener seiner Kollegen, wobei Arbeiten auf Papier gegenüber Ölgemälden überwiegen.

Sofern sie auf den Markt kommen, erzielen sie stattliche Preise. 2013 trennte sich das Leopold Museum zur Refinanzierung eines Restitutionsvergleichs von zwei Gouachen: "Selbstbildnis mit grünem Hemd" (1914) wechselte für stolze 5,9 Millionen Euro (inkl. Aufgeld) den Besitzer. Sein "Liebespaar" (1914/15), das Wally und ihn zu einer Menschensäule verschmolzen zeigte, wanderte für 9,16 Millionen Euro in eine asiatische Privatsammlung – bis heute der Auktionsrekord für eine Arbeit auf Papier.

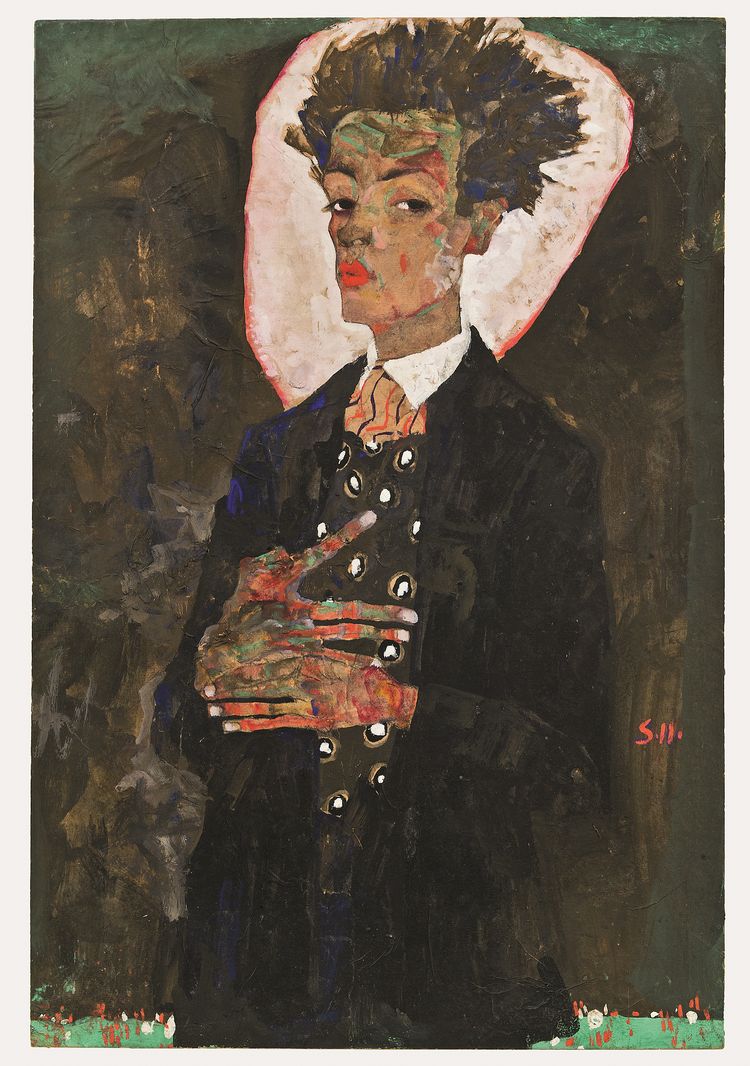

In der Kategorie Öl gelangte in den vergangenen Jahren nur ein Frühwerk zur Auktion: Das "Selbstbildnis mit gespreizten Fingern" (1909), für das Christie’s 2016 9,54 Millionen Euro notierte. Sowohl in der Komposition als auch im Kolorit war es noch stark von Gustav Klimt beeinflusst. Auffällig ist hier nicht nur die Handhaltung, sondern auch das geschminkte Gesicht. An heutigen Maßstäben orientiert handelt es sich um ein Selfie, für das sich Egon, der soeben sein Studium an der Akademie beendet hatte, in Pose schmiss. Hier geht es um Inszenierung und nicht um das Abbild eines seelischen Zustandes.

Inszenierung als Messias

In diesen Kontext fügt sich auch das zwei Jahre später geschaffene "Selbstbildnis mit Pfauenweste", das erstmals die berühmte V-Geste zeigt. Das Handzeichen zitiert das byzantinische Pantokrator-Mosaik der Chora-Kirche in Konstantinopel. Zusammen mit dem Lichtkranz, der den Kopf des Künstlers "heiligt", liefert Schiele hier eine Performance als Auserwählter von hohem Rang. Mit wirrem Haar und leicht arrogantem Blick präsentiert er sich selbstbewusst als Messias der Kunst.

Mit Schiele, dem Selbstdarsteller, der in unterschiedliche Rollen schlüpft, hat sich Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, nun näher beschäftigt. Davon zeugt eine der fünf Eröffnungsausstellungen ab 25.5. im neu erbauten Museum, die dem Thema "Ich bin alles zugleich – Selbstdarstellung von Schiele bis heute" gewidmet ist.

Vom Hipster zum Dandy

Christian Bauer forscht seit vielen Jahren über das Schaffen des Künstlers hinausgehend auch intensiv zu dessen Persönlichkeit. Die Anfänge der bewussten Inszenierung, erzählt er, sind bereits 1907 dokumentiert. Etwa mit der damals entstandenen Aufnahme eines unbekannten Fotografen, die Schiele im Hipster-Look zeigt: mit abgetragener Vintage-Jacke und einem Damenhut, ein Outfit, mit dem er sich vom Mainstream abgrenzt. Ein cooler Auftritt, dem noch im gleichen Jahr jener eines lässig eleganten Dandys folgt, als sich der Schüler der Wiener Akademie mit dem "Selbstbildnis mit langem Haar" als Oscar-Wilde-Lookalike verewigt.

Die Frage nach der Authentizität seiner Mimik kann nun erstmals beantwortet werden: Mit einem der Fachwelt bislang gänzlich unbekannten Brief, den Schiele am 20. September 1910 an Josef Hoffmann adressiert und der als Dauerleihgabe der Familie des Antiquars Ingo Nebehay in der Landesgalerie gastiert.

"Die Hände sind die Wahrheit …"

"Es wird die Zeit kommen wo Sie mich kennen lernen werden!", beginnt er selbstbewusst und gibt in Folge Einsichten zu Fragen seiner Weltsicht sowie zu seinem Blick auf die Natur und auf den Menschen. Und er thematisiert die Aspekte Körpersprache und Mimik: "Die Hände sind die Wahrheit selbst, mit denen ich reden tue, sie sind stets demaskiert" schreibt er. Die Schlüsselstelle findet sich in einer Passage, in der er offenbart, dass er mit zahlreichen Menschen lediglich "maskiert" spreche. "So kann ich auch mit allen anderen Leuten sprechen, doch maskiert, dann ist es möglich", schreibt er, "und wie vieler Leute Gesichtsausdruck ist falsch wie ich den falschen habe".

Damit sei laut Christian Bauer erwiesen, dass er in seinen Selbstporträts keine innere Wahrheit des "Menschen" formulierte, sondern die Mimik bewusst verfremdete. Was er mit "maskiert" meinte? Die Antwort darauf findet sich in seiner Akademiezeit. Dort setzte der studierte Mediziner Hermann Heller, der im Dezember 1906 seine Lehrtätigkeit aufgenommen hatte, im Anatomieunterricht plastische Masken ein, um das Mimikrepertoire des menschlichen Gesichts zu veranschaulichen.

Demaskierung

1902 hatte er diese im Tafelwerk "Grundformen der Mimik des menschlichen Antlitzes" publiziert. Aus den 1890er Jahren datiert wiederum eine Serie von Fotografien seines Kopfes mit unterschiedlichen Gefühlsregungen. Auf diese Weise vermittelte Heller die theatralische Inszenierung als künstlerischen Ausdruck einer neuen Künstlergeneration. Die Mimik trat in den Dienst der Pantomime, innere Vorgänge wurden vorgespielt. Im Falle Egon Schieles entpuppt sich der Brief an Josef Hoffmann damit als zentrales Dokument, das den Wahrheitsgehalt seiner Posen wohl endgültig demaskierte. (Olga Kronsteiner, 4.5.2019)