Jede Kunstbiennale braucht ihre Hingucker. Das sind in der Regel große Arbeiten, glitzernd, bunt oder blumig. Die Fotos solcher Eyecatcher gehen mit Bildunterschriften um die Welt; in den Kritiken werden sie kaum ausführlicher besprochen. Sie stechen aus der Fülle der Biennalenkunst heraus, machen etwas her, und das reicht auch schon wieder.

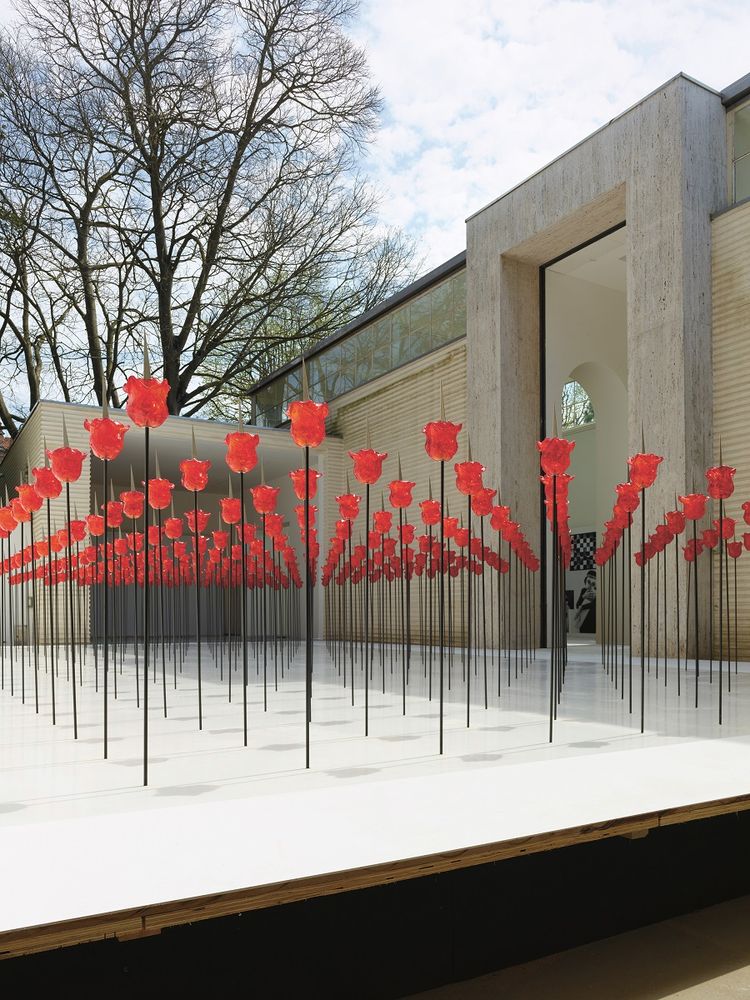

Die Installation, mit der Renate Bertlmann 2019 den Österreich Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt, wird in den sozialen Medien sicher unzählige Male gepostet werden. Die Künstlerin hat im Innenhof des Josef-Hoffmann-Baus ein Heer roter Rosen aus Glas aufgereiht. Die 312 in Murano gefertigten Blumen tragen keine Dornen, aber aus jeder Einzelnen dringt ein Stachel wie ein Bajonett hervor.

Scharfe Klingen hat die 76-jährige Künstlerin bereits vor fünfzig Jahren verwendet. Damals trat Bertlmann in einem Museum in Bologna mit einer bedrohlichen Prothese auf: In der Aktion Deflorazione In 14 Stazioni trug sie künstliche Brüste vor ihrem Busen, aus denen Skalpelle ragten. Damit durchschnitt Bertlmann aufgespannte Papierbahnen, die sie vom Publikum trennten, und ließ sogar künstliches Blut fließen. Die nährende Brustwarze wurde zum verletzenden Stachel.

Kamera statt Pinsel

Seit der Errichtung des österreichischen Pavillons im Jahr 1934 ist Bertlmann die erste Künstlerin, der dieser Nationaltempel solo zur Verfügung steht. In weiblicher Hand war er zwar bereits 1980, aber damals mussten sich Maria Lassnig und Valie Export den Biennale-Auftritt teilen. Letztere erlebte Bertlmann als Vorbild und Fördererin: Als Export 1975 in Wien die Ausstellung Magna. Feminismus: Kunst und Kreativität veranstaltete, lud sie die zwei Jahre jüngere Kollegin dazu ein.

Mit Geburtsjahr 1943 zählt Bertlmann zu jener Generation von Frauen, die zwar auf den Kunstakademien studieren durften, für die aber niemand ernsthaft eine Karriere in Betracht zog. In den 1960ern gab es in den Malereiklassen nur wenige Studentinnen. Bertlmanns Bilder interessierten ihre Professoren wenig. Wie so viele ihrer Kolleginnen griff die Enkelin eines Italieners bald lieber zur Kamera als zum männlich-phallisch besetzten Pinsel.

Schließlich rüttelte die Frauenbewegung die verhinderte Malerin auf, so etwa Linda Nochlins berühmter Aufsatz "Why Have There Been No Great Women Artists?" von 1971. Die New Yorker Wissenschafterin hinterfragte darin die strukturelle Benachteiligung von Künstlerinnen und legte den Grundstein für die feministische Kunstgeschichtsschreibung. Bald fand Bertlmann im Rollenspiel, in inszenierten Fotos und Performances jene Lebendigkeit, die sie zuvor vermisst hatte.

Die diesjährige Biennale-Kommissärin Felicitas Thun-Hohenstein wollte von Anfang an auch Bertlmanns Aktionen aus den 1970er-Jahren zeigen, aber die Künstlerin selbst hielt von einer Ausstellung neben ihrer Rosen-Installation wenig. Als Lösung hat das Architekturstudio Vlay/Streeruwitz gekonnt einen Raum in den Raum gesetzt, auf dessen Seitenwänden Plakate zu sehen sind.

Wie Bertlmanns Skizzen, Entwürfe und Fotos dort in Schwarz-Weiß collagiert sind, sieht cool aus, beraubt die Kunst aber ihres Entstehungskontexts. Ohne die Patina der Aufnahmen und Dokumente rücken feministische Produktionszusammenhänge wie die Frauengalerie Intakt in die Ferne. Ohne Farbe gehen die von Bertlmann verwendeten Schnuller weniger nah. Und auch die Kondome, die die Künstlerin zu brustförmigen Gebilden aufgeblasen hat, büßen in Grautönen anstatt in Lila und Pink ihren Witz ein.

Nur damals anstößig

Die Strategie, "vergessene" und wenig bekannte Künstlerinnen seit den 60s zeitgemäßer aussehen zu lassen, war in etlichen "Entdeckungsausstellungen" der letzten Jahre zu beobachten. Darin drückt sich ein Dilemma aus: Die Arbeiten werden für ihre Originalität und den Mut geschätzt, mit dem sie gegen das Patriarchat aufbegehrten. Gleichzeitig sieht die Kunst, die in der zweiten Welle des Feminismus wurzelt, heute notgedrungen "alt" aus, haben sich doch die Problemlagen verschoben.

So war es etwa für Bertlmann noch ein skandalöser Akt, als Frau Sexspielzeug zu kaufen und etwa Dildos in Skulpturen zu verwandeln. Was damals als anstößig provozierte, wirkt heute höchstens peinlich. Auch die kirchlich-religiöse Prägung, die noch die Nachkriegsgeneration in ein Korsett der Sittsamkeit presste, engt Künstlerinnen heute nicht mehr ein. Dagegen droht heute ein machohaftes Männlichkeitscredo politisch rechter Strömungen, deren Präsenz mit feministischen Protestformen von gestern kaum mehr beizukommen ist.

Wer den Österreich-Pavillon derzeit besucht, liest darauf in großen Lettern den Schriftzug "Amo ergo sum" ("Ich liebe, also bin ich"). Als schöner Effekt wirft Bertlmanns Descartes-Umwandlung bei Sonnenlicht einen Schatten auf die Fassade des Kunsttempels, sodass er wie ein Screen aussieht. Ihre Verletzlichkeit verbirgt die Künstlerin ebenso wenig wie ihren Hang zu Kitsch. Ihr rot-weiß-roter Rosengarten mag als Bild funktionieren, als Statement zum Geschlechterverhältnis treffen seine Spitzen leider nicht. (Nicole Scheyerer aus Venedig, 7.5.2019)