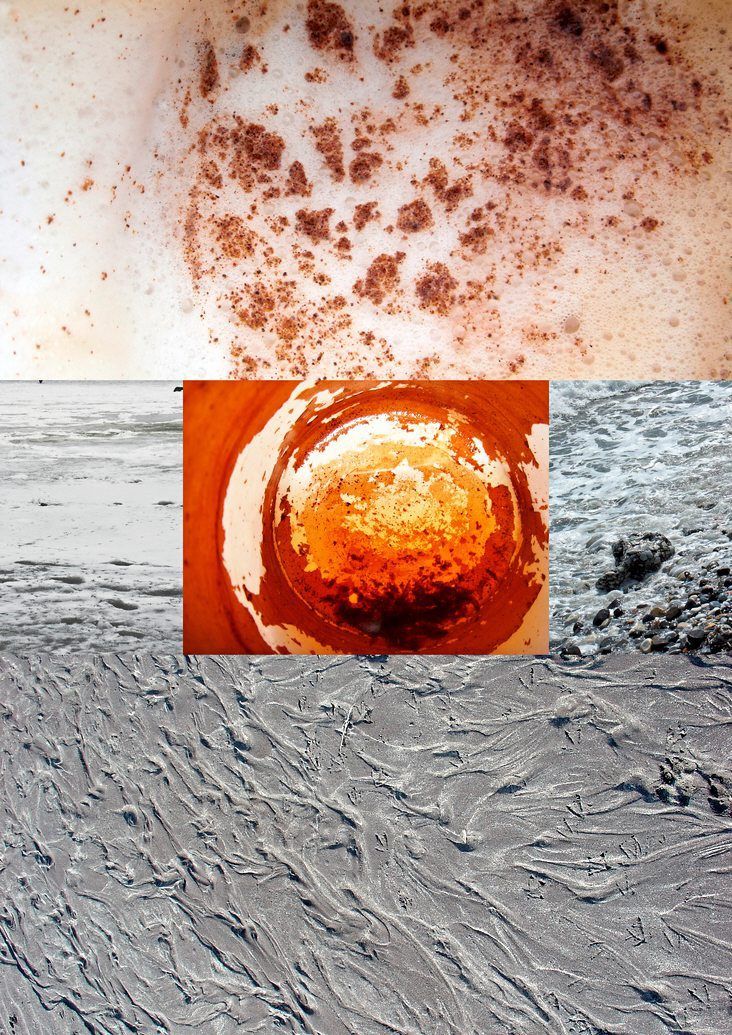

Die Collage "Schmerz als Zeitphänomen" der Psychologin und Künstlerin Barbara Macek illustriert eine der zehn Schmerzkategorien, die sie mit verschiedenen Mitteln erforscht. Bildtafeln sollen Zugänge in die nonverbale Dimension von Schmerz eröffnen.

Jeder Mensch erfährt Schmerz – manche permanent und intensiv, andere nur in kürzeren Phasen. Manchmal ist der Schmerz körperlich spürbar, manchmal sitzt er in der Seele. Eine Existenz ohne Schmerzen gibt es nicht, und dennoch wissen wir über dieses zentrale Phänomen und seine Bedeutung für unser Leben, unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung, unsere Persönlichkeit und unseren Umgang mit der Welt recht wenig.

Die Medizin kann uns zwar einiges über die physiologischen Grundlagen und die Behandlung von Schmerz erklären, aber wenn wir ihn als existenzielles Phänomen erfassen wollen, bleiben wir mit unserer Erfahrung und unseren Emotionen allein.

Die Psychologin und Künstlerin Barbara Macek will in dem Projekt "Between Agony and Ecstasy: Investigations into the Meaning of Pain" mit einer sehr speziellen Form der Forschung unser Verständnis von Schmerz um diese existenzielle Dimension erweitern. Ihren Zugang zur Erkenntnis findet sie auf den Wegen der Poesie, der Philosophie und der Empathie.

Zehn Schmerzkategorien sollen aus dieser Expedition ins Herz der Finsternis unserer Empfindungen hervorgehen. Mit traditionellen Schmerzfragebögen haben diese Kategorien nicht viel gemein, denn ihren jeweiligen Gehalt will die "Psycho-Poetologin" über lyrische und philosophische Zitate und assoziative Fotocollagen vermitteln.

Die Wahrheit hat viele Gesichter

Wo kann man diese Art der Auseinandersetzung mit Schmerz einordnen? Handelt es sich dabei um Kunst? Oder doch irgendwie auch um Forschung? "Gerade in der deutschsprachigen Welt waren diese beiden Bereiche der Erkenntnisgewinnung lange getrennt", erklärt Barbara Lüneburg, international erfolgreiche Geigerin, Forscherin, Lehrende und Organisatorin eines Symposiums, das an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz künstlerische Forschung thematisiert. "Die Forschung wurde von den Naturwissenschaften dominiert. Man glaubte fest daran, dass es eine objektive, quantifizierbare Wahrheit gibt."

Mittlerweile habe sich der Forschungsbegriff jedoch erweitert, und seit den 1990er-Jahren entwickle sich mit der künstlerischen Forschung eine zunehmend akzeptierte neue Form der Wissensvermehrung.

"Hier wird qualitative Forschung, wie sie ja auch die Geisteswissenschaften betreiben, quasi auf die Spitze getrieben", so Lüneburg. "Vielleicht ist die künstlerische Forschung von allen Wissenschaften sogar die ehrlichste, weil sie grundsätzlich mehrere Deutungen zulässt und trotzdem systematisch reflektiert, den Dingen auf den Grund geht und dabei neues Wissen generiert."

Am 23. und 24. Mai werden in Linz künstlerisch Forschende aus ganz Europa aktuelle Ansätze, Fragen und Methoden dieses jungen Wissenschaftszweigs präsentieren und diskutieren. Mit dabei ist etwa auch der renommierte Komponist und Multimediakünstler Marko Ciciliani. Er berichtet über ein künstlerisches Forschungsprojekt, in dem Prinzipien der Spieltheorie in Multimediakompositionen und -aufführungen moderner Musik integriert werden.

Kritische Selbstanalyse

Voraussetzung für Projekte wie dieses ist die intensive Beschäftigung mit einem bestimmten Wissensbereich einerseits und die Anwendung dieses Wissens auf das eigene Kunstschaffen andererseits. Dem Selbstverständnis künstlerischer Forschung entsprechend können die Produkte dieses Prozesses auch jenseits von Sprache Erkenntnisse vermitteln – etwa über sinnliche Wahrnehmung.

Was künstlerische Forschung von Kunst unterscheidet, ist allerdings die kritische Analyse des künstlerischen Prozesses. "Diese Selbstreflexion ist sicher der schwierigste Part der Artistic Research", weiß Barbara Lüneburg aus eigener Erfahrung. "Man muss praktisch vom Gestalter zum kritischen Analytiker des selbst Geschaffenen werden."

Zwar stehe in der künstlerischen Forschung nach wie vor die Kunstpraxis im Zentrum – mit dem Ziel allerdings, diese selbst aus verschiedenen Perspektiven zu erforschen. Zu diesem Zweck werden wissenschaftliche Methoden aus unterschiedlichsten Disziplinen von der Mathematik über die Akustik bis zur Psychologie, Philosophie und Ethnologie eingesetzt.

Die Verbindung von wissenschaftlicher Recherche, künstlerischer Produktion und kritischer Analyse des eigenen Schaffensprozesses ist ein (zeit)aufwendiger Prozess, der eine gewisse finanzielle Absicherung voraussetzt. Dazu hat der Wissenschaftsfonds FWF vor zehn Jahren ein eigenes Förderprogramm zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) ins Leben gerufen.

Um zu einer solchen Förderung zu kommen, muss allerdings "eine hohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf internationalem Niveau" nachgewiesen werden. Letztlich erhalten nicht mehr als 15 Prozent der Antragsteller auch tatsächlich eine Förderung, was um die Hälfte weniger ist als bei Projekteinreichungen in den traditionellen Wissenschaftsdisziplinen.

"Ja, diese Förderungen sind schwer zu bekommen, aber wenn man sie hat, kann man in der Kunst wirklich etwas bewegen", ist die forschende Geigerin überzeugt. "Die Kunst, die man danach produziert, ist nicht mehr die gleiche wie zuvor." (Doris Griesser, 5.6.2019)