Wenn einmal im Jahr die Pride in die Stadt kommt, dann zeigt sich Wien von seiner tolerantesten Seite. Dann wird die Hauptstadt einen Tag lang zum Zentrum für politischen Aktivismus und zur großen Party für Gleichberechtigung.

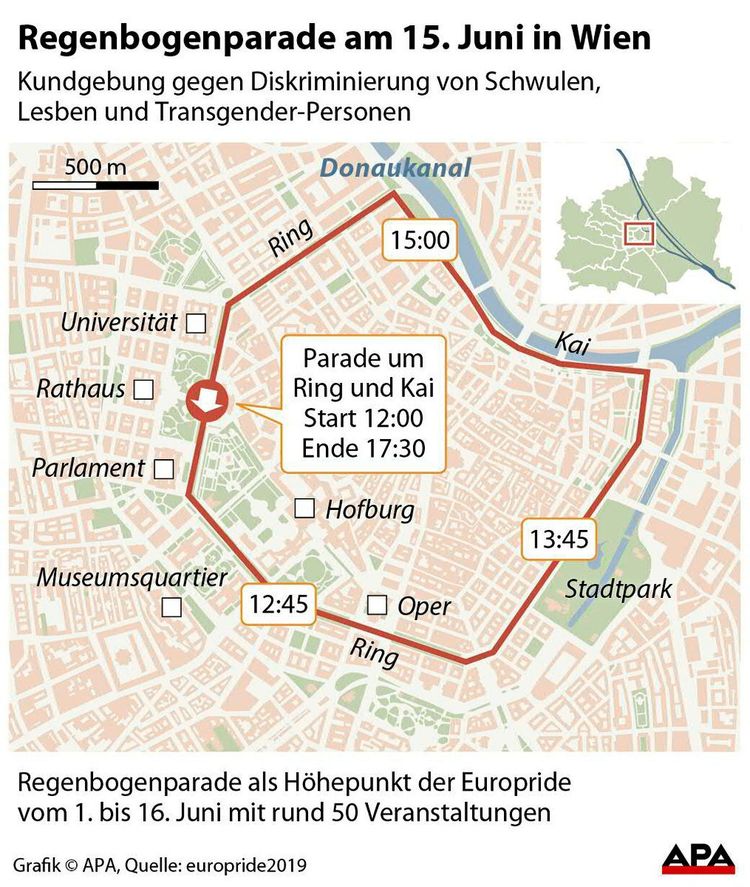

Heuer verlängert sich der Event gleich auf zwei Wochen. Von 1. bis 16. Juni findet mit der Europride der größte Event der europäischen LGBTIQ-Community erstmals in Wien statt. "Egal, wie du bist. Egal, wen du liebst. Wien liebt dich" ist die Botschaft, die bunt transportiert wird. Die Wiener Linien werden ihre Straßenbahnen in Regenbogenfarben tauchen, der Ring wird zu einer einzigen Party werden, auf der eine halbe Million Menschen für Gleichberechtigung marschieren. 50 Veranstaltungen sind geplant, bis zu eine Million Besucher erwartet der Veranstalter, die Homosexuelle Initiative.

Wie aber steht es außerhalb der Bundeshauptstadt um die Akzeptanz queerer Menschen? In den Köpfen mancher Städter herrschen diffuse Bilder vom Dorfpfarrer, der mit Bibel und Kreuz in der Hand Homosexualität auszutreiben versucht, und vom Marktplatz, auf dem man nur dann Hand in Hand spazieren geht, wenn man in einer konservativen, traditionellen Partnerschaft lebt.

Sind die Menschen auf dem Land wirklich so verquer? Oder sind es doch die Städter, die zu Unrecht überall dort, wo keine U-Bahn fährt, weder Toleranz noch Gleichberechtigung vermuten?

Fünf queere Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind, wollen im STANDARD aufklären und ihre Erfahrungen teilen. Manche von ihnen sind in die Stadt geflüchtet, andere leben auf dem Dorf und denken nicht daran wegzugehen. Sie sprechen über schöne und schwierige Momente, über Akzeptanz und Ablehnung. Die Geschichten, die sie erzählen, handeln aber auch von Mut und Zivilcourage und davon, wie es sich anfühlen kann, erstmals zu sich selbst zu stehen.

*

Nico, 16, Deutschlandsberg

"Erst in der Stadt wurde ich angespuckt und verprügelt"

Bei meinem Outing war ich zwölf, da hab ich noch zu Hause in Deutschlandsberg in der Steiermark gewohnt. Es hat nicht lang gedauert, bis das publik wurde in der Schule. Da war von Anfang an Akzeptanz da – ganz anders als später in der Stadt. Früher gab es so ein Spiel: Wenn dich ein anderer Junge angreift und du gibst seine Hand nicht weg, bist du schwul. Das haben sie nach dem Outing nicht mehr gespielt.

Später bin ich in ein 50-Einwohner-Dorf im Burgenland gezogen, auch da gab es keine Probleme. Ich wurde Schul- und Klassensprecher, war die Anlauf stelle für zwei andere Jugendliche, die nicht wussten, wie sie damit umgehen. Der Vorteil auf dem Land ist das Aufwachsen miteinander, glaube ich, die Mitmenschlichkeit ist größer als in der Stadt.

In der vierten Klasse Hauptschule kam ich nach Wien. Irgendwann bin ich mit meinem damaligen Freund händchenhaltend durch die Favoritenstraße gegangen. Da kam es zu einer komischen Situation: Eine Familie ging vorbei mit zwei Kindern und die Eltern haben den Kindern die Augen zugehalten. Da hab ich erst gemerkt, wie die Leute schief schauen.

Der Vorteil auf dem Land ist das Aufwachsen miteinander, glaube ich, die Mitmenschlichkeit ist größer als in der Stadt.

Später bin ich mit wem in der S-Bahn gesessen, ich hatte den Arm um ihn gelegt. Am Meidlinger Bahnhof hat mir ein junger Mann auf die Schuhe gespuckt, während er ausstieg.

Als ich in Wien im Poly war, wollte ich mich erst nicht outen, aber nachdem mich jemand mit meinem Freund am Hauptbahnhof gesehen hat, hat das innerhalb von einer Stunde Kreise gezogen. Am nächsten Tag war das normale Schulleben vorbei. Da bin ich in die Schule gekommen und wurde beschimpft als Schwuchtel, als schwule Sau. Einer hat gesagt, wenn ich so auf Schwänze stehen würde, dann fickt er mich am Klo. Das Schlimmste aber war, als ich vor der Schule verprügelt wurde. Da hat mich einer geschubst, ich hab mich zur Wehr gesetzt, ihn auch geschubst. Dann haben mich zwei festgehalten, während der Dritte mir ein Veilchen verpasst hat. Nachdem das passiert ist, war ich nicht mehr in der Schule. Das Poly hab ich daheim in Deutschlandsberg fertig gemacht.

Ich bin der Meinung es darf und sollte sich niemand verstecken müssen in einem Land wie Österreich, wo Menschenrechte gang und gäbe sind, Homosexuelle heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Aber wenn ich das Gefühl habe, das Setting passt nicht, dann würde ich’s mir in Zukunft zweimal überlegen, ob ich meine Sexualität für mich behalte – um mich zu schützen. Es bringt mir nichts, wenn ich heilfroh durchs Leben gehe und dann angespuckt werde. Wenn ich merke, es passt in der Schule oder auf der Arbeit nicht, würde ich zum Selbstschutz kein Thema aus meiner Sexualität machen – auch wenn es in der heutigen Zeit nicht so sein sollte.

*

Jürgen Schuster, 24, Neumarkt an der Ybbs

"Meine Oma hat von einem Tag auf den anderen gelernt, mich Jürgen zu nennen"

Ich bin in einer kleinen Ortschaft im Mostviertel aufgewachsen, in Blindenmarkt. Im Ort haben die Leute gesagt, ich sei so ein kleiner verkrachter Bub, nur so als Spaß, ich habe das nie böse aufgenommen. In der Hauptschule haben dann die aus der vierten Klasse angefangen, blöd zu reden, weil ich doch recht burschikos war, nicht das stereotype Auftreten eines Mädchens hatte. Sie haben mich beschimpft und sekkiert. Das ist mir immer mehr nahegegangen, aber ich habe zu Hause nichts gesagt, weil ich dachte: "Okay, die Dickeren werden ja auch gemobbt."

Mit 15 hatte ich meinen ersten Freund, wie man das halt so macht in dem Alter. Bis ich gemerkt habe: Hoppala, das ist nicht so meins. Irgendwo im Hinterkopf hatte ich den Gedanken, dass ich eigentlich so sein will wie er.

Als ich meine erste Beziehung mit einer Frau hatte, habe ich mich nie versteckt, ich bin mit ihr genauso Hand in Hand durch die Ortschaft gegangen, auch wenn dich jeder blöd ansieht – das spürst und siehst du ja, man hört die Leute reden.

Mein Papa ist eher ein ruhiger, der hat nicht viel gesagt außer "Mach' ma".

Dann bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen, nach Amstetten, und begann, mich immer mehr zu verstecken. Mich kannte plötzlich jeder, obwohl ich frisch hergezogen war. Ich bekam Depressionen und Schlafstörungen. Weil ich nicht schlafen konnte, sah ich irgendwann eine Doku über Transsexualität, über eine Frau, die zum Mann werden wollte. Und da wurde mir klar: "Der sagt genau, was ich mir denke, das muss es sein."

Also habe ich vor meiner Mutter ausgepackt mit der ganzen Geschichte. Und sie hat gesagt: "Okay, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, dann fahren wir sofort los und suchen dir Hilfe." Mein Papa ist eher ein Ruhiger, der hat nicht viel gesagt außer "Mach’ ma", und mein Bruder meinte, egal was ich mache, ich werde immer seine kleine Schwester sein. Mittlerweile sieht er das anders.

Klar hat's ein paar Fälle gegeben, wo blöd geredet wurde, auch von Jüngeren: 15-, 16-Jährige, denen nicht bewusst ist, dass man damit Menschen wehtun kann. Und ab 55 wird’s dann auch wieder schlimm: Je älter, umso ärger finden sie das. Aber meine 85-jährige Oma hat von einem Tag auf den anderen gelernt, mich mit Jürgen anzureden.

Mittlerweile kann ich darüber hinwegsehen, wenn jemand stichelt oder blöd redet. Das gab es, als ich noch eine Frau war und mit meiner Freundin durch den Markt gegangen bin, und das gab es in der Umwandlungsphase. Die Leute müssen sich daran gewöhnen.

Jetzt sehe ich es so: Je offener du mit dem Thema umgehst, je mehr du dich selbst akzeptierst, desto einfacher ist es. Und je mehr du dich versteckst, desto schlimmer kommt dir das Ganze vor.

*

Johanna*, 18, Tirol

"Es gibt Leute, die würden nach dem Outing nichts mehr mit mir zu tun haben wollen"

Ich lebe in Tirol auf dem Land und habe mich vor niemandem aus der Familie geoutet. Das wird auch noch eine Weile dauern, weil ich weiß, dass es Leute geben wird, die dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ich identifiziere mich als bisexuell und hab schon manchmal einen Freund gehabt. Wenn meine Mama mich so fragt, ob es gerade jemanden gibt, dann denk ich mir insgeheim: "Einen Jungen gibt’s nicht, aber ein Mädchen." Aber ich sage: "Nein, es gibt niemanden."

Vor einer Weile hab ich mit einer geredet, mit der ich zur Volksschule ging. Da lief gerade der Film Call Me by Your Name, in dem geht’s um ein schwules Pärchen, und während meine Freunde aus der Stadt den Film total positiv fanden und ihn als totalen Durchbruch feierten, meinte die, sie fände es nicht so gut, wenn der im Kino gezeigt wird, weil das sehen dann ja auch Kinder. Oder bei einem Familienessen: Da meinte meine Cousine mal, die Prideparaden finde sie übertrieben, so etwas wolle sie gar nicht sehen.

Vor einem halben Jahr hätte ich Interesse an einem Mädchen gehabt, aber es hätte nicht so weit kommen können, dass ich das vor meiner Familie auslebe, ich hätte mich nicht getraut, mit ihr durchs Dorf zu laufen, während ich das in der Stadt schon machen würde, da ist das anonymer – und auch die Partnerwahl ist einfacher. Ich hätte mehr persönliche Freiheiten, auch, weil ich dort allein eine Wohnung hätte.

Ich hab auch noch nie jemand Homosexuellen im Dorf getroffen, über das Thema wird eigentlich nicht so geredet.

Zum Daten muss man ohnehin in die Stadt fahren, da trifft man sich dann halt irgendwo auf einen Kaffee, wo man nicht so auffällt.

Nächstes Jahr werde ich in die Stadt ziehen, nach Innsbruck. Ich hoffe, es wird dort einfacher. Ich glaube, auf dem Land sind die Leute einfach zu heimatnah. Die lehnen neue Dinge ab, weil sie sich so an der Heimat näher dran fühlen. In der Stadt ist das multikultureller, da sieht man mehr Leute, die anders sind.

Ich hab auch noch nie jemand Homosexuellen im Dorf getroffen, über das Thema wird eigentlich nicht so ge redet. Dabei würde es einen riesen Unterschied machen, wenn sich mehr Leute outen würden. Aber sie trauen sich einfach nicht.

Ich denke, dass die Politik sich ändern muss. Seit Jänner gibt es ja zumindest die Ehe für alle. Aber das ist nur ein kleiner Schritt. Es braucht mehr: Man muss da offener drüber reden, auch in Schulen. Im Sexualunterricht wird nur über Heterosexuelle geredet, nicht darüber, wie das bei Queeren ist. Ich denke, man muss das einbringen, damit es normal wird. Zum Beispiel dass man in der Volksschule lernt, dass es nicht nur Mamas und Papas gibt, sondern auch Leute, die zwei Papas oder zwei Mamas haben.

*

Lukas, 19, und Michael, 26, Kärnten

"Ich will die Gesellschaft mit meinen Handlungen nicht provozieren"

Lukas: Es wird oft angenommen, dass die Bevölkerung auf dem Land konservativ ist, aber das haben wir anders wahr genommen. Ich hab eine Großfamilie, da kennt der Michael den Großteil. Irgendwann war es dann fast ein Wettstreit, das jedem zu sagen und zu schauen, wer das mehr akzeptieren und verteidigen kann. Und das ist auf dem Land am leichtesten, wenn man Freunde hat, die hinter einem stehen und andere Menschen kennt, die auch homosexuell sind und Erfahrungen haben. Es ist wirklich jeder bereit, jemanden auf seinem Weg zu unterstützen.

Michael: Ich kenne viele, die erst damit nach außen gehen, wenn sie einen Freund haben. Das war bei dir ja auch so, oder? Sie sind der Meinung, dass sie erst dann ernst genommen werden, wenn sie handfeste Beweise haben, um sich die Reaktion "Das ist ja nur eine Phase" zu ersparen.

Lukas: Ich hänge mir heute kein Schild rum, wo draufsteht, ich bin mit einem Mann zusammen, aber ich denke, wenn man zu sich selbst steht, reinen Tisch macht, dann fallen die Spekulationen und das Getuschel weg.

Michael: Wobei wir aber, wenn wir auf dem Land sind, das nicht so nach außen tragen. Ich bin da einfach nicht der Typ dafür. Da tue ich mir auch in Wien schwer damit, obwohl es mir dort egal ist, weil mich eh niemand kennt. Ich will einfach die Gesellschaft nicht provozieren mit meinen Handlungen – Zuneigung gibt es in den eigenen vier Wänden.

Wenn man zu sich selbst steht, reinen Tisch macht, dann fallen die Spekulationen und das Getuschel weg.

Lukas: Aber die Community hat auf dem Land viele Apps, Kanäle, wo man sich vernetzt, so haben auch wir uns kennengelernt – mein Dorf hat knapp über 1.000 Einwohner und das vom Michael 600.

Michael: Die Apps haben das Schwulsein auf dem Land extrem erleichtert. Obwohl es schon schwieriger ist, sich zu treffen am Land. Man fährt dann in die Stadt und trifft sich irgendwo im Umland von Villach. Wir haben keine Gayclubs, keine Szenelokale, keine Schwulenhotspots. In der Stadt ist die Dichte viel höher und damit die Wahrscheinlichkeit, dass man wen trifft. In Klagenfurt gibt’s zwar eine Pride, aber die ist minimal angesetzt. Ich bin kein Fan von diesem "Ich bin Teil einer Minderheit, und darum muss ich dieses Fest feiern", es muss nicht überall ein Regenbogen drauf sein. Ich wünsche mir, dass alle nebeneinander und mit einander leben können. Auf der Pride werden Klischees gestärkt: Schwule sind bunt, schräg und schrill. Dabei hab ich so viele Homosexuelle kennengelernt, wo man's einfach nicht merkt.

Lukas: Aber einmal würde ich schon hingehen, normal gestylt halt.

*

Tobias Wagner, 26, Mühlviertel

"Ich bin die Flucht nach vorne angetreten"

Ich bin an der tschechischen Grenze in der Nähe zu Freistadt aufgewachsen, und sowas wie Homosexualität war daheim einfach kein Thema. Ich hab mit 14, 15 schon gemerkt, dass ich Interesse an Männern hab, aber da gab es kritische Stimmen dem gegenüber, etwa dass das unmännlich ist. In der Parallelklasse war ein Schüler, der im Unterricht offen Homosexualität als Krankheit bezeichnet hat.

Das hat dazu geführt, dass ich nie schwul sein wollte, aber irgendwann ist passiert, was passieren musste, und ich hab mich in einen Mann verliebt. Wir hatten eine einmalige Affäre im Verborgenen, von der zunächst niemand etwas mitbekam. Bis er das nicht mehr geheimhielt und anderen davon erzählte. Stellen Sie sich vor, Sie werden in einen Teich geworfen und können nicht schwimmen – und dann wird Ihnen gesagt: "So, jetzt müssen S' schwimmen lernen."

Aber ich bin die Flucht nach vorne angetreten. Ich hab es nicht geleugnet und bekam sehr starken Rückhalt aus dem Freundeskreis. Meine Mutter hat geweint, und mein Vater meinte, er hätte es sich schon gedacht, aber er ging auch nicht positiv damit um.

Sowas wie Homosexualität war daheim einfach kein Thema.

Natürlich wurde im Dorf hinter meinem Rücken geredet, aber die Leute reden mir nichts weg. Ich denke, wenn ich etwas selbstverständlich mache, dann wird sich niemand daran stören. Ich bin derselbe Mensch geblieben. Durch das Outing, auch wenn es unter schlechten Umständen passierte, habe ich gelernt, dass ich kein Versteckspiel will.

Ich hab mir mal den Fuß gebrochen und mich aus Spaß auf einer Dating-App angemeldet, mit der man im Umkreis gleichgeschlechtlich interessierte Leute findet. Da fiel mir auf, dass es zwar viele gibt, aber nur wenige ein Foto im Profil hatten, einige haben auch geschrieben, dass sie nicht erkannt werden wollen. Mein Ratschlag an die ist: Nur Mut, wenn ihr etwas selbstverständlich macht, wird sich niemand daran stören.

Heute lebe ich in Wien, heuer werde ich meinen Verlobten heiraten.

*

Valentina, 19, Pongau

"Ich hatte das Gefühl, ich bin allein mit meiner sexuellen Orientierung"

Ich erzähle nur Menschen von meiner sexuellen Orientierung, wo ich sicher bin, dass ich nicht eine ganz schlechte Rückmeldung bekomme. Meine Eltern, meine Schwester, eine Tante und ein Onkel wissen Bescheid, aber bei meiner Oma bin ich vorsichtig. Ich geh davon aus, dass ich irgendwann mit einer Freundin bei ihr aufkreuze und fertig. Dann muss ich mich nicht mehr rechtfertigen, weil es eh zu spät ist. Ich glaube, sie hat da nicht viel Respekt, einmal ging ein homosexuelles Paar an uns vorbei und sie sagte: "Gut, dass dieser Gral an uns vorbeigegangen ist."

Ich denke, am Land hängt da viel vom Alter ab. Es ist nur logisch, meine Großeltern sind zu einer anderen Zeit aufgewachsen. Für Leute in meinem Alter ist das zu 90 Prozent kein Problem.

Im Studium in Salzburg merke ich, dass man da viel offener ist, in Salzburg stößt man auch auf Pärchen, die es bei uns daheim auf der Straße nicht gibt. In der Stadt steigt man in den Bus und sieht schwule Pärchen, lesbische Pärchen, da ist das kein Problem. Am Land wird das tabuisiert, da gibt es keine Vorbilder. Es fehlt eine Community, ich geh nicht davon aus, dass es bei uns mal eine Schwulenbar gibt oder irgendetwas, wo man sich austauschen kann.

Niemand muss so ein Gespräch führen, wenn er heterosexuell ist.

Früher hatte ich das Gefühl, ich bin allein mit meiner sexuellen Orientierung, es war schwierig, mit jemandem darüber zu reden. Ich hab im Studium eine kennengelernt, die mich da ins Thema eingeführt hat, die beschäftigt sich schon länger damit, hat mir Channels, Internetquellen, Filme gezeigt. Das war ein riesen Glücksfall.

Am besten ist es für mich, offen damit umzugehen, aber wenn mich keiner fragt, dann sag ich nichts. Warum auch? Niemand muss so ein Gespräch führen, wenn er heterosexuell ist. So ein Outing-Gespräch ist immer mit Nervosität verbunden, es ist immer schlimm, ich frage mich, wie das aufgenommen wird, ob das in Ordnung ist oder ob die Person sagt, sie will nichts mehr mit mir zu tun haben.

In meinen Augen war das Outing tatsächlich wie ein Schuldeingeständnis, ich musste mich selbst an den Gedanken gewöhnen. Man wächst auf am Land und hat das Gefühl, irgendwann kommt der Prinz, und dann heiratet man und bekommt Kinder. Und dass es eine Prinzessin sein wird, war für mich schwer zu akzeptieren.

*

Bild nicht mehr verfügbar.

Jens*, 44, Hochegg

"Ich wollte nach Wien, dachte, da gibt es eine Szene"

Ich bin 1975 geboren, 1980 bin ich mit meiner Mutter nach Hochegg gezogen, im Bezirk Neunkirchen. Mit Einsetzen der Pubertät hab ich gemerkt, dass ich mich für Männer interessiere, das war für mich alles andere als einfach. Das war die Zeit, in der HIV ins Bewusstsein der Menschen gedrungen ist, ich kann mich erinnern, dass man jeden Tag eine andere Horrorgeschichte gelesen hat und dass das als Schwulenseuche gegolten hat.

Also hatte ich lange Zeit keinen Namen dafür und dachte mir, ich bin ein kleiner perverser Spinner, der auf Typen steht statt auf Frauen. Wir hatten am Land keinen Zugang zu Informationen. Meine Mutter hat viele Illustrierte gelesen, und da hab ich auch meine Infos gesammelt. Was da drin stand, war reißerisch und hatte mit der Realität nur am Rande zu tun. Das hat lange gedauert, bis ich erfahren habe, da gibt es vielleicht woanders noch andere wie mich.

Was ich mitbekommen habe, ist, dass Schwule nicht akzeptiert sind und ich gut beraten bin, das für mich zu behalten. Ich wusste gar nicht, ob es in meiner Gegend noch andere gegeben hätte, ich hab ja möglichst alles getan, um nicht aufzufallen, mit 17 hatte ich sogar eine Alibifreundin.

Das hat lange gedauert, bis ich erfahren habe, da gibt es vielleicht woanders noch andere wie mich.

Als ich meinem besten Freund davon erzählt habe, konnte der nichts damit anfangen. Aber er hat's wenigstens akzeptiert, andere Schulfreunde haben teilweise nicht mehr mit mir geredet. Als ich es meiner Mutter sagte, meinte sie: "Da hast du wieder was, mit dem du dich wichtigmachen kannst." Nur meine Schwester hat mir zugehört.

Mit 19 bin ich nach Mödling gezogen, also näher an Wien rangekommen. Ich wollte gezielt in die Nähe von Wien, weil ich dachte, da gibt es eine Szene, gleichgesinnte und die Anonymität der Großstadt, die mir hilft. Da kam ich aber noch nicht gleich mit der Schwulenszene in Kontakt. Als ich studiert habe, bin ich mit der U-Bahn jeden Tag an der Rosa-Lila-Villa vorbeigefahren, aber es hat zwei Jahre gedauert, bis ich mich reingetraut hab. Da hat man ja furchtbare Geschichten gehört, dass du da drin niedergeschlagen und vergewaltigt wirst. Bis meine Schwester mich geschnappt und gesagt hat: "Wir rufen da an."

Nachdem ich in der Rosa-Lila-Villa war, hab ich begonnen, mich zu engagieren, ich war dann schon sehr geoutet – das ging so weit, dass ich es jedem erzählt hab, ob er es wissen wollte oder nicht. Aber in Hochegg war ich schon lange nicht mehr. Meine Mutter ist 2000 gestorben, seitdem war ich kaum dort. Voriges Jahr war ich nach 15 Jahren wieder dort und hab es kaum mehr erkannt. Ich denke, heute wäre es leichter für mich, ich hab mich persönlich verändert. (Gabriele Scherndl, 1.6.2019)