Auf der Erde sind – offensichtlich – einige Faktoren zusammengekommen, die die Entstehung von Leben begünstigt haben. Das Problem: Da diese nun einmal vorhanden sind und bislang noch kein anderer belebter Planet für einen Vergleich herangezogen werden kann, lässt sich nicht so recht sagen, welche davon wirklich unabdingbar waren. Und welche auch verzichtbar wären.

Braucht es unbedingt eine Plattentektonik? Oder einen unverhältnismäßig großen Mond wie den unseren, der für Gezeiten sorgt? Oder weiter draußen im System einen Gasriesen wie Jupiter, der potenziell gefährliche Asteroiden ablenkt? All diese Faktoren und noch viele andere wurden schon herangezogen, um der Erde ein wenn schon nicht einzigartiges, dann doch zumindest äußerst seltenes Zusammenspiel günstiger Umstände zu attestieren. Weshalb auch unter Fachleuten noch keine Einigkeit darüber herrscht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben ist.

Leben: Irgendwie, gerade noch, mit Mühe

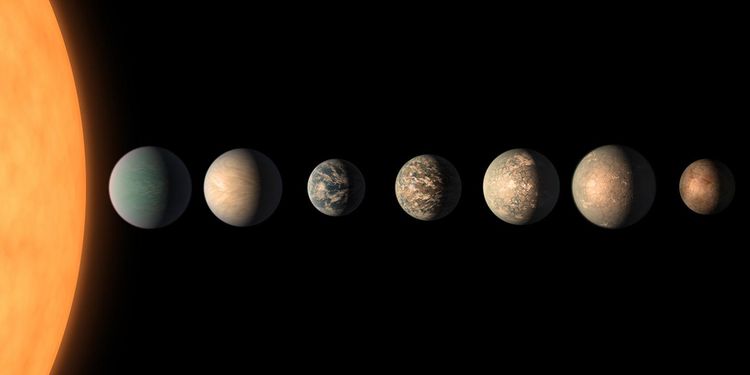

Immerhin hat es in den vergangenen Jahren eine Reihe von Studien mit der Bilanz gegeben, dass sich auch unter ganz anderen Umständen Leben entwickeln könnte: selbst auf Planeten, die sich in gebundener Gravitation befinden und ihrem Stern immer dieselbe Seite zukehren (und unter regelmäßigen Strahlenschauern des nahen Sterns zu leiden hätten). Oder auf Monden, die nicht direkt von einem Stern erwärmt werden, sondern ihre Energie dadurch erhalten, dass sie von der Anziehungskraft des Riesenplaneten, um den sie kreisen, "durchgeknetet" werden.

Unterschwellig vermitteln all diese Studien aber den Eindruck von Mangelwirtschaft: Es könnte dort Leben geben – aber es müsste mit Erschwernissen zurechtkommen, wie sie ihm auf der paradiesischen Erde erspart geblieben sind. Insofern war es geradezu ein Perspektivenwechsel, als die Astronomin Stephanie Olson von der Universität Chicago im Rahmen der vor kurzem in Barcelona abgehaltenen Goldschmidt Geochemistry Conference ihre Daten präsentierte.

Der Grundtenor: Die irdischen Verhältnisse sind keineswegs ideal, es ginge durchaus besser. Ein alter Hut ist das nur in der Popkultur: Paradiesische Planeten, auf denen das pralle Leben herrscht, gibt es in der Science-Fiction zuhauf. Die von Wissenschaftern entworfenen Szenarien hingegen gingen eher in die umgekehrte Richtung – bis jetzt.

Mit ihrem Team widmete sich Olson dem einen Faktor, auf den sich alle Astrobiologen einigen können: dem Vorhandensein von flüssigem Wasser. Ohne diese Ressource könnte Leben in der uns geläufigen Form nicht existieren. Ozeane aus Wasser bieten aber nicht automatisch günstige Bedingungen, wie Olson betont. Schon die Strömungsverhältnisse könnten einen großen Unterschied machen.

Simulation mit überraschendem Ergebnis

Olson nutzte die vom Goddard Institute for Space Studies der Nasa entwickelte ROCKE-3D-Software, um Ozeanhabitate auf Planeten mit verschiedenen Umweltbedingungen zu simulieren. Im Mittelpunkt stand dabei der Faktor Auftrieb, womit in diesem Fall Aufwärtsströmungen gemeint sind, die organisches Material und damit Nährstoffe aus der Tiefe zur Oberfläche transportieren. Nur dort kann Photosynthese stattfinden – und wenn die photosynthetisch aktiven Organismen mit mehr Nährstoffen versorgt werden, ist die biologische Aktivität schon ab dem Anfang der Nahrungskette höher.

Indem sie verschiedene Varianten ozeanischer Zirkulation durch die Simulation laufen ließen, konnten die Forscher einige Grundtendenzen herausfiltern: Der Auftrieb und damit letztlich die Lebensfülle steigt, wenn der Planet eine dichtere Atmosphäre hat, wenn er langsamer rotiert und wenn Kontinente vorhanden sind.

Daraus ergibt sich ein Kontinuum von ungünstigen bis annähernd optimalen Bedingungen. Und wie die Simulationen zeigten, steht die Erde nicht auf dem Spitzenplatz – da wäre noch Luft nach oben. Olson bekannte, von ihren Ergebnissen selbst überrascht gewesen zu sein.

Der nächste Schritt auf der Suche nach Leben

So weit die Theorie – die praktische Überprüfung steht freilich auf einem anderen Blatt. Selbst die nächste Generation an Teleskopen wird noch nicht dazu in der Lage sein, die von Olson behandelten Faktoren zu untersuchen. Das prominenteste Exemplar etwa, das als Hubble-Nachfolger vorgesehene James-Webb-Weltraumteleskop, soll 2021 ins All starten und wird die Atmosphären von Exoplaneten analysieren, wenn diese an ihrem Stern vorbeiziehen und sein Licht verändern. Je nachdem, welche Komponenten die Atmosphären enthalten, ändert sich das Spektrum dann auf charakteristische Weise.

Als Vorarbeit – und gleichsam als Modell dafür, was man am liebsten finden möchte – haben Forscher der kanadischen McGill University nun einen "Fingerabdruck" der Erde erstellt. Dieser enthält eine Reihe von Schlüsselmolekülen, unter anderem Ozon und Methan. Die gleichzeitige Präsenz dieser beiden Verbindungen gilt als Anzeichen für Leben.

Um Olsons Berechnungen zu überprüfen, bräuchte es aber Teleskope, die bislang nur als theoretische Konzepte vorliegen, etwa den von der Nasa angedachten Large UV Optical Infrared Surveyor oder die ebenfalls von der Nasa konzipierte Habitable Exoplanet Imaging Mission.

Die Forscherin ist überzeugt, dass es sich lohnen würde, künftige Weltraumteleskope just auf die "paradiesischsten" Welten zu richten. Zum einen wäre dort die Chance am größten, Anzeichen für Leben zu finden, was nach wie vor als Heiliger Gral der Exoplanetenforschung gilt. Doch daneben gibt es noch einen zweiten Aspekt, der in seiner Brisanz auch nicht zu unterschätzen ist: Angenommen, wir sichten einen Planeten, der ideale Bedingungen für Leben bietet, aber dennoch steril ist – welche Schlüsse sollen wir daraus dann ziehen? (jdo, 1.9.2019)