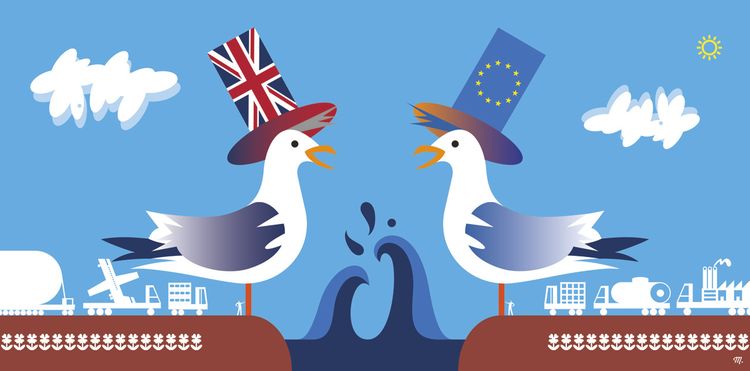

Die Turbulenzen in den Brexit-Verhandlungen sind auch eine Folge der Komplexität des Außenhandelsrechts.

Hätte man vor ein paar Jahren auch gut informierte Europäer über den Unterschied zwischen einer Freihandelszone, einer Zollunion und einem Binnenmarkt gefragt, hätten die wenigsten eine Antwort gewusst.

Seit dem die Briten vor mehr als drei Jahren für den Austritt auf der EU gestimmt haben, tauchen diese Begriffe regelmäßig in den Medien auf, denn sie bilden den Kern des Disputs um die Brexit-Umsetzung, die Europa seit Monaten im Atem hält. Aber weiterhin sind die Feinheiten des relevanten Außenhandelsrechts für die meisten schwer zu durchblicken.

Kurz gesagt: In einer Freihandelszone verzichten Staaten untereinander auf Zölle, behalten aber das Recht, unterschiedlich hohe Zölle gegenüber Drittstaaten einzuheben. Deshalb brauchen eingeführte Produkte Ursprungszeugnisse, um sicherzugehen, dass sie nicht aus einem Land außerhalb der Zone stammen.

Bei einer Zollunion entfällt diese Notwendigkeit, weil die beteiligten Staaten die gleichen Außenzölle einheben. Das bedeutet, dass sie eine gemeinsame Handelspolitik betreiben müssen und keine eigenen Handelsverträge abschließen können.

Im Binnenmarkt geht es schließlich um die Zulassung von Waren und Dienstleistungen sowie den freien Kapitalverkehr und Arbeitsmarkt: Was oder wer auch immer in einem Staat die Auflagen erfüllt, muss auch anderswo ohne weitere Bewilligung zugelassen werden. So ist Norwegen Teil des EU-Binnenmarktes, aber nicht der Zollunion; bei der Türkei ist es umgekehrt.

"Brexit light"

Die britischen Tories unter Premier Boris Johnson wollen aus beidem austreten, weil sie eigene Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, etwa der USA, abschließen, aber keine unbegrenzte Zuwanderung aus EU-Staaten erlauben wollen. Aber weil die EU darauf besteht, dass an der derzeit völlig offenen Grenze zwischen Irland und Nordirland keine neuen Grenzkontrollen kommen, um den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten nicht wieder anzuheizen, müsste Nordirland entweder in der Zollunion und in Teilen des Binnenmarkts bleiben – oder das gesamte Vereinigte Königreich.

Das ist der sogenannte Backstop, der im mit Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Austrittsabkommen steht. Dieses sieht eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vor, in dem Zollunion und Binnenmarkt de facto weiter gegolten hätten, aber eine zeitlich unbegrenzte Zugehörigkeit für Nordirland, solange keine andere Lösung ohne Grenzkontrollen gefunden sein würde.

Dies war für viele Tories inakzeptabel. Auch die Labour-Partei lehnte im Unterhaus den Deal ab, weil sie gar keinen Brexit will oder einen, bei dem das Land in der Zollunion und im Binnenmarkt verbleibt – einen "Brexit light".

Johnsons Vorschlag, mit dem er das Patt zunächst zu brechen versuchte, lief auf eine Sonderstellung Nordirlands hinaus: Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt, aber Zollunion mit dem Königreich. Zollkon trollen, so das Argument, könnten dann hinter der inneririschen Grenze stattfinden und der Frieden so bewahrt werden.

Was wie ein schlauer Kompromiss wirkte, wurde von der EU zurückgewiesen. Zu Recht, sagt der Anwalt Anton Fischer, der nach Jahren in Großbritannien nun als Brexit-Experte zu Wolf Theiss nach Wien gewechselt ist: "Es wirkt wie eine Regelung, die anfänglich sehr gut ausgesehen hat, aber praktisch schwer umsetzbar ist und das Problem lediglich geografisch und zeitlich verlagert." Denn auch wenn es keine regulatorischen Kontrollen an der Grenze zu Nordirland geben müsste, sei eine Zollgrenze dennoch ein massives Hindernis.

Sonderstatus für Nordirland

Wenige Tage vor dem EU-Gipfel, der die letzte Chance für eine Einigung vor der offiziellen Brexit-Frist am 31. Oktober darstellt, lenkte Johnson noch einmal ein und deutete an, dass Nordirland auch Teil der EU-Zollunion bleiben könnte. Das aber liefe auf Warenkontrollen auf den Schiffen hinaus, die zwischen Nordirland und der britischen Insel verkehren. Dies hatte die nordirische Protestantenpartei DUP, die die Tory-Regierung stützt, bisher stets abgelehnt. Nun aber schien auch sie zum Einlenken bereit.

Sollte es aber weder eine Einigung noch eine Verschiebung des Brexit-Termins geben, dann droht der gefürchtete No-Deal-Brexit. Großbritannien wäre für die EU ein Drittstaat, dessen Exporte mit den gleichen Zöllen wie jedes andere Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) belegt werden würde.

Und da in der WTO das Prinzip gilt, dass alle Staaten, mit denen kein Freihandelsabkommen abgeschlossen wurde, gleich behandelt werden müssen, müssten auch die Briten Importe aus der EU mit Zöllen belegen. Die Folgen für den Warenverkehr über den Ärmelkanal, der fast 700 Milliarden Euro im Jahr ausmacht, wären dramatisch.

Der Steuerberater Gottfried Schellmann, der sich viel mit Außenhandel beschäftigt, hält diese Probleme für lösbar und die Position der EU-Kommission für zu rigide. Auch an anderen EU-Außengrenzen gebe es nur sehr eingeschränkte Zollkontrollen, weil sich die Behörden meist auf das Prinzip der "verlässlichen Geschäftspartner" stütze – also Spediteure, die aus Eigeninteresse für korrekte Papiere sorgen.

"Das eigentliche Problem sind die Übertreiber im Verhandlungsteam auf der europäischen Seite", sagt er. Schellmann verweist auf die Grenze zwischen Nord- und Südzypern, wo es auch weder Warenkontrollen noch Zollanmeldung gibt, obwohl die Türkei, die Nordzypern besetzt hält, nicht vollständiges Mitglied der EU-Zollunion ist.

An der inneririschen Grenze wiederum würden vor allem Agrargüter transportiert werden, bei denen Zölle gar nicht ins Gewicht fallen. "Zur Friedenssicherung kann man sagen: Schaut genauer hin. 95 Prozent der Beteiligten werden sich an die Regeln halten, und den Rest kann man durch mobile Einheiten kontrollieren. Ja, es wird immer wieder Lücken geben, aber auch im bestehenden System haben wir Lücken."

Längerfristige Anlehnung

Für österreichische Unternehmen ist das Nordirland-Problem nebensächlich. Hauptsache, es gibt ein Abkommen, das den Status quo für die Wirtschaft nach dem Brexit beibehält, bis längerfristige Vereinbarungen getroffen werden. In diesen werde sich Großbritannien wohl an die Zölle und Regulatorien der EU anlehnen müssen, ist Fischer überzeugt. In vielen Bereichen werde sich wenig ändern.

"Es gibt eine starke wirtschaftliche Verflechtung, vor allem mit Deutschland", sagt Fischer. "Das Vereinigte Königreich wird um die EU daher auch in Zukunft nicht herumkommen. Deutschland muss sich an die EU-Bestimmungen halten, und das werden auch die Briten viel mehr tun müssen, als sie wollen, wenn sie mit Deutschland Handel betreiben."

Aber was geschieht, wenn es doch einen Brexit ohne Deal gibt? Eine 13-seitige Checkliste der Wirtschaftskammer Österreich verweist auf heikle Punkte wie Zollerklärungen, gewerbliche Schutzrechte, Zertifizierungen, Vorsteuerrückerstattung bei der Mehrwertsteuer sowie Probleme im Gesellschaftsrecht, beim Investitionsschutz und der Vertragsgestaltung.

Am stärksten wäre die heimische Wirtschaft im Bereich der Finanzdienstleistungen getroffen, denn die Londoner City ist für viele Unternehmen eine wichtige Finanzierungsquelle, betont Ursula Rath, Partnerin bei Schönherr. Und hier ist es der Ausstieg der Briten aus dem Binnenmarkt, der Probleme macht.

Im Brexit-Begleitgesetz, das der Nationalrat für den Fall eines No-Deal-Brexits verabschiedet hat, sind manche Problemfelder berücksichtigt, andere nicht. Unternehmen, die die Rechtsform der britischen Limited gewählt haben, können diese bis Ende 2020 behalten. Und für betriebliche Vorsorgekassen, die in London registrierte Fonds investieren, ändern sich die Anlagevorschriften vorerst nicht. Auch für das Geschäft mit Derivaten, das in London konzentriert ist, ist vorgesorgt.

Wenig Spielraum

Aber britische Banken und Institute aus Übersee, die ausschließlich über ihre Londoner Tochter in der EU operieren, verlieren ihre Passport-Rechte in der Union und dürfen keine konzessionspflichtige Darlehen mehr vergeben. Bestehende Kreditlinien müssten nach dem Brexit gekündigt werden, warnt Rath.

Und Österreichs Aufsicht hat in dieser Hinsicht wenig Spielraum. "Es wäre schön gewesen, wenn in Österreich der deutsche Weg mit einer Verordnungsermächtigung für die Aufsicht gegangen worden wäre", sagt sie.

"Dort heißt es: Wenn es für die Finanzmarktstabilität notwendig ist, dann kann ein UK-Anbieter bei einem No-Deal-Brexit vorübergehend wie ein EU-Anbieter behandelt werden, wenn es keine andere Regelung auf EU-Ebene gibt. In Österreich darf die Aufsicht das nicht tun. Die FMA muss streng sein und sagen: Auf Basis des jetzigen Rechtsrahmens geht das einfach nicht."

Auch nach britischem Recht abgeschlossene Verträge seien laut Rath ein Problem. "Ein ,Repapering‘ von Verträgen von London in die EU hört sich so einfach an, ist aber grundsätzlich schwierig und im Retailbereich fast unmöglich."

Für Anwälte erschließe der Brexit neue Tätigkeitsfelder, sagt Fischer. "Mittelfristig werden die Rechtssysteme auseinandergehen. Die Internationalität wird wichtiger werden, weil man sich dann nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Briten dem EU-Recht unterliegen. Es wird wichtig sein, dass Anwälte UK-Recht kennen und verstehen und dass der Mandant weiß, worauf er sich einlässt, wenn er mit Briten einen Vertrag abschließt." (Eric Frey, Wirtschaft & Recht Journal, 15.10.2019)