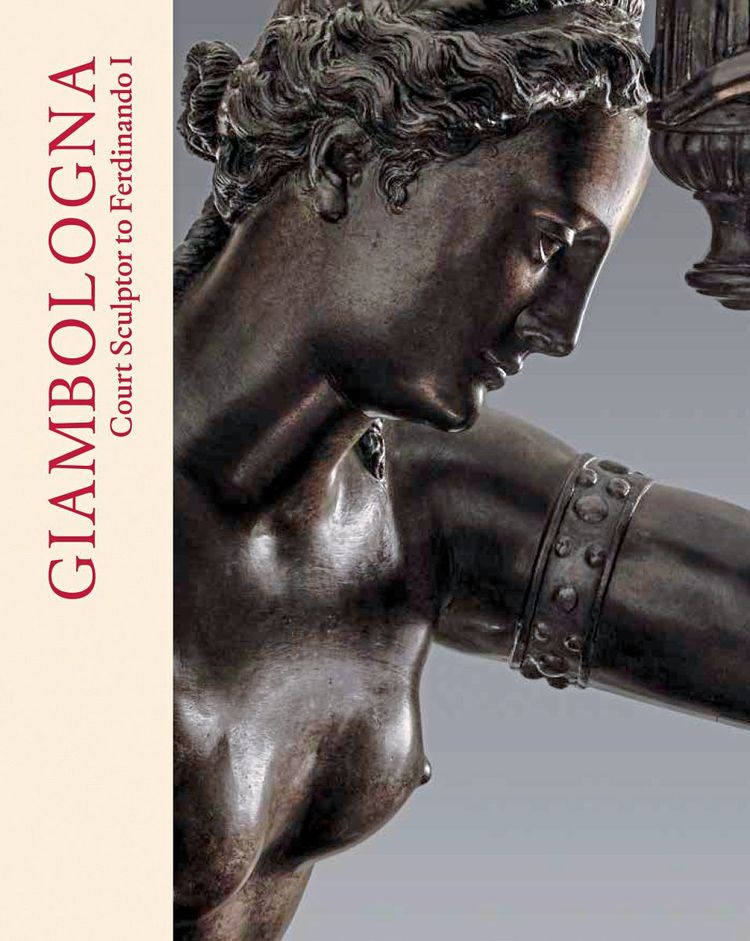

Vom Schrotttandler über den Kunsthandel in die Uffizien: Die Fachwelt ist sich uneins, ob diese Bronze nach einem Modell Giambolognas noch zu Lebzeiten des Künstlers (16. Jhd.) oder 100 Jahre später gegossen wurde.

Dass Museen immer wieder als Durchlauferhitzer für den Kunstmarkt fungieren, ist mittlerweile geläufig. Objekte oder Gemälde aus Privatbesitz werden für die Dauer einer Ausstellung oder einen längeren Zeitraum von Institutionen übernommen und anschließend vom Leihgeber verkauft. Soll sein, das Publikum hatte so die Gelegenheit, einen Blick auf etwas zu werfen, das sonst nicht öffentlich zu sehen ist, lautet das gängigste Argument.

Ob es eines solchen Gastspiels bedarf, das die Bekanntheit und den Marktwert einer Leihgabe erhöht, entscheiden die Kuratoren oder Direktoren. Ein Modell, das trotz oder gerade wegen seiner breiten Akzeptanz kaum infrage gestellt wird. Obwohl eine Diskussion bisweilen nottäte: dann nämlich, wenn es um Werke geht, über die in der Fachwelt kein Konsens besteht und mit deren Präsentation Museen in eine offene Debatte eingreifen und indirekt einen wissenschaftlichen Segen erteilen, der ultimativ gar nicht existiert.

Kommerzielle Interessen nachweisbar

Ein Ritterschlag, der umso schwerer wiegt, als er nachweislich mit kommerziellem Interesse des Leihgebers verknüpft ist. Einen solchen Fall machte vergangene Woche die New York Times öffentlich: Es geht um eine Skulptur, die vor etwa 30 Jahren bei einem Schrotthändler entdeckt worden sei und die seit September bei einer Ausstellung der Uffizien im Palazzo Pitti gastiert: eine 112 cm große Venus, die noch zu Lebzeiten Giovanni da Bolognas (1529-1608), genannt Giambologna, aus Bronze gegossen worden sei.

Offiziell wird sie als "Privatbesitz" geführt. Tatsache ist, sie gehört zwei Kunsthändlern, die seit Jahren viel Zeit und Geld in die Recherche, in kunsthistorische und naturwissenschaftliche Gutachten investiert haben: dem Franzosen Guy Ladrière (Paris) und dem Deutschen Alexander Rudigier, die mit ihren Verkaufsambitionen bislang gescheitert waren.

60 Millionen Unterschied

Der Auftritt ihrer Venus in Florenz könnte folglich eine entscheidende Wende herbeiführen. Wären da nicht hartnäckige Gegenstimmen aus der internationalen Fachwelt, die wohl auch künftig nicht verstummen werden, sondern von diesem Gastspiel eher noch befeuert werden. In diesem Disput geht es nicht um echt oder falsch, sondern um eine Datierung in die Zeit von Giambologna (bis 1608) bzw. um einen Abguss der 1571–73 geschaffenen marmornen Venus hundert Jahre später.

Bild nicht mehr verfügbar.

Dort, wo die eine Fraktion eine bewusste Neuschöpfung durch Giambologna selbst vermutet, also ein autonomes Kunstwerk, erkennt die andere in abweichenden, nicht so präzise gestalteten Details schlicht handwerkliche Mängel beim Abformungsprozess. Der Unterschied ist wesentlich und beeinflusst den Verkaufswert maßgeblich. Die Bandbreite liegt hier zwischen zwei oder eben 60 und mehr Millionen Euro.

Laut Getty Museum Nachguss

Johann Kräftner, Chefkurator der Sammlung Liechtenstein, hat eine Größenordnung von 70 Millionen Euro in Erinnerung. Die Bronze war ihm 2013 angeboten worden und stand einige Monate in seinem Büro. Er und sein Beirat konnten sich mit der Zuschreibung letztlich nicht anfreunden und sahen von einer Ankaufsempfehlung an den Fürsten ab. Seine Zweifel sieht er zwischenzeitlich bestätigt.

Zu den Gegnern der Zuschreibung zählt etwa das Getty Museum (Los Angeles). Dort ist seit 1980 das marmorne Vorbild beheimatet und weilte die Bronze gleich mehrere Jahre zur Überprüfung. Rund um das Jahr 2011 kam man dort zu der Überzeugung, es handle sich um einen Abguss aus dem 17. Jahrhundert. Ladrière und Rudigier ließen sich nicht beirren und fanden namhafte Experten, die ihre These unterstützten.

Verschenkte Sensation

Medien begannen über die spektakuläre Entdeckung des unbekannten Meisterwerks zu berichten, etwa die Süddeutsche Zeitung (2016) oder auch die NZZ (2017). Kurz davor war in der französischen Kunstzeitschrift Bulletin Monumental ein Artikel erschienen, der sich mit der historischen Provenienz der Venus beschäftigte. Demnach soll sie zu einer Gruppe großer Bronzen Giambolognas gehören, die der Medici-Großherzog Ferdinand I. dem französischen König Heinrich IV. schenkte.

Bestimmt waren sie für das Schloss in Saint-Germain-en-Laye, zu dem ein mit Grotten und Wasserspielen angelegter Terrassengarten gehörte. Neben besagter Venus soll auch ein Merkur, der sich in der Sammlung des Louvre befindet, dort platziert gewesen sein. Die Autoren des Artikels waren Rudigier und Blanca Truyols, die entsprechende Hinweise in Florentiner Archiven gefunden hatten.

Verfahrene Situation

Teile der Fachwelt blieben dennoch stur. Zur Diskussion steht auch die Datierung auf dem Sockel der Bronze: 1597 oder doch 1697? Die entscheidende Ziffer ist nicht zweifelsfrei erkennbar. Eine "5" (16. Jh.), sagen die einen, eine "6" (17. Jh.), sind die anderen überzeugt. Und der Gießer, der das Stück mit seiner Signatur kennzeichnete? "Me fecit Gerhardt Meyer Holmiae": ein Gerhardt Meyer, der sie in Stockholm produzierte. Er ist Forschern bekannt, jedoch nur im 17. Jahrhundert nachweisbar. Das Team Rudigier stützt sich wiederum auf Hinweise, die es zu einem Vorfahren in Florenz geben soll.

Eine für Außenstehende einigermaßen verfahren wirkende Situation, die die Fachwelt nur von unabhängigen Experten lösen lassen kann, die keinerlei Profit aus ihrer Meinung schlagen. Wessen Meinung etwa für Christie’s und Sotheby’s entscheidend wäre? Wenigstens hier herrscht Konsens: die von Dimitrios Zikos, einem international anerkannten Giambologna-Experten, der eine Datierung in das 16. Jahrhundert übrigens ablehnt.

Uffizien-Direktor mit Kunsthändler befreundet

Der aktuelle Ritterschlag steht und fällt mit einem anderen Spezialisten, dem Direktor der Uffizien: Eike Schmidt, der mit Alexander Rudigier befreundet ist. Kaum war der eine an die Uffizien berufen, gab der andere eine Skulptur von Veit Stoß als Leihgabe, die nach ihrer Adelung um fast zehn Millionen Euro auf der Frieze-Messe in London angepriesen wurde.

Vergangenes Jahr kuratierte Rudigier eine Ausstellung zu Werken des deutschen Bildhauers Fritz König in den Uffizien und den Boboli-Gärten. Daran habe er "acht Monate unentgeltlich gearbeitet, eine Rückzahlung meiner Spesen ist nicht erfolgt", informiert er den STANDARD via Mail.

Das aktuelle Gastspiel der Venus im Palazzo Pitti war jedenfalls Chefsache: Eike Schmidt verfasste sogar den Textbeitrag zu dieser Bronze. Den einzigen zu einem Exponat im gesamten Ausstellungskatalog überhaupt.

(Olga Kronsteiner, 8.12.2019)