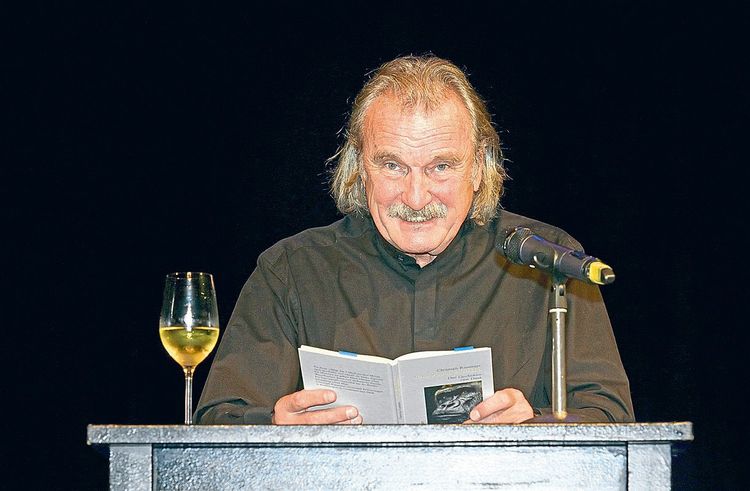

"Arznei gegen die Sterblichkeit" nennt Christoph Ransmayr sein neues Buch. Links eine weitere Arznei.

Ein schmales Bändchen nur ist es, das neue Werk des Schriftstellers Christoph Ransmayr. Nicht einmal neu sind die Texte, die darin enthalten sind. Aber Arznei gegen die Sterblichkeit, wie das nur knapp 60 Seiten umfassende Buch heißt, ist mit Sicherheit lesenswerter als so manch gehypter Roman, der derzeit in den Regalen steht.

In den Drei Geschichten zum Dank, wie es im Untertitel heißt, sind drei Reden versammelt, mit denen sich Ransmayr für die Auszeichnungen bedankte, die er für seinen 2016 erschienenen Roman Cox oder Der Lauf der Zeit erhielt: den Marieluise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt, den Würth-Preis für Europäische Literatur sowie den Kleist-Preis.

Alle wurden bereits in deutschen oder österreichischen Zeitungen abgedruckt, unter anderem im STANDARD. Aber so gedankenschwer, so durchdrungen von Leben und vor allem von Erkenntnis, wie es diese Reden sind, ist es absolut wert, sie in einem Buch quasi zu konservieren.

Verletzter Jäger erzählt Geschichten

Als Klammer für die drei Texte hat sich Ransmayr die Figur eines urzeitlichen Mannes ausgedacht, der, auf der Jagd schwer verletzt, seinem Stamm nur noch durch das Erzählen von Geschichten dienlich sein kann. Sie sind die titelgebende Arznei, lässt sich doch in der Literatur jede Grenze von Zeit und Raum und mithin der Tod überwinden. Lassen sich Verstorbene am Leben erhalten und noch nicht einmal Geborene imaginieren. Es ist eine Scheherazade-Geschichte: Nur solange er dem Stamm nützlich ist, wird er weiter am Leben erhalten.

Man kann da auch einen kleinen Hieb auf Sozialstaatdebatten sehen, in denen es immer noch um die Frage geht, wer genug "Leistung" bringt, um vom Staat etwas erwarten zu dürfen. Nur dass das Erzählen von Geschichten nicht mehr unbedingt als Leistung zählt – zumindest nicht in Form von Literatur. Ransmayr geht in seinen Reden von autobiografischen Erfahrungen oder auch von den Namensgebern der Preise aus, um immer hinzuführen zu etwas Größerem: der Frage, wie die Menschen zusammenleben. Und der Feststellung, dass es dabei selten gerecht zugeht.

Die neukoloniale Arroganz Europas

Aus Anlass des Würth-Preises erzählte er von der Begegnung mit einer Berggorillahorde während einer Afrikareise. Es geht um das Erhebende, das in dieser Begegnung lag – vor allem aber um die neukoloniale Arroganz des Westens und namentlich Europas, in der nach wie vor gerne genommen, aber niemals gegeben wird.

In der Rede zum Marieluise-Fleißer-Preis erinnert er sich an seine jugendliche Sportkarriere, die durch ein Eigentor ein jähes Ende nahm. Am funkelndsten aber ist die letzte Erzählung, in der Ransmayr seinen Vater in Kleists Erzählung Michael Kohlhaas hineinschreibt. Oder ist es am Ende umgekehrt? Fast muss man glauben, Kleist hätte die Geschichte nicht nur für, sondern über Karl Richard Ransmayr geschrieben. Aber hatte dessen Sohn das nicht in der Geschichte über den Urzeitmann schon angedeutet? Literatur, wenn sie gut ist, kann Zeit und Raum überwinden. (Andrea Heinz, 3.1.2020)