Mythen um "Riesenkraken", die Menschen, Boote oder gar ganze Schiffe unter Wasser ziehen, finden sich in den verschiedensten Kulturen der Welt. Und obwohl diese – gelinde gesagt – stark übertrieben sein dürften, gibt es doch ein paar Spezies, die als reale Grundlage des Seemannsgarns in Frage kommen könnten. Auch wenn es sich dabei nicht um Kraken (acht Arme), sondern um Kalmare (zehn Arme, zwei davon stark verlängert) handelt.

So wird dem im Ostpazifik beheimateten Humboldt-Kalmar (Dosidicus gigas) nachgesagt, dass er tauchenden Menschen durchaus gefährlich werden kann. Er wird zwar "nur" zweieinhalb Meter lang, aber dafür tritt er in großen Gruppen auf und ist blitzschnell. Eher dem Bild vom einzelgängerischen "Riesenkraken" der Mythologie entsprechen die beiden Giganten unter den Kopffüßern: der Riesenkalmar (Architeuthis dux) und der weniger bekannte Koloss-Kalmar (Mesonychoteuthis hamiltoni).

Die beiden Riesen

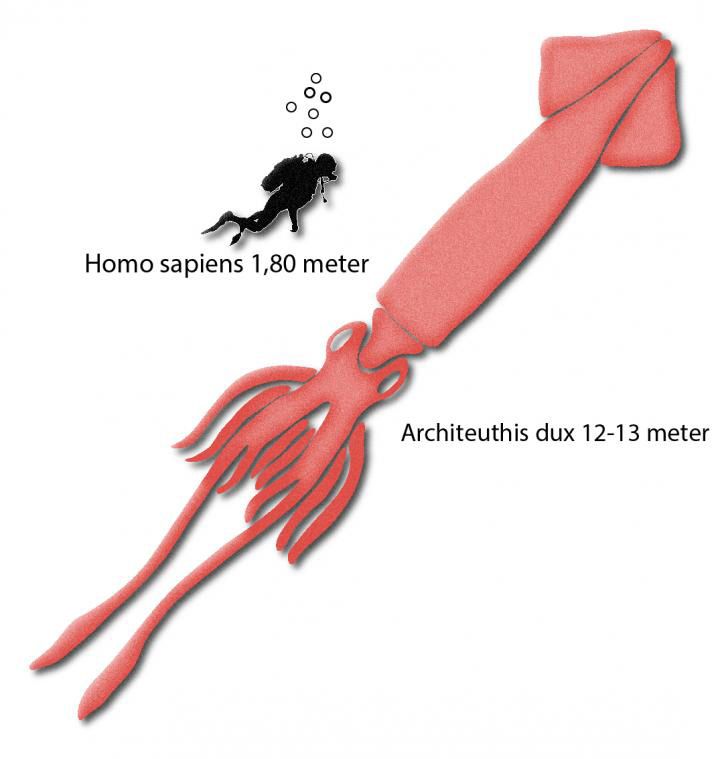

Der Riesenkalmar wurde bislang zwar nur selten gesichtet – die ersten Lebendaufnahmen gingen im Jahr 2005 um die Welt –, doch scheint er in allen Weltmeeren zu Hause zu sein. Wie alle seine Verwandten ist er ein Fleischfresser, hält sich zumeist in einigen hundert Metern Tiefe auf und kann bis zu 13 Meter lang werden: "Lang wie ein Schulbus und mit Augen wie Suppenteller", wie es das Marine Biological Laboratory im US-amerikanischen Woods Hole blumig ausdrückt, das an der jüngsten Untersuchung von Architeuthis mitbeteiligt war.

Der wesentlich kompakter gebaute Koloss-Kalmar, der offenbar nur rings um die Antarktis vorkommt, erreicht wegen seiner kürzeren Fangarme zwar nicht dieselbe Gesamtlänge, dafür ist sein Mantel größer und sein Körper massiger. Mit bis zu 700 Kilogramm wird er doppelt so schwer wie der Riesenkalmar, zudem sitzen an seinen Fangarmen nicht nur Saugnäpfe, sondern auch noch Krallen. Diese beiden Spezies ringen um den Titel des größten wirbellosen Tiers der Welt. Was nicht zuletzt auch bedeutet, dass die intelligenten Kopffüßer die Tiere mit den größten Gehirnen aller Wirbellosen sind.

Ein Team um Rute da Fonseca von der Universität Kopenhagen hat sich nun zusammen mit Kollegen aus Woods Hole darangemacht, das Genom des Riesenkalmars zu sequenzieren. Leicht war die Aufgabe nicht, weil die Forscher nur die rasch verwesenden Körper einiger Exemplare zur Verfügung hatten, die an Land gespült worden waren. Durch eilig tiefgefrorene Gewebeproben, die ein neuseeländisches Fischerboot gewonnen hatte, gelang es aber schließlich, Architeuthis als bislang erst fünften Kopffüßer überhaupt genetisch zu "entschlüsseln".

Und sein Genom ist für ein Weichtier sehr groß, bilanzieren die Forscher im Fachjournal "Gigascience". Es umfasst ihren Schätzungen nach 2,7 Milliarden Basenpaare, das entspräche ungefähr 90 Prozent des menschlichen Genoms.

Besonders interessierten sich die Forscher für Hinweise darauf, wie der Kopffüßer zu seiner enormen Größte gekommen ist. Sie konzentrierten sich dabei auf die Hox- und Wnt-Gene, die bei den meisten Tieren für die körperliche Entwicklung bedeutsam sind. Vor langer Zeit ist es in der Evolution der Wirbeltiere zu einer Verdoppelung dieser Gene gekommen – Forscher nehmen an, dass dies der entscheidende Grund dafür war, dass die Wirbeltiere nach ihren bescheidenen Anfängen immer größer werden konnten.

Beim Riesenkalmar sind die betreffenden Gene allerdings nur in einfacher Ausführung vorhanden, wie sich zeigte. Hinter seinem Riesenwuchs muss also irgendein anderer genetischer "Trick" stehen – welcher, bleibt fürs Erste weiter ein Rätsel.

Das ist auch deshalb interessant, weil die Kopffüßer ansonsten einige verblüffende Parallelen zu den Wirbeltieren aufweisen: etwa Linsenaugen (bei manchen Arten sogar mit Lidern) oder Schnäbel, die denen von Vögeln ähneln. Und sie sind überdurchschnittlich intelligent. Kopffüßer beherrschen ein breites Verhaltensrepertoire, kommunizieren miteinander über Farbsignale oder gehen wie die Humboldt-Kalmare sogar koordiniert auf Jagd. Und Kraken sind berüchtigt für ihre Fähigkeit, sich aus Aquarien zu befreien.

Intelligenz ist im Tierreich recht ungleich verteilt. Spitzenwerte erreicht sie bei einigen Arten von Säugetieren und Vögeln – auf die Gesamtheit des Tierreichs umgerechnet ist das ein relativ nah beisammenliegendes Grüppchen, um das herum in weitem Umkreis der IQ deutlich sinkt. Mit den Kopffüßern erreicht die tierische Intelligenz aber eine zweite Spitze, und die wurde gänzlich unabhängig von der ersten erklommen. Man muss weit über eine halbe Milliarde Jahre bis zu den Anfängen des komplexen Lebens zurückgehen, um zu den letzten gemeinsamen Vorfahren von Wirbel- und Weichtieren zu gelangen.

Und doch könnte es bei beiden Gruppen von Intelligenzbestien eine gemeinsame Grundlage geben. In diesem Zusammenhang ist das Team um da Fonseca nämlich überraschend fündig geworden. Die Forscher stellten fest, dass der Riesenkalmar über 100 Gene hat, die der Familie der Protocadherine zuzurechnen sind. Diese stehen mit den Gehirnfunktionen in Verbindung und galten lange Zeit als genetische Innovation der Wirbeltiere.

Bild nicht mehr verfügbar.

Bei Wirbellosen kommen sie normalerweise nur in geringer Zahl vor, die bisher entdeckten Ausnahmen sind allerdings bezeichnend: Vor dem Riesenkalmar hat man nämlich auch beim Oktopus eine vergleichbar große Zahl von Protocadherinen festgestellt. Woods-Hole-Forscherin Caroline Albertin, die an der Studie beteiligt war, sieht darin einen überdeutlichen Hinweis darauf, wie zwei so extrem unterschiedliche Gruppen wie Weich- und Wirbeltiere unabhängig voneinander komplexe Gehirne entwickeln konnten. Nach dem Wachstumsbeschleuniger hingegen muss weitergesucht werden. (jdo, 19.1.2020)