Die Quantentheorie von Vielteilchen-Systemen lässt sich nicht exakt lösen – Näherungen sind daher gefragt.

Wien – Will man das Verhalten vieler Teilchen beschreiben, etwa in einem Festkörper oder einem Stern, ist die sogenannte Quantenfeldtheorie (QFT) das Mittel der Wahl. Allerdings muss für jedes zu beschreibende System ein eigenes QFT-Modell entwickelt werden, was die Sache mitunter sehr kompliziert macht. Wiener Physiker haben es nun geschafft, die dafür nötigen Formeln direkt aus Experimenten abzulesen.

Die Quantenfeldtheorie macht eine Reihe von Problemen in Vielteilchensystemen lösbar, indem sie ein solches System in Form von räumlich und zeitlich verteilten Feldern beschreibt. Viele Details, etwa das Verhalten der einzelnen Teilchen, können dabei vernachlässigt werden. "Das ist so ähnlich, wie wir ein Gas beschreiben: Da interessiert uns auch nicht jedes einzelne Atom, wichtig sind Größen wie Druck und Temperatur", erklärte Jörg Schmiedmayer vom Vienna Center of Quantum Science and Technology (VCQ) am Atominstitut der Technischen Universität (TU) Wien.

Schwieriges Datensammeln

Bei der Entwicklung einer quantenfeldtheoretischen Beschreibung für ein bestimmtes System kann es jedoch schwierig sein, die notwendigen Daten zu bekommen, etwa aus Experimenten, wodurch die Vorhersagekraft der Theorie eingeschränkt wird. Schmiedmayer und seinem Team ist es gemeinsam mit Torsten Zache von der Uni Heidelberg nun gelungen, experimentelle Daten in die Konstruktion einer QFT miteinzubeziehen, berichten sie im Fachjournal "Physical Review X".

Ausgangspunkt der Wissenschafter ist das Gebiet der Quantensimulation: Dabei macht man sich zunutze, dass es fundamentale Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen quantenphysikalischen Beschreibungen unterschiedlicher Systeme gibt. Will man also ein komplexes Systeme wie einen Hochtemperatur-Supraleiter oder das Universum kurz nach dem Urknall studieren, zieht man ein anderes System heran, das sich im Labor gut kontrollieren lässt. Wenn es die Wissenschafter dann schaffen, es gezielt so anzupassen, dass es sich ähnlich verhält wie das System, das sie eigentlich interessiert, können sie etwa aus Experimenten mit ultrakalten Atomen, quantenoptischen Anordnungen oder supraleitenden Schaltkreisen viel über Systeme lernen, die sich sonst gar nicht untersuchen lassen.

Kombination hilft weiter

Der Nachteil der Quantensimulation ist, dass sie eine Lösung für ein spezifisches Problem liefert und nicht die allgemeine Anwendbarkeit der Quantenfeldtheorie besitzt. Die Wiener und Heidelberger Physiker haben nun eine Methode vorgestellt, bei der sie Quantenfeldtheorie und Quantensimulation kombinieren, und zeigen, dass Quantensimulator-Experimente dazu verwendet werden können, die Bausteine einer Feldtheorie direkt zu bestimmen. Die Natur liefert in gewissem Sinn selbst die Formeln, mit denen man sie beschreiben muss.

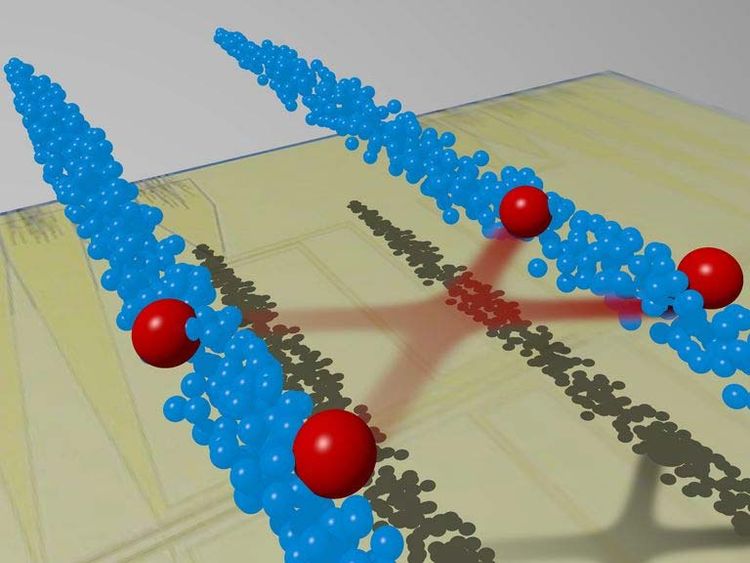

In der aktuellen Arbeit haben die Physiker dafür Wolken aus tausenden ultrakalten Rubidiumatomen genutzt, die in einer magnetischen Falle auf einem Atomchip festgehalten werden. "Aus den Quanten-Wellenmustern dieser Atomwolken können wir jene Funktionen ermitteln, aus denen dann die Grundbausteine der dazu passenden Theorie abgeleitet werden", sagte Schmiedmayer.

Ganz allgemein zeigt diese Arbeit einen neuen Nutzen von Quantensimulatoren: Anstatt nur das physikalische Verhalten eines bestimmten Modells zu finden, können sie nun dazu verwendet werden, Feldtheorien zu erstellen und zu verfeinern, die nicht nur auf das von den Autoren betrachtete System, sondern auch auf ein ganzes Spektrum von Vielkörperproblemen anwendbar sind. (red, APA, 4.3.2020)