Wie vor ihm Donald Trump im Jahr 2016 enteilt nun Bernie Sanders im US-Vorwahlkampf seinen Kontrahentinnen und Kontrahenten. Und wie der einst verlachte Immobilienunternehmer Trump prägt nun Sanders, der langjährige Hinterbänkler im Kongress, die Vorwahlen für die Entscheidung im kommenden November. Zeit, angesichts der ersten großen Vorentscheidung in der Primary Season, dem Super Tuesday am 3. März, den momentanen Zustand der beiden Parteien zu analysieren.

DEMOKRATEN

Verstrickt im Flügelkampf

Bild nicht mehr verfügbar.

Konsequent ist Bernard "Bernie" Sanders allemal. Seit nunmehr 50 Jahren wiederholt der geborene New Yorker mit dem starken Brooklyner Akzent und den stets etwas locker sitzenden Anzügen seine immergleiche Botschaft.

Während des Großteils seiner Karriere trieb der langjährige Hinterbänkler seine Vision einer sozialen, ökonomischen und ökologischen Revolution voran, die er auch in seinen 25 Jahren Kongressarbeit kaum voranbrachte. Und plötzlich scheint die Zeit reif dafür zu sein.

Nach einem ersten gescheiterten Versuch vor vier Jahren erlebt der langjährige Einzelgänger dieser Tage, was es heißt, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Sanders führt unter den Demokraten fast jede nationale Umfrage an, er ist das häufigste Ziel der Attacken aller seiner Rivalinnen und Rivalen.

Seine Fans lieben ihn so sehr, dass er auf Veranstaltungen keinen Satz zu Ende sprechen kann, ohne von "Bernie"-Chören unterbrochen zu werden. Dissens gestatten sie dementsprechend keinen.

Wie schon 2016 ist es 2020 wieder ein Außenseiter, der das Feld der Kontrahentinnen und Kontrahenten vor sich hertreibt – dieses Mal aufseiten der Demokraten. Die Republikaner haben sich seit dem Wahlsieg Donald Trumps zu einer ihm bis zur Selbstverleugnung ergebenen Truppe entwickelt.

Auch die Partei, die in Rivalität zum Präsidenten steht, hat sich nach drei Jahren Trump’scher Dysfunktionalität verändert. Es liegt aber auch in der eigenen Schwäche begründet, dass es den Demokraten nicht gelungen ist, eine Person aufzustellen, die Amerikanerinnen und Amerikaner über alle Schichten hinweg anzieht. Nun sehen sie erstaunt dabei zu, wie ein 78-jähriger, unabhängiger Alt-Linker die Massen begeistern kann wie kein anderer.

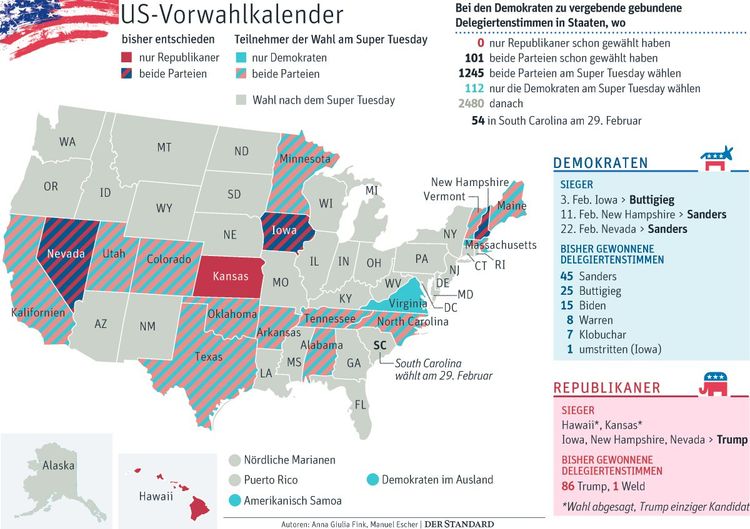

Chancen am Super Tuesday

Nach der Vorwahl in South Carolina am Samstag, wo sich der die längste Zeit als Favorit gehandelte Joe Biden die vielleicht letzte Chance auf eine Machtdemonstration erhofft, bringt der Super Tuesday eine erste wichtige Vorentscheidung in der Primary Season. Weil kommenden Dienstag in gleich 14 Bundesstaaten – darunter in den beiden bevölkerungsreichsten, Kalifornien und Texas – gewählt wird, dürfte sich anschließend ein klareres Bild davon ergeben, wer die Demokraten im November anführen wird.

Den nach außen gespielten internen Daten des Wahlkampfteams von Michael Bloomberg zufolge hat einzig Sanders Chancen, in jedem Bundesstaat Stimmen zu holen. Doch auch wenn bis zum Parteitag Mitte Juli in Milwaukee ein Favorit feststeht: Sollte dieser die nötige Mehrheit verfehlen, dann folgt die nächste Wahl.

Dann wären die Delegierten nicht an das Ergebnis in ihren Bundesstaaten gebunden – was einigen Hoffnung gibt, dass sich Sanders verhindern lässt. In diesem Fall könnte aber auch folgendes Szenario eintreten: Ein vom Establishment blockierter Sanders hat das Potenzial, die Spaltung der Partei weiter voranzutreiben. Seine Fans könnten den Demokraten am Wahltag aus Rache die Gefolgschaft verweigern – was Trump stärken würde.

Der Partei hat der progressive Flügel schon seinen Stempel aufgedrückt: Keine Debatte kommt ohne seine Leibthemen aus: soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Krankenversicherung. Sanders Stärke speist sich auch aus Joe Bidens Schwäche: Die Wählbarkeit des ehemaligen Vizepräsidenten galt lange als Hauptargument für den zentristischen Kandidaten.

Es verpuffte mit dessen bisherigem schlechten Abschneiden. Biden gilt inzwischen als Unsicherheitsfaktor – selbst bei seiner treuesten Wählerschaft, den Afroamerikanern, die sich zusehends auch Sanders zuwenden. Latinos tendieren zu Sanders, Junge, aber auch Schlechtausgebildete und Niedrigverdiener stehen hinter ihm wie hinter keinem demokratischen Präsidentschaftsanwärter seit langem.

Im direkten Nahkampf mit Trump führt Sanders einige Umfragen an. Allerdings gehören seine größten Fangemeinden auch zu jenen Gruppen, die tendenziell eher nicht wählen gehen. Um eine reelle Chance gegen Trump zu haben, müsste die Wahlbeteiligung aber überaus hoch ausfallen, vor allem bei den unter 35-Jährigen.

In diesem Segment müsste sie laut Berechnungen der Nachrichtenseite Vox um elf Prozentpunkte zulegen. Doch auch Trump brachte Wählerschichten an die Urnen, deren Angehörige dort vorher schon lang nicht mehr gesehen worden waren.

Sanders dient nicht nur als Wählermagnet, sondern auch zur Abschreckung. All jene in der Republikanischen Partei, die sich im November einen Sitz im Kongress sichern wollen, bringen ihre Konkurrenz schon jetzt mit ihm in Verbindung: Ihr Kandidat, argumentieren sie, wolle die Wirtschaft weiter ankurbeln, jener der Gegenseite wolle sie zentralisieren.

An dem Vorwurf ist nichts dran, Sanders Feinde profitieren aber von dem schwammigen Begriff, den er selbst benützt. Er deklariert sich als "demokratischer Sozialist", nach europäischen Standards ähnelt er in vielem einem Sozialdemokraten: Er kämpft für freie Universitätszugänge, höhere Besteuerung von Reichen und Krankenversicherungen für alle und weiß in diesen Punkten auch die Bevölkerung hinter sich.

Seinen Worten nach will Sanders an die Sozial- und Wirtschaftsreformen des ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt anknüpfen. Bei den meisten Interventionen legte er sich quer, aus humanitären Gründen macht er Ausnahmen, etwa beim Nato-Eingriff im Kosovo oder beim Militäreinsatz in Libyen.

So manche Spitze hat Sanders aus dem Programm genommen: Er plädiert für kontrollierte, nicht offene Migration. Hingegen besteht er weiterhin darauf, dass "Medicare for All" nur aus staatlicher Hand erfolgen soll – was 160 Millionen um ihre private Krankenversicherung bringen würde.

Letzteres führt Matt Bennett, Mitbegründer des moderaten Thinktanks Third Way, an, wenn er vor Sanders warnt: "Die Suburbs wollen keine Revolution." Seine Sorge gilt weißen Frauen mit College-Abschluss: Sie brachten den Demokraten 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Dass dieses Sanders nicht wohlgesinnt ist, stört seine Fans nicht. So aber setzt er seine Vision selbst als Präsident nicht um.

REPUBLIKANER

Vollbad in Trumps güldenem Schein

Bild nicht mehr verfügbar.

Wenn Donald Trump erst einmal Präsident ist, dann finden bald auch keine Wahlen mehr statt. Was vor knapp vier Jahren die Angst vieler Gegner des nunmehrigen Staatschefs war, hat die Republikanische Partei in South Carolina zu ihrem Programm gemacht.

Sie sagte im vergangenen Herbst die innerparteiliche Vorwahl ab. "Man muss bedenken, dass die gesamte Partei den Präsidenten unterstützt, wir werden daher das tun, was ihm nützt", sagte Parteichef Drew McKissick ergebenst zur Begründung – und lieferte so indirekt eine Vorlage für Trumps interne Gegner, das Gegenteil zu beweisen.

Es gibt sie nämlich immer noch, jene Republikanerinnen und Republikaner, die sich nicht so recht mit einem Präsidenten Donald Trump anfreunden können. Wie stark sie wirklich sind, ist freilich ein großes Rätsel: Finden sie sich doch in einer Partei wieder, in der sich viele einstige Kritiker als fanatische Anhänger des Präsidenten präsentieren; in einer Partei, in der von Abgeordneten meist nur noch im Schatten der Anonymität Kritik geäußert wird; und einer Partei, in der große Teile der Anhänger scheinbar bedingungslos hinter Trump stehen – obwohl dieser die längste Zeit seines Lebens selbst nicht Republikaner war.

Sind sie zu wahren Gesinnungsgenossen des Präsidenten geworden – oder bleiben sie nur so lange loyal, wie Trump ihnen gefährlich werden kann? Das ist eine der großen Fragen, die Beobachter der "Grand Old Party" dieser Tag umtreibt.

Den innerparteilichen Machtkampf um die Vorwahlen haben seine Gegner vielerorts verloren: Mit Kansas, Hawaii, Nevada, Arizona, Alaska und Virginia folgten weitere Staaten dem Beispiel South Carolinas und sagten die Vorwahl ab. Und doch ist ihr Dissens schwer zu überhören.

Da ist etwa Bill Weld. Der Ex-Gouverneur von Massachusetts liefert sich in jenen Staaten ein Duell mit dem Präsidenten, in denen trotz allem abgestimmt wird. Er ist Anhänger einer Denkschule, die früher im "großen Zelt" der Republikaner Platz hatte: ein Freund deregulierter Märkte und neoliberaler Wirtschaftstheorien, aber auch gesellschaftlich liberal gesinnt. 2008 unterstützte er die Präsidentschaftsambitionen Mitt Romneys, nach dessen Ausscheiden aber die Kandidatur Barack Obamas.

Wie es nun läuft für den Kandidaten Weld? Die Antwort hängt von der Perspektive ab, aus der man sich der Kandidatur nähert. Bei den Vorwahlen in New Hampshire schlossen sich immerhin neun Prozent Weld an. Kurz zuvor hatte er eine Empfehlung des republikanischen Gouverneurs von Vermont, Phil Scott, eingeheimst. Das ist durchaus ein Achtungserfolg. Dennoch: Gegen Trump bleibt Weld chancenlos.

Ein anderer gescheiterter Vorwahlgegner Trumps, Joe Walsh, formulierte es nach dem so erfolglosen Ende seiner Primary-Wahlkampagne so: Die Republikaner seien "zu einer Trump-Sekte verkommen". Um sie zu stoppen, werde er im November notfalls auch Bernie Sanders wählen. Gemeint waren damit vor allem die Republikaner im Kongress.

Hatten sich 2016 noch viele öffentlich gegen den damaligen Vorwahlkandidaten Trump positioniert, ist die Kritik aus der eigenen Partei mittlerweile merkwürdig leise. Zum einen liegt das am Generationenwechsel: Mehrere Moderate haben sich bei den Midterms 2018 in Pension verabschiedet. Trumps schärfster Kongress-Kritiker, John McCain, verstarb zudem 2018 an Krebs.

Lindsey Grahams Wandlung

Symptomatischer ist aber vielleicht der Fall Lindsey Grahams. Noch 2016 lieferte sich der beste Freund McCains wüste Twitter-Duelle mit dem Kandidaten Trump. "Wenn wir ihn nominieren, werden wir zerstört werden – und wir werden es auch verdient haben", schrieb er.

Heute ist er zu einem seiner wortgewaltigsten Verteidiger geworden – US-Medien vom New York Magazine bis zum Rolling Stone haben der Frage "Was ist bitte mit Lindsey Graham passiert?" schon bange Features gewidmet.

Dabei ist der Senator nur einer von vielen seiner Kollegen, die zumindest ihre veröffentlichte Meinung zum Präsidenten geändert haben. Jedenfalls nach außen hin. Anonym pflegen sie angeblich weiter Distanz.

Fände die Abstimmung zur Amtsenthebung gegen den Präsidenten ohne Namensnennung statt, Trump würde sie klar verlieren – das schätzten republikanische Insider vor der Abstimmung Anfang Februar laut US-Medien. Bezeichnenderweise taten sie dies ebenfalls nur anonym.

So aber, im Lichte der Öffentlichkeit, stehen Trump viele Hebel zur Verfügung. Einer wurde sichtbar, als der nunmehrige Senator Mitt Romney Anfang Februar für die Absetzung des Präsidenten stimmte. Schnell meldeten sich republikanische Super-Pacs zu Wort, jene Spendensammel-Organisationen, die für viele Politiker mittlerweile unverzichtbar geworden sind, um ihre Wiederwahlhoffnungen zu finanzieren – sie werden Romney künftig nicht mehr unterstützen.

Andere Beziehungen sind subtiler. Mit dem mächtigen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, verbindet Trump zum Beispiel nicht nur ein Gleichklang bei der fanatischen Bestellung republikanischer Richter – sondern auch die Tätigkeit von McConnells Frau Elaine Chao. Sie ist schon seit Trumps Amtsantritt Verkehrsministerin in seinem Kabinett.

Schließlich bleibt der offensichtlichste Punkt: Trumps ungebrochene Beliebtheit bei jenen Wählerinnen und Wählern, die sich als Republikaner verstehen. Das mögen zwar andere Leute sein als jene, die noch vor fünf oder zehn Jahren die Partei unterstützt haben – neu hinzu kamen zum Beispiel unverhohlene Rassisten, aber auch schlicht Benachteiligte, die sich Besserung erhoffen und die sich an Trumps Sicht auf die Welt nicht weiter stören. Doch sie stehen zu 90 Prozent hinter Trump.

Ob sie von seiner Person an die Partei gebunden werden, seiner Politik oder doch einfach der güldenen Aura des Erfolgs, mit der sich der Präsident gern umgibt, ist ungewiss. Klar ist aber: Ihre ungebrochene und neue Unterstützung für die Republikaner hat nicht nur die Partei verändert – sondern wohl gleich das ganze Parteiensystem. (Anna Giulia Fink, Manuel Escher, 29.2.2020)