Eingeschränkt, frustriert, unter Druck, unsicher, trübsinnig, entschlossen, besorgt – das sind nur einige Schlagworte des Gefühlsspektrums, das derzeit viele Menschen angesichts der Corona-Krise beutelt. Wie die Menschen die momentane Pandemie erleben, wie sie mit den zahlreichen Einschränkungen zurechtkommen, was sie dabei empfinden und wie sie darauf reagieren, ist auch von großem Interesse für die Psychologie. Mehrere Institutionen haben kurzerhand Umfragen gestartet, um sich ein Bild davon zu machen, was die Bevölkerung derzeit bewegt.

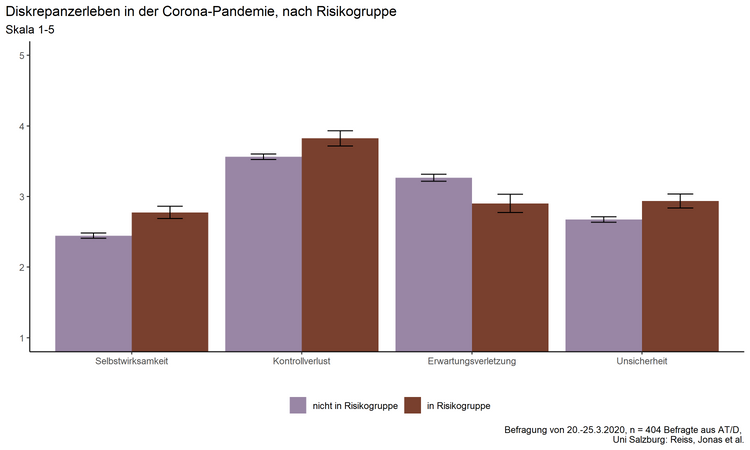

"Bei der Wahrnehmung von Bedrohungen geht es vor allem darum, inwieweit wir Diskrepanzen erleben zwischen unseren Bedürfnissen und Erwartungen auf der einen und der tatsächlichen Situation auf der anderen Seite", sagt Stefan Reiß, Sozialpsychologe an der Universität Salzburg.

Er hat eine Onlineumfrage zur Wahrnehmung des Coronavirus geleitet, an der zwischen 20. und 25. März 404 Personen aus Deutschland und Österreich teilnahmen. Erhoben wurde etwa, wie die Ausbreitung des Virus die Wahrnehmung der eigenen Handlungsfähigkeit beeinflusst, welche Verhaltensweisen die Situation hervorruft – von Hamsterkäufen bis zum extensiven Nutzen sozialer Medien – und wie die Maßnahmen der Regierungen eingeschätzt werden.

Umgang mit der Bedrohung

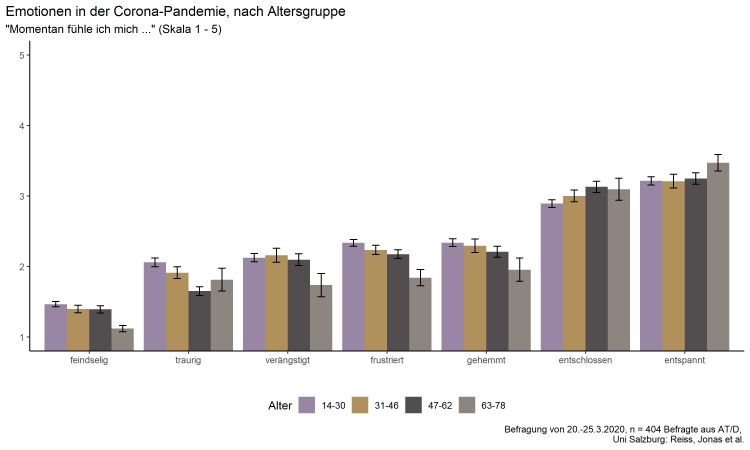

Die gute Nachricht: "Die Befragten fühlen sich mehr entspannt als ängstlich", sagt Eva Jonas, Leiterin der Abteilung Sozialpsychologie der Uni Salzburg, die schon lange zur psychologischen Verarbeitung von Bedrohungen forscht. Auffällig sei, dass Jüngere eher Traurigkeit empfinden als Ältere, sagt Stefan Reiß. "Ältere Befragte, vor allem diejenigen über 60 Jahre, sind weniger feindselig, verängstigt, frustriert, gehemmt und dafür mehr entspannt. Sie sind eher motiviert, nach Beschäftigungen zu suchen, die lohnend für sie sind und zu einem persönlichen Wachstum beitragen. Das kann Sticken genauso sein, wie eine Sprache zu erlernen."

Jüngere Menschen hingegen weisen eine starke innere Zerrissenheit auf, wie eine erste Auswertung der Ergebnisse zeigt. "Jüngere fühlen sich einerseits irritiert und gehemmt durch die Einschränkungen, andererseits müssen sie die Gesellschaft unterstützen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden", sagt Jonas. "Das führt zu einer gewissen Reaktanz, also einer Abwehrreaktion, macht auch feindselig und vor allem traurig." Unterschiede zwischen Männern und Frauen konnten nicht festgestellt werden.

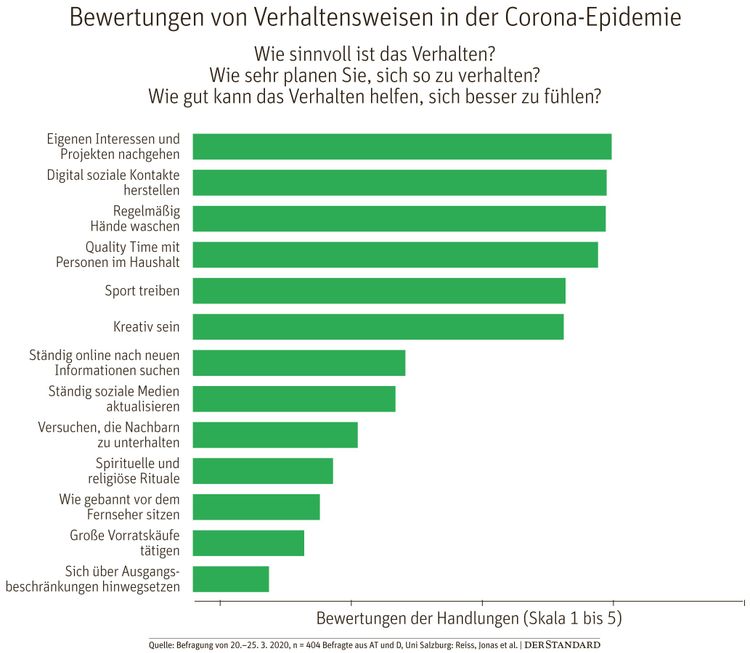

Untersucht wurde auch, wie sich Emotionen auf Handlungen auswirken. So erachten Menschen, die mehr Angst empfinden, intensives Händewaschen als besonders sinnvoll und fühlen sich besser, wenn sie Hamsterkäufe tätigen und wie gebannt vor dem Fernseher sitzen. Weniger ängstliche Personen reagieren eher zielgerichtet und sind motiviert, Positives aus der Situation zu holen.

"So wie andere persönliche Krisen kann auch die Corona-Krise aus psychodynamischer Sicht eine starke Regression auslösen, das heißt, dass wir unbewusst mit unseren Erfahrungen der frühen Kindheit konfrontiert werden. Dadurch können Wünsche nach Nähe sowie Rückzug und Autonomie beziehungsweise Widerstand wachgerufen werden", sagt Christiane Eichenberg, Leiterin des Instituts für Psychosomatik der Medizinischen Fakultät der Sigmund-Freud-Privatuniversität (SFU).

Die SFU führte zwischen 22. und 29. März eine Onlinebefragung durch, an der mehr als 4000 Menschen aus Deutschland, Österreich und Italien teilnahmen. Erhoben wurden ebenfalls Erleben und Verhalten der Bevölkerung in Zeiten von Corona, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Ein Augenmerk wurde auch darauf gelegt, welche Gefühle die Krise aktiviert, welche Bewältigungsstrategien dominieren und wie psychisch belastete Menschen am besten unterstützt werden könnten.

Generell stellt die Krise eine unglaubliche, noch nie so dagewesene Herausforderung dar, sind sich die Psychologen einig. Mit Covid-19 kommen die beiden Formen von Bedrohungen, nämlich situative und existenzielle, zusammen, sagt Eva Jonas: "Die Krankheit an sich bedeutet eine situative Bedrohung – sie lässt sich auflösen, indem man sich an die Handlungsanweisungen hält und sich im Fall einer Infektion behandeln lässt."

Gefühl von Kontrollverlust

Dazu aktiviert das Virus aber auch das Gefühl einer existenziellen Bedrohung: "Eine solche drastische Veränderung des Alltags beeinflusst das ganze Leben. Die Vorgänge lassen sich kognitiv nicht gut greifen, es kommt zu einem starken Gefühl von Kontrollverlust. Zudem wird man mit Sterblichkeit konfrontiert, mit der sozialen Bedrohung der Isolation, mit drohenden wirtschaftlichen Auswirkungen." Insgesamt falle es schwer, die Einschränkungen im Hier und Jetzt und die unvorhersehbaren langfristigen Auswirkungen in unser Leben zu integrieren.

Bei der Konfrontation mit einer Bedrohung wird im Gehirn der anteriore cinguläre Cortex aktiviert, ein Gehirnareal, das für Konfliktdetektion zentral ist. "Das kann subjektiv ein sehr unangenehmes Gefühl verursachen, das nach Auflösung verlangt", erklärt Jonas. Das kann zu mehr Gruppenzusammenhalt führen, aber auch mit Feindseligkeit gegenüber anderen Gruppen einhergehen. "Der Bezug auf die eigene Kultur kann aber womöglich auch als Angstpuffer dienen", meint Jonas.

Studien würden zeigen, dass Angst häufig in Aggression umgewandelt wird, vor allem wenn Menschen die Schuld bei anderen suchen und weniger der Aussage zustimmen, dass man sich selbst ändern sollte, um seinen Ängsten zu begegnen. Um konstruktiv mit dem emotionalen Ausnahmezustand umgehen zu können, sei es hilfreich, Gefühle bewusst wahrzunehmen und zuzulassen. Man könne über das Leben reflektieren und sich fragen, wie sich die Gesellschaft verändern kann, um am besten auf eine Pandemie oder andere zukünftige Herausforderungen wie die Klimakrise reagieren zu können. "Unsere Studien zeigen, dass dies nachhaltiges Verhalten fördert", sagt Jonas.

Vertrauen auf Kompetenz

Befragte aus Österreich schätzten die Kompetenz der politischen Entscheidungsträger und die Solidarität im Land jedenfalls als sehr hoch ein (im Mittel 8,1 und 7,1 auf einer Skala von 0 bis 10), wie die Umfrage der Uni Salzburg ergab. Befragte aus Deutschland waren in Bezug auf ihr Land weniger positiv eingestellt mit Werten von 6,6 (Kompetenz der Entscheidungsträger) und 5,6 (Solidarität). Die Einschätzungen waren desto schlechter, je einsamer sich Personen fühlten.

Auch die Zeit nach der Krise müsse bedacht werden, sagt Christiane Eichenberg von der SFU: "Belastungsreaktionen können erst drei bis sechs Monate nach dem Ereignis auftreten, es wäre also nicht verwunderlich, wenn Menschen nach dem Ende der Corona-Krise plötzlich etwa schlechter schlafen oder gereizter sind. Deshalb muss sich auch die psychosoziale Versorgung auf die Bereitstellung von mehr Ressourcen nach der Krise einstellen." (Karin Krichmayr, 1.4.2020)