Sachbuchautoren dürften angesichts dieses Bandes einen noch schwergewichtigeren aus dem Regal ziehen, eine Edition der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, mit 1016 Seiten um zwölf Seiten stärker als Jens Malte Fischers Karl Kraus. Der Widersprecher. Und zwar das 2008 publizierte Schimpfwörterbuch (drei Bände!) zu der von Kraus zwischen 1899 und Februar 1936 edierten Zeitschrift Die Fackel.

Analphabeten der Pietät, Dilettanten des Aufruhrs. Staatsscheißer und Staatsdiebe. Ratten des Freisinns. Rechts- und Linksanwalt. Käfig der Pressbestien. Barrikadenmausi, Duckmausi, Korruptionsmausi. Das waren Wortschöpfungen dieses Satirikers und Polemikers.

Aber wie nähme Karl Kraus, der Jargon so sehr wie kein anderer ätzend sezierte, das Lob von Journalisten auf? Ungnädig. Schließlich waren für ihn "Redactionsschmarotzer" nichts anderes als "Anekdotenverschleißer", "Geburtstagslöhner" und "Aasgeier des Interessanten". Das letzte Heft der Fackel endete denn auch verbalinjurienadäquat mit dem Wort "Trottel".

Nicht leben, nur schreiben

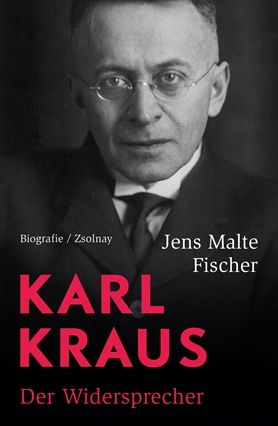

Sachbuchautoren dürften vor Neid platzen, vor allem jene, die sich auf Biografien spezialisiert haben und denen ihre Verlage nur 400 Seiten gönnen. Denn Zsolnay spendierte Jens Malte Fischer, emeritierter Ordinarius für Theaterwissenschaft der Uni München, 1104 Seiten, um das Leben des Publizisten, Satirikers, Dramatikers und Lyrikers Karl Kraus (1874–1936) zu beschreiben. Doch als Untertitel richtiger wäre: "Eine intellektuelle Biografie".

Auch in der mehr als 1200 Seiten umfassenden zweibändigen Darstellung des englischen Literaturwissenschafters Edward Timms, deutsch 1995 und 2016 erschienen, war der Mensch Karl Kraus nur ein Schemen. Das Grundproblem benennt Fischer: Kraus war ein Mann, "der das Private hinter dem Werk verschwinden ließ".

Wie ein Leben beschreiben, das fast 40 Jahre nur aus Schreiben und Lektüre bestand? Ab der Gründung der Fackel 1899 führte Kraus, der jahrzehntelang auskömmlich von einer Apanage der Familie lebte, die eine erfolgreiche Papierwarenfabrik betrieb, ein rigides Arbeitsleben. Ab Mitternacht schrieb er in seiner Wohnung in der Lothringerstraße acht Stunden lang seine feurigen Texte, schlief maximal vier Stunden, studierte ab Mittag die Tagespresse, korrigierte die Bürstenabzüge seines Druckers, traf sich nachmittags in einem Kaffeehaus mit Freunden und Bekannten, studierte wieder Zeitungen, soupierte, danach wieder Kaffeehaus.

Anschließend Schreiben. Gelegentlich sommers kurzes Ausspannen auf dem Schloss einer engen Freundin in Böhmen. Im Lauf von 25 Jahren kaum mehr als ein Dutzend Fernreisen nach Italien und Frankreich.

Worüber also schreiben? Über Kraus, den furiosen Sprachrichter, den Sprachkritiker, den Ankläger korrupter Welt- und verkommen käuflicher Ausdrucksverhältnisse. In seinen Text-Exegesen, von den Polemiken bis zu den Dramen und Gedichten, breitet Fischer ausufernd, dabei anregend wenig Umstürzlerisches aus.

Bild nicht mehr verfügbar.

Wer es noch nicht wusste, dem schreibt es Fischer ins Fackel-Stammbuch. Bis Kriegsausbruch 1914 war Karl Kraus lange nicht nur äußerst konservativ, sondern geradezu reaktionär. Er fühlte sich pudelwohl in der Nähe der Aristokratie. Starke staatliche Leitautoritäten hielt er für mehr als notwendig. Quelle sämtlicher Übel und aller Malaisen der Welt, der Weltgeschichte und des Menschenlebens war für ihn die Freiheit der Presse – erst recht und vor allem, wenn jeder mediokre Schreiberling sich an der deutschen Sprache vergehen konnte.

1913 hielt er am Flottenstützpunkt Pola sogar einen Vortrag vor österreichischen Marineoffizieren. Besonders extravagant in diesem Zusammenhang war sein Text "Franz Ferdinand und die Talente" vom 10. Juli 1914 in der Fackel, ein Lobgesang auf den unpopulären, von sehr vielen abgelehnten Thronfolger, der in Sarajevo erschossen worden war.

Kraus erhob ihn – und da trug ihn mutmaßlich sein expliziter Wille, bloß nicht anderen zu folgen noch sich ihnen jemals anzuschließen, sondern immer radikaler "Widersprecher" zu sein – in einer erzwungenen haarsträubenden Apotheose zu einem Heros, der dem allgemeinen Menschenjammer "in der österreichischen Versuchsstation des Weltuntergangs" entgegentrat und angeblich als Einziger "das Maß eines Mannes" besessen habe.

An einer Stelle fasst Fischer knapp die Erkenntnisse der neueren Historiografie über Franz Ferdinand zusammen, die ein gänzlich anderes Bild von diesem zeichnet. Alles andere als ein stringenter strategischer Denker war er, sondern militaristisch, bellizistisch, den unfähigen und brutalen Generalstabschef von Hötzendorf stützend.

"Aber das ist", so Fischer, "für die Letzten Tage der Menschheit unerheblich." Tatsächlich? Wäre es nicht eine Überlegung wert, wieso Kraus den Thronfolger derart idealistisch überhöhte? Nur als Reaktion, weil ihn die Ungarn hassten, der prospektive Thronerbe Plänen eines Großserbien im Wege stand, er den Wienern nicht "gemütlich" genug war und es Kraus erboste, wie jämmerlich Franz Ferdinand beigesetzt wurde? Nach Kriegsende war für Kraus Kaiser Franz Joseph eine "Nichtpersönlichkeit", ein "Dämon der Mittelmäßigkeit", ein graues "Verhängnis, das sich durch die Zeiten frettet wie ein chronischer Katarrh".

Die vier Jahre des Krieges hatten bei Kraus eine Kehrtwende bewirkt, hin zur Sozialdemokratie und zum Pazifismus. Sein Pessimismus schlug sich in Die Letzten Tage der Menschheit nieder, jenem Stück, für das er heute noch weithin bekannt ist, in welchem er als großer Zerschmetterer auftrat und mit einem Hammer die anthropologischen Grundlagen und die intellektuelle Wurstigkeit der Spezies "homo sapiens austriacus" als "Hexensabbat" grotesk hyperrealistisch porträtierte. Wenige Jahre später enragierte sich Kraus wortgewaltig dann aber über die Sozialdemokratie. Die erschreckendste Volte des eigentlich unpolitischen Publizisten: seine Lobpreisung, ja Verehrung von Engelbert Dollfuß und die aggressive Parteinahme für den austrofaschistischen Ständestaat, wodurch er, in seinen letzten Lebensjahren stark verbittert und krank, seine bereits stark geschrumpfte Leserschaft massiv verprellte.

Es ist beklemmend zu konstatieren, dass ein Verlag auf seine Kernkompetenz, das Lektorat, hier so nachhaltig vergessen hat. Lektorieren bedeutet ja: ein Manuskript besser machen durch Komprimieren, Streichen, Akzentsetzungen. All das ist hier nicht geschehen. Es finden sich zahlreiche Wiederholungen. Ganze Kapitel könnten ersatzlos entfallen.

Dass Kraus unmusikalisch war, ist hinlänglich bekannt. Diesen Befund nicht in drei Sätzen abzuhandeln, sondern auf 20 Seiten mit ausufernden Zitaten – und dieses Buch wimmelt allerseits vor ellenlangen Zitaten – zu diskutieren, ist anmutig professoral.

Was bleibt

Angesichts der wortreichen, oft gewundenen Ausführungen Fischers ist andererseits kurios: Trotz des Umfangs gelingt ihm erzählerisch kein wirklich lebendiges Panorama der Kraus’schen Lebenswelt im Kaiserreich noch in den Zwanzigerjahren. Fischers Zitaten-Säulenheiliger ist Walter Benjamin. Immer, wenn es um eine "Fortschreibung" der Kulturkritik Kraus’ geht, wird ein längeres Zitat des Essayisten eingeschaltet. Vor allem an jenen Stellen wird Benjamin angeführt, wo eigentlich eine eigene Einschätzung am Platze wäre.

Nicht beantwortet wird die Frage, ja sie kommt gar nicht zur Sprache: Wieso überhaupt noch Karl Kraus lesen? Und was von ihm ist, im Gegensatz zur Zeitpolemik der Fackel oder den Dramen, nur noch literaturantiquarisch interessant? Auch wenn Jens Malte Fischer am Ende schreibt, diese Biografie sei nicht auf den Knien geschrieben worden – deutlich sieht man die Kniebeugen. Was meint er über Die Letzten Tage der Menschheit? "Umfangreich ist noch nicht monumental." (Alexander Kluy, 31.05.2020´)