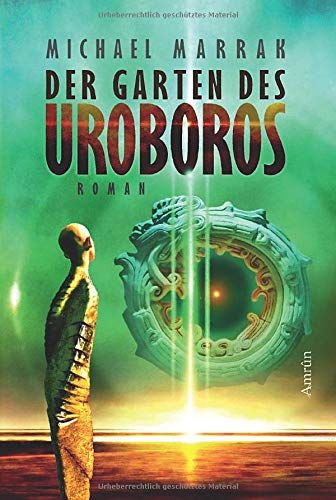

Nach seinem in jeder Beziehung fantastischen Roman "Der Kanon mechanischer Seelen" und der darauf aufbauenden Novelle "Die Reise zum Mittelpunkt der Zeit" ist der deutsche Autor Michael Marrak nun zu einem anderen literarischen Kosmos und einem anderen Protagonisten zurückgekehrt: nämlich dem Archäologen Hippolyt Krispin, den er einst im Roman "Morphogenesis" (2005) die Hölle(n) aufsuchen ließ. Nun bekommt er es mit nichts Geringerem als Ende und Neubeginn der Welt zu tun.

Getrennt marschieren, vereint rätseln

Herausgekommen ist dabei eine Mystery mit mächtig Esoterik-Einschlag, gegliedert in vier einzelne Erzählstränge, die übrigens bis zum Schluss weitestgehend getrennt verlaufen werden. Einen davon bestreitet besagter Hippolyt, der in Mexiko ein präkolumbisches Massengrab begutachtet und anschließend im Dialog mit den einheimischen Rarámuri dessen mythologischen Kontext zu ergründen versucht. Eine alte Bekannte Hippolyts, die Anthropologin Adriana Flores, bestreitet zusammen mit einigen Akademikerkollegen den zweiten Handlungsstrang. Den zusammenzufassen fällt mir nicht ganz so leicht, weil sich hier in der ganzen ersten Romanhälfte nichts Wesentliches tut. Der Klappentext verheißt die unheilvolle Entdeckung, dass am Himmel nach und nach die Sterne verschwinden – aber das wird erst nach vielen hundert Seiten spruchreif.

Derweil wird in Mali der junge Pangalé – ein Dogon – als Assistent eines geheimnisvollen Besuchers von außerhalb abkommandiert. Und im Jahr 1455 lernen wir den gleichermaßen jungen Chachapoya Chebál kennen, als er ein Initiationsritual absolvieren muss, das wie die Brachialvariante von "American Ninja Warrior" wirkt. (Wenn die Chachapoya ihre leistungsfähigsten Jünglinge für so etwas verheizt haben, ist ihr Verschwinden allerdings kein Rätsel mehr, sondern ein nüchterner Fall von natürlicher Auslese.) Sowohl Chebál als auch Pangalé werden im Anschluss auf eine spirituelle Reise – oder besser gesagt eine spirituelle Schnitzeljagd – gehen, die sie von einem geheimnisvollen Ort zum nächsten führt. Was mitunter schon etwas an die Struktur eines Videospiels erinnert: Hindernisse überwinden und zum Etappenziel vordringen, den dort verwahrten Gegenstand oder Hinweis bergen, und weiter geht's auf dem nächsten Level.

Jedes Ende ist ein neuer Anfang

Sowohl die vier Hauptstränge selbst als auch die Geschichten-in-Geschichten, die innerhalb davon erzählt werden, ergeben ein dichtes Gewebe mit wiederkehrenden Motiven. Nicht umsonst stößt Hippolyt hier – wieder einmal – auf das Symbol des Uroboros, also der Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Gespeist aus indigenen Mythen wie auch aus frühchristlichen theologischen Konzepten, geht es im Roman um ein zyklisches Weltbild, also um ein ständiges Vergehen und Neuerstehen des Universums in Abständen von Millionen oder gar nur tausenden Jahren. Mal ist pompös von der Apokatastasis panton (also der Wiederherstellung aller Dinge am Ende der Zeit) die Rede, mal nennt es Hippolyt schlicht Gottes Reset-Taste.

Zwangsläufig watet der Roman damit natürlich tief durch die Esoterik: "Folge dem Pfad der Kabiri, Aïnu des Sternträgers. Unser Licht wird dich leiten. Die Weisheit der Innoé erwartet dich aus den Händen deines Ána. Schließe den Kreis, auf dass wir eins werden und die Zeit des Annawála beginnt."

Nachbarn, die man sich nicht wünscht

Das Problem für jeden Autor, der sich solcher Themen annimmt, ist halt, dass er sich damit in schlechte Gesellschaft begibt. Wo der "Garten des Uroboros" blüht, da haben auch schon Erich von Däniken, die Doku-Reihe "Ancient Aliens" und all die anderen grenzwissenschaftlichen Größen ihre Claims abgesteckt. Sie alle basieren letztlich auf der Vorgangsweise, sich (prä-)historische Belege für ihre Theorien zusammenzusuchen, deren jeweiligen Kontext auszublenden, es mit der Datierung nicht allzu genau zu nehmen – und so auf vermeintliche Gemeinsamkeiten zu stoßen. Berühmtestes Beispiel: die Pyramiden in Ägypten und Mesoamerika, zwischen denen nicht nur ein Ozean, sondern auch Jahrtausende liegen, zu denen es jeweils weit weniger ausgefeilte Vorläuferkonstruktionen gab und die einander nicht einmal wirklich ähnlich sehen – aber trotzdem muss da doch ...

Natürlich hat ein Roman alle Freiheiten, die dokumentarischen Formaten nicht zustehen. Aber den Mief dieser Nachbarschaft wird er trotzdem nicht so leicht los. Zumal es Marrak seinerseits nicht immer so genau nimmt und er auch gezielt einige grenzwissenschaftliche Lieblinge aufgreift – wie etwa die Dogon und ihr angebliches Wissen um den Sirius-Begleitstern, was mittlerweile als widerlegt gilt. Ebenso wie die – zugegebenermaßen reizvolle – Idee, eine gemischte Flotte aus Karthagern und Kelten hätte das Amazonasgebiet besiedelt. Und Neandertaler gab es vor 12.000 Jahren auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Mit all solchen lästigen Fakten müsste man sich freilich nicht herumschlagen, wenn man gleich eine ganz eigene Welt entwirft, worin Marrak ja unbestritten ein Meister ist.

Im Vergleich

Obwohl "Der Garten des Uroboros" sprachlich wesentlich geradliniger gehalten ist als "Der Kanon mechanischer Seelen" und gänzlich auf dessen spektakuläres Feuerwerk an Wortneuschöpfungen verzichtet, ist Marrak immer noch ein ausgezeichneter Erzähler. Die Situationen, in die er seine Protagonisten schickt, werden für den Leser so anschaulich miterlebbar wie HDTV – ob es sich nun um eine Wanderung durch den Nebelwald der Anden oder um ein mexikanisches Besäufnis handelt. Dass diese Erzählung vor lauter Mäandern nur langsam vorankommt, ist auch noch nichts Neues: Erinnern wir uns daran, wie lange es gedauert hat, bis sich die Queste im "Kanon" endlich in Gang gesetzt hat! Man hat es bloß vor lauter Staunen über die bizarre Romanwelt kaum bemerkt. In beiden Romanen galt bzw. gilt: Der Weg ist das Ziel. Es war nur leider beim letzten Mal die Aussicht unterwegs erheblich besser.