Frank Walter wurde 1926 als Nachfahre von Sklaven und Sklavenhaltern auf Antigua geboren. Seinen Werken gab er keine Titel und Datierungen.

Die maritime Fährte wird man nicht mehr los. Drei bunte Kreise schweben über dem Meer, gleich in der Eingangshalle, wo man eine Begegnung mit einem Raubfisch nicht erwartet. Im Wasser schnappt ein Hai nach Luft. Oder sind es die Kreise, wonach es ihn giert? Wie schmeckt die Geometrie? Anders als die Körper, die sich seinem gewaltigen Maul nicht entziehen können?

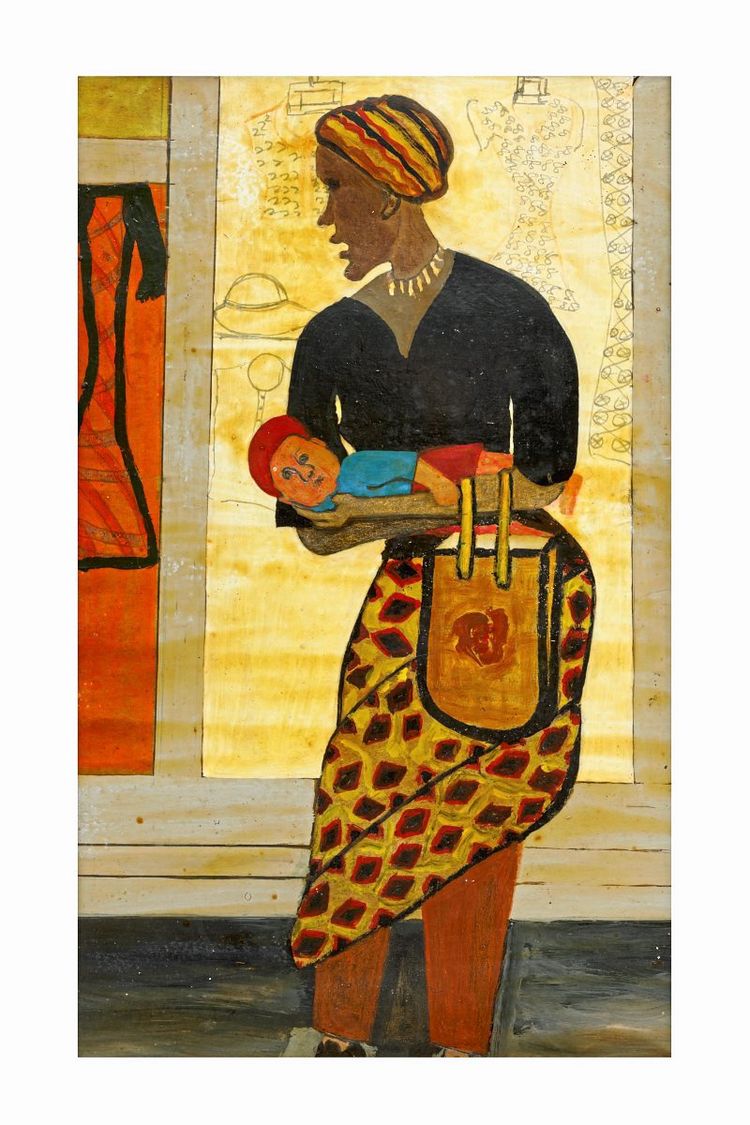

Gemalt hat diese rätselhafte Anomalie ein Nachfahre von Sklaven und Sklavenhaltern auf der karibischen Insel Antigua. Frank Walter, 1926 geboren, kannte den Wunsch, seiner Herkunft zu entkommen, nach den unerreichbaren Kreisen zu greifen, Planeten und Sterne, zu denen er motivisch immer wieder zurückkehrte.

Nicht ganz dunkel

Seine Mutter hatte ihre Wurzeln in Afrika. Sein Vater stammte von deutschen Auswanderern ab, die in der Karibik mit Zuckerhandel reich geworden waren. Einige Türen öffneten sich. Wenn auch nur, weil Walters Hautfarbe nicht ganz dunkel war. Er durfte eine gute Schule besuchen und als erster Schwarzer eine Plantage verwalten.

Um sein Wissen über Landwirtschaft zu vergrößern, wagte er sich nach Europa, wo er in England rassistische Übergriffe erlebte und in Deutschland in einem Bergwerk schuftete. 1961 kehrte er zurück, schnitzte auf Dominica erst indigen inspirierte Holzskulpturen, um es dann auf Antigua mit einem Fotostudio zu versuchen. Mit der Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht wuchsen seine Ambitionen. Er traute sich ein Dasein als Politiker zu. Es wurde nichts daraus.

Überlebenskünstler

Die Überlebensstrategien wechselten so lange, bis Walter, zurückgezogen in einer abgelegenen Hütte, seine Erfüllung im Malen fand. Unter Verzicht auf Titel und Jahresangaben, ganz so, als sei die Sonne der einzige Adressat eines Aufbäumens gegen die Erwartungen und nicht etwa der westliche Kunstbetrieb, der von dem Autodidakten jahrzehntelang keine Notiz nahm.

Auffällig klein sind die Formate auf den weißen Stellwänden. Pappkartons, Holzplatten oder Linoleum dienen als Unterlage. Die Ölfarbe ist leichthändig aufgetragen, die Formen sind abstrakt oder impressionistisch, wenn sich nicht gerade in der Landschaft eine Palme oder Früchte figurativ zu erkennen geben. Sich selbst porträtiert Walter in Rückenansicht à la Caspar David Friedrich oder als einsamen weißen Mann, der aufs Meer hinausschaut, befreit vom kolonialen Stigma der Dunkelhäutigkeit.

Ohne Wandtexte

Elf Jahre nach seinem Tod wird dieses identitätszerrissene Werk nun zum ersten Mal institutionell gewürdigt, im Frankfurter Museum für Moderne Kunst, wo man ganz ohne Wandtexte auskommt. Die Kleinformate sollen für sich stehen, verteilt über das ganze Haus, das keinen Zweifel daran lässt, dass diesem Künstler der Stunde die Großzügigkeit von rund 400 ausgestellten Werken gebührt. Natürlich schwebt die nomadische Biografie über nationale Grenzen und kunsthistorische Stile hinweg stets über dem Statement, das MMK-Direktorin Susanne Pfeffer in Zeiten postkolonialer Debatten und der Neubestimmung musealer Aufgaben abgeben möchte.

Späte Anerkennung

Während andere stürzen, wird hier ein ethnisch schwer einzuordnender Künstler auf den Sockel gehoben, der erst 2017 auf der Biennale in Venedig den Nationalpavillon von Antigua und Barbuda vertreten durfte. Dass Pfeffer dieser gewagte Schachzug bestens gelingt, liegt nicht zuletzt daran, dass sie sich nicht damit begnügt, den selektiven Blick der Museen mit einer One-Man-Show zu erweitern.

Sie konfrontiert Walter mit zeitgenössischen Positionen. Ihnen fällt die Aufgabe zu, Walters lebenslanges Unbehagen vielstimmig aufzuladen und eine Kontinuität in die von Kulturkämpfen erschütterte Gegenwart herzustellen. Etwa mit dem zerbrochenen Spiegel von Kader Attia, der die Scherben mit Metallklammern zusammenhält, mit der Folge, dass der Anblick des reparierten Selbst in tausend Stücke zerfällt.

Oder mit der Stimme von Isaac Julien. Der Brite hat einen faszinierenden Dokumentarfilm über den algerischen Theoretiker und Befreiungskämpfer Frantz Fanon gedreht. In Schwarze Haut, weiße Masken schrieb dieser 1952: "Wenn Leute mich mögen, mögen sie mich trotz meiner Farbe. Wenn sie mich nicht mögen, weisen sie darauf hin, dass es nicht an meiner Farbe liegt. In jedem Fall bin ich an den Höllenkreis gebunden." (Alexandra Wach, 21.7.2020)