Der Keller, er ist so etwas wie der Fokuspunkt des noch jungen Intensivwahlkampfs in den USA. Dort nämlich befinden sich aktuell die Umfragewerte von Präsident Donald Trump – und aus einem solchen führt sein Konkurrent Joe Biden, der nächste Woche am Parteitag der Demokraten offiziell als Kandidat bestätigt werden soll, Corona-bedingt seinen Wahlkampf. Bidens Umfragehöhenflug auch ohne direktem Kontakt mit dem Wahlvolk ist nur eines der etlichen Paradoxa in diesem Duell der älteren Herren.

Angesichts der vielen Unwägbarkeiten, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, ist inzwischen sogar ungewiss, ob am Abend des 3. November ein klarer Wahlsieger feststehen wird. Trump, so fürchten seine Gegnerinnen und Gegner, könnte das Chaos nutzen, um auch im Fall einer Niederlage im Amt zu bleiben. Und so durchforsten sie fieberhaft die US-Verfassung nach Schlupflöchern, die der Präsident zum rechtskonformen Putsch nützen könnte – und versuchen, diese rechtzeitig im Vorfeld zu schließen.

Zunächst aber ist in den kommenden Tagen Pomp angesagt, zumindest so viel, wie es die aktuellen Umstände gestatten: Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner halten ihre Parteitage ab – Erstere ab Montag in Milwaukee, Wisconsin, die Republikaner eine Woche später in Charlotte, North Carolina. Wo in normalen Zeiten tausende jubelnde Anhängerscharen live den Worten der Parteigranden lauschen, ehe sie nach den Reden der Spitzenkandidatin oder des Spitzenkandidaten im dichten Luftballonregen versinken, ist dieses Mal kreative TV-Regie gefragt.

Reuige Republikaner

Die Demokraten warten mit ihrer Topbelegschaft auf. Aber nicht nur: Gerüchten zufolge sollen bei ihrem Parteitag gleich mehrere prominente Republikaner auftreten, die sich öffentlich von Trump abwenden – für diesen wäre das eine veritable Ohrfeige. Per TV-Schaltungen statt vor Live-Publikum sollen diesmal die Vorzüge der Kandidaten vermittelt werden. Ähnlich läuft es später bei den Republikanern ab.

Unklar ist, wie die traditionellen Reden der Kandidaten genau ablaufen sollen. Halten müssen Trump und Biden diese nicht nur wegen der Werbewirkung, sondern auch aus formellen Gründen, damit sie als Sieger der Vorwahlen ihre Nominierung offiziell annehmen können.

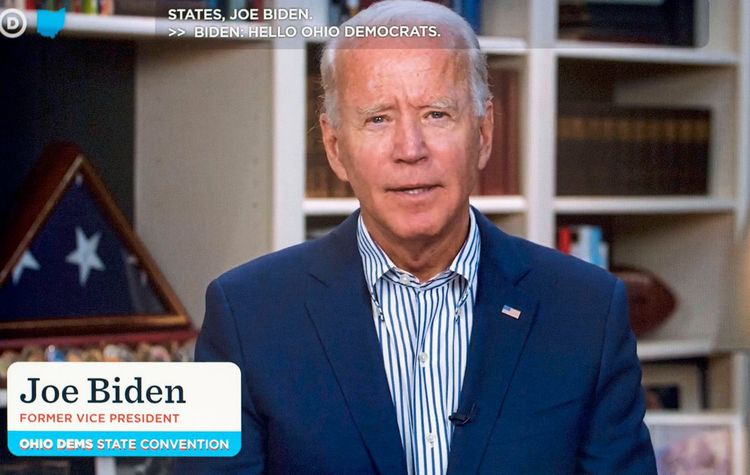

Joe Biden jedenfalls, so viel wurde im Vorfeld bekannt, wird nicht persönlich zum Parteitag nach Milwaukee reisen. Dass er seine Nominierung im heimischen Keller annehmen wird, gilt aber auch als unwahrscheinlich – vermutet wird eine Ansprache in seiner Heimatstadt Wilmington, Delaware.

Gegenspieler Donald Trump möchte, nicht ganz unerwartet, nicht gänzlich auf den Bombast üblicher Conventions verzichten. Er wolle seine Nominierungsrede direkt auf dem Rasen des Weißen Hauses zelebrieren, sagte der Präsident jüngst. Das allerdings ist ob der Vermischung von Amt und Wahlkampf verpönt. Vertraute schränkten daher später ein, er könne seinen Auftritt eventuell im Washingtoner Trump-Hotel abhalten.

Sinkende Zustimmung

Ein Parteitag ohne jubelnde Massen: Das ist nicht, was sich der amtierende Staatschef vorgestellt hatte. Eigentlich wollte sich der 74-Jährige erneut als starker Mann darstellen, der sich trotz Corona zu den Menschen traut und nicht, so wie sein 77-jähriger Konkurrent, im Keller verschanzt und sich allenfalls mit Mundschutz aus dem Haus wagt.

Der Plan ging nicht auf, zu offensichtlich ist Trumps Versagen als Krisenmanager: Er liegt in einem Mittel der Umfragen auf der Meinungsforschungs- und Analyseplattform fivethirtyeight.com mehr als acht Prozentpunkte zurück. Auch in allen wichtigen Swing-States weist Biden teils beträchtliche Vorsprünge auf. Dabei beschränkte sich dessen Strategie die längste Zeit darauf, möglichst in Deckung zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass sich Trump selbst demontieren würde. Das Kalkül, das parteiintern durchaus für Nervosität sorgte, scheint aufzugehen.

In die Offensive ging Biden erst Mitte Juli. Dabei skizzierte er Vorstellungen, mit denen er auch dem ihm nicht eben wohlgesinnten linken Flügel der Demokraten entgegenkommt. Sein Programm beinhaltet unter anderem Billioneninvestitionen in saubere Energie und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, die Rücknahme der Trump’schen Steuererleichterungen für Reiche und die Anhebung der Körperschaftssteuer.

Linke Hoffnung

Im Rahmen des Corona-Wiederaufbaus kündigte er außerdem "Buy American" als eine seiner Prioritäten an. Nicht zufällig bediente er sich dabei aus Trumps Wortbaukasten. Biden zielt darauf ab, wankelmütige Trump-Wählerinnen und -Wähler, vor allem aber so viele Leute aus den eigenen Reihen wie möglich anzusprechen – im Gegensatz zu Hillary Clinton, die den linken Flügel weitgehend ignoriert hatte.

Dennoch sind im Lager der Demokraten nicht alle zufrieden: Schon wieder steht ein alter weißer Mann an der Spitze, nachdem bei den Vorwahlen mit sechs Frauen, zwei Schwarzen, einem Latino und einem asiatischstämmigen sowie einem homosexuellen Anwärter das diverseste Feld an Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl gestanden hatte. Sie alle mussten sich am Ende geschlagen geben.

Kritik an Kamala

Die "Black Lives Matter"-Proteste nach der Tötung des Schwarzen George Floyd durch weiße Polizisten haben der Forderung nach mehr Diversität neue Triebkraft verliehen. Joe Bidens Schachzug, mit Kamala Harris eine schwarze Frau zur seiner Vizepräsidentschaftskandidatin zu machen, die ihm in den TV-Debatten während der Vorwahlen durchaus Paroli geboten hatte, besänftigt nicht alle: Harris ist nicht unumstritten, da sie sich einst als Chefin des kalifornischen Justizressorts für Härte gegen Kriminalität eingesetzt hatte. Betroffen von den Folgen waren vor allem schwarze Menschen.

Einen weiteren Angriffspunkt bietet Joe Bidens Alter. Mit 78 Jahren wäre er der älteste US-Präsident aller Zeiten. Schon bei den TV-Debatten im Vorwahlkampf sorgte er mit teils erratischen Statements für Irritation – so verwechselte er auf offener Bühne seine Ehefrau mit seiner Schwester. Dass er aktuell kaum einen Fuß aus seinem zur Sendezentrale umfunktionierten Keller setzt, bezeichneten Mitarbeiter seiner Kampagne Medien gegenüber als Vorteil. Der direkte Umgang mit Menschen, eigentlich eine Stärke Bidens, falle zwar weg – die strikt durchgetakteten Auftritte ließen aber immerhin kaum Raum für Aussetzer und Pannen.

Strategieänderung

Den Umfragen nach wäre ein politisches Wunder oder eine Strategieänderung Donald Trumps nötig, um einen Sieg Bidens noch zu verhindern. Trump befeuert deshalb nun verstärkt die Ängste der Wählerschaft. Und es mehren sich die Anzeichen, dass er einen regulären Ablauf der Wahl verunmöglichen oder deren Resultat in Zweifel ziehen will. Seit Monaten tweetet der Präsident Warnungen vor der angeblich betrugsanfälligen Briefwahl, die angesichts von Corona diesmal viel mehr Menschen als sonst nutzen dürften. Dass er eine Niederlage anerkennen würde, wollte er in einem TV-Interview explizit nicht versprechen. Jüngst brachte er sogar eine Verschiebung des Votums ins Spiel.

Der Wahltermin wurde allerdings 1845 vom Kongress auf "den ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November" festgelegt und kann auch nur vom Kongress geändert werden – dort zeichnet sich keine Zustimmung dafür ab. Bliebe Trump noch, die Wahl durch Ausgangssperren oder den Einsatz von Bundespolizeieinheiten verhindern. Doch das würde ihm wenig bringen.

Mit der Verfassung gegen die Demokratie

Denn laut dem 20. Verfassungszusatz endet die Amtszeit des Kongresses am 3. Jänner, jene des Präsidenten und Vizepräsidenten am 20. Jänner 2021. Ohne Votum verlängert sie sich nicht automatisch, sondern es tritt ein Gesetz aus 1947 in Kraft, das das Prozedere bei Ausfall eines Präsidenten regelt. Demnach folgt auf Trump und Vizepräsident Mike Pence die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Ohne Wahl wäre aber auch sie nicht im Amt, der Kongress beendet seine Arbeit ja schon am 3. Jänner.

Neu besetzt werden kann das Repräsentantenhaus notfalls durch die Gouverneure der Bundesstaaten, was dort aktuell aber zu einer Mehrheit der Demokraten und einem Speaker aus ihren Reihen führen würde. Eine solche Neubesetzung könnten Trump und Co gerichtlich zu verhindern versuchen, ein funktionierendes Repräsentantenhaus gäbe es dann nicht. Damit käme die nächste Person ins Spiel: der "President pro tempore" des Senats, der dienstälteste Senator der Mehrheitspartei. Dort wird im November nur ein Drittel der Sitze neu gewählt, und zwar mehr republikanische als demokratische. Daher würden bei einem Ausfall der Wahl die Demokraten plötzlich die Mehrheit stellen. US-Präsident wäre demnach Patrick Leahy, ein 80-jähriger demokratischer Senator aus Vermont.

Trump, so meinen seine Gegner, gehe es daher gar nicht um eine Verschiebung der Wahl. Er leiste eher Vorarbeit, ihre Rechtmäßigkeit schon jetzt infrage zu stellen – wenn etwa Probleme bei der Stimmauszählung entstehen oder Resultate nicht eindeutig sind. Dafür hat er einen Hebel gefunden: die staatliche Post, das US Postal Service. Dieses hat auf Geheiß des Präsidenten seit Mitte Juni einen neuen Chef, Louis DeJoy. Und DeJoy hat bereits mehrere Änderungen angekündigt, die das Ziel haben, dem hochverschuldeten Staatsunternehmen Kosten zu sparen – aber auch dazu führen, dass die Zustellung langsamer abläuft. Dazu zählen das Verbot von Überstunden, aber auch der Abbau von Sortiermaschinen, laut Berichten des öffentlichen Radiosenders NPR etwa im Bundesstaat Iowa.

Es wird schmutzig

Für die Briefwahl, die ohnehin eine massive Belastung des Systems bedeutet, heißt das wenig Gutes: Stimmen könnten später oder gar nicht ankommen, Rechtsstreitigkeiten über ihre Gültigkeit wären die Folge. Weil das Anfordern von Wahlkarten in den USA inzwischen ebenso politisch aufgeladen ist wie das Tragen von Masken, zeichnet sich schon jetzt ab, wer bei welcher Art des Wählens im Vorteil sein könnte. Bleibt das Resultat der Briefwahlen offen, während jenes der physisch abgegebenen Stimmen bereits feststeht, würde erfolgreich Verwirrung gestiftet. Trump hätte es leichter, die Wahl nicht anzuerkennen. Diesen Plan buchstabierte er am Donnerstag in einem Interview mit Fox News auch nahezu aus.

Helfen könnte ihm dabei der zwölfte Verfassungszusatz: Bei Streit über den Sieg in einem oder mehreren Bundesstaaten könnten sich deren Gouverneure oder Innenminister weigern, offiziell einen Gewinner zu bestätigen. Wenn aber beim Treffen des Wahlmännergremiums "am Montag nach dem zweiten Dezembermittwoch" (dem 14. Dezember 2020) kein Kandidat mehr als die Hälfte der Wahlmännerstimmen (also 270) erhält, dann entscheidet das Repräsentantenhaus über die Präsidentschaft – und dies nicht anhand der Mehrheit aller Stimmen, sondern nach dem Prinzip: ein Bundesstaat, eine Stimme. Das würde eine republikanische Mehrheit ergeben. Sollten die Abgeordneten dieses Spiel mitmachen, dann wäre Trump ohne Sieg wiedergewählt.

Zwar könnte sich die Opposition dagegen wehren – doch die Demokratie in den USA wäre ausgehebelt. Allein dass darüber ernsthaft diskutiert wird, verdeutlicht den Ernst der Lage. Es steht ein langer Wahlkampf bevor – und wohl ein sehr schmutziger. Manuel Escher, Anna Giulia Fink, Noura Maan, 15.8.2020)