Mit dem, was wir heute wissen, kann man sich ausmalen, worunter Maya Lasker-Wallfisch große Teile ihres Lebens über litt. Sie ist die Tochter der aus Breslau stammenden Anita Lasker-Wallfisch, der "Cellistin von Auschwitz", die als Zeitzeugin die Erinnerung an den Holocaust wachhält.

Nicht nur wissen die meisten, welches Leid mit dem Namen Lasker-Wallfisch verbunden ist – auch die Tatsache, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden können, ist mittlerweile bekannt.

Maya Lasker-Wallfisch allerdings, geboren 1958 in London, wo ihre Mutter sich nach der Befreiung aus Bergen-Belsen niederließ, den Pianisten Peter Wallfisch heiratete und als Mitbegründerin des English Chamber Orchestra zu einiger Bekanntheit gelangte, weiß von all diesen Dingen lange nichts.

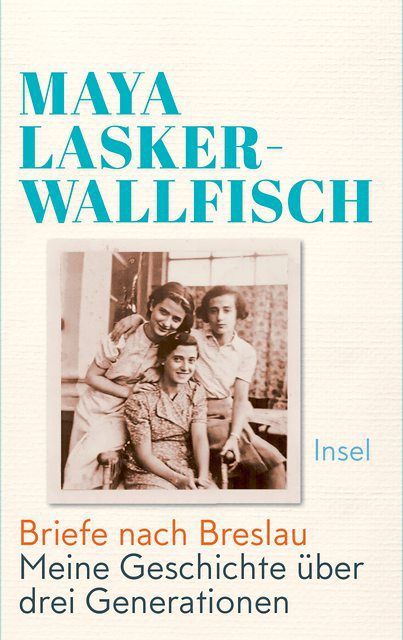

Wie sehr sie darunter litt, unter anderem davon handelt Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen. Es ist ein autobiografisches Buch, aber es ist mehr als nur eine Autobiografie. Denn Lasker-Wallfisch erzählt nicht nur die Geschichte ihrer Familie, sondern auch die des Holocaust und wie er bis heute die Schicksale von Überlebenden und Nachkommen prägt.

Ihr erstes Wort, so Maya Lasker-Wallfisch, sei "mehr" gewesen. Von klein auf hat sie das Gefühl, sie bekomme "von allem zu wenig". Zu wenig Liebe, zu wenig Zuwendung, zu wenig Geborgenheit. Ihre Mutter liebt sie, das weiß sie. Aber sie kann nicht verstehen, wieso sie das nicht wie andere Mütter zeigen kann.

Unerklärliche Gefühle

Materiell werden Maya und ihr Bruder Raphael mit allem versorgt – nicht aber emotional. Anita Lasker-Wallfisch hat Unvorstellbares erlebt, in ihrer Welt ist ihr Verhalten logisch und richtig. Gefühle konnten in den Lagern lebensgefährlich sein. Sie will ihre Kinder vor dem Erlebten schützen, sie kümmert sich gut um sie.

Für Raphael scheint das genug zu sein. Maya aber findet sich nicht zurecht im Leben, hat Gefühle, die sie sich nicht erklären kann. Denn was ihrer Mutter geschehen ist, wieso es keine Großeltern gibt, darüber wird nicht gesprochen. Als Teenager findet sie Bilder von aufgetürmten Leichen, das Schweigen hält an.

1988 erhalten die Geschwister zu Weihnachten ein Manuskript: Meine Geschichte, verfasst von ihrer Mutter. Zu dieser Zeit nimmt Maya Drogen. Erst nach Jahren voller Drogenexzesse, Gewalt und Kriminalität stabilisiert sich ihr Leben, sie arbeitet in der Suchthilfe, eröffnet eine Praxis als Psychotherapeutin.

Ursprung des Traumas

Erlösung aber findet sie erst, als sie den Zugang zu ihrer Geschichte findet – und damit zum Ursprung ihres Traumas. Sie beginnt, mit ihren Großeltern zu kommunizieren, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden und die sie nie kennengelernt hat. Diese Briefe, in denen sie das Leben der Großeltern imaginiert, ihnen erzählt, wie es ihren Töchtern und Enkelkindern ergangen ist, sind im Buch abgedruckt und geben ihm den Titel.

Sie zählen zu den schmerzhaftesten Passagen, geben sie doch detaillierte Einblicke in den Horror der Lager. Aber zugleich sind es hoffnungsfrohe Briefe, die vom Zusammenhalt, der Verbundenheit und Liebe in dieser Familie erzählen, von der Kraft, die Traumata zu überwinden.

2013, bei einer Tagung, hört Lasker-Wallfisch erstmals von Epigenetik und transgenerationalem Trauma. Sie beginnt zu verstehen, wie es möglich ist, "dass einem Menschen – ohne jeden Kontext, ohne jegliche körperliche Präsenz, ohne dass ihm die eigene Hintergrundgeschichte je erzählt wurde – sowohl leibhaftige Erfahrungen als auch Vorgänge des Unterbewusstseins anderer Menschen in Fleisch und Blut übergehen".

Briefe nach Breslau ist kein wehmütiges Buch. Es ist ein zuversichtliches. Es zeigt, wie das vergangen geglaubte Grauen in Köpfen und Körpern vieler Menschen lebendig ist (und zwar, das ist Lasker-Wallfisch wichtig zu betonen, nicht nur in den Kindern der Opfer, sondern, gemischt mit Schuld und Scham, auch in jenen der Täter) – aber vor allem, dass es überwunden werden kann. (Andrea Heinz, 22.8.2020)