Manche Genesene berichten von übertriebener Vorsicht ihres Umfelds, andere von regelrechter Aggression.

"Eine Verkäuferin hat mich aufs Wüsteste beschimpft", erinnert sich Frau F. aus Tirol (siehe Protokolle unten). Sie hatte in einem Obstgeschäft einer Freundin von ihrer im März überstandenen Corona-Erkrankung erzählt. Die Verkäuferin hatte die Unterhaltung mitangehört und tickte aus Angst vor einer Ansteckung aus. Bloß: Die Erkrankung lag zu diesem Zeitpunkt fünf Monate zurück, Frau F. war gesund und schon lange nicht mehr ansteckend. Sie versuchte das auch ihrem Gegenüber klarzumachen. Vergeblich.

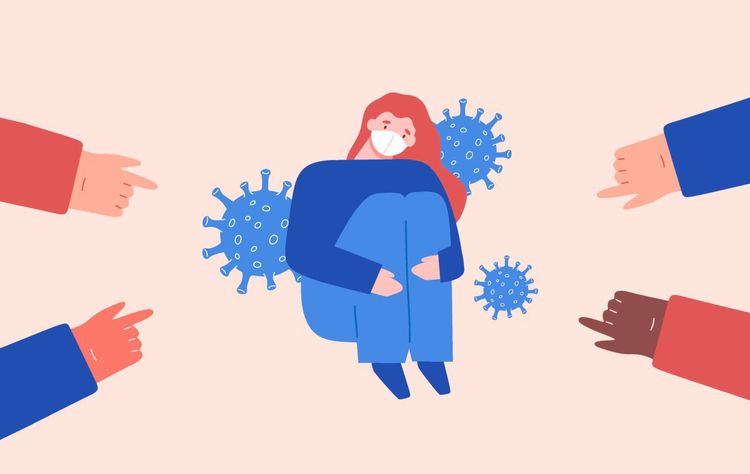

Menschen, die Corona überstanden haben, bemerken mitunter im Job, in der Familie und im Freundeskreis, dass das Umfeld weiter auf Abstand geht. Das Phänomen und die Auswirkung auf die Betroffenen wird "Corona-Shaming" genannt. Es kann sogar Familienmitglieder von Erkrankten oder Mitarbeiterinnen von Pflegeeinrichtungen treffen. Was steckt dahinter?

Aus den Augen, aus dem Sinn

Eine Stigmatisierung ist bei unbekannten und sich scheinbar unkontrolliert ausbreitenden Infektionskrankheiten nichts Neues. Von Studien zu HIV oder Sars weiß man, dass das ein Problem ist, weil Erkrankte aus Scham spät Hilfe suchen und das Virus in der Zwischenzeit weiter verbreiten. Die Ausgrenzung wirkt sich nachhaltig auf die psychische und körperliche Gesundheit aus.

"Es geht darum, dass man mit der Krankheit und den von ihr ausgehenden Gefahren nichts zu tun haben will", erklärt die Gesundheitspsychologin Dunja Radler. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das kennt Radler auch von Krebskranken, die nach ihrer Diagnose gemieden werden, weil "die Erkrankung Mitmenschen mit ihren eigenen Ängsten konfrontiert".

Der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff von der Universität Münster erklärt diese Reaktion angesichts einer Pandemie so: Im Alltagsgeschehen läuft im Hintergrund ständig und ohne bewusste mentale Ressourcen ein Programm, das auf mögliche Bedrohungen anspricht. Gewisse Signale werden davon in Windeseile erkannt. Ein Beispiel: Ein Arbeitskollege erzählt, dass seine Mutter an Covid-19 erkrankt ist – und sitzt in der Kantine plötzlich alleine am Tisch.

"Eine solche Reaktion ist Teil der normalen menschlichen Informationsverarbeitung", erklärt Echterhoff. Entschuldigung für Diskriminierung ist das aber nicht, denn: "Solche Reaktionen sind kontrollierbar." Die meisten Menschen können kritisch darüber reflektieren, wie gefährlich eine Situation ist, und ihr Verhalten anpassen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich vielleicht heraus, dass der Arbeitskollege seine Mutter seit Wochen nicht gesehen hat, sich also unmöglich angesteckt haben kann.

Reaktion verschwindet wieder

Auch Arnd Florack, Sozialpsychologe an der Universität Wien, spricht von Verhaltensimpulsen: "Hinweise auf Infektionen oder Auslöser von Erkrankungen lösen automatische Vermeidungsreaktionen aus."

Ähnlich reagiere man auf verdorbene Lebensmittel, unhygienische Zustände oder eine offene Wunde – und zwar unter Umständen auch noch, wenn das Gegenüber wieder gesund ist: Gibt es in der Situation noch einen Hinweis auf die Erkrankung oder erinnert man sich daran, dann wird der Vermeidungsimpuls wieder aktiviert, "vielleicht etwas abgeschwächt". Die gute Nachricht: Diese Reaktion verschwindet mit der Zeit. "Außerdem besitzen Menschen glücklicherweise die Fähigkeit, sich über Impulse hinwegzusetzen."

Berichte über Corona-Partys

Beim Corona-Virus fällt auf: Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln haben die Menschen sofort parat. Das Wissen hat aber eine Kehrseite: Eine Erkrankung könnte dieser Logik zufolge auch als selbstverschuldet betrachtet werden. Jeder kennt die Medienberichte über Corona-Partys, bei denen sich Menschen achtlos verhalten haben. Dass es viel harmlosere Möglichkeiten gibt, sich anzustecken, wird ausgeblendet.

"Wenn eine Krankheit uns durch bloßen Zufall erwischt, erscheint uns das Geschehen in unserer Lebenswelt weniger vorhersehbar", erklärt Psychologe Echterhoff. "Wenn ich mir aber einrede, dass eine Person, die sich mit Corona infiziert hat, sich inkompetent oder nachlässig verhalten hat, bringt das wieder Klarheit in mein Weltbild." Eine Schuldzuschreibung gibt es eher, wenn man den Erkrankten nicht kennt. Bei Familienmitgliedern neigt man eher zu Mitleid.

Selffulfilling Prophecy

Das könnte uns nach Ende der Pandemie erhalten bleiben: "Die Gesellschaft hat im Vergleich zu früher viel über Infektionskrankheiten gelernt", so Echterhoff. Daher werde man sich vielleicht künftig die Frage anhören müssen, ob man genug aufgepasst hat, wenn man die Grippe bekommt. Das sei eine "Kehrseite des gesellschaftlichen Lernprozesses".

Eine mögliche Erklärung für das "Corona-Shaming" gibt es noch: Dahinter könnte auch eine "Selffulfilling Prophecy" stecken. Genesene kehren mitunter nicht mit der gewohnten Routine in ihren Alltag zurück. Ihre Unsicherheit und Vorsicht wird von ihrem Umfeld gespiegelt und von Genesenen als "Corona-Shaming" interpretiert. Dagegen hilft offene Kommunikation. "Am besten ist, das Gegenüber gar nicht grübeln zu lassen", rät Echterhoff.

Gut ist, von sich aus anzusprechen, wann und wie man vermutlich erkrankt ist. Man kann es aber auch mit medizinischem Wissen probieren und erklären, dass der Körper durch die Erkrankung Antikörper gebildet hat und man sich wahrscheinlich nicht noch einmal anstecken wird. Das hat auch die eingangs erwähnte Frau F. im Obstgeschäft in Tirol probiert. Gebracht hat es nichts. Doch einen Versuch ist es allemal wert. (Franziska Zoidl, 3.10.2020)