Zwanzig Minuten. Zwanzig Minuten lag Breonna Taylor von sechs Polizeikugeln getroffen auf dem Boden ihrer Wohnung in Louisville, Kentucky, bevor sie medizinische Versorgung erhielt. Als diese eintraf, war sie längst tot. Drei weiße Polizisten waren zuvor in die Wohnung gestürmt, in der die schwarze Notfallsanitäterin zusammen mit ihrem Freund Kenneth Walker lebte. Laut Polizei und einem Zeugen hätten sie sich zuvor als Polizisten zu erkennen gegeben. Mehrere Nachbarn und Breonna Taylors Freund widersprechen dieser Darstellung: Walker sagte, er habe nur lautes Klopfen gehört und Angst bekommen. Er hielt die Eindringlinge für Einbrecher und schoss einmal mit seiner Waffe, die legal in seinem Besitz war, und verletzte einen Beamten am Bein.

Insgesamt 32 Schüsse feuerten die Polizisten daraufhin ab, viele davon wahllos. Sechs trafen Breonna Taylor, einer davon tödlich. Daniel Cameron, Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Kentucky, bezeichnete die Reaktion der Beamten am Mittwoch als "gerechtfertigt".

Nach dem Einsatz stellte sich heraus, dass es sich um eine Verwechslung gehandelt hatte. Die Beamten hatten einen Durchsuchungsbefehl, doch die Person, die sie verhaften wollten, befand sich bereits in Polizeigewahrsam.

Fahrlässige Gefährdung der Nachbarn

Nun entschied eine Grand Jury im US-Staat Kentucky, dass einer der drei Beamten angeklagt wird – allerdings nicht wegen der tödlichen Schüsse auf Breonna Taylor. Dem inzwischen entlassenen Beamten Brett Hankison wird "fahrlässige Gefährdung des Lebens anderer" zur Last gelegt, weil seine Schüsse in eine Nachbarwohnung eingedrungen waren, in der sich drei unbeteiligte Menschen aufhielten. Taylor gilt hingegen in diesem Fall nicht als unbeteiligt. Gegen die beiden anderen Polizisten, deren Kugeln die Unbewaffnete getroffen hatten, wurden keine strafrechtlichen Vorwürfe erhoben.

Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump, der die Familie Taylor vertritt, sprach auf Twitter von einer "empörenden und beleidigenden" Justizentscheidung. Zuvor war eine Anklage wegen Mordes oder zumindest Totschlags gefordert worden.

In der Stadt Louisville, wo Taylor im März getötet worden war, gingen tausende Demonstranten auf die Straße. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Nach Angaben des Polizeichefs in Louisville wurden zwei Beamte angeschossen und verletzt. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Auch zahlreiche weitere Festnahmen sind auf Fernsehbildern zu sehen. Nicht nur in Louisville, sondern auch in New York, Washington, Atlanta und Chicago.

Greg Fischer, demokratischer Bürgermeister der Stadt, ließ schon am Dienstag den Ausnahmezustand verhängen sowie für Mittwochnacht eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr (Ortszeit), weil er Proteste und Ausschreitungen befürchtete. Seit über 100 Tagen wird in der Stadt bereits täglich gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt demonstriert.

Reformen angekündigt

Vergangene Woche einigte sich Taylors Familie mit der Stadt Louisville auf eine Entschädigungszahlung von zwölf Millionen Dollar (10,22 Millionen Euro). Polizeireformen sollen künftig dafür sorgen, dass "tödliche Verwechslungen" wie in ihrem Fall verhindert werden: Nachdem sogenannte "no-knock-warrants", die der Polizei erlaubten, ohne Vorwarnung gewaltsam Wohnungen zu stürmen, bereits im Mai untersagt wurden, sollen nun auch Durchsuchungsbefehle strenger überprüft werden. Zudem kündigte Bürgermeister Fischer einen verstärkten Einsatz von Sanitätern und Sozialarbeitern bei Polizeirazzien an. Künftig soll auch jeder Gewalteinsatz von Polizisten genau verfolgt und gegebenenfalls von einer neu geschaffenen Kontrollbehörde untersucht werden.

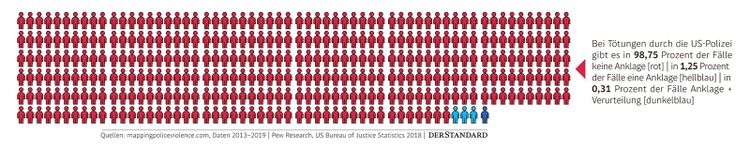

Trotz dieser Reformen werden die Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung durch die jüngste Gerichtsentscheidung in Kentucky wohl wieder an Fahrt aufnehmen. Denn sie reiht sich in ein Muster der Ungerechtigkeit ein: Fast 99 Prozent der US-Polizisten, die zwischen 2013 und 2019 jemanden im Einsatz getötet haben, wurden nicht angeklagt.

Sarg von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court

Überschattet werden die Demonstrationen in den kommenden Wochen aber wohl von der Debatte um den Supreme Court. Nach dem Tod der liberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg kam ihr in eine amerikanische Flagge gehüllter Sarg am Mittwoch am Supreme Court an, wo der Leichnam der verstorbenen Juristin zwei Tage lang aufgebahrt werden soll. Das Weiße Haus teilte mit, dass US-Präsident Donald Trump Ginsburg am Donnerstag im Obersten Gericht "seinen Respekt zollen" wolle. Am Freitag soll der Leichnam im US-Kapitol gegenüber vom Supreme Court aufgebahrt werden. Und am Samstag will Trump bekanntermaßen seine Kandidatin für die Nachfolge vorschlagen.

Die Debatte rund um ihre Nachbesetzung zeigt einmal mehr: Dafür, dass die USA als Vorbild vieler moderner Demokratien gelten, ist die Macht dort sehr ungleich verteilt. Der Präsident hat mehr Befugnisse als Staats- und Regierungschefs anderswo, am Supreme Court amtieren die vom Präsidenten nominierten Richterinnen und Richter sogar aufs Lebenszeit. Kein Wunder, dass unter Liberalen Panik ausbricht, wenn als mögliche neue Richterin die erst 38-jährige Konservative Allison Jones ins Spiel gebracht wird. Wenn sie so lange durchhält wie die am Wochenende verstorbene Ruth Bader Ginsburg, dann hätte sie noch rund 50 Jahre vor sich, in denen sie mit acht anderen die letztinstanzlichen Urteile am Supreme Court fällt. Die derzeit als Favoritin gehandelte Hardlinerin Amy Coney Barrett ist 48.

Trump will friedliche Machtübergabe nicht garantieren

Die Abtreibungsgegnerin Barrett war schon bei der vergangenen Supreme-Court-Vakanz im Gespräch und hat deshalb die strenge Sicherheitsüberprüfung bereits hinter sich, was den Prozess beschleunigen würde. Und Trump geht es um Schnelligkeit: Er kündigte am Mittwoch in einer Pressekonferenz im Weißen Haus ganz offen an, dass er sich auch mit juristischen Mitteln gegen eine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl am 3. November wehren wolle. Auf die Frage eines Reporters, ob er bei "Sieg, Niederlage oder Unentschieden" bei der Wahl "hier und heute" eine friedliche Übergabe zusichere, sagte er: "Wir müssen abwarten, was passiert."

Trump warnte mit Blick auf die Zunahme der Abstimmung per Briefwahl erneut vor Betrug, ohne dafür stichhaltige Beweise vorzulegen. Der Präsident machte deutlich, dass es ohne Wahlbetrug seiner Ansicht nach nicht zu einem Machtwechsel, sondern zu einer Fortsetzung seiner Regierung kommen wird.

Noch mehr Sitze am Supreme Court?

Eine Reform des Supreme Court ist derweil nicht in Sicht: Die Demokraten kündigten zuletzt statt einer Begrenzung der Amtszeiten eine Aufstockung der Sitze im Supreme Court an. Indem man zusätzliche progressive Richter ernenne, könne man die Balance des Gerichts nach links verschieben – so die Theorie. Damit so etwas überhaupt möglich wäre, müssten die Demokraten zuerst die Regeln im Senat ändern und den sogenannten Filibuster abschaffen, der für die Verabschiedung der meisten Gesetzesvorlagen eine faktische Mehrheit von 60 Stimmen nötig macht. Doch die Ausdehnung der Mitglieder könnte natürlich auch dazu führen, dass die Republikaner beim nächsten Machtwechsel ihrerseits noch mehr Richter ernennen würden. Vielleicht will man diesmal ja doch lieber keinen Präzedenzfall schaffen.

Apropos Präzedenzfall: Den haben die Republikaner vor vier Jahren selbst geschaffen, als sie der Reihe nach betonten, dass es einfach nicht vertretbar wäre, eine Nachbesetzung am Supreme Court in einem Wahljahr durchzuführen.

Dieses Jahr sehen sie das bekanntlich anders. (maa, 24.9.2020)