Der Traum vom Ende des Hungers ist vorerst ausgeträumt. Als zweites ihrer 17 Entwicklungsziele hatten sich die Staaten dieser Erde vorgenommen, bis zum Jahr 2030 den Hunger ausgerottet zu haben: Stattdessen sieht es derzeit so aus, also ob die Zahl der Menschen, die mit knurrendem Magen ins Bett gehen müssen, bis in zehn Jahren bei über 860 Millionen liegen wird. Nach Jahrzehnten der Verbesserung hatte sich die weltweite Ernährungslage schon im vergangenen Jahr wieder verschlechtert, wofür Experten vor allem die Auswirkungen des Klimawandels verantwortlich machen.

Doch nun scheint die Corona-Pandemie die Chancen auf den historischen Sieg über den Hunger endgültig zunichte gemacht zu haben: Vermutlich werden in diesem Jahr noch weit über 100 Millionen "chronisch Unterernährte" zu den 690 Millionen Menschen hinzukommen, die bereits im Vorjahr Hunger leiden mussten. Das geht aus einem Bericht des "Global Network Against Food Crisis" hervor, der kürzlich veröffentlicht wurde.

Indirekte Corona-Folgen

Die Pandemie traf Afrika – neben Südasien der Hunger-Hotspot dieser Welt – bisher zwar ausgesprochen glimpflich: Mit knapp 1,5 Millionen Infizierten und 35.000 Todesfällen kam der Kontinent bislang mit einem Fünftel der Zahlen der USA davon, obwohl er viermal so viele Einwohner hat. Allerdings wird Afrika wie kein anderer Erdteil von den indirekten Folgen der Pandemie geplagt: von der Schließung der Grenzen, dem Zusammenbruch des Welthandels, den heimischen Lockdowns und dem Kollaps seiner Volkswirtschaften.

Am schlimmsten hat es städtische Slumbewohner erwischt, die ihren informellen Jobs als Straßenverkäufer oder Tagelöhner nicht mehr nachgehen konnten. Doch indirekt wurden auch vielen Millionen Kleinbauern betroffen, denen die Märkte zusammenbrachen. Neben Corona habe Afrika noch gegen eine zweite Epidemie zu kämpfen, sagt der Chef des Welternährungsprogramms, Mark Lowcock: Der Kontinent drohe von Hungersnöten "biblischen Ausmaßes" heimgesucht zu werden.

Situation in Demokratischer Republik Kongo verschlimmert sich

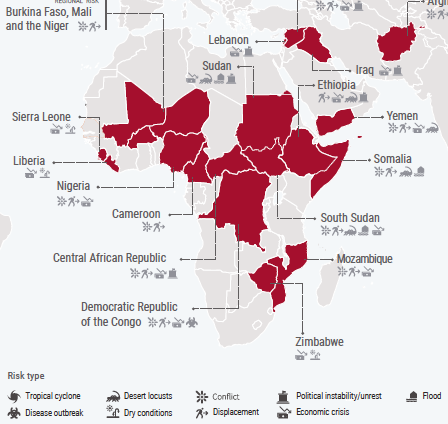

Im Zentrum des Sturms befinden sich Staaten, die ohnehin unter politischen Wirren oder Naturkatastrophen leiden – wie die Demokratische Republik Kongo, der Sudan und die Sahelzone. Mit 21,8 Millionen Bewohnern, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, hat es den Kongo am schlimmsten erwischt: Dort stieg der Prozentsatz der akut betroffenen Bevölkerung von 26 im vergangenen Jahr auf heute 33 an. Fast sechs Millionen Kongolesen stufen die UN in ihre Kategorie 4 der Bedürftigen ein: nur noch eine Stufe von einer ausgemachten Hungersnot entfernt.

Kaum besser die Lage im Sudan, der sich nach der Revolution im April vergangenen Jahres in einem schmerzhaften Umbruch befindet – und derzeit auch noch von beispiellosen Überschwemmungen des Nils heimgesucht wird. Hier sind fast zehn Millionen Menschen (21 Prozent der Bevölkerung) auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, gegenüber sechs Millionen im vergangenen Jahr.

Im von extremistischen Islamisten verunsicherten Sahelzonen-Staat Burkina Faso verdreifachte sich die Zahl der hungernden Menschen sogar – von 1,2 auf 3,3 Millionen Burkinabè.

Um Jahre zurückgeworfen

Bisher waren Ernährungskrisen meist kriegerischen Konflikten oder Naturkatastrophen zuzuschreiben – heute spielen wirtschaftliche Schocks eine immer größere Rolle. Das bedeutet, dass Nahrungsmittel durchaus vorhanden sind, wegen Vertriebsproblemen aber unerreichbar oder wegen der schwindenden Budgets der Konsumenten unerschwinglich teuer sind. Selbst wenn die Pandemie unerwarteterweise zu einem schnellen Ende komme, sei mit einer Entspannung der Lage noch über Jahre nicht zu rechnen, meinen die Autoren der Studie des globalen Netzwerks: Viele Afrikaner habe die Krise um Jahre zurückgeworfen – teils weil sie ihre Jobs verloren oder ihre Besitztümer zum Überleben veräußern mussten.

Allerdings warten die Ernährungsexperten auch mit einem kleinen Trost auf. Manche Regierung habe in der Krise die Schwächen ihrer Versorgung erkannt: etwa dass die Lieferketten viel zu lange und viel zu sehr vom Ausland abhängig seien. Oder dass private Klein- und mittelständische Betriebe besser in die staatlichen Versorgungspläne einbezogen werden müssten. Für Millionen hungernder Afrikanerinnen und Afrikaner kommt die Erkenntnis womöglich zu spät. (Johannes Dieterich, 23.9.2020)