Jabba the Hutt ist ein fetter, unersättlicher Alien, schleimig und schneckengleich, den ganzen Tag auf einem riesigen Steinsockel thronend, mit einer Affinität für Folter und seelische Grausamkeiten. Regisseur George Lucas hat das fiktive Wesen erstmals 1983 auf die Leinwand gebannt, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, seit damals ist Jabba aus der Filmpolylogie Star Wars kaum noch wegzudenken.

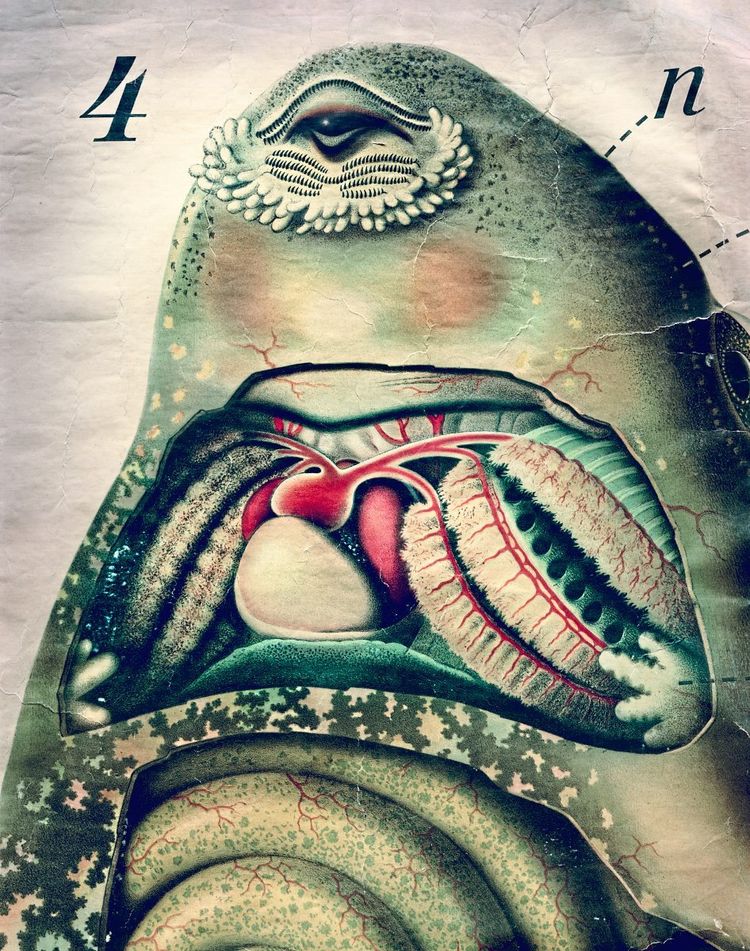

"Eigentlich schaut das Tier auf dieser Lehrtafel Jabba zum Verwechseln ähnlich", sagt der Wiener Fotograf Stefan Oláh, "mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass Jabba zwei Augen hat, während man in der historischen Illustration glaubt, einen im Meer lebenden Zyklopen zu sehen."

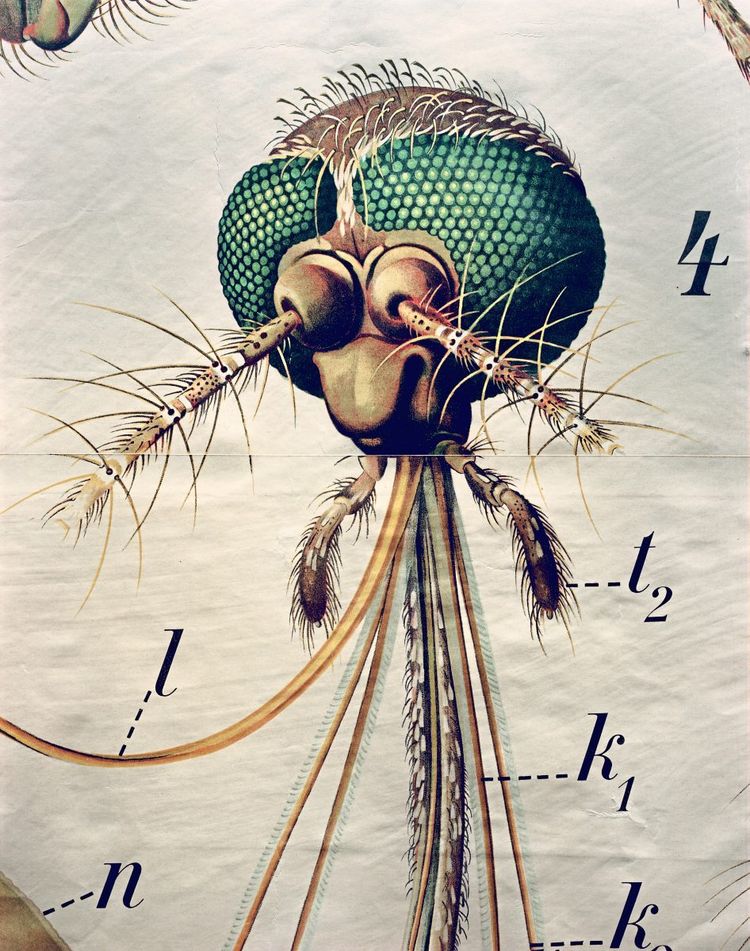

Aber nur eigentlich. Hinter dem vermeintlichen Einauge nämlich verbirgt sich in Wahrheit ein kleiner Mund mit gierigen Barthärchen, die Augen sind seitlich zu entdecken. Amphibia, Anura. Rana I., Nummer 26 in der Serie, entstanden in den 1910er-Jahren, ist eine von insgesamt 39 zoologischen Lehrtafeln, die der österreichische Zoologe und Illustrator Paul Pfurtscheller (1855–1927) zu Lebzeiten produziert hatte.

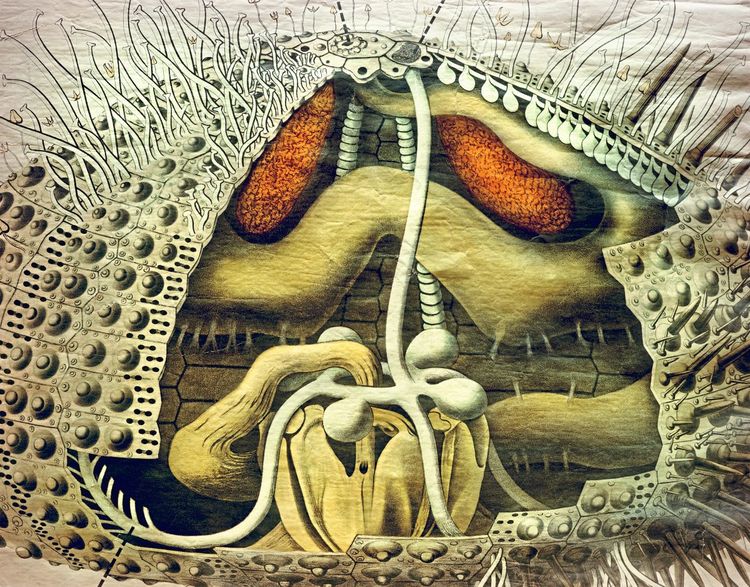

Die handgezeichneten Fliegen, Spinnen, Fische, Seesterne und außerirdisch wirkenden Kopffüßer in exotischen Schnittzeichnungen und räumlichen Perspektiven wurden damals in der Wiener Buchdruckerei und Kunstanstalt Friedrich Speri im dritten Bezirk als Lithografien produziert und gelangten zu Lehrzwecken in Umlauf in die ganze Welt – in Klosterschulen, in naturkundliche Gymnasien, in biologische Institute an Hochschulen und Universitäten.

Eine auf Leinwand gespannte Tafel mit Rollstäben kostete damals zehn Kronen. Heute werden die steingedruckten Werke mit den historischen Tiefseemonstern, selbst wenn sie leicht beschädigt sind, bei internationalen Auktionshäusern wie Christie’s, Sotheby’s und Co um viel Geld gehandelt, Rufpreis 500 bis 1.000 Euro, oft auch mehr.

Die im deutschsprachigen Raum größte Sammlung an diesen künstlerisch gestalteten Tafeln befindet sich am Department für Evolutionsbiologie der Universität Wien. Rund 900 Stück, manche handgezeichnet, manche maschinell in Serie produziert, schlummern in den Lagerräumen des Biozentrums in der Althanstraße.

Zu den in der Sammlung vertretenen Künstlerinnen und Illustratoren zählen neben Pfurtscheller auch der deutsche Parasitologe Rudolf Leuckert (1822–1898) und die Wiener Wissenschaftsgrafikerin Maria Mizzaro (1925–2009), die bis in die 80er-Jahre regelmäßig den Stift zückte und den Lagerbestand der Universität Wien, weißer Laborkittel, Goldrandbrille, mit zum Teil kostspieligen Unikaten bereicherte.

Charaktere als Litho

"Ich bin in diese Welten hineingekippt", sagt Stefan Oláh, der durch Neugier in den Wandtafelkatakomben landete und beschloss, den historischen Bestand in den viel zu engen Räumen, bevor das gesamte Biozentrum im Sommer 2021 ins neue Haus in St. Marx übersiedeln wird, fotografisch zu dokumentieren. "Je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto öfter habe ich in den Tierdarstellungen plötzlich Augen, Porträts, menschliche Charaktere, technische Darstellungen, ja sogar architektonische Strukturen entdeckt. Ich wollte diese Bilder festhalten."

Mit seiner Linhof Technika, einer 20 Jahre alten Laufbodenkamera mit schwarzem Tuch und auf dem Kopf stehender Mattscheibe, fotografierte er Lehrtafeln aus Papier, Karton und Leinen, ausgestopfte Lamas und Luchse, hunderte Holzschatullen mit aufgespießten Käfern und vielen anderen Insekten sowie eine ganze Batterie an Nasspräparaten – an Fischen, Muscheln, Schnecken, Schlangen und allerlei Schwämmen, eingelegt in Alkohol oder Formaldehyd, eingelagert in handgeschliffenes Glas, luftdicht eingeschlossen mit Bienenwachs in alle Ewigkeit.

"Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts", sagt Claudia Feigl, Sammlungsbeauftragte der Universität Wien, zuständig für Bibliotheks- und Archivwesen, "gab es in Österreich vergleichsweise wenig Studierende.

Doch nach 1848 sind die Zahlen regelrecht explodiert, und für die große Menge an Menschen brauchte man nun andere, viel größere Darstellungsmedien. Das erklärt auch das plötzliche Aufkommen der Lehrtafeln, deren Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht hat."

Während die kostbaren Tafeln lediglich mit lateinischen Bezeichnungen und ein paar hinweisenden Buchstaben versehen waren, wurden die dazugehörigen Erklärungsschriften in mehrere Sprachen übersetzt und weltweit exportiert.

Vor großen Reisen, erklärt Hans Leo Nemeschkal, Leiter des Departments für Evolutionsbiologie, scheute man damals auch in Studentenkreisen nicht zurück. Im k. u. k. Österreich gehörten die Zugreisen zwischen Wien und Triest zum akademischen Alltag.

Jungsemestrige fuhren zu Forschungszwecken in den Süden, die ozeanische Fauna wiederum wurde mit dem Nachtzug Richtung Norden verfrachtet. Die lebenden Tiere landeten meist im Vivarium im Wiener Prater, das 1873 anlässlich der Wiener Weltausstellung errichtet worden war, die toten hingegen wurden auf der Universität seziert und präpariert – oder dienten den Grafikern und Illustratoren als Grundlage für ihre anatomischen Kunstwerke.

In regelmäßigen Abständen rollten sogar Waggons mit Containern voll Adria-Meerwasser über den Semmering nach Wien. "Es war eine große Zeit für die Meeresbiologie und Ozeanografie", sagt Gerhard J. Herndl, Vizedekan der Fakultät für Lebenswissenschaften und Leiter des Departments für Bio-Ozeanografie.

"Zwischen 1890 und 1898 fanden große Polarexpeditionen statt, auf denen die Wissenschafter sogar von Zeichnern und Malern begleitet wurden, die die Aufgabe hatten, die erforschte Meeresfauna zu dokumentieren."

Während die mobilen Mikroskope technisch bereits gut entwickelt waren und tiefe Einblicke in die Materie erlaubten, befand sich die Fotografie damals noch in den Kinderschuhen. Und: Nicht jeder Naturwissenschafter war ein so guter Zeichner wie dereinst Alexander von Humboldt.

Wien und Meeresbiologie – das erscheint aus heutiger Sicht etwas skurril, aber im großen Österreich-Ungarn mit Zugang zum Meer war Wien ein bedeutendes ozeanografisches Zentrum.

Dokumentiert und sogar in der Sammlung der Universität vertreten ist die Skizze eines jungen Meeresbiologie-Studenten namens Sigmund Freud, der ein Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erhielt und an der k. k. Zoologischen Station in Triest die Gonaden von Anguilliden erforschen sollte.

Als er die Geschlechtsdrüsen jedoch auch nach einigen hundert auseinandergeschnipselten Aalen nicht fand, brach das Es aus ihm heraus: Wütend zeichnete er ein paar wurmartige Viecher aufs Papier und begründete in wenigen Worten sein absolutes Desinteresse daran. Das war das Ende der physischen und der Beginn der psychischen Materie.

Einen Aal wird man in der Wiener Lehrtafelsammlung von Paul Pfurtscheller vergeblich suchen. Aber dafür gibt es Echinoidea (Seeigel, Tafel 5), Cephalopoda. Sepia officinalis (Gewöhnlicher Tintenfisch, Tafel 7), Asteroidea (Seestern, Tafel 11), Araneina. Epeira (Kreuzspinne, Tafel 25) und Diptera II. Culex (Gemeine Stechmücke, Tafel 32).

Und die Erkenntnis, dass viele Hollywood-Horrorregisseure von Ridley Scott bis David Cronenberg schon einmal in der Geschichte gekramt haben und selbst auch nur mit Meerwasser kochen.

Stefan Oláh: "Manche Drucke haben sogar eine gewisse Erotik"

Der Fotograf Stefan Oláh im Interview über seine fotografische Dokumentation alter Zeichnungen

STANDARD: Wie kommt man auf die Idee, Zeichnungen und Drucke zu fotografieren?

Stefan Oláh: Mich haben diese Illustrationen vom ersten Moment an fasziniert – die Genauigkeit, die räumliche Tiefe, die Anschaulichkeit, die Physiognomie der Tiere, aber auch eine gewisse Dosis an Humor. Durch die ungewöhnliche Darstellung in Schnitten und Perspektiven ergeben sich sehr ungewöhnliche Blicke, und plötzlich entdeckt man etwas ganz Neues, etwas ganz Fremdes darin.

STANDARD: Zum Beispiel?

Oláh: Manche Tiere schauen aus wie Monster und Außerirdische, mit oft dramatisch überzeichneten Details. Manchmal entdecke ich Deix-Figuren, manches hat sogar eine gewisse Erotik. In den meisten Fällen aber findet man in den anatomischen Details tierische und menschliche Gesichter – auch an Stellen, an denen man das definitiv nicht vermuten würde, etwa in den Spinndrüsen der Kreuzspinne. Außerdem erinnern mich die Illustrationen an die sehr schönen Schwarz-Weiß-Fotos von Karl Blossfeldt, der in den 1920er-Jahren Blumen, Blüten und Samenkapseln fotografiert hat.

STANDARD: Gibt es für Sie so etwas wie eine Erkenntnis aus der fotografischen Dokumentation der historischen Lehrtafeln?

Oláh: Ich bin ziemlich baff von der Analogie zwischen der Biologie im mikroskopischen Bereich und der künstlich gebauten Welt, die der Mensch in den letzten Jahrhunderten geschaffen hat. Manche Insekten und Meerestiere haben Ähnlichkeit zu technischen Detailzeichnungen, zu Renaissance-Stadtplänen, zu den großen Glaskuppelkonstruktionen – etwa zum geodätischen Dome von Architekt Buckminster Fuller. Ich denke, das sagt viel aus über die Strukturen, in denen wir leben.

STANDARD: Ihre Fotografien sollen heuer im Biologiezentrum der Universität Wien ausgestellt werden. Sehen Sie Ihre Arbeit als Dokumentation?

Oláh: Ja und nein. Einerseits ja, weil ich einen räumlichen Zustand im alten Biozentrum, den es in dieser Form nie wieder geben wird, festhalte. Andererseits nein, weil ich nicht den Anspruch erhebe, die Tafeln nur zu dokumentieren. Ich will einen ganz bestimmten Fokus auf die Tiere richten und dazu einladen, das Gewohnte anders zu sehen.

STANDARD: Sie fotografieren mit einer klassischen Laufbodenkamera. Das ist langwierig und aufwendig. Warum eigentlich?

Oláh: Weil ich damit die Genauigkeit und Besonnenheit zelebriere. Ich bereite eine Kameraeinstellung manchmal eine halbe Stunde vor, konzentriere mich auf alle Details – so lange, bis es passt. Es reicht ein einziges Foto. Man muss nicht hundertmal abdrücken. Ich lasse die Fotos mit lösungsmittelfreien Farbpigmenten auf säure- und kunststofffreies Papier drucken. Das sorgt für eine extrem hohe Haltbarkeit. Ich nehme an, die Fotos halten zumindest so lange wie die 150 Jahre alten Nasspräparate am Biozentrum der Uni Wien.

(Wojciech Czaja, Magazin "Leben in Wien", 22.1.2021)