Joe Biden hat im TV-Duell mit Donald Trump eher Boden zu verlieren als zu gewinnen.

Es ist so etwas wie die Stunde der Wahrheit, für jeden der beiden Akteure. Am Dienstagabend treffen Donald Trump und Joe Biden an der Case Western Reserve University in Cleveland bei der ersten von insgesamt drei TV-Diskussionen aufeinander. Man rechnet mit rund 100 Millionen Zuschauern an den Bildschirmen. Und beide, der 74-jährige Amtsinhaber wie sein 77 Jahre alter Herausforderer, müssen beweisen, dass sie noch immer die Geistesgegenwart besitzen, Fragen auch dann schnell und konzise zu beantworten, wenn sie überraschend gestellt werden.

Für Trump ist es eine Stunde der Wahrheit, weil er im Juli im Interview mit demselben Fernsehmann, der jetzt die Debatte moderiert, schwer ins Schleudern gekommen ist. Chris Wallace arbeitet zwar für Fox News, den Lieblingssender der Konservativen, er zählt aber nicht zu den dort zahlreich vertretenen Bewunderern des Präsidenten, die sich eher als Stichwortgeber ihres Idols verstehen und nicht als kritische Journalisten.

Ein Elefant ist ein Elefant

Wallace hakt nach, Phrasen zerpflückt er mit höflicher Beharrlichkeit. Als Trump im Gespräch mit ihm die Corona-Lage schönzureden versuchte, blamierte er sich, weil ihn sein Gegenüber sofort mit unleugbaren Fakten konfrontierte. Und als er damit prahlte, einen Test seiner kognitiven Fähigkeiten herausragend bestanden zu haben, erwiderte Wallace kühl, den Test kenne er, der sei ziemlich einfach. Zum Beispiel müsse man einen Elefanten als Elefanten identifizieren und sieben von 100 subtrahieren.

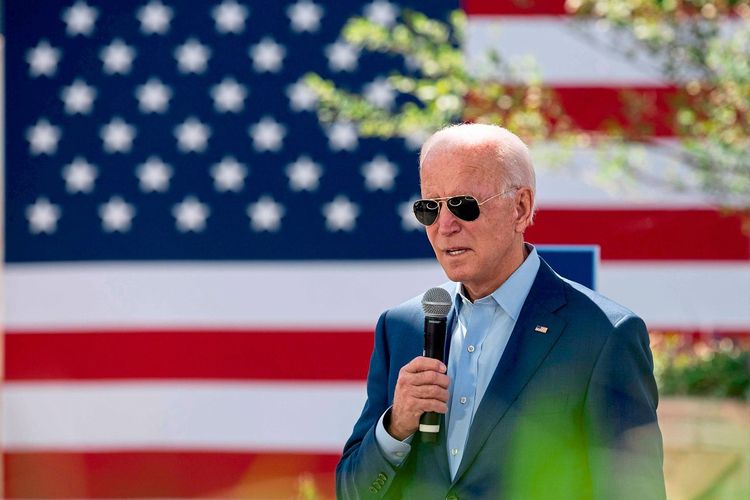

Biden wiederum muss zeigen, dass er keineswegs der Tattergreis ist, als den ihn sein Widersacher zeichnet. In Trumps Karikatur ist er "Sleepy Joe", ein schläfriger, fast schon seniler Mensch, den es überfordern würde, müsste er ein Land regieren. Tatsächlich machte der Demokrat bei den Vorwahldebatten seiner Partei, anfangs umgeben von neun Konkurrenten, bisweilen keine gute Figur. Mitte März, das Rennen war im Grunde gelaufen, er lieferte sich ein letztes Streitgespräch mit seinem härtesten Rivalen Bernie Sanders, wirkte er dagegen deutlich gelöster. Mit Spannung warten die Amerikaner darauf, welcher Joe Biden in Cleveland im Scheinwerferlicht steht: der fahrige oder der souveräne.

Trump werde alles versuchen, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, prophezeit Philippe Reines, ein enger Vertrauter Hillary Clintons, der im Herbst 2016 Donald Trump spielte, als Clinton einen Sparringpartner brauchte, um für den TV-Diskurs zu üben. Biden, sagt er, müsse sich auf "das Unerwartete" einstellen. Das Mantra des Staatschefs, wonach sein Widersacher so schwach sei, dass ihm die "radikale Linke" den Kurs diktieren könne, hat sich bislang nicht wirklich verfangen. Also rechnen Beobachter damit, dass Trump den Fokus seiner Angriffe verschiebt und versucht, den Kontrahenten als Inbegriff des "Sumpfes" vermeintlicher Washingtoner Seilschaften zu porträtieren.

Bidens Sohn Hunter saß einst im Aufsichtsrat des ukrainischen Erdgaskonzerns Burisma sowie im Vorstand einer chinesischen Beteiligungsgesellschaft – lukrative Posten, die man ihm kaum angeboten hätte, wäre sein Vater nicht Vizepräsident gewesen.

Richard Nixon, einbalsamiert

Sieht man es nüchtern, hat das Fernsehduell indes meist nur marginalen Einfluss auf den Ausgang des Rennens. Würde es über die Präsidentschaft entscheiden, säße heute Clinton im Weißen Haus, ging sie doch aus allen Debatten mit Trump als Siegerin hervor. Nur lehrt ein Blick in die Chronik eben auch, was alles schiefgehen kann. Angefangen bei der Premiere 1960, als Richard Nixon die Kräfte mit John F. Kennedy maß. Das Medium Fernsehen war noch jung, und Nixon unterschätzte es sträflich. Um Bartstoppeln und Blässe zu überdecken, ließ er sich ein Puder namens "Lazy Shave" ins Gesicht schmieren. Als er in der Hitze der Scheinwerfer zu schwitzen begann, spotteten Zeitzeugen, sah es aus, als wäre er einbalsamiert. Den vielleicht gröbsten inhaltlichen Schnitzer leistete sich 1976 Gerald Ford, der während des Wortstreits mit Jimmy Carter behauptete, Osteuropa werde mitnichten von der Sowjetunion dominiert. (Frank Herrmann aus Washington, 29.9.2020)