Was einst eine Art Kampfansage von Open-Source-Verfechtern war, ist längst zu einem schlechten Scherz verkommen: Auf das "Jahr des Linux-Desktops" wird auch im dritten Jahrzehnt des freien Betriebssystems noch immer vergeblich gewartet. Während praktisch alle anderen Bereiche des Computings – vom Smartphone bis zur Cloud – von Linux oder Linux-basierten Systemen beherrscht werden, bleibt auch 2020 die Windows-Dominanz am Desktop weitgehend unangetastet.

Vorinstallation

Gründe dafür gibt es viele, einer davon ist aber sicher, dass schlicht praktisch alle Rechner jenseits der Apple-Welt mit Microsofts Betriebssystem ausgeliefert werden. Eigentlich hatte auch kaum mehr jemand damit gerechnet, dass sich an dieser Situation noch einmal etwas ändert. Umso überraschender kamen in den vergangenen Monaten die Ankündigungen diverser großer Hardwarehersteller. So verstärkt nicht nur Dell seinen Linux-Support rund um das XPS-13, Lenovo will gleich bei einem guten Teil seiner Desktop- und Laptop-Palette künftig das freie Betriebssystem vorinstalliert anbieten. Aber fast noch wichtiger: Die Firmen wollen auch aktiv an der Verbesserung von Treibern und anderen Komponenten für das freie Betriebssystem arbeiten, damit ihre Geräte auch optimal unter Linux laufen.

Ein langer Disclaimer

Ein guter Zeitpunkt, um sich Linux am Desktop wieder einmal mit frischen Augen anzusehen – oder es zumindest zu probieren. Denn um es gleich vorab zu verraten: Der Autor selbst nutzt seit mehr als 20 Jahren Linux als sein primäres Desktop-System, eine gewisse Voreingenommenheit ist insofern nicht zu verhindern. Genau aus diesem Grund soll das Folgende unter strikten Rahmenbedingungen stehen. Die Grundidee: Wie wäre es, wenn ein neuer User Linux auf gut unterstützter, aktueller Hardware ausprobiert? Was funktioniert von Haus aus, auf welche sonstigen Probleme stößt man unweigerlich? Das heißt auch: Die Kommandozeile und Verweise auf irgendwelche Wikis und Bastelanleitungen sind für den Zweck dieses Artikels tabu, immerhin sollte so ein System auch ohne manuelle Nachbesserungen reibungslos laufen. Das soll geneigte Leserinnen und Leser natürlich nicht davon abhalten, ihre Expertise im Forum beizutragen, immerhin gelten diese Regeln ja nur für den Autor. Das gilt übrigens auch für inhaltliche Ergänzungen, ein solcher Erfahrungsbericht kann immer nur ein Ausschnitt sein, erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Hardware und Software

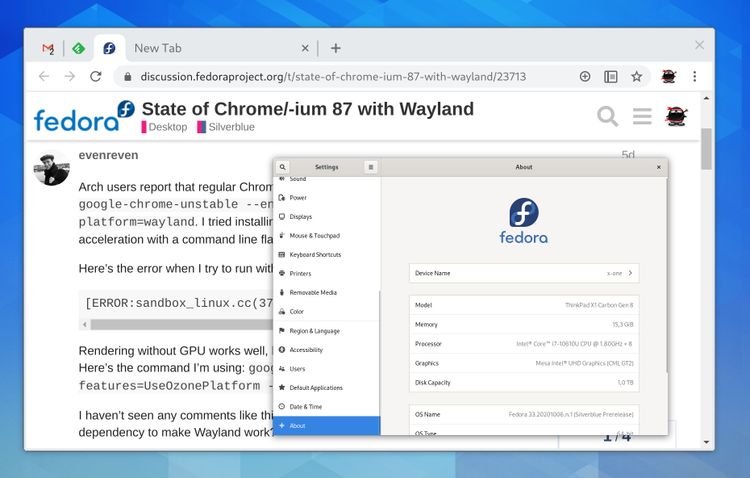

Für dieses Experiment wurde bewusst ein Optimalfall gewählt, also einer jener Rechner, die von Haus aus mit Linux angeboten werden. Ein Thinkpad Carbon X1 (Gen 8), auf dem die Linux-Distribution Fedora 32 installiert wurde. Installiert deswegen, weil das Vorinstallationsangebot derzeit erst in den USA verfügbar ist, Europa soll aber laut Lenovo bald folgen.

Ein guter Start

Bei der Installation zeigt sich schnell, wie weit Linux-Distributionen über die Jahre gekommen sind. Der gesamte Prozess ist in ein paar Minuten erledigt, ein paar Dialoge durchklicken, ein paar Informationen angeben, das war es schon. Trotzdem stellt dies natürlich für Neulinge eine gewisse – und sei es auch nur psychologische – Hürde dar, insofern ist es gut, wenn es vorinstallierte Angebote gibt. Was im konkreten Fall gut gefällt: Es wird auch jenes "Secure Boot", das zur Absicherung des Bootprozesses gedacht ist, von Haus aus unterstützt. Vorbei sind die Zeiten, wo man dies vor der Linux-Installation im BIOS/UEFI deaktivieren musste.

Beim ersten Start des neuen Systems fällt sofort auf: Die Integration zwischen Linux und der Lenovo-Umgebung ist mittlerweile nahtlos, vom Einschalten bis zum Login-Screen wirkt alles wie aus einem Guss. Früher gab es hier mal viele Auflösungswechsel und unterschiedliche Grafiken, mittlerweile übernimmt der Fedora-Bootsplash – der während des Startvorgangs zu sehen ist – sogar das Lenovo-Logo. Ob man diese Art der Werbung benötigt, ist eine andere Frage, aber es wirkt zumindest konsistent.

Es wird schwieriger ...

Die ersten Probleme zeigen sich dann, wenn man einmal nur ganz leicht von diesem vorgegebenen Pfad abweicht. Und das liegt nicht zuletzt an der Hardware des ausgewählten X1-Carbon-Modells – hat dieses doch einen 4K-Bildschirm, und damit können nicht alle Systemkomponenten gut umgehen. Wer etwa ein Problem beim Booten hat oder auch nur einen anderen Eintrag im Bootloader auswählen will, der braucht schon sehr, sehr gute Augen. Die Schrift ist an diesen Stellen nämlich dermaßen winzig, dass sie kaum zu lesen ist.

HiDPI

Am Desktop selbst sieht das anders aus: Der von Fedora verwendete Gnome hat mittlerweile einen recht gut funktionierenden HiDPI-Support. Das bedeutet, dass für alle Elemente die doppelte Pixeldichte verwendet wird, was zu einer erheblich besseren Darstellung von allem, was da so am Bildschirm zu sehen ist, führt – allen voran von Schriften. Gleichzeitig entsprechen damit dann jene 3.840 x 2.160 Pixel, die das Display bietet, von den Größenverhältnissen her einem klassischen 1.920-x-1.080-Pixel-Bildschirm. All das ist natürlich nicht Linux-spezifisch, Windows-Rechner – und vor allem Macs – bieten so etwas schon länger, trotzdem gut zu sehen, dass das auch hier mittlerweile reibungsfrei funktioniert. Oder sagen wir lieber "fast" reibungsfrei, denn ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht.

Während die mitgelieferten Gnome-Programme alle tadellos mit dem HiDPI-Support umgehen können, wird es jenseits diese Grundausstattung dann schon schwieriger. Das zeigt sich ganz gut, wenn das Gerät im Multi-Monitor-Betrieb mit externen Bildschirmen mit einer klassischen 1.920-x-1.200-Pixel-Auflösung betrieben wird. Die Mischung aus einem Display mit HiDPI-Einstellung und einem ohne führt nämlich zu unerfreulichen Phänomenen.

Bugs, Bugs, Bugs

Nehmen wir ein konkretes Beispiel: Das Verschieben eines Chrome-Fensters von einem Displays auf ein anderes mit unterschiedlichem DPI-Wert führt dazu, dass sich die Abmessungen des betreffenden Fensters mehr oder weniger arbiträr verändern. Zum Teil verwirrt dieser Vorgang den Browser aber dermaßen, dass User-Interface-Elemente plötzlich riesig oder – in die andere Richtung – winzig werden, also mit der falschen Pixeldichte gezeichnet werden. Diese Phänomen ist auch nicht auf Chrome beschränkt, ähnliche Effekte treten bei vielen anderen Programmen auf. Darunter all jene, die die einbettbare Rendering-Engine von Electron nutzen – also etwa Slack oder Microsoft Teams. Die Bildbearbeitung GIMP ist ein weiteres prominentes Beispiel für Programme mit solchen Problemen.

Nun gibt es natürlich einen guten Grund dafür, warum das nur bei manchen Programmen auftritt: konkret sind es jene, die noch von Haus aus auf dem alten Grafikserver X.org aufbauen und nicht auf dessen Nachfolger Wayland – der unter Fedora aber die Default-Wahl ist. Dass es die Linux-Welt auch nach vielen Jahren nicht geschafft hat, hier eine komplette Ablöse durchzuführen, löst nun eben solche unerfreulichen Nebeneffekte aus. Keine Frage, früher oder später wird das alles einmal Geschichte sein. So nutzt etwa Firefox bereits von Haus aus Wayland und hat diese Probleme insofern nicht. Trotzdem: Für Nutzer, die von diesen Zusammenhängen keine Ahnung haben – oder sich durchaus zu Recht auch schlicht nicht für sie interessieren –, ist so etwas äußerst nervig.

Hardware-Support

Doch kommen wir zu allgemeineren Fragen: Wie sieht es mit der Unterstützung für die im gewählten Laptop verbaute Hardware aus? Und hier ist die Antwort prinzipiell sehr erfreulich. Von Webcam über Touchpad bis zum Thunderbolt-Anschluss geht (fast) alles problemlos. Eine Ausnahme bildete dabei zunächst der Fingerabdruckleser, dieser wurde nämlich schlicht nicht erkannt. Nach ein paar Wochen folgte aber ein Firmware-Update, das dieses Problem ausräumte, seitdem klappt also auch das.

Generell zeigt sich hier einer der wichtigsten Fortschritte für Linux am Desktop in den vergangenen Jahren: Mittlerweile beteiligen sich viele Hardwarehersteller am "Linux Vendor Firmware Service" (LVFS). Dadurch lassen sich viele Firmware-Komponenten – vom BIOS/UEFI des Rechners bis zum Dongle der Maus – bequem über die Softwarezentrale aktualisieren. Und das ist allein schon aus einer Sicherheitsperspektive von großer Relevanz.

Frustrierendes Streaming-Erlebnis

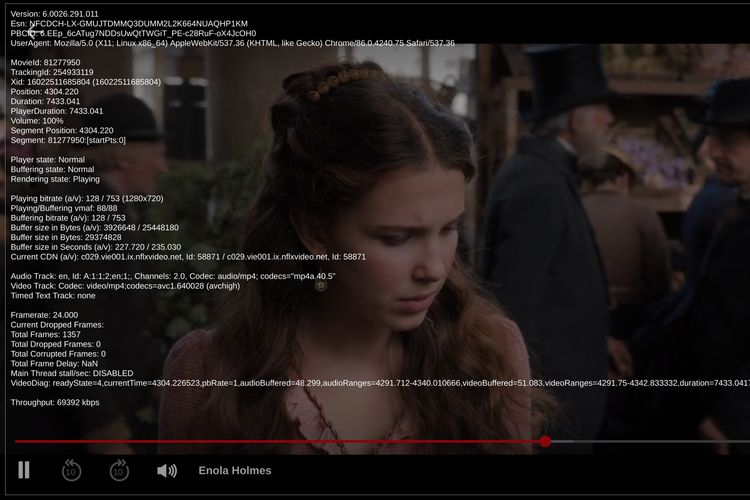

Weniger erfreulich sieht es dann schon aus, wenn wir zu einer beliebten Freizeitaktivität kommen: dem Video-Streaming. Um es kurz zu machen: Wer Linux nutzt, muss – zumindest ohne Bastelarbeiten – damit leben können, dass man bei Netflix, Amazon Prime Video und Co eine deutlich schlechtere Auflösung als unter Windows bekommt. Bei Netflix liegt die Grenze bei 720p, bei Amazon sogar noch darunter, hier gibt es gleich gar keine HD-Inhalte. Und das sieht in diesem Fall wirklich furchtbar aus. Von 4K, wie es sowohl das Display als auch diese Services prinzipiell bieten würden, ist man jedenfalls weit entfernt. Zumindest gibt es einzelne Ausnahmen, Youtube liefert zum Beispiel sehr wohl 4K-Videos auch an Linux.

Besonders frustrierend wird diese Situation, wenn man sie mit dem ebenfalls auf Linux basierenden Chrome OS vergleicht. Dort gibt es nämlich auch auf schwächerer – und erheblich günstigerer – Hardware bessere Auflösungen bei all den erwähnten Diensten. Der Grund dafür mag vielen Durchschnitts-Usern – wieder: zu Recht – egal sein, er verweist aber auf ein grundlegendes Problem. Insofern sei ein kurzer Exkurs erlaubt.

Warum ist das so?

Da wäre zunächst die sehr verstreute Situation mit Grafiktreibern und auch die unterschiedliche Qualität, die sich hier bietet. So argumentiert zumindest Google seit Jahren dafür, dass man die Hardwarebeschleunigung für Videos in der Linux-Version von Chrome bislang generell deaktiviert hat. Immerhin sei Stabilität das oberste Gebot für den eigenen Browser. Zumindest in dieser Hinsicht gibt es einen kleine Hoffnungsschimmer: Sowohl unter Firefox als auch unter Chrome lässt sich die Hardwarebeschleunigung mittlerweile über versteckte Einstellungen aktivieren. Das bringt für das konkrete Problem mit Netflix oder anderen Streamingdiensten aber leider noch immer nichts – denn dort will man Linux im aktuellen Zustand gar nicht mit 4K-Streams bedienen. Das liegt daran, dass es unter Linux kaum möglich wäre, den Videostream effektiv zu schützen, man hat also Angst, dass hier allzu leicht Kopien angelegt werden könnten. Entsprechend bietet etwa Chrome denn auch unter Linux gar keinen Support für den nötigen "Hardware Protected Video Decode".

Defective by Design

Hier die Schuld bei Linux zu suchen wäre allerdings auch verfehlt. In Wirklichkeit zeigt sich an dieser Stelle einmal mehr die Absurdität des "Digital Right Managements", das in den vergangenen Jahren zur Normalität für Videostreaming geworden ist. Absurd deswegen, weil es ohnehin jeden einzelnen Film, jede einzelne Serie, die auf Netflix veröffentlicht werden, innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung in allen möglichen Auflösungen in einschlägigen Tauschbörsen zum Download gibt. Einmal mehr zeigt sich also, dass DRM in Wirklichkeit nur den Nutzern schadet, die versprochene Schutzfunktion aber nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil sagt man den Nutzern eigentlich damit, dass sie rein qualitativ gesehen im Bereich der Piraterie besser aufgehoben sind.

Desktop

Eine entscheidende Frage beim Wechsel eines Betriebssystems ist natürlich immer die: Wie einfach ist der Desktop zu nutzen, wie schnell kann man umlernen? Aber ganz ehrlich: In Wirklichkeit ist das kein großes Thema mehr. Ja, die Konzepte des bei Fedora vorinstallierten Gnome mögen für manche, die, aus der Windows-Welt kommend, ein bisschen Umlernen benötigen, aber so schwer ist das wahrlich nicht. Und vor allem findet man mit KDE Plasma, Cinnamon, Xfce und Co jede Menge nicht minder kompetente Alternativen in der Linux-Welt. Einzelne Defizite wird es immer geben – so sind etwa die Touchpadgesten unter Gnome vergleichsweise schwach – aber ganz ehrlich: Das gilt für jedes Betriebssystem, auch für Mac OS und Windows.

Softwareangebot

Schwieriger wird es dann schon beim Thema Softwareangebot. Gerne wird hier von Linux-Fans – mit gewissem Recht – darauf verwiesen, dass es für praktisch jede Aufgabe ein Tool gibt. Gleichzeitig muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass vieles fehlt, was man von anderen Plattformen kennt. Also allen voran proprietäre Software von Firmen wie Adobe oder auch das breite Spieleangebot von Windows – zumindest wird Steam unter Linux gut unterstützt. Gerade proprietäre Software ist in freien Betriebssystemen nur wenig vertreten, und aus einem "Freie Software"-Gedanken kann man das sogar begrüßenswert finden. Gleichzeitig ist es aber eben genau diese Hürde, die viele davon abhält, auf Linux umzusteigen. Denn umlernen auf neue Tools will nicht jeder, und ganz ehrlich gibt es auch nicht in allen Fällen vergleichbar leistungsfähige Pendants.

Gleichzeitig muss allerdings auch betont werden, dass die Relevanz dieses Problems zurückgeht. Das hat vor allem den Grund, dass der Browser für viele ohnehin längst zum Dreh- und Angelpunkt des Computeralltags geworden ist. Und Web-Apps funktionieren unter Linux dank Chrome, Firefox und bald sogar Microsoft Edge nicht anders als unter Windows und Mac. Für die Zukunft könnte der Browser sogar die Spielesituation umkrempeln: Immerhin funktionieren Game-Streaming-Dienste wie Stadia auch problemlos im Browser und damit unter Linux. Also zumindest so lange man keinen 4K-Support haben will, denn einmal mehr liegt die diesbezügliche Grenze unter dem freien Betriebssystem derzeit bei 1080p.

Neues Interesse

Doch auch jenseits des Browsers gibt es zumindest sanfte positive Entwicklungen. Dass Microsoft sich zunehmend für Linux am Desktop interessiert, mögen viele langjährige User etwas befremdlich finden. Wenn das Unternehmen seine Tools auch für das freie Betriebssystem anbietet, ist das trotzdem zu begrüßen. Und auf technologischer Seite ist es wiederum erfreulich, dass es mittlerweile Unterfangen für die Schaffung von distributionsübergreifenden Paketformaten gibt. Der Wildwuchs in diesem Bereich ist eine der größten Hürden für Softwareentwickler, die ihre proprietären Programme unter Linux anbieten wollen. Dass es dann mit Flatpak, Snap, App Image und Co wieder eine Fülle unterschiedlicher Ansätze für solch eine zentrale Lösung gibt, ist aus dieser Perspektive hingegen weniger förderlich – aber auch ein bisschen typisch.

Bugs, Bugs, Bugs, die Zweite

Dazu kommt, dass auch die Vielfalt an verschiedenen Technologien für Softwarehersteller durchaus eine Herausforderung darstellt. Dazu wieder ein Beispiel: Wie viele Linux-Nutzer nach dem Update auf Chrome 85 feststellen mussten, wies der Google-Browser in dieser Version einen üblen Bug auf. Bei der Nutzung mit mehreren Bildschirmen brach die Performance schon bald dermaßen ein, dass das System komplett unbrauchbar wurde. Wie sich in der Folge herausstellte, hatte sich hier ein Bug eingeschlichen, der Google schlicht nicht aufgefallen war, weil die internen Linux-Systeme alle noch mit dem schon erwähnten X.org – und nicht dem etwa von Fedora genutzten Wayland – laufen.

Im Endeffekt behob man das Problem denn auch erst mit Chrome 86, da man keine unerwünschten Nebeneffekte verursachen wollte. Für die betroffenen User hieß das, dass sie die Hardwarebeschleunigung im Browser sechs Wochen lang deaktivieren mussten, damit dieser überhaupt benutzbar war. Also vorausgesetzt natürlich, dass sie überhaupt von der Ursache des Problems wussten, was im konkreten Fall hieß, den richtigen Bug-Eintrag aufzuspüren. Nun kann man das im konkreten Fall durchaus – und zu Recht – Google vorwerfen. Gleichzeitig ist es aber bezeichnend, wenn selbst ein Unternehmen, das intern massiv Linux am Desktop einsetzt, so wenig Interesse an einer Wartung über das Mindestmaß hinaus hat.

Fazit

Was bleibt: die Erkenntnis, dass der Linux-Desktop über die Jahre ganz schön weit gekommen ist. Viele lange gehegte Vorurteile, etwa dass man ohne Nutzung der Kommandozeile nicht weiterkommt, sind mittlerweile Makulatur – vor allem, wenn man die richtige Hardware wählt. Also zum Beispiel einen Rechner von Firmen, die offiziell Linux unterstützten – und ganz sicher kein aktuelles Macbook. Gleichzeitig lässt sich aber auch nicht leugnen, dass es bis zu einer echten Massentauglichkeit noch ein gewisser Weg ist. Das zentrale Defizit bleibt dabei die Softwareauswahl: Wenn jemand Lightroom oder Final Cut Pro für seine Arbeit benötigt, dann hilft auch ein noch so nett gemeinter Verweis auf freie Alternativen nur wenig. Aber immerhin: Die Richtung stimmt. (Andreas Proschofsky, 11.10.2020)