Ich habe mal angefangen, weil ich erzählen wollte, wie schön die Welt ist. Und inzwischen fühle ich mich wie ein Kriegsberichterstatter", sagte "Terra X"-Moderator Dirk Steffens. Ein Eindruck, der von den Erkenntnissen der Wissenschaft bestätigt wird: Der Weltbiodiversitätsrat (IPBS) warnte 2019, dass in den nächsten Jahrzehnten eine Million Tier- und Pflanzenarten aussterben könnten – etwa die Hälfte aller bisher bekannten Lebewesen, einzellige Mikroorganismen ausgenommen.

Auch der vor einigen Wochen veröffentlichte Global Biodiversity Outlook 5 kommt zu dem Ergebnis, dass die Weltgemeinschaft ihre Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt verfehlt.

Dennoch ist das Thema im Vergleich zur Klimakrise in der Öffentlichkeit und Politik wenig präsent und wird laut Experten als weniger bedrohlich wahrgenommen. Ein wenig nach dem Motto: Wenn Gorillas und Eisbären aussterben, ist das zwar sehr traurig, aber es ändert das Leben auf dem Planeten ja nicht fundamental.

Erst recht nicht, wenn – vermeintlich – unscheinbare Arten wie Rebhuhn, Wechselkröte oder Bärenspinner verschwinden. Und wen kümmert schon der Verlust des Scharlach-Adonisröschens oder der Wenigblütigen Gänsekresse?

150 Arten pro Tag

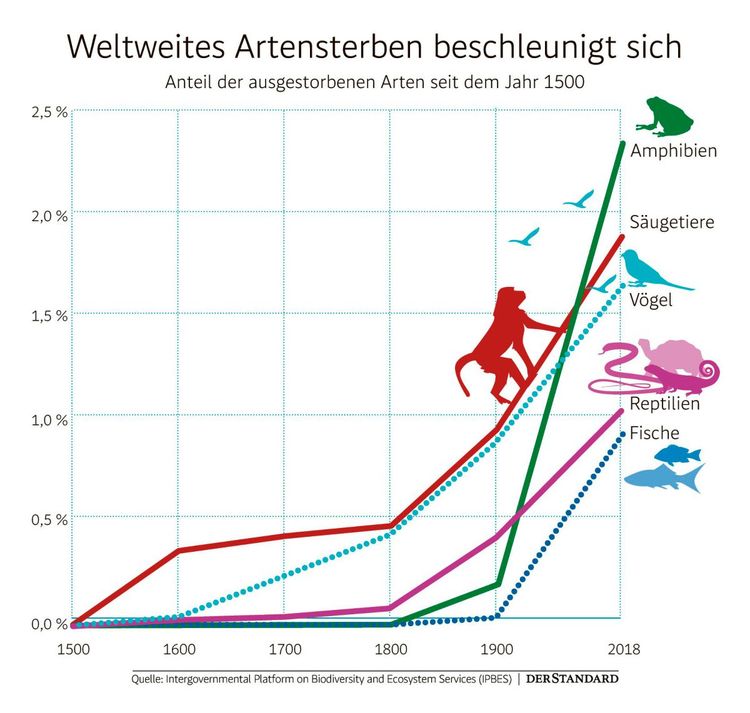

Biologen und Artenschützer hingegen schlagen seit Jahren Alarm: Die Biodiversität, der Reichtum allen Lebens, erodiert in einem nie dagewesenen Tempo. Schätzungsweise 150 Arten sterben pro Tag aus. Jede Art, entstanden in einem Millionen Jahre währenden Evolutionsprozess, ist dann unwiederbringlich verloren.

Allein in den beiden vergangenen Jahrzehnten wurden ein Drittel der Urwälder abgeholzt, in Europa hat sich die Zahl der Vögel seit 1980 halbiert, und die Insektenzahlen befinden sich weltweit im Sinkflug. In Summe bedroht der Artenschwund damit auch unsere Lebensgrundlagen.

Zerstörte Lebensräume

Die Ursachen des großen Sterbens sind bekannt: 7,8 Milliarden Menschen brauchen Platz, Rohstoffe und Nahrung. Die Folge sind zerstörte Lebensräume, zu intensive Landnutzung, Überfischung und Umweltverschmutzung. Hinzu kommen invasive Arten und die Klimakrise.

Die Politik scheint die Dimension der Biodiversitätskrise zwar durchaus erkannt zu haben. Vor zehn Jahren setzten sich 190 Staaten bei der UN-Konferenz von Nagoya 20 Ziele bis zum Jahr 2020. Unter anderem sollte der Verlust natürlicher Lebensräume und der Artenschwund begrenzt werden.

Doch bei der Umsetzung der Ziele fehlt es offensichtlich am Willen. Denn der Global Biodiversity Outlook 5 zeigt, dass keines dieser Ziele erreicht und nur wenige Fortschritte gemacht wurden, etwa bei der Ausweisung von Schutzgebieten und den Aufwendungen für Naturschutz.

Subventionen für umweltschädliches Verhalten

"Die globalen Ausgaben für Naturschutz haben sich in den vergangenen zehn Jahren erfreulicherweise verdoppelt. Aber die rund 80 Milliarden Dollar sind eben ein Klacks gegen jene Unsummen an Subventionen, mit denen umweltschädliches Verhalten wie Überdüngung oder Überfischung belohnt werden", sagt die Chefin des Weltbiodiversitätsrats Anne Larigauderie im Wochenmagazin "Spiegel".

"Obwohl wir der Natur Klima, Trinkwasser, Lebensmittel und Medizin verdanken, hat ihr Schutz noch immer nicht den Stellenwert, der ihr zustehen sollte", sagt der Biologe Martin Schaefer, der seine wissenschaftliche Karriere abbrach, um sich ganz dem Erhalt der Artenvielfalt widmen zu können.

Schaefer ist heute Geschäftsführer der 1998 gegründeten Fundación Jocotoco, einer Naturschutzstiftung in Ecuador, die Regenwald kauft, um die einzigartige Biodiversität des Landes zu schützen.

Ecuador, rund dreimal so groß wie Österreich, gilt aufgrund seiner Topografie – im Westen die Galapagosinseln, im Osten die Anden mit dem 6263 Meter hohen Chimborazo – als das artenreichste Land des Planeten. So kommen dort etwa 1600 Vogelarten vor. Österreich hat, zum Vergleich, rund 300 regelmäßig erscheinende Arten.

Auf wackeligen Beinen

Als hätte es der Naturschutz nicht schon schwer genug, kommt jetzt noch die Corona-Krise hinzu und legt eine weitere Schwachstelle bloß: Der Artenschutz ist zu großen Teilen vom zahlungskräftigen Ökotourismus abhängig und steht damit auf wackeligen Beinen.

"Etwa 25 Prozent unserer Einnahmen stammen aus dem Ökotourismus. Da die Saison bis Februar gut lief, haben wir noch Rücklagen, aber für das nächste Jahr sieht es düster aus", sagt Schaefer. Ecuador wurde von der Pandemie brutal getroffen, der Lockdown war ungleich härter als in Österreich.

Der Flughafen in Quito hat im Juni zwar wieder geöffnet, wann sich Touristen aber wieder in großer Zahl ins Land wagen, ist unklar. "Das Umweltministerium Ecuadors hat kürzlich 360 Mitarbeiter entlassen.

Das wird nicht ohne Folgen bleiben für die Überwachung der staatlichen Nationalparks", so Schaefer, der von einem Anstieg von Wilderei und illegaler Abholzung in unterschiedlichen Regionen berichtet und intern bereits umstrukturiert hat: Verwaltungsmitarbeiter wurden entlassen, zusätzliche Parkwächter eingestellt und umgebaute Mobilfunkgeräte in Baumkronen installiert, die Schüsse und Kettensägengeräusche in Echtzeit übermitteln und so zum Schutz der 16 Reservate der Stiftung beitragen.

Ressourcen ausbeuten

Schaefer befürchtet, dass sich die Problematik noch verschärfen könnte: "Bei schlechter Wirtschaftslage werden Entwicklungsländer ihre natürlichen Ressourcen noch mehr ausbeuten müssen, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Ecuador etwa ist reich an Bodenschätzen wie Gold, Silber und Kupfer – was liegt da näher, als die Minenkonzessionen auszuweiten?"

Umso stärker setzten sich der Biologe und sein Team momentan für die Kampagne Save the Chocó ein – der Kauf von 57.000 Hektar unberührten Regenwaldes an den Westhängen der Anden. "Das Gebiet ist spektakulär artenreich. Wenn es uns gelingt, das Geld aufzubringen, können wir mehrere unserer Reservate miteinander verbinden und ein großes zusammenhängendes Schutzgebiet schaffen, das vom Meer bis auf über 5000 Meter in die Berge reicht", schwärmt Schaefer.

Der Zusammenbruch des Ökotourismus trifft all jene Länder, die mit großen und weitgehend unberührten Naturräumen aufwarten können, so auch Afrika. Dort fand im Juni, genauer im Nordwesten Südafrikas, eine ungewöhnliche Jagd statt. Neun Tage lang machten Mitarbeiter der Nationalparkbehörde mithilfe von Artenschützern alle Nashörner dreier Schutzgebiete ausfindig, mehrere Dutzend Tiere, sedierten sie und sägten ihnen die Hörner ab. Die drastische und in diesem Umfang einmalige Aktion soll die Tiere vor Wilderern schützen.

"Es war eine historische Artenschutzmaßnahme", sagt Lynne MacTavish, Geschäftsführerin des angrenzenden Mankwe-Wildlife-Reservats. "Das Enthornen ist umstritten, aber es hat sich als die einzige Methode erwiesen, die einen bedeutenden Unterschied macht."

Gnadenlose Wilderei

Dass Nashörner gewildert werden, ist kein Novum. In den vergangenen zehn Jahren war vor allem Südafrika Schauplatz einer gnadenlosen und äußerst effizient organisierten Wilderei: Über 8000 Tiere verloren ihr Leben. Wilderer schneiden ihnen das Horn so tief aus dem Fleisch, dass sie in aller Regel verbluten. Nashornpulver gilt in Vietnam und China als Heilmittel, ein Kilogramm Horn ist rund 55 000 Euro wert.

Zuletzt war die Nashornwilderei im südlichen Afrika etwas rückläufig, doch nun sorgen sich Artenschützer, dass sie aufgrund der Pandemiefolgen wieder aufflammen könnte: Kurz nach dem Lockdown in Südafrika Ende März wurden mindestens neun Tiere getötet. Auch im Nachbarland Botswana wurden kurz nach der Grenzschließung mindestens sechs Spitzmaulnashörner gewildert. Mit nur noch rund 5500 Individuen ist die Art vom Aussterben bedroht, weswegen einige Tiere aus dem Okavango-Delta an einen geheimen Ort in Botswana evakuiert wurden.

Schutzmaßnahmen wie Enthornungen oder Anti-Wilderer-Patrouillen kosten Geld. Ein Großteil davon stammt aus dem Ökotourismus, der wegen der internationalen Reisebeschränkungen Ende März auf dem gesamten Kontinent zum Erliegen kam. "90 Prozent unserer Gäste kommen aus dem Ausland. Die letzten Monate haben wir mit Spenden überlebt, aber ich bin nicht sicher, wie lange wir uns darauf verlassen können", sagt MacTavish.

Schutz durch Anwesenheit der Touristen

Laut dem World Travel and Tourism Council generiert die Reiseindustrie in Afrika Einnahmen von rund 63 Milliarden Euro. In Südafrika stammten im Jahr 2018 nicht weniger als 84 Prozent der Mittel für SAN-Parks, die südafrikanische Nationalparkbehörde, aus tourismusbezogenen Quellen wie Parkeintrittsgebühren und Pirschfahrten.

"Die überwiegende Mehrheit der Parks und Reservate in Afrika finanziert sich fast nur durch den Tourismus", erklärt Tim Davenport, der bei der Wildlife Conservation Society die Artenschutzprogramme für Afrika leitet, "ohne die Einnahmen mussten die Betriebsbudgets gekürzt und Strafverfolgungsmaßnahmen reduziert werden".

In den Safarinationen fehlen die Touristen aber nicht nur ihres Geldes wegen: "Die Tiere werden nicht nur von Wildtierhütern geschützt, sondern auch durch die Anwesenheit von Touristen. Fehlen diese, reduziert sich das Risiko für Wilderer", sagt Davenport. Orte wie das Okavango-Delta oder der Krüger-Nationalpark warten mit den "big five" auf, also Löwen, Leoparden, Nashörner, Elefanten und Büffel, und wimmeln normalerweise vor Touristen.

Anfällig für Infektionen

Ein zusätzliches Problem haben die Schutzgebiete in Zentralafrika, die die letzten Schimpansen- und Gorilla-Populationen beheimaten. Menschenaffen ähneln Menschen genetisch sehr, was die Tiere entsprechend anfällig macht für Infektionen mit menschlichen Krankheitserregern.

"Studien haben gezeigt, dass Menschen und Menschenaffen ähnliche ACE2-Proteinrezeptoren haben, an die Sars-CoV-2 bindet", erklärt Gladys Kalema-Zikusoka aus Entebbe, Uganda. 2003 gründete die Tierärztin die gemeinnützige Organisation Conservation Through Public Health (CTPH) mit dem Ziel, die Vielfalt zu erhalten, indem sie die Lebensgrundlage der Menschen in und um den Bwindi Impenetrable National Park verbessert, der Lebensraum von 459 Berggorillas.

Seit Monaten ist der Primatentourismus ausgesetzt, um die kleinen und damit sehr anfälligen Menschenaffenpopulationen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Doch dieses Vorgehen birgt ebenfalls Gefahren: Wildhüter besuchen die Berggorillas zwar täglich und patrouillieren in den Schutzgebieten.

Arbeitslosigkeit und Wilderei

Dennoch wurde am 1. Juni der Leitgorilla der Nkuringo-Gorillagruppe, Rafiki, tot aufgefunden: Wilderer, die Fallen ausgelegt hatten, um Buschschweine und Ducker zu fangen, erstachen den Silberrücken. "Die Gemeinden rund um die Schutzgebiete in Uganda gehören zu den ärmsten. Seit der Einstellung des Tourismus sind viele Menschen arbeitslos, und Armut sowie Hunger treiben sie zur Wilderei, wodurch Berggorillas und Schimpansen einem hohen Verletzungs- und Infektionsrisiko ausgesetzt sind", erläutert Kalema-Zikusok.

Laut Fremdenverkehrsamt von Uganda sind bis Juli 500.000 Arbeitsplätze im Tourismus verlorengegangen. Personen, die Kunsthandwerk an Touristen verkaufen, als Träger arbeiten oder Obst und Gemüse an Hotels verkaufen, nicht eingerechnet. Momentan verteile CTPH "Ready to grow"-Pakete mit Nutzpflanzen wie Kartoffeln, Mais, Kohl und Bohnen.

Unabhängiger vom Tourismus

Grundsätzlich versucht die Organisation Gemeindemitglieder auch für das eigene Unternehmen Gorilla Conservation Coffee zu gewinnen, um sie unabhängiger vom Tourismus zu machen: "Wir kaufen den Bauern ihren Kaffee zu einem über dem Marktpreis liegenden Preis ab. Und pro Kilo verkauften Kaffees fließen 1,30 Euro wieder in die Naturschutz- und Gesundheitsprojekte von CTPH", erklärt Kalema-Zikusok.

Die Frage, wie lange die Menschenaffen ohne Einnahmen aus dem Tourismus effektiv geschützt werden können, lässt die Tierärztin offen. Eine positive Nachricht gibt es aber auch inmitten der Krise zu vermelden: Seit Jänner wurden sieben Gorillababys geboren. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es drei.

Manche afrikanischen Länder öffnen nun ihre Grenzen wieder für ausländische Touristen. So dürfen seit dem ersten Oktober Touristen aus ausgewählten Ländern wieder nach Südafrika einreisen. Botswanas und auch Ugandas Grenzen bleiben vorerst noch geschlossen. Viele Menschen hoffen auf eine Grenzöffnung vor Weihnachten, wenn die Hauptsaison beginnt.

Buschfleischwilderei

Ähnliches gilt für Südostasien. Die Pandemie hat auch dort zu riesigen Einnahmeverlusten im Tourismus geführt, und die Folgen sind noch nicht abzusehen. "Die Wilderei ist auf jeden Fall im Kommen, nicht nur in Malaysia, das ist ein globales Problem", sagt Marc Ancrenaz, Tierarzt und Mitgründer der Artenschutzorganisation Hutan.

Klar unterschieden werden muss zwischen organisierter und Buschfleischwilderei. Erstere hat es etwa auf Elfenbein oder Nashorn abgesehen, sie wurde laut einem aktuellen Bericht der Wildlife Justice Commission durch die Lockdown-Maßnahmen zwar behindert, kam aber niemals wirklich zum Erliegen.

Die zunehmende Buschfleischwilderei ist eine klare Folge der Pandemie: In Ländern ohne Sicherheitsnetz bleibt Mittellosen nur der Wald oder das Meer, um Familie und Kinder zu ernähren.

Erholt sich der Tourismus nicht schnell wieder, sieht Ancrenaz weitere Probleme für den Artenschutz, gerade an den Rändern von Schutzgebieten: Durch die großflächige Abholzung der Wälder auf Borneo – in 30 Jahren wurden 16,8 Millionen Hektar abgeholzt, eine Fläche fast halb so groß wie Deutschland – weichen die stark bedrohten Orang-Utans und Zwergelefanten zwangsläufig zunehmend auch in landwirtschaftlich genutzte Gebiete aus und plündern gerne die Ernten. "Die Koexistenz mit Wildtieren verläuft nicht immer harmonisch. Bleiben die Touristen aus, fehlen die Einnahmen, derentwegen Menschen Wildtiere tolerieren."

Gravierende Folgen durch Corona-Pandemie

Gerade in Afrika enden solche Konflikte mitunter tödlich. In Botswanas Norden kommen so viele Elefanten vor wie sonst nirgendwo. Schutzmaßnahmen wie ein Jagdverbot und eine "Shoot-to-kill"-Politik zur Abschreckung von Wilderern haben zu einem Anstieg der Bestände geführt. In der Region leben rund 16.000 Menschen, die sich das Labyrinth aus Wasserläufen, Mopane-Wäldern und Grasland mit rund 18.000 Elefanten teilen.

Während der Erntezeit, zwischen April und Juni, ziehen die Elefanten gen Süden ins Delta. Sie folgen dabei altbewährten Wanderrouten, die sie an Siedlungen und Feldern vorbeiführen, die sie immer wieder plündern und zertrampeln. Einige Gemeinden betrachten Elefanten mittlerweile als Schädlinge, vertreiben und verletzen sie – und auch die Tiere greifen manchmal Menschen an.

In welchem Ausmaß die Corona-Krise den Artenschutz treffen wird, ist momentan noch nicht abschätzbar. Die Pandemie zeigt aber überdeutlich, wie massiv der Artenschutz vom Tourismus abhängig ist und welche gravierenden Folgen das für Wildtiere und Menschen hat. "Tourismus muss eine Quelle der Unterstützung für den Artenschutz bleiben", sagt Ancrenaz, "aber nicht die einzige Rechtfertigung für den Erhalt der biologischen Vielfalt."

Ein starkes Argument für einen finanziell solid verankerten Schutz der Biodiversität bietet die Pandemie selbst. Etliche Studien belegen einen Zusammenhang zwischen der Entstehung von Zoonosen und Landnutzungsänderungen durch den Menschen. Abholzung, Straßenbau, Landwirtschaft, Viehhaltung und der Handel mit Wildtieren hinterlassen Spuren: Arten verschwinden, die Vielfalt reduziert sich, die Artengemeinschaften verändern sich. Was oft als reines Umweltthema abgetan wird, ist in Wirklichkeit auch ein gewaltiges, globales Gesundheitsproblem.

Koexistenz mit Viren

Denn dort, wo der Mensch die Landnutzung ändert, kommen auf einmal Arten miteinander in Kontakt, die sich unter natürlichen Bedingungen niemals begegnet wären. "Alle Tiere, den Menschen eingeschlossen, koexistieren friedlich mit einer ganzen Reihe von Viren und anderen Erregern, an die sie sich im Laufe ihrer Evolution angepasst haben", sagt Simone Sommer, Evolutionsbiologin an der Universität Ulm, die die Mechanismen der Entstehung von Zoonosen in den Tropen untersucht. Eine durch Menschen gestörte Umwelt eröffnet Viren und anderen Erregern aber neue Übertragungsmöglichkeiten.

Ein gut dokumentiertes Beispiel ist das Nipah-Virus. Es tauchte 1998 erstmalig in Malaysia auf und entstand durch die Intensivierung der Schweinehaltung in einer fledermausreichen Gegend. Die Schweine fraßen auf dem Boden liegende, mit Fledermausspeichel kontaminierte Fruchtreste und erkrankten an Hirnhautentzündung.

Erhöhtes Risiko durch Wildtier-Kontakt

Menschen infizierten sich über die Schweine, 105 Personen starben. Seitdem hat es eine Reihe von Ausbrüchen in Südostasien gegeben. "Mehr Kontakt bedeutet ein höheres Risiko dafür, dass Erreger aus Wildtieren auf Nutztiere oder Menschen überspringen", sagt der Wiener Wildtierarzt Christian Walzer, Leiter der Abteilung Gesundheit bei der Wildlife Conservation Society und Wissenschafter an der Vet-Med-Uni Wien, "und wenn wir nichts ändern, wird es wieder zu Virenübertragungen kommen."

Experten sind sich einig: Statt Umweltregularien wegen der sich anbahnenden wirtschaftlichen Pandemiefolgen aufzuweichen, sollte die Weltgemeinschaft umdenken und den Schutz und die Ausweitung der verbliebenen intakten Ökosysteme zur obersten Priorität erklären – zu ihrem eigenen Schutz und jenem von Gorilla, Rebhuhn oder Adonisröschen. Denn jede Art ist ein Erbe, das man für die kommenden Generationen erhalten sollte. (Juliette Irmer, 21.10.2020)