Im April 1989 stellten Stanley Pons und Martin Fleischmann von der University of Utah der Welt ein Experiment vor, von dem sie behaupteten, es könnte den Weg zu einer neuen Form der Energiegewinnung ebnen: Die beiden US-Chemiker wollten eine Möglichkeit gefunden haben, wie man bei Zimmertemperatur eine nukleare Fusion auf elektrochemischem Weg herbeiführen könnte. Der dabei vorgestellte Versuchsaufbau sah geradezu unglaubwürdig einfach aus: Schweres (auf Deuterium basierendes) auf 27 Grad Celsius erwärmtes Wasser, ein beigemengter Elektrolyt, eine Anode und eine Kathode aus Palladium.

Als sie an die Flüssigkeit Strom angelegt hatten, sei es während der Elektrolyse an der Oberfläche des Palladiums zur Verschmelzung der Wasserstoff-Isotope Protium, Deuterium und Tritium gekommen, schrieben die Forscher damals im "Journal of Electroanalytical Chemistry". Dass sich daraus tatsächlich Energie gewinnen lasse, werde durch eine registrierte Überschuss-Wärmeproduktion belegt, so Pons und Fleischmann.

Euphorie und Ernüchterung

Die Fachwelt war natürlich in Aufruhr, die Presse schrieb bereits von der praktisch unerschöpflichen Energiequelle der Zukunft. Doch schon wenige Wochen später stellte sich allgemeine Ernüchterung ein: Obwohl sich viele Physiker und Chemiker eifrig an die Arbeit machten, konnte kein unabhängiges Labor die Fleischmann-Pons-Ergebnisse reproduzieren. Schon Anfang Mai 1989 wiesen Caltech-Forscher bei den Experimenten schwere Fehler nach. Auch Pons und Fleischmann selbst waren nicht in der Lage, ihre Resultate vor Zeugen zu wiederholen.

Im November 1989 schließlich entschied eine Kommission des US-Energieministeriums (DOE), dass "die gegenwärtigen Hinweise auf die Entdeckung eines neuen kernphysikalischen Prozesses, genannt 'kalte Fusion', nicht überzeugend seien" – und der Begriff wurde in der Fachwelt zur heißen Kartoffel, an der sich die wenigsten seriösen Wissenschafter die Finger verbrennen wollten. Als man sich später da und dort erneut mit dieser Thematik zu beschäftigen begann, geschah dies fortan unter der nicht diskreditierten Bezeichnung "low-energy nuclear reactions" oder kurz LENR.

Fusionsenergie als Materialschlacht

Es wäre auch zu schön gewesen: Damit man eine Kernfusion zustande bringt, benötigt man normalerweise extrem hohe Dichten und Temperaturen – etwa so, wie sie im Inneren von Sternen herrschen, den natürlichen Fusionskraftwerken des Kosmos. Erst wenn man die Kerne von Elementen wie Wasserstoff und Helium dazu zwingen kann, ihre starke gegenseitige Abstoßung zu überwinden, gelingt es, aus deren Verschmelzung Energie zu ziehen. Die Fusion gilt als sauberer und effizienter als die Atomspaltung, ist aber mit deutlich mehr technischem Aufwand verbunden, weshalb trotz jahrzehntelanger Bemühungen bis heute noch kein Fusionsreaktor existiert (Stichwort Iter), der zur Stromerzeugung geeignet ist. Will man also Fusionsstrom, führt an dieser enormen Materialschlacht kein Weg vorbei?

Ein Team von Nasa-Wissenschaftern vom renommierten Glenn Research Center (GRC) bei Cleveland, Ohio, will nun eine Fusionsmethode realisiert haben, die ohne Plasma und starke Magnetfelder auskommt. In den Labors des GRC wird seit fast 70 Jahren an neuen Technologien für die Luft- und Raumfahrt geforscht. Unter anderem wurde hier der Ionenantrieb entwickelt, der bei vielen kommerziellen Kommunikationssatelliten mittlerweile Standard ist. Für die von den Forschern um Bruce Steinetz und Theresa Benyo vorgestellten neuen Fusionsexperimente werden lediglich ein bisschen Metall, etwas Wasserstoff und ein Elektronenbeschleuniger benötigt.

"Heiße Fusion" im Metallgitter

Das in zwei Artikeln im Fachjournal Physical Review C präsentierte Verfahren erinnert in vielerlei Hinsicht an die kalte Fusion der 80er-Jahre, doch die Wissenschafter verwehren sich gegen diese Bezeichnung: "Was wir getan haben, war keine kalte Fusion", sagt Forsley, Koautor und leitender Physiker für das Projekt. In Wahrheit handle es sich um eine spezielle Form der "heiße Fusion", die sogenannte "lattice confinement fusion" (übersetzt etwa Gitterbegrenzungsfusion) – auch wenn der Aufwand ungleich geringer sei als bei den heute schon verfügbaren Versuchsreaktoren.

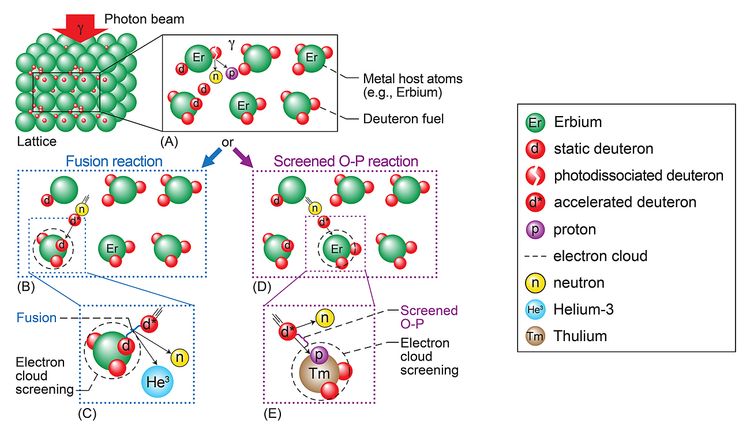

Bei dem Verfahren werden zunächst Proben von Erbium und Titan unter hohem Druck mit Deuteriumgas, einem Wasserstoffisotop mit einem Proton und einem Neutron, "beladen". "Während des 'Ladevorgangs' beginnt das Metallgitter auseinander zu brechen, um das Deuteriumgas halten zu können", erklärt Benyo. "Das Ergebnis ist dann wie ein Pulver." Damit in diesem Material die gegenseitige elektrostatische Abstoßung zwischen den positiv geladenen Deuteriumkernen (Deuteronen), die sogenannte Coulomb-Barriere, überwunden werden kann, beschossen die Forscher Wolfram mit Elektronen. Bei diesen Kollisionen entstand energiereiche Gammastrahlung, die auf die mit Deuterium beladene Erbium- oder Titanprobe fokussiert wurde. Traf ein Photon auf ein Deuteron, zerfiel es in ein energiereiches Proton und ein Neutron auf. Das Neutron wiederum stieß mit einem anderen Deuteron zusammen und beschleunigte dieses.

Hilfreicher Schirm aus Elektronen

Am Ende dieses Prozesses von Kollisionen und Wechselwirkungen steht ein Deuteron, das sich mit genügend hoher Energie bewegt, um die Coulomb-Barriere zu überwinden und dadurch mit einem anderen Deuteron im Gitter zu verschmelzen. Der Schlüssel zu diesem Prozess sei ein Effekt, der als Elektronenscreening bezeichnet wird. Selbst wenn sehr energiereiche Deuteronen umherschießen, kann die Coulomb-Barriere immer noch ausreichen, um eine Fusion zu verhindern. Hilfe kommt hier wiederum von dem Metallgitter: "Die Elektronen im Gitter bilden eine Abschirmung um das stationäre Deuteron", sagt Benyo. "Die negative Ladung der Elektronen schützt das energetische Deuteron vor den abstoßenden Effekten der positiven Ladung des Ziel-Deuterons, bis die Kerne nahe genug aneinander geraten."

Ein neues Element entsteht

Abgesehen von der Deuteron-Deuteron-Fusion fanden die Nasa-Forscher auch Hinweise auf sogenannte Oppenheimer-Phillips-Stripping-Reaktionen. Anstatt mit einem anderen Deuteron zu fusionieren, kollidierte das energetische Deuteron manchmal mit einem der Metallatome des Gitters und erzeugte entweder ein Isotop oder wandelte das Atom in ein neues Element um. Das Team stellte dabei fest, dass sowohl Fusions- als auch Strippreaktionen nutzbare Energie erzeugten.

"Diese Fusionsmethode startet zwar bei niedrigen Temperaturen und Drücken", sagt Benyo. "Aber dort, wo die eigentliche Deuteron-Deuteron-Fusion stattfindet, wird es sehr heiß." Wenn sie nach einem Experiment die Proben berührte, waren sie sehr warm. Diese Wärme stammte zu einem Teil aus der Fusion, zum anderen aber von den energiereichen Photonen, die den Prozess initiieren.

Energiequelle für künftige Raumfahrzeuge

Die Nasa-Forscher hoffen, dass am Ende ihrer Experimente eine Energiequelle für Raumfahrzeuge steht, die beispielsweise an Orten operieren, an denen Sonnenkollektoren nicht verwendet werden können. Nachdem Leistung, Platzbedarf und Gewicht für die Antriebe von Raumsonden wichtige Rollen spielen, biete sich diese Fusionsmethode als potenziell zuverlässige Energiequelle geradezu an, so Benyo. Dafür müsste der Prozess jedoch deutlich effizienter werden, räumen die Wissenschafter ein. Sie hätten dafür allerdings schon einige Idee. Gelingt die Hochskallierung, dann könnte natürlich etwas, das im Weltraum funktioniert, auch auf der Erde Energie liefern. (Thomas Bergmayr, 31.10.2020)