Bild nicht mehr verfügbar.

Am Anfang überschwänglich gefeiert, im Lauf der letzten Staffeln zunehmend kritisiert und am Ende von manchen gar verdammt: Trotz ihres unvergleichlichen Erfolgs hat die TV-Serie "Game of Thrones" gemischte Gefühle hinterlassen. Dass die Autoren ab der sechsten Staffel nicht mehr auf Bücher George R. R. Martins als Vorlage zurückgreifen konnten, gilt als ein wichtiger Grund für den wahrgenommenen Qualitätsverlust und das Absacken in der Popularität. Das Fazit einer Studie, die nun in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" erschienen ist, klingt da wie eine Bestätigung dessen, was viele Fans in Foren zum Ausdruck brachten.

Denn das interdisziplinäre Team um Thomas Gessey-Jones von der Universität Cambridge, das nun ausdrücklich den Realismus dieser Fantasy-Welt lobt, untersuchte nicht "Game of Thrones", sondern die Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer", auf der die TV-Serie beruht. Seit 1996 schreibt George R. R. Martin in bedächtigem Tempo an diesem Opus magnum. Dass im Gegensatz zur längst abgeschlossenen TV-Serie immer noch zwei Bände fehlen, bringt seine Fans seit Jahren zur Verzweiflung.

Gessey-Jones versammelte ein Team von unter anderem Mathematikern und Psychologen mehrerer britischer und irischer Universitäten um sich, um "Das Lied von Eis und Feuer" auf seine Realitätsnähe abzuklopfen. Nicht was Drachen, Eiszombies und unerklärliche Jahreszeitenschwankungen anbelangt, sondern in Bezug auf die sozialen Geflechte zwischen den Figuren.

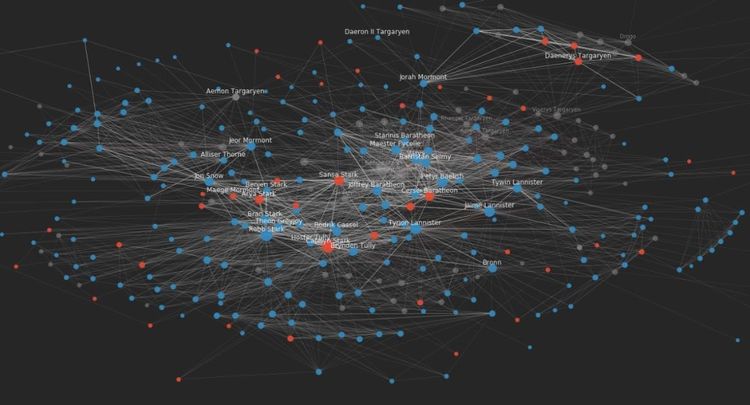

In die Netzwerkanalyse flossen etwa 2.000 namentlich genannte Romanfiguren ein, zwischen denen über 41.000 Interaktionen stattfanden. Das klingt nach einem unentwirrbaren Dickicht, doch heruntergebrochen auf einzelne Kapitel und Handlungsstränge sieht das laut Analyse schon wesentlich übersichtlicher aus.

Wie im echten Leben

Das Ergebnis lautete, dass die Anzahl und die Intensität der sozialen Kontakte, die die Charaktere pflegten, ganz derjenigen von Menschen im echten Leben entspreche. Selbst die herausragendsten Handlungsträger stünden jeweils nur zu etwa 150 anderen Figuren in Beziehung. Das entspricht laut den Forschern genau der Größenordnung, mit der ein durchschnittliches menschliches Gehirn noch fertig werden kann.

Dass der Umfang der in den Büchern dargestellten sozialen Geflechte mit denen vieler in der Realität übereinstimmt, sei ein wichtiger Grund für den Erfolg der Romane, so die Forscher: Sie würden sich deshalb einfach "echt" anfühlen. Die Frequenz der Todesfälle von Sympathieträgern – ein gleichermaßen geliebtes wie gefürchtetes Markenzeichen Martins – oder anderer unvorhersehbarer Ereignisse sei ein weiterer Grund. Solche Nackenschläge kämen oft und überraschend genug, um die Leser zu fesseln – aber nicht so oft, dass es die Fähigkeit übersteige, der Handlung zu folgen, oder dass es unglaubwürdig erscheine.

Robin Dunbar von der Universität Oxford brachte es abschließend so auf den Punkt: "Diese Studie liefert überzeugende Beweise dafür, dass gute Schriftsteller sehr sorgfältig innerhalb der psychologischen Grenzen des Lesers arbeiten." (jdo, 2. 11. 2020)