Es gibt den Moment, in dem Covid-Kranken die Luft ausgeht. Das Atmen fällt ihnen schwer, sie fühlen sich immer schwächer; schließlich müssen sie ins Krankenhaus. Die meisten Erkrankten können auf den Normalstationen versorgt werden, aber ein kleiner Teil braucht eines von den 1900 Intensivbetten, die in Österreichs Spitälern zur Verfügung stehen. Zwei Wochen dauert die durchschnittliche Intensivbehandlung, und die meisten dieser Patienten überleben auch dank der guten Ausstattung des österreichischen Gesundheitssystems und der Kompetenz des medizinischen Personals die Krankheit.

Aber derzeit sind nicht nur tausende Menschen an Covid-19 erkrankt. Auch das Gesundheitswesen steuert auf eine medizinische Notlage zu. Um das Bild des typischen Corona-Krankenverlaufs zu verwenden: Die Krankenhäuser verspüren angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen Atemnot, und wenn dieser Trend noch einige Tage und Wochen anhält, könnte nur noch eine Intensivbehandlung den befürchteten Kollaps der Krankenhäuser abwenden.

Angst vor Triage

Immer wenn es um die verfügbaren Ressourcen in Österreichs Spitälern geht, kommt das Wort Triage ins Spiel, ein Begriff aus der Katastrophenmedizin, der in der aktuellen Situation suggeriert, Covid-Kranke könnten nicht mehr versorgt werden. "An dem Punkt, an dem wir das Leben zweier Menschen mit gleichen Überlebenschancen gegeneinander abwiegen müssten, sind wir allerdings nicht", sagt Michael Joannidis, Leiter der Intensivmedizin an der Med-Uni Innsbruck. Viel sinnvoller wäre, statt von Triage von Priorisierung zu sprechen, denn das ist de facto das, was heute auch passiert," sagt Medizinethiker Ulrich Körtner von der Universität Wien. Priorisierung ist in der Medizin keineswegs selten, sondern Alltag in jeder Notfallambulanz, wo jeden Tag entschieden wird, wer aufgrund des schlechteren Gesundheitszustandes als Erstes behandelt wird. In der Covid-Pandemie ginge es darum, sich neue Kriterien für die Priorisierung zu überlegen, "Allokation ist der Terminus technicus", so Körtner und meint die Zuteilung knapper Ressourcen. "Aus medizinethischer Sicht sollten Allokationsentscheidungen möglichst weit weg vom einzelnen Patienten getroffen werden", sagt er, und Spielraum gäbe es weit weg vom Krankenbett auf verschiedenen Ebenen.

Maßnahmen in den Krankenhäusern

Aus Gesprächen mit Medizinern ergeben sich sechs Maßnahmen, die Österreichs Krankenhäuser derzeit setzen oder noch setzen könnten, um der Krise Herr zu werden.

1. Verschieben: Überall in den Spitälern ist das Rangieren um den Ausbau von Kapazitäten angelaufen. "Es werden Stationen heruntergefahren, nicht lebenswichtige Operationen verschoben und damit Personal freigespielt, das wir dort einsetzen können, wo es dringender gebraucht wird", kann Joannidis von den aktuellen Umstrukturierungen an der Klinik berichten.

2. Vernetzen: In vielen Bundesländern haben Spitalsträger begonnen, sich zu vernetzen. Im österreichischen Gesundheitssystem werden die Krankenhäuser aus unterschiedlichen Finanzquellen gespeist. Daraus ergeben sich wirtschaftlich und versorgungstechnisch unterschiedliche Bereiche, deren Grenzen in der Corona-Pandemie gerade durchlässig werden. Durch ein gemeinsames Vorgehen wird sichergestellt, dass auch Nicht-Covid-Kranke gut versorgt sind.

3. Überstellen: Das Coronavirus kursiert regional unterschiedlich stark. Eine Idee bei knapper werdenden Ressourcen ist deshalb auch eine bundesländerübergreifende Versorgung von Covid-Kranken, "das wäre dann ein Belastungstest für unser föderalistisches Versorgungssystem und damit die Politik", gibt der Medizinethiker Körtner zu bedenken. Wenn oberösterreichische Covid-Kranke wegen freier Kapazitäten in Wien dort versorgt werden könnten, "wäre es Rationalisierung, nicht Rationierung", so Körtner und sieht es als demokratiepolitische Aufgabe, das Thema offen zu diskutieren.

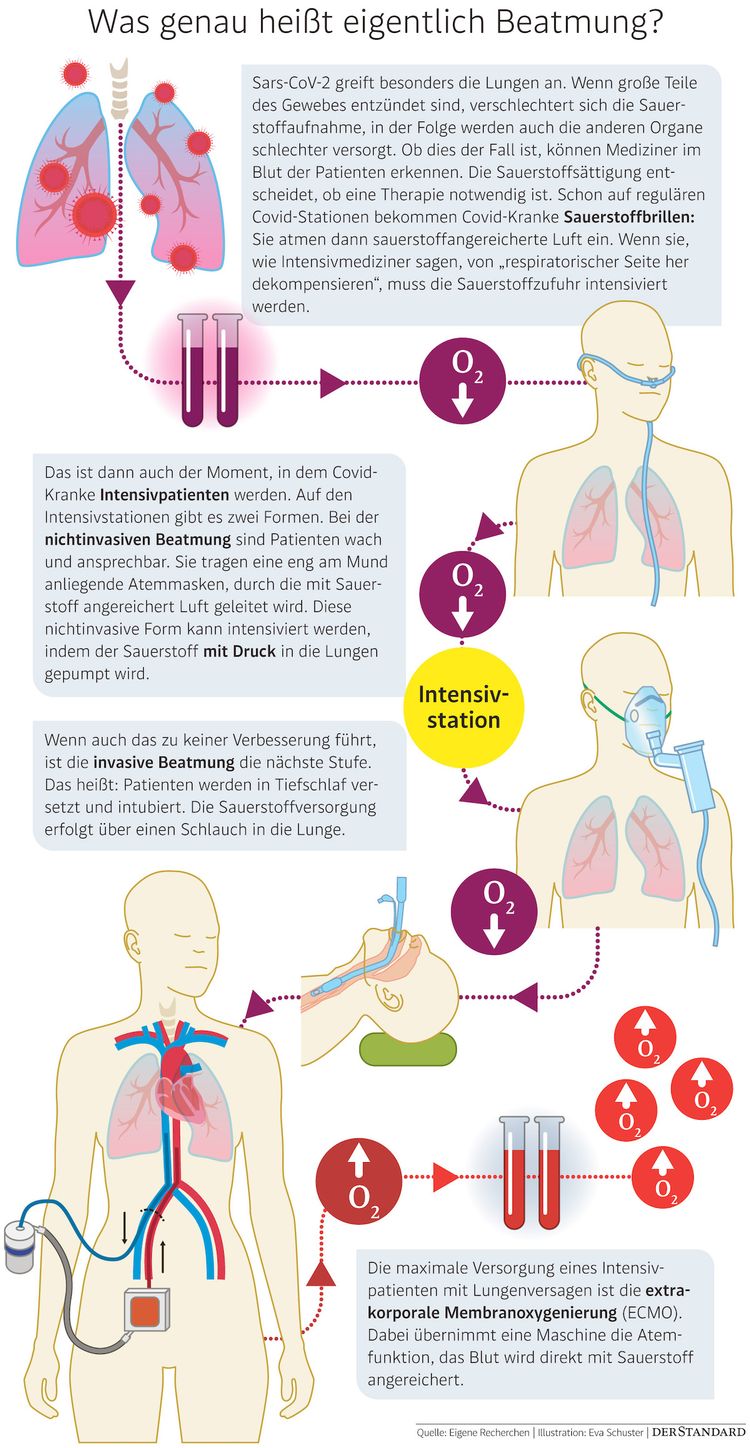

4. Differenzieren: Auch auf den Intensivstationen selbst, also dort, wo ein Prozent der Corona-Infizierten mit Hightech-Medizin behandelt wird, hat sich die Priorisierung verändert. "Im Gegensatz zum Frühjahr gibt es Leitlinien", sagt Joannidis. In der Intensivmedizin werden die Covid-Kranken noch einmal nach Schweregraden eingeteilt. Es gibt Intensivbetten in drei Kategorien, die vom Bedarf der Beatmung (siehe Grafik), von Begleiterkrankungen, der medikamentösen Therapie und dem Funktionieren der anderen Organe abhängen.

"Eine invasive Behandlung auf der Intensivstation ist für den Körper so etwas wie ein Marathon. Wer von vornherein zu wenig körperliche Ressourcen hat, wird eine wochenlange Beatmung nicht schaffen", sagt er. Es ist also nicht so, dass man eine Behandlung durch Triage verweigert, "aber wenn man als Intensivmediziner weiß, dass die Aussicht auf ein Überleben gering ist und, selbst wenn es gelingt, mit so großen Einschränkungen verbunden ist, dass ein selbstbestimmtes Leben nicht mehr möglich ist, stellt sich die Frage, ob eine Entscheidung für eine Intensivbehandlung wirklich im Sinne des Patienten wäre", sagt Joannidis. Nach einer intensivmedizinischen Behandlung bräuchten auch Jüngere mitunter ein Jahr, um sich zu erholen. "Wichtig in der Pandemie ist es, Fehl- oder Überversorgung zu vermeiden", so Körtner.

5. Mit Patienten reden: Was Intensivmediziner Joannidis vor allem vermisst, ist das Mitspracherecht der Covid-Kranken. "Es geht um ein ehrliches Gespräch darüber, was Intensivmedizin bedeutet", sagt er und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Patienten den sogenannten Katabolismus, also den Abbau von Muskelmasse, das Aufbrauchen sämtlicher Energiereserven durch die Entzündung und die lange Rehabilitationsphase zu erklären. Vor allem ältere Menschen würden ihm dann meist sagen: "Herr Doktor, ich hab’ ein schönes Leben gehabt, das will ich jetzt nicht." Wenn sich Patienten dagegen entscheiden, stehen immer noch andere Behandlungswege außerhalb der Intensivstationen offen, und viele Patienten überleben die Infektion.

6. Selbst bestimmen: Aus Sicht von Joannidis wäre es deshalb notwendig, ältere Menschen, also jene, die ein höheres Risiko einer schweren Verlaufsform haben, in eine Diskussion über ihre Wünsche und Erwartungen im Falle einer Infektion miteinzubinden – und zwar, bevor sie erkranken. Dafür fehlen Konzepte in Alters- und Pflegeheimen. "Mitsprache ist auch eine Frage des Patientenwohls und damit der Menschenwürde", sagt Körtner. Alte Menschen sollen entscheiden, ob sie überhaupt ins Spital gebracht werden wollen. Das Problem: Medizinische Betreuung im Pflegeheim ist rechtlich nicht vorgesehen, könnte aber eine Option in der Pandemie werden, ärztlich unterstützt vor Ort. "Das größte Problem in unserer Gesellschaft ist wahrscheinlich, dass wir das Sterben am Lebensende einfach nicht akzeptieren wollen", sagt Joannidis und meint das Augenmaß zwischen medizinisch Machbarem und Sinnvollem. Was er sich als Intensivmediziner wünscht, ist mehr öffentlicher Diskurs, weil dadurch mehr Luft in ein belastetes System gebracht würde.

(Karin Pollack, 14.11.2020)