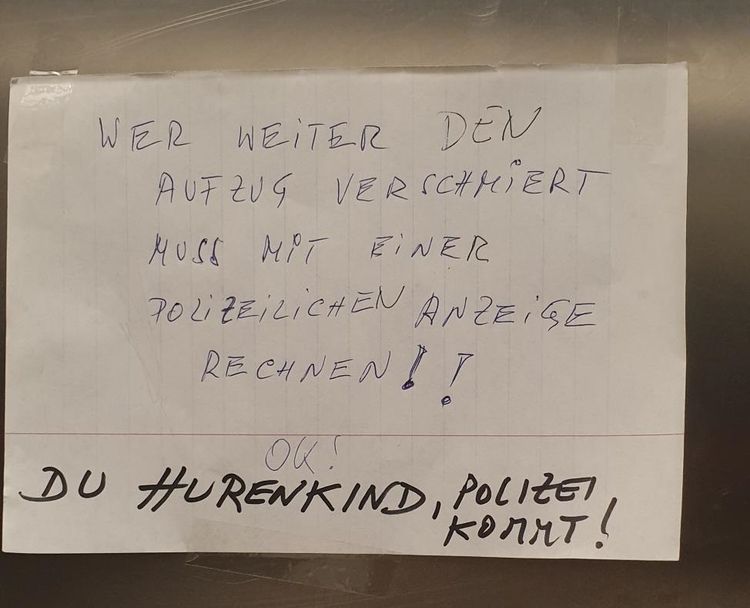

"Du Hurenkind, Polizei kommt", begrüßt mich eines Tages ein eifrig aufgeklebter Zettel bei meiner täglichen Fahrt vom siebenten Stock ins Erdgeschoß. Mein sonstiges Verhalten, wenn ich in den Aufzug steige, nämlich in den Spiegel zu schauen und der Überwachungskamera selbstbewusst ein paar Bussis zuzuwerfen – ich hoffe, dass sie nicht wirklich im Einsatz ist –, ist diesmal, wie so oft in der letzten Zeit, unmöglich.

Irgendjemand hat nämlich wieder den 15-Personen-Aufzug mit einer für mich ohne Berührung nicht identifizierbaren, chemisch riechenden Flüssigkeit vollgeschmiert. Meinen Nachbarn in den rund 100 Wohnungen der Stiege schmeckt das gar nicht, deswegen warnte jemand mit dem aufgepickten Papier vor einer Anzeige – und bekam neben einem nüchternen "OK" eingangs erwähnten Satz als Reaktion zu lesen.

Derartige Kuriositäten sind in meinem Gemeindebau in der Wiener Leopoldstadt keine Seltenheit. Das soll aber nicht den Eindruck vermitteln, dass sie das Leben im sozialen Wohnbau im Allgemeinen widerspiegeln. Den kleineren Gemeindebau in einem Randbezirk, in dem ich aufgewachsen bin, hätte man genauso gut mit einem privaten Wohnhaus verwechseln können. Gut, wäre da nicht die überdurchschnittliche Zahl an Pensionisten, die mit ihrer täglichen Beobachtungsroutine vor dem Fenster jeder Überwachungskamera ebenbürtig waren.

Eher liegt es an der schieren Größe meiner heutigen Anlage. Hier leben viele, viele Menschen in hunderten Wohnungen, und das mitten in der Stadt und auf engem Raum. Das schafft eine gewisse Anonymität, die sich in den Erlebnissen widerspiegelt, die es wohl so nicht geben würde, wenn ihr Auslöser leicht zu identifizieren wäre.

Marihuana und Hundekot

Das Schmierproblem hat sich mittlerweile erledigt, allerdings roch es im Aufzug zuletzt immer wieder ziemlich penetrant nach Marihuana. Während ich die Sinnhaftigkeit des Rauchens in einem so kleinen, geschlossenen Raum lediglich nicht ganz nachvollziehen kann – ich erinnere an die (hoffentlich nicht aktive) Überwachungskamera –, sorgt das bei meinen Nachbarn hingegen für ziemliche Frustrationen. "Wenn i den derwisch, der do dauernd kifft", sagt mir eines Tages die freundliche Pensionistin von nebenan, "den derschieß i." Eine andere, meist ebenso freundliche, etwas betagtere Dame besteht darauf, dass ich mit ihr in den Aufzug steige, denn "dieses Corona" geht ihr schon ziemlich auf die Nerven. So wie diese Regierung. Und der Lockdown. Und dieser Impfwahnsinn. Und, und, und ...

Auch draußen erwartet mich stets ein Abenteuer: Beim Weg hinaus ist von der Abkürzung durch die Wiesen der Anlage dringendst abzuraten. Außer man möchte ein Souvenir in Form eines Kothaufens am Schuh mitnehmen. Doch auch auf dem Asphaltweg sollte lieber nichts auf den Boden fallen, wenn man kein Fan von vertrocknetem Taubenkot ist. Wer außerdem außerhalb des Zeitraums von wenigen Tagen kurz vor und nach einem Räumungstermin durch Wiener Wohnen vorbeischaut, darf sich den nirgendwo sonst in Wien derart beeindruckenden Anblick zig verwaister Einkaufswagen zu Gemüte führen.

Ein Augenschwenk auf die verschmierten Wände offenbart eine aus ästhetischer Perspektive etwas fragwürdige Graffitischrift – aber gut, über Kunst kann man streiten – mit den Worten "Don’t make stupid boys make you sad". Oh, süß, denke ich, da dürfte eines der Kids in der Anlage seinen Liebeskummer schöpferisch verarbeitet haben. Ich gehe weiter. Auf der gegenüberliegenden Fassade liest sich dann: "A ring of cocaine will protect you". Die Schrift ist dieselbe.

Hilfe, ich werde Mama

Wieder zu Hause ist dann alles super. Mal abgesehen von der unerwarteten Mutterschaft, die mir dank meines Wohnortes wohl oder übel bevorsteht. Nein, ich bin nicht durch den Gemeindebau schwanger geworden, aber das Taubenpärchen, das irgendwann entschieden hat, die Corona-Lockdowns auf meinem Balkon zu verbringen, hat schon wieder Eier gelegt. Habe ich erwähnt, dass mein Gemeindebau seit Jahren von einer Taubenplage heimgesucht wird?

Meine Versuche, diese verflixten Wesen – schlimmere Kraftworte wurden nachträglich entfernt – dazu zu bringen, etwas anderes, oder zumindest an einem anderen Ort, zu brüten, scheiterten kläglich: Der gelbe Behälter des Kinder-Überraschungseis, den ich zuerst als Ersatz für die Taubeneier ins Nest legte, war bald spurlos verschwunden. Wahrscheinlich in einem verzweifelten Versuch, den verschwundenen Nachwuchs wiederzufinden.

Okay, vielleicht habe ich die Intelligenz der elendigen Taubenviecher unterschätzt. Versuch Nummer zwei war daher ein weißer Pingpongball, der allerdings auch bald nicht mehr aufzufinden war. Tage später tauchte er plötzlich vor meiner Balkontür wieder auf. Diesmal vollgekackt, versteht sich, so wie eigentlich alles andere auch. Vielleicht eine Botschaft. Beim dritten Anlauf versuche ich es also nochmals mit Plastikeiern. Sonst werde ich wohl oder übel Mama.

Anonym und günstig

Aber gut. Von Taubenbabys, Indoor-Kiffern und ganz, ganz (ganz, ganz ...) viel Tierkot abgesehen: Meine Miete ist ein Spott, und gerade als Jungwienerin, die noch nicht wusste, ob sie in Bälde einen festen und ordentlich bezahlten Job finden wird, offenbarte sich der Gemeindebau für mich als sehr realistisches Eintrittsticket für eine Wohnung in der inneren Stadt.

Die Anonymität, die eine so große Siedlung naturgemäß mit sich bringt, ist außerdem nicht nur schlecht. Vor Kontakt mit unfreundlichen Nachbarn braucht man sich etwa nicht zu fürchten, denn selbst wenn man diesen einmal begegnet, wird man das, sofern man nicht im selben Stockwerk wohnt, sowieso nicht bald wieder tun.

Das heißt nicht umgekehrt, dass Nachbarschaftshilfe ein Fremdwort ist: Das erfuhr ich schon an jenem Tag, an dem ich frisch eingezogen war und ein freundlicher Herr den beiden Lieferanten, die sich gerade mit meiner neuen Couch abmühten, anbot, sie bei ihrer Schlepperei in meine Wohnung zu unterstützen. Oder aber als die Corona-Krise ihren Anfang nahm und zahlreiche Nachbarn auf einem Spickzettel im Erdgeschoß ihre Telefonnummer teilten für den Fall, dass jemand Hilfe bei seinen Einkäufen brauchen könnte.

Zwar ist es in meiner heutigen Anlage öfter einmal ein bisschen lauter, aber nirgends sonst in der Stadt kann man mit Freunden selbst die heißesten Sommerabende bis spät in die Nacht auf dem Balkon verbringen, ohne dass einem auch nur der geringste Hauch einer Beschwerde entgegenschlägt. Zum Einschlafen muss man halt manchmal den Nachbarsfernseher auf der anderen Seite der Wand übertönen – aber so bildet man sich zumindest auch musikalisch weiter. Es lebe der soziale Wohnbau. (Muzayen Al-Youssef, 6.2.2021)