Digitale Geisteswissenschaften (Digital Humanities, DH) sind eine Querschnittsdisziplin, die mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung seit den 1950er-Jahren mit computergestützten Forschungsmethoden die geisteswissenschaftliche Forschung vorantreiben möchte. Durch die voranschreitende Digitalisierung der Forschungspraxis und des universitären Arbeitsplatzes seit den 1990er-Jahren ist der Computer mittlerweile immer seltener nur die Weiterentwicklung der elektrischen Schreibmaschine.

Die Geisteswissenschaften - ein schwieriger Begriff, mit dem viele nicht so recht etwas anfangen können. Als bildliche Assoziation drängt sich Auguste Rodins "Der Denker" (Le Penseur) auf. Geisteswissenschafterinnen und Geisteswissenschafter denken über Sprache, Geschichte, Musik, Kunst, Literatur, Kultur in allen ihren Facetten nach. Sie gliedern sich deshalb in viele Unterdisziplinen, die selbst wieder mehrere Einzelwissenschaften (Geschichte, Germanistik, Slawistik und so weiter) vereinen.

Was alle einzelnen Disziplinen vereint und auch die Geisteswissenschaften prägt, ist ein Streben nach dem Verstehen von menschlichen Lebensäußerungen und möglichen Erklärungsmodellen dafür. In vielen Geisteswissenschaften läuft das recht theorieorientiert und scheinbar weltfremd in Archiven, Museen und Bibliotheken ab. Aber wie viele Menschen werden von Literatur und Kunst inspiriert und hören gerne Musik? Ist Sprache nicht allgegenwärtig? Wie viel Wahrheit steckt im Zitat ”Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten"?

Das Beste aus unterschiedlichen Welten

Als Querschnittsdisziplin vereinen die Digitalen Geisteswissenschaften Forschungsmethoden aus unterschiedlichen Einzelwissenschaften: Die für die einzelnen geisteswissenschaftlichen Disziplinen charakteristischen Forschungsmethoden (Aufarbeitung von Quellenmaterial, Interpretation, empirische Datenerhebung, Statistik et cetera) werden mit Methoden aus den Computerwissenschaften und der Informatik verknüpft: Originaldokumente in Archiven und Bibliotheken, Bilder und Objekte in den Museen werden mit 2D- und 3D-Digitalisierungstechniken im Web auffindbar und erlebbar gemacht. Texte werden mithilfe von Computerprogrammen interpretiert (zum Beispiel Autorenschaftserkennung, Stilometrie, Sentiment-Analysis). Digitale Audio- und Video- sowie Internettechnik kommt bei der Erhebung von Sprachdaten für linguistische Forschung zum Einsatz und diese sowie andere Forschungsdaten werden computergestützt analysiert und zum Beispiel in grafische Datendarstellungen (Diagramme, Landkarten) umgewandelt. Hand in Hand mit der digitalen Erforschung geht die langfristige Dokumentation und Sicherung der Methoden und die Langzeitarchivierung der Daten.

Der Reiz dabei ist es, anscheinend konträre Forschungszugänge miteinander zu vereinen und weiter zu gehen als es die herkömmlichen Forschungsmethoden erlauben würden. Das Ziel der Digitalen Geisteswissenschaften ist also die Überprüfung und Nutzbarmachung von neuen Entwicklungen in der Informatik für geisteswissenschaftliche Forschung - und die Konfrontation der Informatik mit Problemen und Daten jenseits des ökonomischen und administrativen Mainstream. Dass derartiges nicht immer ohne Spannungen abläuft und man sehr oft Akzeptanz in allen beteiligten Disziplinen erringen muss, macht das Forschungsgebiet umso anregender.

Wie alles begann ...

Welche Distanzen dabei zu überbrücken sind, wird schon am “Beginn” der Geschichte der Digitalen Geisteswissenschaften sichtbar: Als der Gründervater der Disziplin wird gerne ein Jesuitenpater genannt: Roberto Busa stieß im Zuge der Erforschung der Werke des mittelalterlichen Philosophen Thomas von Aquin an die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Als Philosoph und Theologe interessierte er sich natürlich für Texte, sein Interesse waren aber nicht die bloßen Wörter, das Gedruckte, sondern der Sinn dahinter. Für seine Studien, für die er in den 1940er-Jahren im Zuge seiner Dissertation einen Zettelkasten mit rund 10.000 Karteikarten angefertigt hatte, war er auf der Suche nach einem leistungsfähigeren System. Damit sollten alle Werke von Thomas von Aquin durch eine Wort-Konkordanz erschlossen werden. Durch die Darstellung aller in den Texten vorhandenen Wörter in ihrem unmittelbaren Kontext sollte ein vertieftes Textverständnis entstehen. Busa fand die Lösung für sein Problem in der Welt der Business-Machines. In einem persönlichen Gespräch konnte er 1949 den langjährigen CEO von IBM, Thomas J. Watson, gewinnen, ihn mit ihren damaligen Lochkartensystemen zu unterstützten - und die Idee, Computer für geisteswissenschaftliche Fragestellungen zu verwenden, war Wirklichkeit geworden. Busas Werk ist übrigens heute noch verfügbar.

Seit den 1950er-Jahren sind ähnliche Forschungsvorhaben in Amerika und Europa durchgeführt worden. Der Einsatz von Computern zur Erleichterung von bestehenden geisteswissenschaftlichen Forschungsmethoden etablierte sich in einer kleinen, aktiven Community. Die Forscherinnen und Forscher tauschten sich in einschlägigen Konferenzen aus und Publikationen, die zu statistischen Anwendungen und textanalytischen Untersuchungen berichteten, erschienen. Seit den 1980er-Jahren entstanden Forschungszentren zum Bereich “Humanities Computing”, wie er in den Anfangsjahren genannt wurde.

Ein Tummelplatz für Nerds

Die Entwicklungen im Bereich der Computertechniken führte zu vorgefertigten Programmpaketen, die nicht nur die zusätzliche Programmierung der Hardware unnötig machen, sondern es auch erlaubten, Methoden anzuwenden, deren statistische oder mathematische Grundlagen man nicht bis ins letzte Detail verstand. Neben quantitativen Anwendungen war es vor allem das Textlayout für komplexe Darstellungen von wissenschaftlichen Editionen, das durch den Computereinsatz - sofern man Zugang zu einem solchen hatte - erheblich erleichtert wurde. Das Aufkommen des PCs Mitte der 1980er-Jahre brachte die Rechenleistung direkt auf den Schreibtisch der Forscherinnen und Forscher. Damit gingen Erleichterungen und Verbesserungen in der Erfassung der Daten (Texteingabe mittels Tastatur, automatische Texterkennung) und der Darstellung der Daten (zum Beispiel von Bildern) einher. Gleichzeitig wurde der Computer auch zu einem nicht zu vernachlässigendem Kommunikationsmittel. Die leichtere Verfügbarkeit der technischen Einrichtungen regte die Kreativität vieler Forscherinnen und Forscher an, neue computergestützte Forschungsmethoden in den Geisteswissenschaften zu erproben. Hilfreich war auch, dass die Kulturerbeinstitutionen (Bibliotheken, Museen, Archive) immer intensiver daran mitarbeiteten, digitale Repräsentanten ihrer Objekte bereit zu stellen - für die Wissenschaft, aber auch für die Allgemeinheit.

Der Siegeszug des World Wide Web (das auf grundlegenden Entwickungen des Altanglisten Michael Sperberg-McQueen aufbaut) seit Mitte der 1990er-Jahre schuf weitere Anreize und unterstützte diesen Prozess zusätzlich. Die Nutzung von Computer und Internet für die geisteswissenschaftliche Forschung wurde vom Avantgarde-Projekt zum Mainstream: Die Erleichterungen etablierter Forschung und die neu eröffneten Forschungsmöglichkeiten entfalteten ihre Attraktivität. Ab den frühen 2000er-Jahren wurde der Begriff Humanities Computing sukzessive durch die Bezeichnung Digital Humanities (DH) ersetzt. Denn DH macht deutlich, dass es nicht nur ein paar Informatiker sind, die sich auch für Sprache, Geschichte und Kultur interessieren, sondern daß digitale Methoden eine eigenständige Art sind, geisteswissenschaftliche Forschungsfragen zu bearbeiten.

Digitale Geisteswissenschaften heute

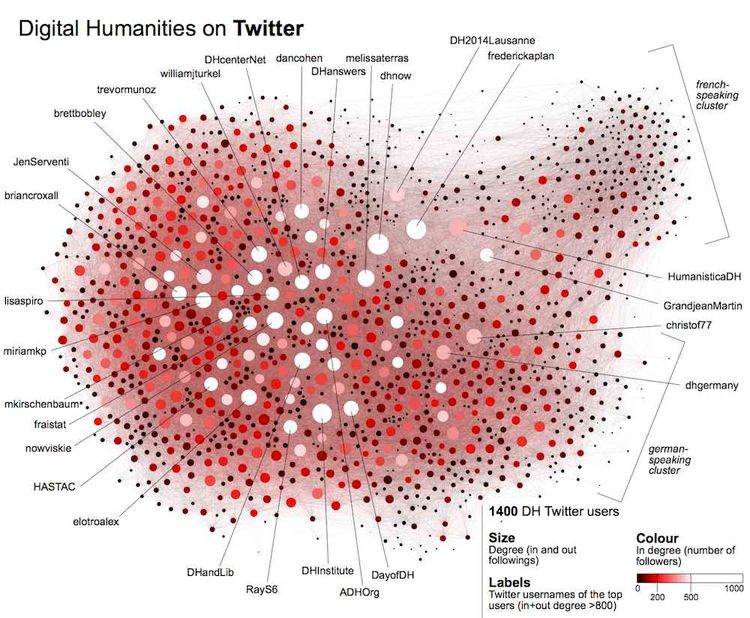

Aktuell hat sich in dieser Disziplin eine starke weltumspannende und eng vernetzte Community herausgebildet: Ein derartiges Netzwerk (als Visualisierungsmethode) zeigt die Analyse von mit dem Forschungsbereich assoziierten Twitternutzerinnen und -nutzern im Jahr 2015. Die Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung von Forschungsmethoden, wie der Quellendigitalisierung, Annotation, digitalen Edition, quantitativen und qualitativen Analyse haben natürlich nach wie vor einen zentralen Stellenwert. Die aktuellen Bestrebungen der Community gehen aber verstärkt dahin, auszuloten, welche Effekte - als Risiken wie als Chancen - maschinelles Lernen (“KI”) für geisteswissenschaftliche Forschung haben.

In Österreich haben sich in den letzten Jahren an allen größeren Forschungseinrichtungen DH-Zentren herausgebildet, die in einem überregionalen Austrian Centre for Digital Humanities zusammengeschlossen sind, mit Standorten und unterschiedlichen Schwerpunkten in Wien, Graz und Innsbruck. Mit seinen Wurzeln in den frühen 1990er-Jahren ist das Grazer Zentrum für Informationsmodellierung die älteste Einrichtung in diesem Bereich. Die Forschungsschwerpunkte in Graz sind die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten in der GAMS (Geisteswissenschaftliches Asset Management System), die technische und methodische Weiterentwicklung digitaler Editionen und die digitale Museologie. Damit verbunden sind Forschungsschwerpunkte zu Semantic Web-Technologien oder zur digitalen Literaturwissenschaft. Seit 2017 bietet die Universität Graz ein Masterstudium und damit einhergehend ein Doktoratsstudium Digitale Geisteswissenschaften an, das inzwischen auch an der Universität Wien Nachahmung gefunden hat.

Im Rahmen dieses Blogs sollen in den nächsten Beiträgen spannende Aspekte aus laufenden Forschungsprojekten vorgestellt werden: computerbasierte Simulationen, Ziele und Arbeit des Konsortiums CLARIAH-AT, Textmining- und Distant Reading-Verfahren an Zeitschriftentexten aus dem 18. Jahrhundert, Multispektralanalyse mittelalterlicher Handschriften und vieles mehr. (Helmut W. Klug, 9.2.2021)

Literatur

- Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, and Malte Rehbein, Digital Humanities: Eine Einführung Stuttgart: Metzler, 2017.

- Winter, Thomas Nelson, "Roberto Busa, S.J., and the Invention of the Machine-Generated Concordance". 1999. Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department. 70.

Links