Eine große Zukunft ist den Atomkraftwerken wohl nicht beschieden. Wahrscheinlich ist, dass die aktuellen Kapazitäten gehalten werden oder leicht sinken.

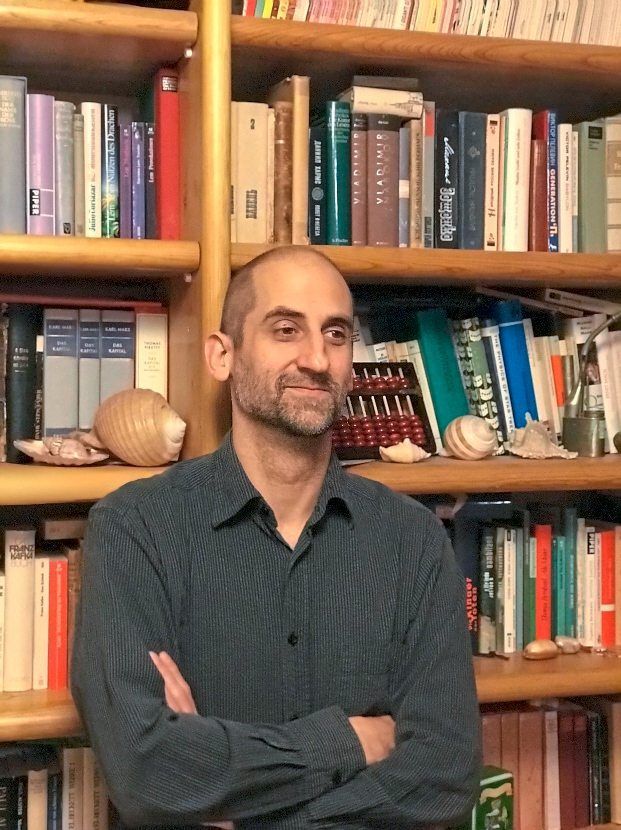

Der schwere Reaktorunfall von Fukushima im März 2011 veränderte den Umgang mit der Kernkraft. Nikolaus Müllner von der Wiener Universität für Bodenkultur, der Österreich im Nuclear Safety Standard Committee der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vertritt, beobachtet diesen Wandel. Ein Ausbau der Atomkraft werde aus mehreren Gründen nicht kommen.

STANDARD: Wie hat sich die Debatte über Kernkraft durch Fukushima verändert?

Nikolaus Müllner: Vor Fukushima war eine Renaissance der Kernenergie als vermeintlich klimaschonende Technologie im Gespräch. Der Unfall hat eine Zäsur gesetzt. Die Ausbaupläne bekamen einen großen Dämpfer. Deutschland, Italien und die Schweiz haben sich zum Ausstieg entschlossen. In den USA liegen mehrere Projekte auf Eis. Selbst in China kam es zu einem Stillstand des Programms. Meinem Eindruck nach gibt es auch in Japan, wo aktuell nur wenige Reaktoren am Netz sind, ein Umdenken. Zudem hat der Reaktorunfall – wie zuvor auch Tschernobyl – der Sicherheitsforschung starke Impulse gegeben.

STANDARD: Kommt diese Forschung auch tatsächlich in den AKWs an?

Müllner: Ja. Die Sicherheitsstandards der IAEA wurden nach Fukushima stark überarbeitet. Früher war es etwa nicht vorgeschrieben, dass überhaupt Pläne für den Fall einer Kernschmelze vorliegen. Neue Reaktoren müssen nun zeigen, dass sie mit einer Kernschmelze umgehen können – etwa mittels eines Core-Catchers, der das Kernmaterial im Ernstfall abfängt und kühlt. Bei bestehenden Anlagen sind Nachrüstungen auf den letzten Stand der Technik aber oft nicht möglich. Das ist auch in Europa ein Problem, weil hier die Reaktoren sehr alt sind.

STANDARD: Das Argument, dass nur mit Atomkraft das Klima zu retten wäre, wird bis heute oft gebracht. Was sagen Sie dazu?

Müllner: Kernkraftwerke sind, über ihren Lebenszyklus betrachtet, nicht CO2-frei. Zwar ist der Betrieb relativ emissionsarm, Abbau und Anreicherung von Uran sind aber sehr energieintensiv. Experten streiten, wie viel Gramm CO2 rechnerisch pro erzeugter Kilowattstunde freigesetzt werden. Für die Kernkraft nachteilige Schätzungen kommen hier durchaus in den Bereich von Gaskraftwerken, die Gegenseite schätzt dagegen Zahlen nahe null. Tatsächlich kann beides stimmen – es kommt auf die konkreten Rahmenbedingungen an. Wenn ich einen niedrigen Urananteil im Erz habe und viel Erdreich mithilfe fossiler Energie bewegt werden muss, dann werden die CO2-Werte in die Höhe schießen. Doch abseits davon ist auch ein zweiter Aspekt wichtig.

STANDARD: Welcher ist das?

Müllner: Die Zeit drängt. Eine CO2-freie Wirtschaft soll in wenigen Jahrzehnten umgesetzt sein. Die Kernkraft benötigt aber extrem lange Entwicklungszeiträume. Tschechien rechnet bei der Planung eines neuen AKWs damit, dass es erst 25 Jahre später ans Netz geht. Die Frage ist, ob ein Ausbau der Atomkraft für den Klimaschutz also rechtzeitig kommen würde. Zudem ist Uran nicht unbegrenzt vorhanden. Das Uran-235, das in aktuellen Reaktoren zum Einsatz kommt, hat nur einen Anteil von 0,7 Prozent am Gesamtvorkommen. Bei konstantem Verbrauch reichen die Ressourcen noch 100 bis 150 Jahre. Setzt man massiv auf Kernkraft, verkürzt sich diese Zeitspanne. Um dieses Problem zu lösen, müssten wir auf einen geschlossenen Brennstoffkreislauf setzen, bei dem man auch Uran-238 verwenden kann.

STANDARD: Wie sieht diese Technologie aus?

Müllner: Die neuen Reaktoren würden Rohstoffe besser nutzen und Atommüll reduzieren, sind aber technisch extrem aufwendig – sie werden etwa nicht mit Wasser gekühlt, sondern mit Flüssigmetall. Das hat bis jetzt nicht überzeugend funktioniert: Frankreich hat seinen milliardenschweren Demoreaktor wieder aufgegeben. In Deutschland gab es eine "Zwentendorf-Erfahrung" – ein fertiger Reaktor ging wegen Sicherheitsbedenken nicht in Betrieb. Bei den schnellen Reaktoren in Russland bezweifle ich, dass sie in Europa genehmigungsfähig wären. Die Technologie ist nicht ausgereift. Falls überhaupt, kommt sie zu spät für das Klima.

STANDARD: Welche Zukunftsentwicklung ist also realistisch?

Müllner: Realistisch ist, dass das derzeitige Niveau gehalten wird oder leicht sinkt. Für Europa und die USA sind wenige Neubauten absehbar, eher Laufzeitverlängerungen. Einen großen Ausbau gibt es nur in China. Anteilsmäßig geht die Kernkraft aber auch dort zurück, weil die Erneuerbaren noch stärker wachsen.

STANDARD: Wie viel CO2-Emissionen spart man nun mit diesem Kernkraftniveau?

Müllner: Wenn man auf sie verzichtet, sonst aber nichts am Energiesystem ändern würde, müsste man etwa drei bis fünf Prozent an CO2-Emissionen anderweitig einsparen. Das wäre machbar. Auch laut Einschätzung des International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ist die Kernkraft kein Muss, sondern nur eine Option. Man kann auch ohne sie CO2-neutral werden. Die Kernkraft ist also nicht der große Klimaretter.

STANDARD: Die Kernenergieforschung ist wie der fossile Bereich stark mit Lobbying konfrontiert. Wie findet man zuverlässige Studien zu CO2-Lebenszyklusanalysen von AKWs?

Müllner: Viele Analysen kommen vonseiten der AKW-Betreiber. Es gibt viel graue Literatur, also Studien, die nicht auf den üblichen Publikationskanälen veröffentlicht wurden. Eine bekannte Metastudie, die diese Quellen unberücksichtigt ließ und lediglich veröffentlichte, von Experten evaluierte Quellen nutzte, kam etwa auf verhältnismäßig hohe CO2-Emissionen der Kernkraft. Dieser Ansatz wurde heftig kritisiert. Eigentlich müsste man auf Basis der globalen Produktionsbedingungen auf die CO2-Emissionen der konkreten Kraftwerke schließen und künftige Entwicklungen ableiten. Eine solche Studie gibt es aber meines Wissens nicht. (Alois Pumhösel, 17.3.2021)