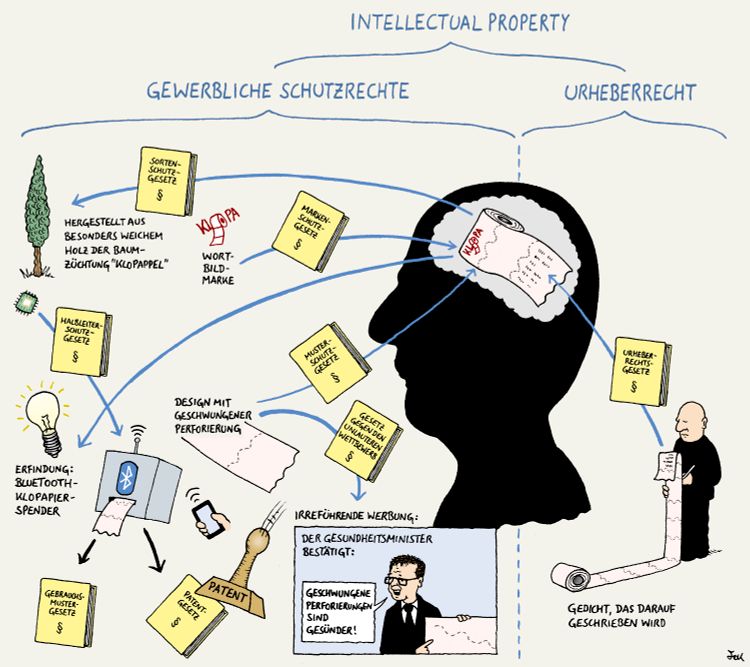

Obschon Covid-19 keine Durchfallerkrankung ist, wurde Klopapier zum Symbol der Pandemie. An diesem Denkmal des globalen Systemversagens lässt sich auch geistiges Eigentum ausgezeichnet darstellen: Geistiges Eigentum schützt nicht körperliche Sachen, sondern immaterielle Güter; mögen diese auch Klopapier innewohnen. Es gibt kein einheitliches "Geistiges-Eigentums-Gesetz", sondern unterschiedliche Gesetze zum Schutz von unterschiedlichen Immaterialgütern. Das Markenschutzgesetz, das Patentgesetz, das Geschmacks- und das Gebrauchs-Musterschutzgesetz, das Halbleiterschutzgesetz, das Sortenschutzgesetz und zum Teil das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) werden dabei oft als "gewerbliche Rechtsschutzgesetze" zusammengefasst. Ergänzt werden die gewerblichen Schutzrechte durch das Urheberrechtsgesetz. Für den gesamten Rechtsbereich des geistigen Eigentums ist international der Begriff Intellectual Property – oder kurz: IP – gebräuchlich.

Das IP gewährt dem Rechteinhaber ein Ausschließungsrecht. Das bedeutet, dass es gesetzlich jedermann verboten ist, die rund um das Klopapier dargestellten und geschützten immateriellen Güter ohne Gestattung des Rechteinhabers zu verwerten. Welche Verwertungshandlungen konkret verboten sind, legt das jeweilige IP-Gesetz fest. Genauso regelt das jeweilige Gesetz, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit der gesetzliche Schutz gewährt wird. Dabei können sowohl die Schutzvoraussetzungen als auch die vorbehaltenen Verwertungshandlungen je Gesetz höchst unterschiedlich sein.

Nicht jedes Klopapier enthält IP

Während zum Beispiel die Gewerblichen Rechtsschutzgesetze als Schutzvoraussetzung grundsätzlich eine Registrierung beim Österreichischen Patentamt (ÖPA) beziehungsweise beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) voraussetzen, entsteht der Schutz nach dem Urheberrecht mit Schöpfung des Werks. Selbsterklärend ist, dass Registrierungsvoraussetzungen für Erfindungen (als Patent beziehungsweise Gebrauchsmuster), für Kennzeichen (als Marken), für Designs (nach dem Geschmacksmusterrecht), für Pflanzensorten (nach dem Sortenschutzgesetz), oder für mikroelektronische Halbleitererzeugnisse (also Topografien nach dem Halbleiterschutzgesetz) unterschiedlich sind.

Keiner Registrierung bedarf der Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz für eigentümliche geistige Schöpfungen auf dem Gebiet der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst. Und auch hinsichtlich der vorbehaltenen Verwertungshandlungen hebt sich das Urheberrecht deutlich vom Gewerblichen Rechtsschutz ab: Während bei Letzterem die Nutzung im geschäftlichen Verkehr verboten ist, verbietet das Urheberrecht zum Teil schon die rein private Verwertung. Darüber hinaus sieht das Urheberrechtsgesetz einen umfassenden Schutz der Persönlichkeitsrechte des Urhebers vor. Mit einprägsamen Worten: Nicht nur Wien, sondern auch das Urheberrecht ist anders.

Ungleiches IP ist ungleich zu behandeln

Wie schon unser Klopapier-Beispiel zeigt, hat die "Industrie der Informationsgesellschaft" dazu geführt, dass sich die unterschiedlichen IPs immer stärker verweben. Aber die Anspruchsgrundlagen der Gesetze sind höchst unterschiedlich – und das aus gutem Grund: Die Marktrealitäten der jeweiligen Schutzgegenstände sind höchst unterschiedlich. Daher sind die abweichenden Regelungen kein künstliches Haarspalten von IP-Juristen. Vielmehr ist das dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz geschuldet: Gleiches ist gleich, aber Ungleiches ist ungleich zu behandeln!

Erst das durch IP gewährte Ausschließungsrecht ermöglicht es dem Rechteinhaber am Klopapier, dieses mit gesetzlichem Monopolrecht bzw. durch die Vergabe von "Lizenzen" zu monetarisieren. Verwertet nämlich ein Dritter das IP des Klopapiers, ohne sich eine "Lizenz" eingeholt zu haben, gewährt das jeweilige IP-Gesetz Ansprüche auf Unterlassung der Verletzung, unter Umständen samt Urteilsveröffentlichung und auf Zahlung.

Urheberrechtlicher Ersatzanspruch und der OGH

Obwohl die Rechtsfolgen von IP-Verletzungen grundsätzlich identisch sind, darf nicht übersehen werden, dass die den Marktgegebenheiten angepassten Schutzvoraussetzungen und vorbehaltenen Verwertungshandlungen je IP-Gesetz unterschiedlich sind. Besonders anders ist der Urheberrechtsbereich. Dieses Anderssein scheint der Oberste Gerichtshof (OGH) in einer kürzlich ergangenen Entscheidung (OGH 10.12.2020, 4 Ob 165/20y) auflösen zu wollen, zumindest was die Zahlungsansprüche betrifft.

Der Entscheidung lag ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen einem Berufsfotografen (Kläger, vertreten durch GEISTWERT) und einem der größten Lebensmittelhändler Österreichs (Beklagte) zugrunde. Die Parteien hatten vereinbart, dass erst mit Bezahlung des Honorars umfassende Rechte an den beauftragten Fotos auf die Beklagte übergehen sollen. Obwohl der Fotograf die Fotos lieferte, bezahlte die Beklagte nur einen Teil des Honorars. Dennoch führte die Beklagte unter Verwertung der Fotos eine neue Produktlinie ein: eine klare Verletzung der urhebergesetzlichen Ausschließungsrechte des Fotografen.

Nutzungsvertrag versus Gesetz

Die Parteien hatten für eine vollumfängliche Nutzung der Fotos ein angemessenes Nutzungsentgelt vereinbart. Dieses wurde von der Beklagten nicht bezahlt. Daher hat der Fotograf sein Urheberrecht geltend gemacht und bei Gericht die Unterlassung der Verwertung der Fotos durch die Beklagte erwirkt. Diese zeitnahe Geltendmachung seiner Ausschließungsrechte soll nach (nunmehriger) Ansicht des OGH zu einer "Verringerung" der Zahlungsansprüche des Fotografen gegen die Beklagte führen: "Die Höhe der Vergütung richtet sich im Anlassfall nach dem Wert der Nutzung der Auftragsfotos, also nach dem angemessenen Entgelt für eine Werknutzungsbewilligung aus der Sicht redlicher Parteien. Bemessungsgrundlage dafür sind die durch die tatsächliche Nutzung der Auftragsfotos erzielten Bruttoerlöse, wovon dem Kläger ein angemessener prozentueller Anteil gebührt, der nach § 273 ZPO eingeschätzt werden kann […]. Dazu wird angemerkt, dass das angemessene Entgelt aufgrund der Beschränkungen der tatsächlichen Nutzung der Auftragsfotos in Bezug auf Dauer und Art im Vergleich zur umfassenden Einräumung der Verwertungsrechte nach der Rechtevereinbarung geringer ausfallen wird als das vom Kläger mit den Honorarnoten verrechnete Verwertungshonorar."

Korrekturbedürftigkeit

Der OGH übersieht hierbei korrekturbedürftig Fünferlei, wobei dieses "Übersehen" dazu führt, dass Urheberrechtsverletzer unter Umständen besser gestellt werden als redliche Lizenznehmer. Das kann der OGH nicht gemeint beziehungsweise gewollt haben.

Erstens ist das Urheberrecht eben anders als gewerbliche Schutzrechte. Während es bei Letzteren primär um die Monetarisierung von gewerblichen Gütern geht, liegt dem Urheberrecht zugrunde, dass die Künstler einen Anreiz haben sollen, überhaupt Werke zu schaffen. Daher sollen Künstler für Schöpfungen, die als Abbild der Künstlerpersönlichkeit und nicht als gewerbliche Güter verstanden werden, entsprechend honoriert werden. Wenn Vertragspartner von Künstlern besser davonkämen, wenn sie das vereinbarte Honorar nicht bezahlen, weil die Nutzung der Werke im Ergebnis geringer ausgefallen ist, als vereinbart, würde sich wohl kaum jemand mehr um entsprechende Rechte im Vorhinein kümmern. Vielmehr würden es Verwerter auf einen Rechtsstreit ankommen lassen, wobei sich folgende Fragen stellen: Hätte der Urheber ohne das vereinbarte Honorar überhaupt die Werke geschaffen? Spekulieren Verwerter dann nicht erst recht damit, ob der Urheber überhaupt dahinterkommt, dass beziehungsweise in welchem Umfang seine Werke unberechtigt verwertet werden? Kann sich der Urheber überhaupt einen gerichtlichen Urheberrechtsstreit leisten? Das dem OGH zugrunde liegende Verfahren dauerte mehr als fünf Jahre.

Zweitens will der OGH entgegen seiner zitierten Leitlinie, dass sich die Höhe der Vergütung nach der im Vorhinein zwischen den Parteien zu vereinbarenden Bewilligung richtet, eine Berechnungsmethode im Nachhinein. Es soll ja nach der tatsächlichen Nutzung honoriert werden. Folgte man dem, könnten sich Verwerter stets die Frage stellen: In welchem Verhältnis steht die tatsächliche Verwertung gegenüber der vereinbarten Verwertung, sodass sich die Verletzung wirtschaftlich auszahlt?

Drittens haben (und nicht "hätten", wie sonst in Verletzungsfällen) die Parteien ein angemessenes Entgelt vereinbart. Dass die tatsächliche Nutzung durch die Beklagte dann nicht gemäß Vereinbarung allumfassend erfolgte, ist allein dem Umstand geschuldet, dass der Fotograf von seinem Urheberrecht Gebrauch gemacht hat. Kann ihm das zum Nachteil gereichen?

Viertens soll nach dem OGH eine für das Urheberrecht gänzlich unübliche Berechnungsmethode angewandt werden: obschon im (Foto-)Urheberrechtsbereich Pauschalentgelte für die Rechteeinräumung üblich sind, will der OGH die im Gewerblichen Rechtsschutzbereich, insbesondere bei Patenten und Marken, gängige Umsatzbeteiligung anwenden. Das geht aber an der Urheberrechtsmarktrealität vorbei: Während mit patent- beziehungsweise markenverletzenden Gütern typischerweise direkter Umsatz generiert wird, ist das im Urheberrecht nur in Ausnahmefällen gegeben. Typischerweise werden Urheberrechte nicht durch das eigentlich verkaufte Gut verwertet – Ausnahme bei Postkarten, (Foto-)Büchern, Möbeln und dergleichen –, sondern wird die Urheberrechtsverletzung im Zusammenhang mit der Bewerbung von Leistungen (Foto-Nutzung auf Websites, Werbetexte und dergleichen) oder deren Ausstattung (Übernahme der Verpackungsgestaltung) oder gänzlich unabhängig von den Umsatz generieren Leistungen (Einsatz von Computerprogrammen) begangen. Mit anderen Worten: In der Regel passt die vom OGH zur Regel gemachte Umsatzbeteiligung bei Urheberrechtsverletzungen schlicht nicht.

Fünftens ist hier eine Sonderkonstellation gegenüber "normalen Verletzungsverfahren" gegeben: Mit Zahlung des vereinbarten Honorars gehen die Rechte ja tatsächlich auf den (bisherigen) Verletzer über und kann dieser die Werke in Zukunft rechtmäßig nutzen.

Manche IPs sind gleicher

Es bleibt zu hoffen, dass die Gerichte erkennen, dass die unterschiedlichen IP-Gesetze aufgrund des Gleichheitssatzes bestehen: nicht nach Orwell'schem "Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher", sondern Ungleiches ist eben ungleich zu behandeln! Daher dürfen die ohnedies praktisch schwer festzumachenden Grenzen zwischen den IP-Rechten nicht weiter verwischt werden. Einem solchen Zugang – noch dazu zum Vorteil des Verletzers – steht der Sinn und Zweck der Regelungen entgegen. Ein solcher Ansatz wäre in unserer Informationsgesellschaft katastrophal, weil sich Verwerter nicht mehr um Rechteeinräumungen kümmern würden, sondern es darauf ankommen lassen würden, ob Rechteinhaber ihre IPs durchsetzen. (Max Mosing, Daniel Jokesch, 24.3.2021)