Österreicher sind ihr halbes Leben Nettoempfänger. Während der beruflich aktiven Phase tragen sie das System.

Egal ob Unternehmer, Kurzarbeiter, Elternteil oder Pensionist, fast jeder Österreicher hat irgendeine Form der Corona-Hilfe vom Staat erhalten. Um in der Krise einzuspringen, hat der Bund Milliarden an Schulden aufgenommen. Den Großteil des Sozialstaats finanzieren sich die Steuerzahler immer noch selbst. Die Pandemie hat das Gleichgewicht von Nettozahlern zugunsten von Nettoempfängern verlagert, vermuten Experten. Gewissheit darüber wird es erst geben, wenn die Krise überwunden ist und die relevanten Daten vorhanden sind.

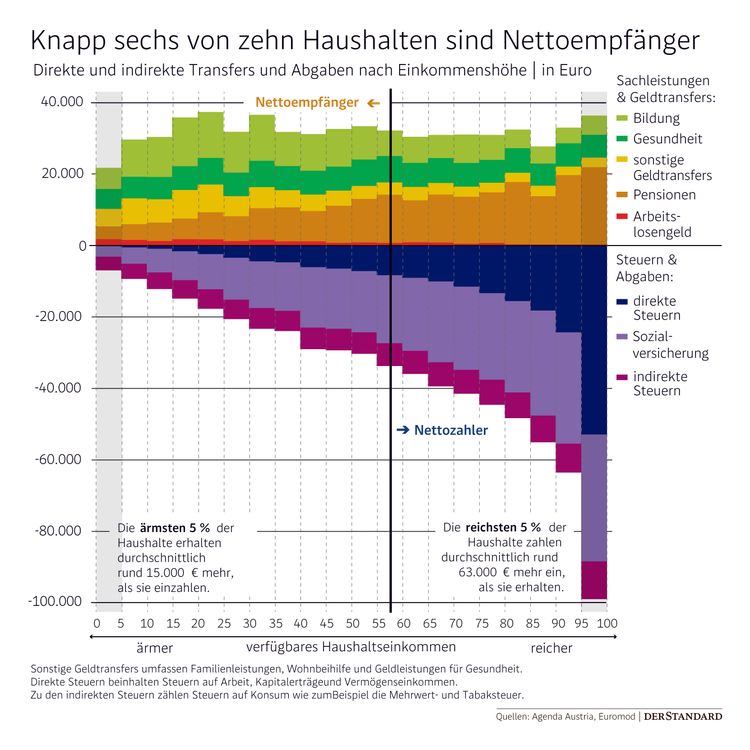

Wer das Sozialsystem finanziert, hat der Thinktank Agenda Austria anhand jüngst verfügbarer Daten ausgewertet. Das soll Anhaltspunkte liefern, wie man öffentliche Leistungen nachhaltiger gestalten kann.

Mehrheit Nettoempfänger

Demnach waren vor der Pandemie in Österreich knapp sechs von zehn Haushalten Nettoempfänger staatlicher Leistungen. Diese Gruppe erhielt insgesamt mehr aus dem System, als sie an Steuern und Abgaben leistete. Im Schnitt erhielt jeder Haushalt zwischen 20.000 und 40.000 Euro jährlich an öffentlichen Leistungen wie Arbeitslosengeld, Pensionen, Ausbildung oder Gesundheitsversorgung. Die Grenze zwischen Nettoempfänger und Nettozahler verläuft bei einem Jahreseinkommen von rund 33.000 Euro für einen Singlehaushalt.

Wer diese Zahlen liest, könnte von der Dimension der staatlichen Leistungen überrascht sein: "Viele haben das Gefühl, dass sie zu viel in öffentliche Töpfe einzahlen", sagt Studienautor Dénes Kucsera. Das liege daran, dass der Unterschied zwischen brutto und netto auf dem Lohnzettel sofort ins Auge fällt. Selbst bei Geringverdienern landet schnell ein Drittel beim Staat. Was viele Menschen weniger im Blick haben, sind zahlreiche Sachleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung.

Auch wird gern vergessen, dass man im Verlauf seines Lebens in der Kindheit und als Jugendlicher sowie im Pensionsalter in der Regel Nettoempfänger ist, während seiner aktiven Zeit aber das System trägt. Würde ein Österreicher im jetzigen Sozialsystem 80 Jahre verbringen, wäre er nur im Alter von 23 bis 62 Nettozahler, die andere kumulierte Lebenshälfte Nettoempfänger.

Im Alltag leicht zu übersehen sind auch indirekte Steuern, die man beim Einkaufen oder Autofahren zahlt. Umsatzsteuer und Co machen einen höheren Anteil am Einkommen von ärmeren Haushalten aus und schwächen damit die Umverteilungswirkung des Steuer- und Abgabensystems ab.

Fazit: Sein halbes Leben ist der Österreicher Nettoempfänger. Wer rund 1600 Euro netto im Monat verdient – ohne 13. und 14. Gehalt –, trägt in dem Moment mehr zum System bei, als er rausbekommt. Das alles ist Ergebnis hoher staatlicher Umverteilung: Österreich hat die vierthöchste Abgabenquote in der EU.

Sachleistungen verbessern

Damit das Sozialsystem weiterhin tragfähig bleibt, plädiert man bei der Agenda Austria dafür, Sachleistungen vor allem bei den Schulen treffsicher zu machen. "Die Bildungsausgaben orientieren sich nicht an den Bedürfnissen der Schüler", bemängelt Co-Autor Hanno Lorenz. Besser wäre es, wenn ein Sozialindex bestimmen würde, welche Schule wie viel Geld bekommt.

Insgesamt sollten Schulen mehr Autonomie erhalten, damit Best-Practice-Modelle entstehen. Außerdem sei die Kinderbetreuung nur auf arbeitende Eltern ausgerichtet. Gerade Kinder aus Familien, in denen die Eltern nicht erwerbstätig sind, würden von zusätzlichem Betreuungsangebot profitieren.

Bei den jüngsten Kindern gibt Österreich vergleichsweise wenig Geld aus, wie Daten der Industriestaatenorganisation zeigen. Vor allem skandinavische Ländern fördern verstärkt die Jüngsten. Insgesamt schneidet Österreich bei den Bildungsausgaben im internationalen Vergleich gut ab. Bei der Agenda Austria plädiert man dafür, nur umzuschichten. Flächendeckend ganztägige Kinderbetreuung mit einheitlichen Mindeststandards seien notwendig, so die Studienautoren.

Verteilungsfrage

Die Diskussion darüber, wer die Krise zu finanzieren habe, sei eine Scheindebatte. Die Pandemie werde schließlich irgendwann zu Ende gehen, neuen Umverteilungswerkzeuge brauche es nicht, heißt es in der Analyse. Die Politik sollte eher den Aufschwung fördern, damit die Staatseinnahmen wieder sprudeln.

Auf die Frage nach Vermögenssteuern gibt man sich zurückhaltend: Mit der Ausnahme von Immobilien seien solche Steuern zu teuer in der Administration, sagt Lorenz. Familienunternehmen müsste man ausnehmen, um die Wertschöpfung nicht abzuwürgen. Dann bliebe wenig übrig für die Staatskasse.

Das sehen freilich nicht alle so: Barbara Teiber, Chefin der Angestelltengewerkschaft (GPA), fordert schon lange eine progressive Vermögenssteuer mit einem Freibetrag von einer Million. Beim Sozialstaat zu sparen wäre fatal, warnte Teiber zuletzt im STANDARD: "Neue Massensteuern für Arbeitnehmer wären unfair." In dem Punkt ist man sich offenbar mit der Agenda Austria einig. (Leopold Stefan, 26.3.2021)