Der Vater, der seine Tochter in den Kindergarten bringt. Die junge Frau, die unterwegs zu einem Termin ist. Die Seniorin, die zur Straßenbahnstation geht. Und der Lehrling, der sich schnell eine Wurstsemmel aus dem Supermarkt holt. Sie alle sind zu Fuß unterwegs – und somit am umweltfreundlichsten und am gesündesten von allen Verkehrsteilnehmern. In Städten und Dörfern, die über Jahrzehnte für den Autoverkehr perfektioniert wurden, haben sie es aber oft nicht leicht.

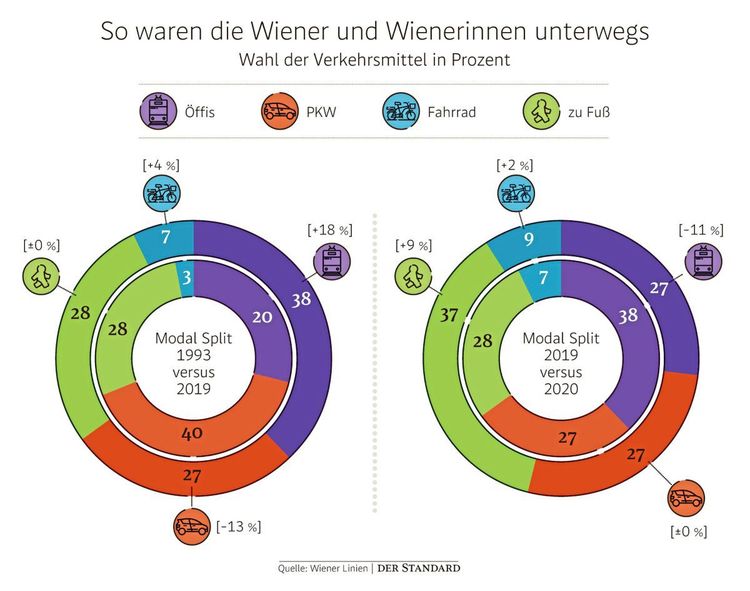

Dabei ist das Gehen durch die Corona-Pandemie noch einmal deutlich wichtiger geworden. Viele sind ins Gehen gekommen, um den Engen des Lockdowns zu Hause zu entfliehen, oder um Freunde und Familie draußen statt drinnen treffen zu können. "Zufußgehen ist ein Trend, der durch die Decke gegangen ist", sagt Petra Jens, Fußgängerbeauftragte der Stadt Wien. Wie sich die Pandemie längerfristig auf das Mobilitätsverhalten auswirken wird, ist freilich offen. Denn Corona ließ auch viele wieder aufs Auto umsteigen, weil sie den öffentlichen Verkehr wegen der Ansteckungsgefahr gerne vermeiden wollten.

Venedig, die Stadt zum Gehen

Dabei wird sich gerade für Autofahrerinnen und Autofahrer viel verändern müssen. In den vergangenen Jahrzehnten waren sie meist der Mittelpunkt der Verkehrswelt. Das hatte Folgen für alle anderen Verkehrsteilnehmer: "Heute wissen wir, dass die gebaute Umwelt Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Gesundheit hat", sagt Petra Jens. Wenn es also am einfachsten ist, mit dem Auto Bedürfnisse zu befriedigen, dann werden die Menschen weiterhin ins Auto steigen. Die Folgen sind bekannt, erklärt die Fußgängerbeauftragte: Ohne Flanierende sterben die Ortskerne, und die Kaufkraft wird abgezogen.

Was braucht eine Stadt, ein Dorf, eine Siedlung also, um es Fußgängerinnen und Fußgängern recht zu machen? Überlegen Sie mal, welche Städte Sie im Urlaub schätzen – sie alle folgen demselben Prinzip: Sie sind verkehrsberuhigt, bieten Abwechslung, sind aber gleichzeitig auch übersichtlich. Egal ob Venedig, Prag oder Stockholm – da, wo man genug sehen und erleben kann, geht man auch gerne spazieren. Und für Wohngegenden gilt dasselbe: Je weniger verstreut eine Siedlung angelegt ist – in der Raumplanung sagt man dazu "hohe Siedlungsdichte" –, desto mehr Fußwege legen die Leute zurück.

Eine Voraussetzung sind auch attraktive und abwechslungsreiche Erdgeschoßzonen. Nicht nur, weil es so immer etwas zu entdecken gibt, sondern auch, weil es für das Grätzel von Vorteil ist, wenn in den Erdgeschoßen kleine Geschäfte untergebracht sind, die zu Fuß erreicht werden können – und nicht nur gesichtslose Garagenausfahrten. Wie die Freude am Zufußgehen eher nicht geweckt wird, zeigen wiederum Büroviertel wie die Wiener Donaucity oder die Hochhäuser am Wienerberg. Wer hier schon einmal unterwegs war, kennt die Windböen, die zwischen den Gebäuden durchfegen, und die unpersönlich verspiegelten Fassaden.

Zu schmale Gehsteige

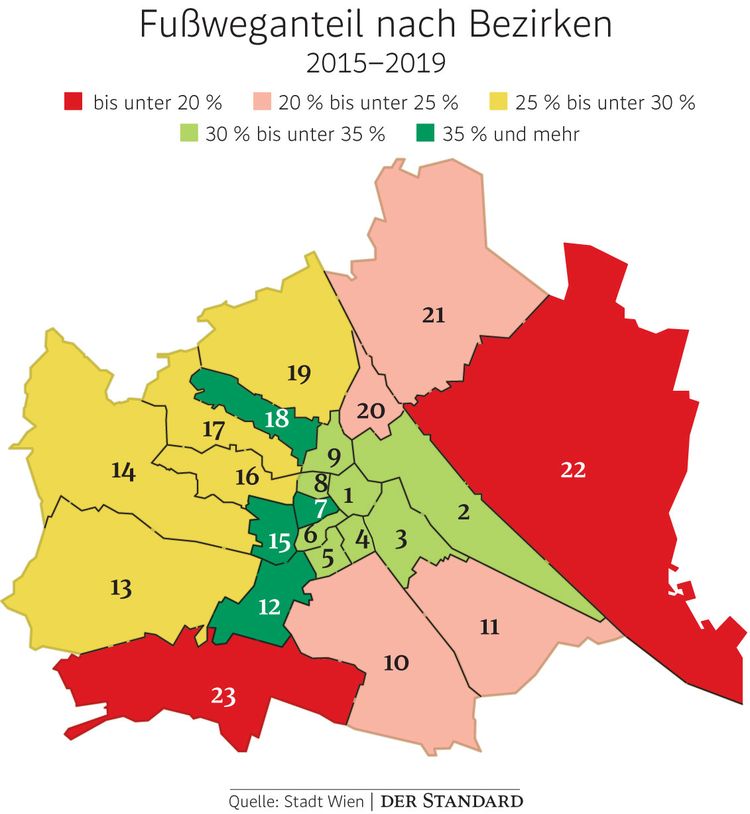

Cornelia Dlabaja ist Soziologin, Stadtforscherin und Fußgängerin. Sie spricht von "Inseln" innerhalb der Stadt, in denen sich Gehende gut fortbewegen können. Dazu zählt sie etwa die Seestadt Aspern oder Teile des ersten Bezirks. Doch dazwischen liegen große Gebiete, in denen e s weniger Raum für Fußgänger gibt.

Etwa weil die Gehsteige z u schmal sind, um nebeneinander zu gehen und dabei noch Corona-gerecht Abstand zu halten, während daneben auf mehreren Spuren die Autos vorbeidonnern. Oder weil die Gehsteigkanten zu hoch sind für Menschen, die mit Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind. Und sogar jene Gehsteige, die theoretisch breit genug wären, sind oft durch Verkehrsschilder, Zeitungsständer oder parkende Autos blockiert.

Für Fußgängerinnen und Fußgänger sind solche Hindernisläufe ganz normal und Teil ihres Alltags. Setzte man Autofahrer einem derartigen Slalom direkt auf der Fahrbahn aus – das ergäbe wohl einen riesigen Bahöl.

Sitzplätze, Bäume, Spielplätze

Um die Stadt fußgehfreundlicher zu machen, müsste man jene Inseln, in denen das Gehen schon gut funktioniert, zu einem Netz an fußgängerfreundlichen Wegen ausbauen: "Dafür müssten ganz viele Stellplätze wegkommen, es bräuchte mehr Sitzplätze, Bäume und Erwachsenen- und Kinderspielplätze", sagt Cornelia Dlabaja.

Ähnlich klingt das bei Andreas Lindinger. Er ist Initiator des Wiener Ablegers von "Jane’s Walk", einem weltweit stattfindenden Spaziergehfestival, bei dem schon einmal 80 Menschen miteinander spazieren gehen. "Wir brauchen Straßen, die ganz anders aussehen", sagt Lindinger. Der Raum, der jedem Verkehrsteilnehmer zusteht, müsse ganz neu aufgeteilt werden. Aber nicht nur die Straßen müssten sich verändern: Auch die Gebäude müssten begrünt werden, und im Hochsommer sollte für Passantinnen und Passanten mehr Wasser zur Verfügung gestellt werden.

Zu wenig Protest

Expertinnen und Experten sind sich einig: Mit diesen Maßnahmen würde nicht nur eine Stadt entstehen, die für Menschen besser passt, die gehen können und wollen. Eine fußgängerfreundliche Stadt würde auch jenen eine Teilnahme am Stadtleben ermöglichen, die sonst zu Hause sitzen müssen. Barrierefreie, breite Fußwege helfen etwa auch blinden Menschen. Und ältere Personen, die nicht mehr ganz sicher auf den Beinen sind, könnten sich unkompliziert auf einer der vielen Sitzmöglichkeiten ausruhen.

In der Theorie ist also längst bekannt, was zu tun wäre. Doch der städtische Alltag schaut oft anders aus, selbst wenn die Wienerinnen und Wiener mit der generellen Fußgehfreundlichkeit der Stadt anscheinend zufrieden sein dürften. Während die Autofahrerlobbys um jeden Parkplatz kämpfen und die Radfahrinitiativen lautstark auf ihre Bedürfnisse hinweisen, hört man von Fußgängerinnen und Fußgängern relativ wenig. Immer wieder sind es tragische Unfälle, die das Zufußgehen ins Zentrum der Betrachtungen rücken. Dabei sind Fußgängerinnen und Fußgänger die bei weitem größte Gruppe im öffentlichen Verkehr.

Gleichzeitig sind sie auch die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Logischerweise, denn sie sind am langsamsten, haben am wenigsten Kraft und so gut wie keinen Schutz um sich. Gefahrenquellen für sie sind nicht nur Autos, sondern auch Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich am Gehsteig sicherer fühlen, oder Stolperfallen aller Art.

Antrainierte Demut

Darum lernen wir von klein auf, wie man sich zu Fuß im Verkehr verhält, wie man beim Zebrastreifen nach links und rechts zu schauen hat oder dass man nicht einfach auf die Straße hüpft, wenn der Ball mal auskommt. Auf jeden Fall weiß jedes Kind: Die Straße ist kein Spielplatz. Warum eigentlich nicht?

2019 wurden in Wien insgesamt 1156 Fußgängerinnen und Fußgänger verletzt oder getötet, dabei sinkt die Zahl der Verkehrsunfälle seit Jahren. Von dem Ziel der "Vision Zero", also keinen Verkehrstoten oder Schwerverletzten mehr, ist man aber noch weit entfernt. Österreichweit sind 2020 49 Fußgängerinnen und Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, 18 davon waren 80 Jahre alt oder älter.

Gleichzeitig gibt es auch noch einen anderen Aspekt zu bedenken, wie Harald Frey, Verkehrswissenschafter an der TU Wien, weiß: "Die Zahlen, also die objektive Sicherheit, sind das eine. Wichtig ist aber auch die subjektive Sicherheit, sprich, wie sicher fühle ich mich zu Fuß?" In diese Wahrnehmung fallen viele Faktoren: Wie lange dauern die Grünphasen bei Fußgängerampeln? Muss man sich auf einem Gehsteig aneinander vorbeiquetschen? Wie schnell fahren die Autos direkt an Fußgängerwegen vorbei? Nur wer sich sicher fühlt, geht auch gerne zu Fuß.

Nein, früher war nicht alles besser. Aber für Fußgängerinnen und Fußgänger war schon vieles besser. Auch wenn es heute schwer vorstellbar ist: Unsere Städte waren nicht immer so sehr auf das Auto ausgerichtet. "Als die Ringstraße in Wien errichtet wurde, war sie dominiert von Straßenbahnen, Pferdekutschen und Fußgängern", erzählt Soziologin Cornelia Dlabaja. Auch Barbara Laa von der Initiative "Mehr Platz für Wien" verweist auf alte Fotos. "Früher war alles Begegnungszone", sagt sie. Die Leute seien auf Straßen plaudernd beisammengestanden oder waren gemeinsam zu Fuß unterwegs.

Umwidmung der Verkehrsflächen

Doch dann kam die Blechlawine: "Durch die Ideologie der autogerechten Stadt und das Fortschrittsversprechen hat man immer mehr Flächen dem Autoverkehr zugestanden", sagt Laa, die an der TU Wien im Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik tätig ist. So wurde die Straße vom Aufenthalts- zum Transitraum, an dem man sich nicht mehr besonders gerne aufhält. Und je mehr Autos auf der Straße fahren, umso mehr wirkt die Straße wie eine Barriere, welche die Menschen auf der einen Seite von denen auf der anderen Seite abschirmt.

Aber das muss nicht so bleiben: Auch Autostädte können fußgängerfreundlicher gestaltet werden. "Die Infrastruktur des Rings ist als Pedestrian Zone nutzbar. Selbiges gilt auch für den Gürtel", sagt Cornelia Dlabaja. Sich diese Straßen ohne Blechlawine vorzustellen, das fällt heute jedoch vielen schwer. Und das führt häufig zu einer Ablehnung neuer Ideen. Dieses Phänomen hat sich vor einigen Jahren auch bei der Umgestaltung der Mariahilfer Straße gezeigt, die weit über die Shoppingmeile hinaus für Aufregung gesorgt hat.

Letztlich hat sich auf der "Mahü" aber gezeigt: Mehr Bewegung hilft auch der Wirtschaft. Daher legte selbst die Wiener Wirtschaftskammer letztendlich einen bemerkenswerten Schwenk hin und forderte plötzlich Begegnungszonen für alle Wiener Bezirke – nachdem sie kurz davor noch den parkplatzraubenden, Autos vertreibenden Teufel an die Wand gemalt hatte. Diese Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht: Fußgängerfreundlichere Straßenzüge oder Grätzel ziehen weit mehr Publikum an, als durch den einen oder anderen wegfallenden Parkplatz verlorengeht. Es dauert circa zwei Jahre, bis sich ein Umbau rentiert und dann auch die Kassen des Handels wieder klingeln lässt.

Paris als Vorbild

Doch die eine oder andere Begegnungszone hie und da löst das Problem noch nicht. Wie es im großen Stil gehen könnte, zeigen etliche internationale Vorbilder. Hier wird man zunächst in Paris fündig. Seit ein paar Jahren ist Bürgermeisterin Anne Hidalgo nämlich ein großer Fan der 15-Minuten-Stadt. Dieses Konzept besagt, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner, unabhängig vom Wohnort, innerhalb von 15 Minuten alle wichtigen Einrichtungen erreichen können soll – Supermarkt, Arzt, Kindergarten und so weiter. Das setzt allerdings eine dezentrale Stadtorganisation voraus: Anstatt auf Fahrradwege aus den äußeren Banlieues in die Nähe der Innenstadt zu setzen, müssten ehemalige und historische Stadtkerne revitalisiert werden.

Eine weitere Vorlage könnte aus Spanien kommen, genauer gesagt aus Barcelona. Hier haben sich in großen Teilen der Stadt die sogenannten "Superblocks" durchgesetzt. Diese meist 400 mal 400 Meter großen Areale sind autofreie Zonen, also nur für Fußgänger und Fahrradfahrer da. Hinzu kommt innerhalb dieser Superblocks eine Vielzahl an Grünflächen, Sitzgelegenheiten und Spielplätzen.

Vergangenes Jahr wurde über eine erste Umsetzung solcher Superblocks im Wiener Bezirk Neubau geredet – mehr bisher nicht. Pläne, im Wiener Volkertviertel die Superblockidee zur Verkehrsberuhigung umzusetzen, wurden zuletzt unter der rot-pinken Stadtregierung wieder auf Eis gelegt.

Platz einnehmen

Die Erfolgsbeispiele wie in Barcelona zeigen: Es braucht eine mutige Politik, die sich nicht davor scheut, den Autos Platz wegzunehmen. Doch es braucht auch engagierte Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner, die sich den Platz nehmen, der ihnen zusteht. Ein Beispiel: Während in anderen Ländern der Gehsteig vor dem Haus als erweitertes Wohnzimmer betrachtet wird, ist das in Österreich eher unüblich. Der Soziologin Cornelia Dlabaja fehlt in Wien, dass der Stadtraum genutzt, bespielt und zelebriert wird – etwa durch niederschwellige Straßenfeste oder Kasperltheater. Also wollen wir nicht doch die Straße zum Spielplatz für alle machen?

Es sind nicht nur Stadtplanerinnen und Stadtplaner, Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die jetzt schleunigst eine Abkehr vom Auto fordern. Auch der Wiener Mediziner Gerhard Vavrovsky sagt: "Wenn ich die Gesundheit der Wiener Bevölkerung als Auftrag hätte, würde ich die Gegend innerhalb des Gürtels für Autoverkehr sperren."

Denn viele Herz-Kreislauf- oder Krebs -Erkrankungen stehen in einem Zusammenhang mit Bewegungsmangel. Schon Alltagswege von wenigen Kilometern pro Tag würden die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig verbessern. Dafür braucht es nicht einmal die oft als Ziel ausgegebenen 10.000 Schritte. Gleichzeitig würde sich der Lärm ohne Autos reduzieren – und die Luftqualität verbessern.

Gehen am Land

Es gibt also viel zu tun in den Städten. Aber schaut es auf dem Land besser aus? Ja, wenn man nicht darauf besteht, Gehsteige benutzen zu wollen, Zebrastreifen zum Queren der Straße vorzufinden und feste Gummistiefel hat, um s ich bei schlechtem Wetter entlang des Ackerrains nicht die Beinkleider zu beschmutzen. Kurzum: Auf dem Land gibt es zwar weniger Autoverkehr, dafür ist die Infrastruktur für Fußgängerinnen und Fußgänger noch schlechter. Gehsteige, die zu schmal sind, um darauf mit einem Kinderwagen zu fahren, hören plötzlich auf und gehen nach 500 Metern auf der anderen Straßenseite wieder weiter. Dazwischen ist kein Zebrastreifen, dafür eine Hauptverkehrsstrecke.

Hornstein im Burgenland feiert heuer sein 750-jähriges Bestehen. Das Alter der Gemeinde sieht man auch der Infrastruktur im alten Kern an. Wie bei vielen alten, gewachsenen Orten sind die Straßen teilweise so schmal, dass sich keine zwei Fahrspuren nebeneinander ausgehen. Wer da noch einen Gehsteig hinbaut, hat als Bürgermeister schon genaue Pläne, was er nach der nächsten Wahl gerne machen würde. Mit einer weiteren Periode im Amt braucht er wohl nicht mehr zu rechnen.

Mehr parkende Autos

"Stimmt, wir bauen mehr Parkplätze als Gehwege, aber die Fußgänger werden ja auch nicht mehr, die parkenden Autos schon", sagt Christoph Wolf, Bürgermeister in Hornstein ( ÖVP). Noch nie zuvor habe ihn jemand auf Gehwege angeredet, erklärt er. Die Bürger bekrittelten dafür regelmäßig die Parkplatznot in der Gemeinde. Schmale Straßen wurden schon zu Einbahnen, um Parkplätze nicht entfernen zu müssen. "Wenn wir uns nicht um Parkplätze kümmern, dann stehen die Autos irgendwo, dann sind die ja nicht einfach weg oder stehen dann am Ortsrand." Als Wolf in der Gemeinde hingegen einmal Zebrastreifen entfernen musste, war das Aufbegehren nicht einmal so groß, dass man es überschaubar nennen könnte.

Dabei wollte er eigentlich mehr und nicht weniger Schutzwege. "Einen Zebrastreifen kriege ich nur, wenn ich in einer Stunde 200 gemessene Autos und zumindest 50 Fußgänger an einem Punkt habe. Damit hast du i n einer ländlichen Gemeinde im Ort nie die Möglichkeit, einen Zebrastreifen zu kriegen", sagt er. "Das gilt für Gemeindestraßen – auf Bundesstraßen ist das noch schlimmer. Dort, wo wir einen neuen Zebrastreifen wollten, hätten wir eine Schulklasse in der Zählstunde hinschicken müssen, damit sich das ausgeht."

Apropos Schule: Die Projekte, die er für das Zufußgehen startete, wurden nicht angenommen. Etwa jenes, um den Zubringerverkehr zur Volksschule durch enge Gassen zu verhindern. "Pedibus" hieß das Projekt, bei dem Eltern ihre Kinder nicht bis direkt vor die Schule fahren, sondern vor einem anderen Gebäude der Gemeinde aussteigen lassen sollten. Durch ein Tor hätten die Schülerinnen und Schüler dann wenige Minuten durch einen Park gehen, über einen Zebrastreifen einer kaum befahrenen Straße gehen sollen – und wären dann schon fast bei der Schule angekommen.

"Die Eltern sagen: Wer übernimmt die Verantwortung für mein Kind, das kann ich nicht so lange allein gehen lassen", fasst der Bürgermeister die Reaktionen zusammen. Mit einem neuen Park, der gerade gebaut wird, h at er sich dennoch einen T raum erfüllt. Hier wird es Parkplätze geben, Fußwege, die fern vom Autoverkehr angelegt sind, und Radwege.

Bebauungsplan nutzen

Kompromissloser gibt sich Peter Stradner (SPÖ), Bürgermeister im südsteirischen Wagna. Er sagt: "Wir versuchen, den Fuß- und Radverkehr in den Mittelpunkt zu rücken." Als Gemeinde habe man mit der Bebauungsplanung für Neuerrichtungen und die Umgestaltungen von Bebauungen ein wichtiges Instrument in der Hand. "Wir wollen schauen, dass die Leute gut mit dem Rad oder zu Fuß zum Krankenhaus, zu Ärzten oder zum Bahnhof in Leibnitz kommen", sagt Stradner.

Mit Bepflanzungen versucht man in Wagna, Straßen optisch schmäler zu machen und so den Autoverkehr zu verlangsamen, aber auch beruhigte Zonen für Fußgänger zu schaffen. "Wir haben in den vergangenen Jahren keinen Bebauungsplan akzeptiert, wo es keinen Fuß- oder Radweg gegeben hat. Und wir wollen getrennte Wege dafür", sagt Stradner. Seine große Herausforderung ist zu schauen, dass möglichst viele Betriebe des täglichen Bedarfs im Ortszentrum bleiben.

Doch auch in der Südsteiermark gilt: Wenn Straßen umgebaut werden, kommen die Menschen eher wegen mehr Parkplätzen zum Bürgermeister als wegen eines Fußwegs. "Aufgabe der öffentlichen Hand kann es nicht sein, Parkplätze zu schaffen, die sollen auf Privatgrund sein, auch für Gäste", gibt sich Peter Stradner im Gespräch kämpferisch. Und auch wenn er, wie Christoph Wolf, zu den jungen Bürgermeistern des Landes gehört, hat er in der Gemeinde noch erlebt, wie viele tägliche Wege mit dem Rad oder zu Fuß erledigt wurden.

Noch ein Ausweg

Oft auch, weil sich nicht jeder ein Auto leisten konnte. Heute, wo es in einem durchschnittlichen burgenländischen Haushalt zwei Autos gibt, liegt nach den Gesprächen der Verdacht nahe, dass man auf dem Land gar nicht unbedingt aufs Auto angewiesen ist – sondern vielmehr darauf angewiesen sein will. Dadurch verschiebt sich alles noch weiter in Richtung Auto, und es wird wieder nicht mehr Platz für Gehende geschaffen.

Einen – nicht ganz ernst gemeinten – Ausweg gibt es. Laufbänder in Fitnessstudios, auf denen vom Vater über die junge Frau und die Seniorin bis zum Lehrling jeder gefahrlos flanieren kann. Dort stört kein Verkehr, keine Hindernisse, nicht einmal die Natur. Und wir können zum täglichen Gehen reinen Gewissens mit dem Auto fahren. Wollen wir das? (15.5.2021)