Wofür eigentlich ist der Mensch gut?

Einmal abgesehen von der Kleinigkeit, dass die einen die Welt zerstören und die anderen nicht: Was unterscheidet die Menschen von den Tieren? Erstens: Die Menschen haben Kunst und Kultur. (Außer freilich, es ist Lockdown.) Zweitens: Der Mensch stellt sich Fragen nach der eigenen Existenz und glaubt mitunter, derlei Fragen beantworten zu können – was keinem Tier einfiele. Und drittens: Menschen neigen berechtigterweise zu Selbstironie. Außer freilich, es ist Lockdown.

Im Lockdown, wenn der Mensch nur noch in fragwürdiger Gesellschaft ist, nämlich mit sich, geht selbst heiteren Gemütern über kurz oder lang (nur noch zwei Wochen, nur noch zwei Wochen, nur noch zwei Wochen) der Schmäh aus. Wenn es stimmt, dass sich in Krisen zeigt, wer man im Wesenskern ist, na dann gratuliere: Die einen werden depressiv, die anderen aggressiv. Manche probieren beides. Und nur Heilige schaffen zu sein, wie sie es sich von anderen wünschen.

Was bleibt vom Selbst

Was aber bleibt wirklich vom Selbst, wenn man all das Drum herum abzieht: das Miteinander, den Job, die Besuche von Kaffeehaus und Wirtshaus, spontane Ausflüge, unbefangene Treffen mit Freunden, Sportnachmittage, Kulturabende, all die kleinen und großen Anlässe, um das Leben zu erleben? Ja, was bleibt? Abgesehen von der Erkenntnis, fragiler zu sein, als man dachte, länger scheinende Schatten. Nicht wenige überrollt die Shakespeare ’sche allerletzte Sinnfrage.

Einmal wurde ich Zeuge eines Gesprächs, ein Kind wollte von seiner Mutter wissen: "Wofür ist eine Spinne eigentlich gut? Was bringt die?" Abgesehen davon, dass die Frage Herausforderung genug war – was, wenn wir sie weiterspinnen: Wofür eigentlich ist … der Mensch gut? Was bringt er?! Knifflig. Noch dazu, da die basale Existenzberechtigung, die Tieren und Pflanzen zugeschrieben wird, nämlich Teil der Nahrungskette zu sein und somit Baustein des Lebens, für den Menschen wegfällt. Außer es ist gerade wieder Lockdown und der Mensch ist Wirt. Wirt für den Virus.

Sage nun kein Oberlehrer, das Virus sei streng genommen kein Lebewesen, da es nur so halb und halb lebe. Was im Übrigen frappant an des Menschen Dahinleben in Zeiten der Pandemie erinnert. Es ist der vorläufig letzte Evolutionsschritt: Steinzeitmensch, Bronzemensch, Lockdownmensch. Allesamt begrenzt.

Animalische Natur

Anthropozän heißt die gegenwärtige geochronologische Epoche, in der der Mensch zum entscheidenden Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse der Erde geworden ist. Biblisch gesprochen: Der moderne Mensch hat sich die Welt untertan gemacht. Hat das Paradies zurechtgestutzt.

Er unterjocht die Natur, tut es nach wie vor, und macht dabei auch vor seinesgleichen nicht halt, lässt für seinen Wohlstand Abermillionen schuften, ausbeuten, krepieren, nimmt das geflissentlich aber nicht wahr, hört stattdessen elegant Suiten von Mozart und Brahms, herzt seine Kinder, trinkt Bio-Fairtrade-Kaffee.

"Der Mensch ist zu sehr von sich eingenommen, um seinen Egoismus, mit anderen Worten seine animalische Natur zu akzeptieren", meint der Literat Péter Nádas. Oft ist zu hören, der Mensch sei das vernunft- und ästhetikbegabteste Wesen des Planeten. Selbst wenn im Praxistest Zweifel aufkommen, mag das stimmen. Doch im Grunde ist der Mensch, was er seit Jahrmillionen ist: stammhirngetrieben. Dazu kam in den letzten paar Tausend Jahren eine Portion Überheblichkeit. Der Mensch, das eitle Tier.

Wofür Mama, Papa, ist der Mensch gut? Was bringt er?

Schönheit und Wahnwitz

Schönheit, aber auch Wahnwitz bringt der Mensch in die Welt, mein Kind, und derart schlau ist er, dass er Dinge erfindet und verwendet, so hochkompliziert, dass er sie selbst nicht mehr ganz versteht. Er baut gedrechselt glitzernde Kartenhaustürme aus Cyberderivaten, Algorithmen, Biochemie, High Spam, und beginnen sie zu wanken, baut er sie, um nicht mit ihnen zu Boden zu fallen, noch höher in die Himmel, spannt ein Seil aus nichts dazwischen und knüpft daran das Wohl und Weh aller.

Der Mensch, mein Kind, kennt die Gefahren, die ausgehen von ihm, kennt Blackout, Börsencrash, Super-GAU, kennt Klimakatastrophe, Hyperinflation, Pandemie und Krieg, aber er hat gerade eine Glückssträhne, verdient gerade viel Geld und ein wenig, ein klein wenig wird es schon noch schiefgehen, wird der wankende Kartenhausturm schon noch stehen.

Mitte des 17. Jahrhunderts sagte Thomas Hobbes, drei Motive lenkten den Menschen: Verlangen, Furcht und Vernunft. Was Hobbes nicht sagte, ist, dass es auf der Welt läuft, wie es nun einmal läuft, weil Verlangen, Furcht und Vernunft ungleich verteilt sind unter den Menschen – und dass jene mit dem wildesten Verlangen alle übrigen regieren.

Kunst der Ablenkung

Da sich Egoismus und Gier aber nicht gut machen, weder vor anderen noch vor dem eigenen Spiegel, wurde die Kunst der Ablenkung erfunden. Wir hören den großartigen Groucho Marx: "Das Geheimnis des Lebens ist Ehrlichkeit und fairer Umgang. Wenn du das vortäuschen kannst, hast du es geschafft."

Ganze Wirtschaftszweige, Politikerkasten, Sozialhabitate und Religionen unterschiedlichster Provenienz leben heute von der Geschäftsidee, die eine Ablenkung vom Eigentlichen zum Ziel hat. Und mit der sich jede (und jeder) trefflich vormachen kann, Gutes, Gerechtes, Gewinnendes zu tun, ohne sich der Mühsal unterziehen zu müssen, es zu tun.

Es ist die Art, wie Klimaschutz funktioniert dieser Tage (Umweltbomben Batterien allerorts und stromgetriebene Fahrräder für alle statt altmodisches Treten), wie Gleichberechtigung funktioniert (Gendersprache statt gleiche Gehälter), wie Müllvermeidung funktioniert (einkaufen mit Plastiksackerl – verboten, tonnenweise Mikroplastik einkaufen in Duschgels, Zahnpasten, Kosmetika und unbemerkt einbringen in Flüsse, Meere, Trinkwasser, Mägen – nach wie vor ganz normal). Ja, wir Menschen sind ulkige Kerlchen. Mit Konsequenz haben wir es nicht so.

Wir meinen auch nicht allzu oft, was wir sagen; selbst wenn wir mitunter selbstvergessen glauben, es zu meinen. Jedes Leben zählt, sagen Politiker – und werfen eine global nie gesehene Maschinerie zur Eindämmung des Coronavirus an. Zählte tatsächlich jedes Leben, hätte schon vor Corona mit einem Bruchteil an Aufwand und Kosten kein Mensch auf diesem Planeten mehr hungers sterben müssen, hätte allen Flüchtlingskindern ein Zuhause gegeben werden können, wären globale Gesundheits- und Bildungsprogramme zu finanzieren, sämtliche Rüstungsgüter zu stoppen gewesen.

Welch Zynismus: Jedes Leben zählt, gleich, was es kostet. Tatsächlich gilt dieser Schlachtruf und Politikerslogan seit jeher nur dem eigenen Clan, der Sippe, jener Gruppe, die ihren jeweiligen Anführer, Stammesfürsten, Regierungschef wählt oder eben abwählt, achtet oder vom Thron stößt. Nicht jedes Leben zählt. Der eigene Machterhalt zählt. Gleich, was es kostet.

Kollateralschäden

Aber zeugt die Grundidee der Pandemie-Eindämmung nicht den noch von einer nie dagewesenen Solidarität: Im Interesse einer Minderheit von Corona Schwerstbetroffener wird die Mehrheit der Bevölkerung angehalten (na schön: gezwungen), auf Freiheit, Menschenrechte, Arbeit, Einkommen, Bildung, Kultur, Sport, soziale Kontakte und andere medizinische Behandlung als jene gegen Corona zu verzichten. Und der Staat zahlt den Benachteiligten (na schön: immerhin vielen von ihnen) Entschädigungsalimente.

Ist dies nun die großherzigste, klügste und empathischste Maßnahme in der Geschichte unserer Gesellschaft, oder ist es die verrückteste? Es wird sich weisen, wenn feststeht, ob mehr Leid verhindert als durch Kollateralschäden verursacht wurde.

Derzeit scheint Letzteres nicht unwahrscheinlich, aufgrund medizinischer, psychischer, sozialer, menschenrechtlicher, wirtschaftlicher Folgewirkungen. Aber das wäre dann selbstverständlich nicht Absicht gewesen. Es wäre auch wirklich Pech, würde ausgerechnet die historisch größte Vorsichtsmaßnahme dem Planeten zum Fiasko, zur buchstäblich irrsten Nummer ever.

Bliebe für diesen Fall auch Positives zu bilanzieren? Agatha Christie hätte an dieser Stelle eine Schale Tee zur Hand genommen und bemerkt: "Scherben bringen Glück, aber nur dem Archäologen." Doch langsam. Noch gibt es auf die Frage, ob die Politik und mit ihr die Gesellschaft, mithin wir Menschen schlau und vorsorglich agieren oder trefflich verrückt, bloß eine unangreifbare Antwort, und die lautet: sowohl als auch.

Womit sich derzeit zugespitzt das zeigt, was generell der Eigenschaftsmix unserer Spezies zu sein scheint. Wird schon nicht schief gehen, sagten einst die Menschen. Bis sie sich erkannten in einem hellen Moment. Seitdem heißt die Redewendung: Wird schon schief gehen! Ja schon, sehr wohl also wird es schief gehen. Und das Schöne, das schwejkhaft Humorige daran: Gemeint ist dieses Wird schon schiefgehen! optimistisch wie eh und je.

Verschärfte Schieflage

Das Schiefe, es scheint die menschliche Grundhaltung schlechthin zu sein. Und verbunden damit die geradezu kindliche und irgendwie einnehmende Unbekümmertheit, dass es mit verschärfter Schieflage (in die man sich freilich selbst manövriert hat, wie immer) trotzdem und irgendwie schon gehen wird. In verzwickten Situationen mit ständig wechselnden Einflussgrößen weiß ohnehin niemand ganz genau, was nun richtig und was garantiert falsch ist.

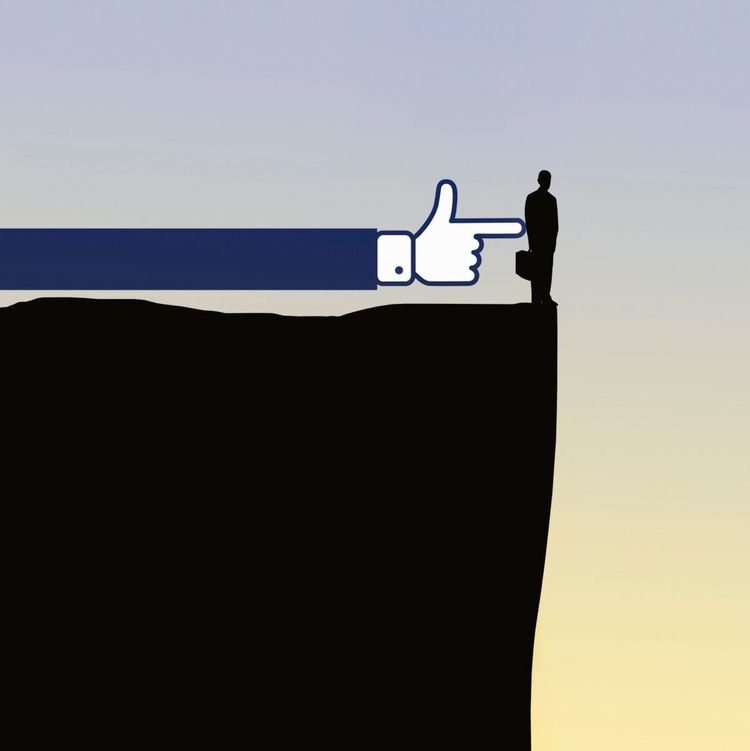

Starre Meinungen haben zuvorderst jene, denen das Privileg gegeben ist, immer bloß das zu denken, was sich passgenau in ihr Weltbild fügt. Jedem von uns sei sie vergönnt, diese kleine Beständigkeit und Eindeutigkeit in unsicheren Zeiten, diese Überzeugung und Wahrheit im Daumenkinoformat.

Für andere Blickwinkel und Horizonte wäre Kultur keine allzu schlechte Idee. Doch die wird in Krisen freilich zuerst zugesperrt. Sicherheitshalber. Kulturlos ist der Mensch naturgemäß (© Thomas Bernhard) auf sich alleine zurückgeworfen, seinen einfachsten Nenner. Ohne das vielfältigere, buntere Außen miteinzubeziehen erhellt der Blick nach innen allerdings in der Regel (und naturgemäß) selten.

Grant und Missgunst

Und er weckt auch kaum die Lebensgeister. Eher Grant. Und Missgunst. Albert Camus schrieb es so: "Während die Pest durch die wirkungsvolle Unparteilichkeit, mit der sie schaltete und waltete, die Gleichheit unter unseren Mitbürgern hätte verstärken sollen, verschärfte sie durch das natürliche Spiel des Egoismus in den Herzen der Menschen noch das Gefühl von Ungerechtigkeit."

Um uns wenigstens im Kleinen verstanden zu fühlen, haben wir – anders als Menschen in bisherigen pestialischen Zeiten – die Möglichkeit, uns in einer Echokammer abzukapseln. Dort herrscht online eine Nestatmosphäre angenehmer Eindeutigkeit statt anstrengender Vielstimmigkeit und Varianz. Es ist sowohl das Gegenteil von Kultur als auch ihr gegenwärtiger Ersatz.

Aber bald dürfen wir ja wieder raus aus der Enge. Bald dürfen wir uns wieder einlassen auf echte Begegnungen, auf Überraschendes, Widersprüchliches, auf unsere verrückt schöne Ambivalenz, auf Kunst und Kultur, aufs: Leben. Wofür eigentlich ist der Mensch gut? (Thomas Sautner, 16.5.2021)