Viel genauere und detailliertere Blutanalysen als bisher verspricht eine neue Methode, die auf sogenannten Attosekundenlasern basiert.

Es zählt zu den Wesenszügen wissenschaftlicher Durchbrüche, dass sie für sich genommen weder gut noch schlecht sind, sondern in sehr unterschiedlicher Weise einer praktischen Anwendung zugeführt werden können. Im Moment der Entdeckung sind die späteren Anwendungen oft noch nicht ansatzweise antizipierbar – nicht einmal für die jeweiligen Wissenschafter.

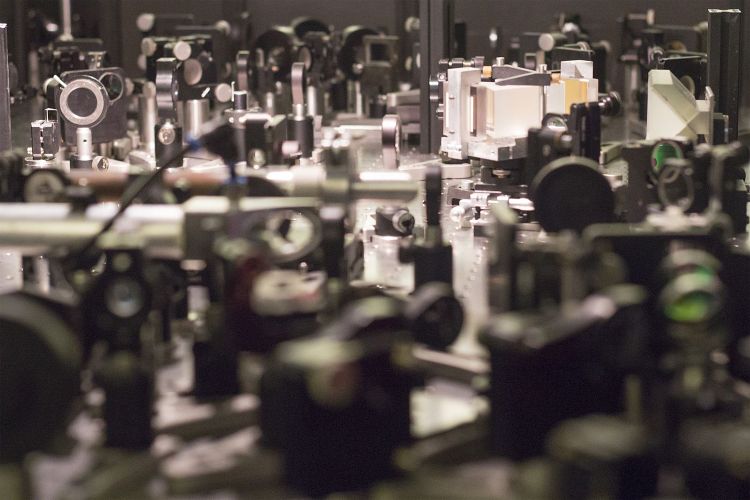

Ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist die sogenannte Attosekundenphysik. Einst in der physikalischen Grundlagenforschung entwickelt, werden inzwischen ihre medizinischen Anwendungen immer greifbarer. 2001 ist es dem Quantenphysiker Ferenc Krausz, der damals an der Technischen Universität Wien tätig war, mit seinem Team gelungen, erstmals einen Laserpuls im Attosekundenbereich zu erzeugen.

Im darauffolgenden Jahr wurde Krausz dafür mit dem Wittgensteinpreis ausgezeichnet, die höchste wissenschaftliche Auszeichnung in Österreich wird jährlich im Auftrag des Wissenschaftsministeriums vom Wissenschaftsfonds FWF vergeben. Krausz gilt seither als Kandidat für den Physik-Nobelpreis. Seit 2002 ist er als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching tätig.

Unfassbar kurz

Attosekunden sind so kurz, dass sie mit der menschlichen Vorstellungskraft kaum fassbar sind: Mathematisch ausgedrückt handelt es sich dabei um 10-18 Sekunden. Doch unsere Alltagssprache stößt in dieser Größenordnung schnell an ihre Grenzen: Eine Attosekunde ist der millionste Teil eines millionsten Teils einer Millionstelsekunde.

Wie kann etwas, das so kurz ist, die Wissenschaft dermaßen begeistern? Die Antwort liegt darin begründet, dass Attosekundenlaser den Wissenschaftern ermöglichen, eben jenen Bereich auszuleuchten, der die fundamentalen Bausteine der Materie umfasst – von der Bewegung von Elektronen bis hin zur Ermittlung der dreidimensionalen Struktur von Molekülen.

Bausteine der Materie

"Der Übergang von der Grundlagenforschung in die angewandte Forschung war bei uns ganz kontinuierlich", sagt Krausz anlässlich eines Besuchs in Wien auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Schon während seiner Zeit in Wien verfolgte er das Ziel, die schnellsten Bewegungen im Mikrokosmos besser zu verstehen, allen voran die Bewegung der Elektronen. "Doch dafür standen in den 90er-Jahren noch nicht hinreichend schnelle Techniken zu Verfügung."

Erst die Entwicklung der Attosekundenlaser schuf die technischen Möglichkeiten dafür, Elektronenbewegungen beobachten zu können. "Später stellte sich heraus, dass diese extrem kurzen Pulse auch genutzt werden können, um Lichtwellen abzutasten", sagt Krausz. "Wir konnten aber in keinster Weise voraussehen, dass sich daraus eine Anwendung ergibt, die eines Tages womöglich uns allen zugutekommt."

Kleinere Elektronik und neue Screeningverfahren

So bietet die Attosekundenphysik Innovationspotenzial für immer kleinere und schnellere Elektronik. Ein anderes Anwendungsgebiet begeistert Ferenc Krausz aber noch mehr. Sollte sich diese Vision realisieren lassen, käme das durchaus einer medizinischen Revolution gleich. Es geht dabei um ein neues Screeningverfahren, durch das schwerwiegende Krankheiten wie Lungen-, Brust- oder Prostatakrebs schon in einem frühen Stadium erkannt und zielgerichtet behandelt werden könnten.

In den vergangenen Jahren ist es Krausz mit Kolleginnen und Kollegen gelungen, beachtliche Erfolge beim Einsatz von Attosekundenlasern bei der spektroskopischen Analyse von Blutproben zu erzielen. "Man kann Krankheiten damit früh erkennen, vielleicht ist es damit sogar möglich, den gesamten Gesundheitszustand systematisch zu überwachen", sagt Krausz.

"Extrem komplexe Suppe"

Wie funktioniert also die Blutanalyse per Attosekundenlaser? Dass sich Moleküle durch Infrarotlicht in Schwingung bringen lassen, ist schon seit längerem bekannt. Die genaue Wellenlänge, mit der ein Molekül in Schwingung versetzt werden kann, ist dabei je nach Molekül spezifisch. "Dadurch lässt sich eine Art Infrarotfingerabdruck erstellen, der Informationen zur atomaren Zusammensetzung und zur molekularen Struktur des Moleküls bietet", sagt Krausz.

Will man diese Methode nun für die Blutanalyse einsetzen, muss man wissen, dass es sich bei Blut um – wie Krausz es ausdrückt – eine "extrem komplexe Suppe" handelt, die aus zehntausenden verschiedenen Sorten von Molekülen besteht. Wenn man diese hochkomplexe Mischung mit Infrarotlicht durchleuchtet, überlappen die Signale der unterschiedlichen Moleküle einander und lassen sich kaum mehr auseinanderklauben.

Worauf die Forschenden daher abzielen, sind Messungen zur Abweichung des Gesamtsignals. "Man kann dann zwar nicht bestimmen, welche Moleküle genau welche Beiträge liefern, aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig", sagt Krausz. "Um eine Krankheit früh zu erkennen, muss man nicht unbedingt wissen, aus welchen Molekülen das Blut besteht, sondern wie sich das molekulare Gesamtsignal spezifisch bei einer bestimmten Krankheit verändert."

Stille zur Beobachtung

Um genau diesen Ansatz in die Praxis umzusetzen, braucht es eine Technologie, die sehr geringe Abweichungen in der molekularen Zusammensetzung des Blutes extrem präzise messen kann. Und dabei kommen Attosekundenlaser ins Spiel: Bei herkömmlichen Infrarotquellen ist das Rauschen des Signals durch die Schwingung der Moleküle zu groß, um dadurch kleine Veränderungen festzustellen. Werden die Moleküle hingegen mit kurzen Infrarotblitzen angeregt und wird ihre Schwingung mit Attosekundenlasern gemessen, ist das Signal beinahe störungsfrei. Krausz: "Mit den kurzen Pulsen erzeugen wir diese Stille, die wir brauchen, um kleinste Veränderungen in der molekularen Zusammensetzung von Blut nachweisen zu können."

In einem Proof-of-Principle-Experiment konnten die Forschenden um Krausz zuletzt nachweisen, dass dieser Ansatz tatsächlich funktioniert. Dabei hat sich gezeigt, dass es möglich ist, 40-mal kleinere Konzentrationen mit der Attosekundenmesstechnik festzustellen als mit herkömmlichen Methoden. "Und das ist erst der Anfang. Wir gehen davon aus, dass sich das noch tausendfach verbessern lässt", sagt Krausz. Schon jetzt konnte per Attosekundenlaser eine Konzentration von 200 Nanogramm pro Milliliter aufgelöst werden.

Fahndung nach Biomarkern

In den kommenden Jahren wollen die Forscher in den Bereich von wenigen Nanogramm pro Milliliter vorstoßen, denn genau das ist ein sehr wichtiger Bereich für die Medizin. "Eine Reihe von Biomarkern im Blut liegt genau in diesem Konzentrationsbereich – etwa der PSA-Wert für Prostatakrebs", sagt Krausz, "aber wahrscheinlich auch viele andere Biomarker, die wir jetzt noch gar nicht kennen."

In Kooperation mit Münchner Kliniken untersuchten Krausz und Kollegen 4000 Blutproben von Menschen mit vier verschiedenen Krebsarten (Lungen-, Prostata-, Brust- und Blasenkrebs) sowie Kontrollproben von gesunden Menschen. "Bei allen Krebsarten haben wir ausgeprägte Infrarotsignaturen im Blut gefunden", sagt Krausz. Auch Schlaganfälle oder Herzerkrankungen konnten aufgespürt werden, selbst wenn diese bereits Jahre zurücklagen.

20 Euro statt über 1000

Nicht nur die Genauigkeit, sondern auch der Kostenfaktor gegenüber herkömmlichen Screeningverfahren ist bemerkenswert. Will man mit den heute gängigen Techniken nach mehreren Hundert Biomarkern in einer Blutprobe fahnden, liegen die Kosten dafür schnell einmal bei weit über 1000 Euro. "Wir haben abgeschätzt, dass unsere Methode im Bereich von zehn bis 20 Euro ein komplettes Bild liefern kann", sagt Krausz. Somit wäre es durchaus realistisch, regelmäßige umfassende Blutscreenings für die Bevölkerung anzubieten, durch die Anzeichen für Erkrankungen viel früher entdeckt würden als mit heutigen Methoden.

"Die Medizin muss eines Tages die Transformation schaffen vom jetzigen Zustand, wo die Menschen erst so krank sind, dass sie durch Symptome zum Arzt getrieben werden, hin zu umfassenden Screening-Programmen", sagt Krausz. "Die künftige Medizin muss Krankheiten in einem viel früheren Stadium erkennen, wo sie noch isoliert sind und nicht schon eine ganze Lawine an Folgeerkrankungen ausgelöst haben." (Tanja Traxler, 12.6.2021)