Der Soziologe Alexander Bogner beleuchtet im Gastbeitrag, wie sich die Coronavirus-Pandemie auf die Wissenschaft auswirkt.

Wissenschaft ist kein Wunschkonzert, und sie funktioniert auch nicht auf Knopfdruck. Experimente können scheitern, Modellbildungen auf falschen Annahmen beruhen, und manchmal finden angesagte Innovationen einfach nicht statt. Was die Medien aktuell das Curevac-Desaster nennen, unterstreicht das. Der Impfstoffhersteller aus Tübingen musste letzte Woche eingestehen, dass die Wirksamkeit seines Vakzins viel zu niedrig ist, um konkurrenzfähig zu sein. Das hehre Ziel der Forscher, die RNA unverändert, also ohne chemische Bearbeitung, einzuspritzen, hat sich als unhaltbar erwiesen. Wieder einmal in der Geschichte der Wissenschaft hat sich ein aussichtsreicher Forschungspfad als Sackgasse erwiesen.

Erfolgreicher Wettlauf

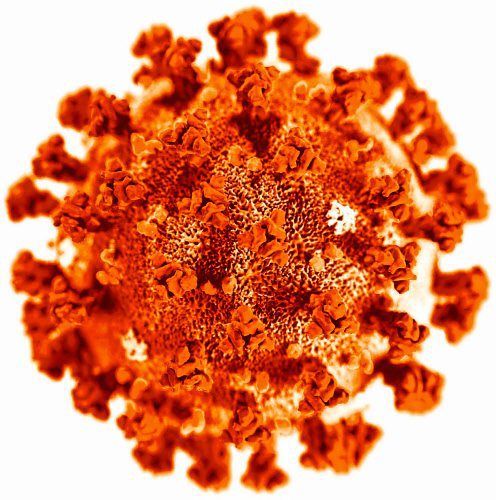

Und doch: Legt nicht der erfolgreiche Wettlauf um einen wirksamen Impfstoff nahe, dass die Wissenschaft eben doch ein Wunschkonzert ist? Was hat sie in der Corona-Pandemie nicht alles geleistet! Man muss sich das einmal aus historischer Perspektive vergegenwärtigen: Als der Philosoph Hegel 1831 an der Cholera starb, gab es über die Ursache der Seuche nur Gerüchte und wilde Mutmaßungen. Es dauerte noch einmal 60 Jahre, bis der Krankheitserreger durch Robert Koch identifiziert wurde. Als Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan schwere Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache festgestellt wurden, dauerte es keine vier Wochen, bis der Krankheitserreger identifiziert war. Anfang 2020 war auch die Genomsequenz des neuen Coronavirus entschlüsselt, und es stand ein Nachweisverfahren zur Verfügung.

Gesichertes Wissen bestand auch schnell über die Gefährlichkeit des Virus und seine wichtigsten Ansteckungswege. Dass private Haushalte, Reisen und Superspreader-Ereignisse die Haupttreiber der Pandemie sind, wusste man schon wenige Monate nach Ausbruch der Pandemie. Dagegen dauerte es viele Jahrhunderte, bis man wirklich verstand, wie sich die Pest verbreitet und welche Rolle Ratten und Flöhe dabei spielen. Deswegen waren die Todeszahlen bei der Pest im Vergleich zur gegenwärtigen Pandemie immens.

Natürlich: Wissenschaftlicher Fortschritt verläuft nicht geradlinig, ohne Rückschläge und Irrwege. Auch das hat Corona gezeigt: Experten widersprechen sich, und sie ändern auch ihre Meinung. Für den Nutzen des Tragens von Schutzmasken, behauptete Christian Drosten im Februar 2020, gebe es keine wissenschaftliche Evidenz. Kurz darauf erklärte er das Gegenteil. Doch das macht nur deutlich, mit welcher Geschwindigkeit in Corona-Zeiten Erkenntnisse und Daten zusammengetragen werden. Gleichzeitig bleiben viele Fragen offen, viele Einschätzungen fehlerhaft und viele Feststellungen vorläufig. Dies gereicht der Wissenschaft nicht zum Schaden, solange Ungewissheiten und Fehlerrisiken mitkommuniziert werden. Fachleute wie Drosten sind nicht zuletzt deshalb in den Rang von Chefberatern aufgestiegen, weil sie in Interviews und Podcasts beispielhaft vorgeführt haben, dass die Wissenschaft nur durch Offenlegen ihrer Grenzen und Unschärfen glaubwürdig bleibt.

In der Corona-Krise führt die Wissenschaft ihre eigenen Lernprozesse sozusagen öffentlich und in Echtzeit vor. Auf diese Weise wird deutlich, was die Wissenschaft auszeichnet, nämlich eine hartnäckige Skepsis, auch den eigenen Forschungsleistungen gegenüber. So erfährt die interessierte Öffentlichkeit, dass sich wissenschaftliche Erkenntnisse nicht irgendeiner höheren Weisheit verdanken, sondern methodengeleitetem Vorgehen und der Bereitschaft zu hartnäckiger (Selbst-)Kritik. Es ist also die Wissenschaft selbst, die in Pandemiezeiten, wenn man so will, eine heilsame Entzauberung der Wissenschaft betreibt.

Den Fakten folgen

Gut also, dass Politik in Krisenzeiten verstärkt auf die Wissenschaft hört. In der Corona-Pandemie, erklärte die deutsche Bildungsministerin vor kurzem, leiten wissenschaftliche Erkenntnisse die Politik wie nie zuvor. Das sind – gerade mit Blick auf Jair Bolsonaros Brasilien oder die USA unter Donald Trump – beruhigende Worte. In bewusster Abgrenzung zum Populismus, dem wissenschaftliche Erkenntnisse wenig gelten, suchen die Regierungen der gefestigten Demokratien die enge Kooperation mit der Wissenschaft. Kein Zweifel: Verantwortungsvolle Politik muss wissenschaftlich informiert sein und den Fakten folgen.

Wir sollten deshalb freilich nicht dem Aberglauben anhängen, dass politische Streitfragen ("Sollen wir schneller öffnen?") rein wissenschaftlich entschieden werden können. Alle noch so exakten Zahlen, Daten und Prognosen, darauf hat schon der Soziologe Max Weber hingewiesen, entbinden uns nicht von der Pflicht zur Entscheidung. Im wissenschaftlichen Faktum steckt kein politisches Handlungsprogramm.

Kluge Politik besteht im (wissenschaftlich informierten) Austarieren von Meinungen, Interessen und Werten. Eine Politik hingegen, die sich aufgrund ihrer Übereinstimmung mit der Wissenschaft als alternativlos verstünde, wäre eigentlich gar keine Politik mehr. Da hilft es, dass gerade in Krisen die Wissenschaft selten mit einer Stimme spricht.

Überhaupt ist "die" Wissenschaft in Wirklichkeit ein Sammelsurium unterschiedlicher, manchmal widersprüchlicher Paradigmen, Forschungsstile und Fachkulturen. Auf politische Fragen gibt es daher in aller Regel nicht eine einstimmige wissenschaftliche Antwort. Eine Politik, die in der Pandemie alle relevanten Fächer berücksichtigt – von Virologie und Komplexitätsforschung über Ökonomie und Bildungsforschung bis hin zur Technikfolgenabschätzung –, spürt den Zwang zur politischen Abwägung.

Die Wissenschaft ist kein politisches Wunschkonzert. Zum Glück. (Alexander Bogner, 21.6.2021)