Eine der größten Erfolgsgeschichten im neueren Kunstbetrieb begann 1955 in Kassel, als eine Gruppe von Menschen um den Kunsterzieher Arnold Bode eine Ausstellung unter dem Titel "documenta" eröffnete. Zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des nationalsozialistischen Regimes schien für die Bundesrepublik Deutschland die Zeit reif, sich mit moderner Kunst zu konfrontieren.

Das Fridericianum in Kassel, damals mitten in der Wiederherstellung nach schweren Bombenschäden, war ein angemessener Ort, der von Fürstenherrlichkeit und Aufklärung und vom Untergang der deutschen Zivilisation zugleich erzählte. Teil dieses Zivilisationsbruchs war es auch, moderne Kunst als "entartete" zu denunzieren.

Mehr oder weniger aus dem Nichts wurde die Documenta zu einer kanonischen Überblicksausstellung, die seither (spätestens ab 1972 im Fünf-Jahre-Rhythmus) einen Stand der Dinge definiert. Kuratorinnen wie Harald Szeemann (1972), Catherine David (1997) oder Okwui Enwezor (2002) verschafften ihr Weltgeltung. 2017 kamen fast 900.000 Menschen während der 100 Tage, die jede Documenta dauert, nach Kassel; und nach Athen, wo der künstlerische Leiter der Documenta 14, Adam Szymczyk, eine Dependance eingerichtet hatte, pilgerten 340.000 Besucher. Für die Documenta 15, die im nächsten Jahr eröffnen soll, wurde mit Ruangrupa ein Künstlerkollektiv aus Indonesien für die kuratorische Gestaltung engagiert.

Braune Wurzeln

Längst ist die Documenta dem Kontext entwachsen, aus dem sie kam: einer kulturbeflissenen Gruppe, die sich unter dem Titel "Abendländische Kunst im 20. Jahrhundert" zusammengefunden hatte. Längst ist sie auch selbst Gegenstand historischer Forschung und Überprüfung. Denn die Autonomie der Kunst stand in Kassel immer auch im Zeichen eines politischen Programms, das sich im Kalten Krieg auf der Seite der Freiheit sehen konnte. Und zuletzt gerieten zunehmend auch Kontinuitäten in den Blick, die 1955 so gut wie möglich verschleiert werden sollten: Die Documenta hatte durchaus Wurzeln im Nationalsozialismus. Das macht seit dem Wochenende die Ausstellung "documenta. Politik und Kunst" im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin deutlicher denn je.

Eine Personalie steht dabei besonders im Mittelpunkt: Werner Haftmann (1912–1999) war 1955 der wichtigste kunsthistorische Berater von Arnold Bode. Zu seinen Lebzeiten unterblieben genauere Fragen nach seiner Rolle während des Zweiten Weltkriegs. Erst sukzessive wurden in den letzten Jahren Details bekannt, zuerst über seine Mitgliedschaften in der SA und in der NSDAP, schließlich auch über seine Tätigkeit in Italien 1944.

Der Kölner Historiker Carlo Gentile konnte Dokumente beibringen, die belegen, dass Haftmann an der Folterung von Partisanen beteiligt war. Wie sehr die Institutionen der jungen Bundesrepublik für die Wiedereingliederung in den nun deutlich nach Amerika ausgerichteten kulturellen Betrieb auf die genauere Überprüfung von NS-Karrieren verzichtete, war erst im Vorjahr wieder deutlich geworden, als die Tätigkeit des ersten Berlinale-Direktors Alfred Bauer in der Reichsfilmintendanz endlich näher untersucht wurde. Haftmann hatte sich offenkundig mehr als nur verwaltend schuldig gemacht.

1954 veröffentlichte er ein Buch über "Malerei im 20. Jahrhundert", das sich als sehr erfolgreich erwies und das Arnold Bode dazu veranlasste, ihn als entscheidenden Kurator für die erste Documenta zu engagieren. Haftmann machte sich darin zu einem entschiedenen Verfechter der Abstraktion, damit war auch schon die Tür offen für die große Begegnung mit Amerika, die dann bei der zweiten Ausgabe 1959 stattfand. 1955 aber war die unumgängliche Frage noch: Wie geht die Ausstellung mit den Opfern des Nationalsozialismus um? Wie repräsentiert sie die Traditionen, die nicht nur ideologisch, sondern durch Verfolgung und Mord unterbunden wurden?

Unterlassene Nennungen

In dem aufschlussreichen Katalog kann man im Detail nachlesen, wie sehr Haftmanns Agenda dabei von Annahmen bestimmt war, die indirekt seiner eigenen Entlastung dienten. Dass "nicht ein einziger der deutschen modernen Maler Jude war", wie er 1954 schrieb, muss er selbst besser gewusst haben. Der Satz wird im DHM vor allem am Beispiel von Rudolf Levy widerlegt, einem Expressionisten, der 1944 auf einem Transport nach Auschwitz starb.

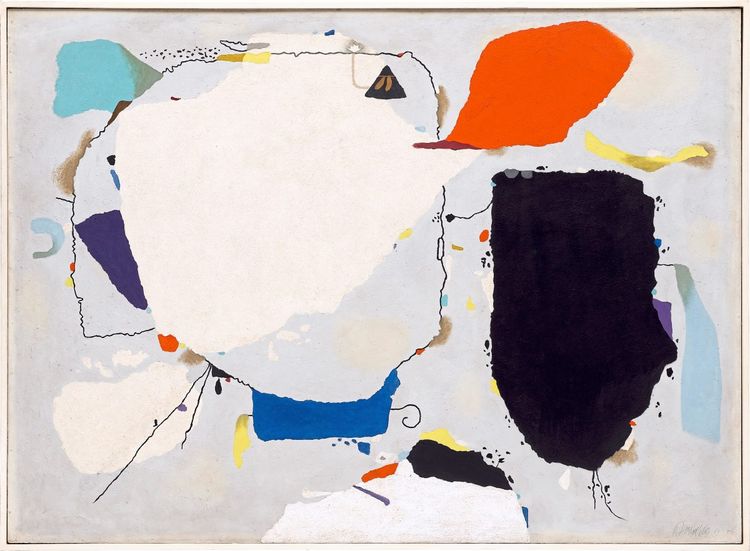

Auf einer Liste möglicher Teilnehmer der ersten Documenta stand sein Name, doch dann wurde er gestrichen. Bei dem Bild "L’arbre de vie" (1928) von Séraphine Louis, das beim Publikum 1955 sehr populär war, unterblieb ein Hinweis, dass die Malerin 1942 während der Okkupation Frankreichs in einer geschlossenen Anstalt starb. NS-Opfer, so die Implikation, hatten in Haftmanns großem Bogen keinen Platz: Er wollte eine Abstraktion, die der Nationalsozialismus nicht hatte erschüttern können, zum Beispiel "Monturi mit Rot und Blau I" von Willi Baumeister.

Es dauerte schließlich bis zur Documenta 7 im Jahr 1982, dass die Ausstellung sich auf die Vergangenheitsbewältigung einzulassen begann. Da war Haftmann bereits im Ruhestand. Die Untersuchungen zur Frühgeschichte der Documenta erweisen sich als bedeutendes Puzzlestück aus der westdeutschen Staatswerdung: Moderne und verschwiegene Schuld waren darin eng miteinander verbunden. (Bert Rebhandl aus Berlin, 22.6.2021)