Mitten im Wald gibt es auf der Antonshöhe (356 m) in Wien-Mauer einen heute als Naturdenkmal geschützten Abbau von Feuersteinen, der 1929 entdeckt und erforscht wurde. In diesem Steinbruch wurden Radiolarite, das sind Gesteine, die fast ausschließlich aus Kieselsäure (SiO2) bestehen und daher scharf wie Glas sind, abgebaut. Als Rohstoff für Werkzeuge wurden die Radiolarite der Antonshöhe schon seit dem fünften Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung genutzt, dies belegen die prähistorischen Ausgrabungen.

Die Radiolarite bildeten sich vor mehr als 140 Millionen Jahren in mehreren tausend Metern Wassertiefe aus den bizarren Gehäusen winziger Meeres-Einzeller (Radiolarien). Zu sehen sind die Feuersteinklingen ("Stahl der Steinzeit") der Antonshöhe heute in Saal XI im Naturhistorischen Museum. Die Feuersteingasse erinnert an den Wiener Bergbau der ersten Stunde, der auch noch in den 1930er-Jahren Schotter lieferte.

Eindeutige Namen, vergessene Abbaue

Ob Tongasse im 3. Bezirk, Ziegelofengasse im 4. und 5. Bezirk, Lehmgasse im 10. Bezirk, Steinbruchgasse im 14. Bezirk oder Sandgasse im 19. Bezirk, Straßenbezeichnungen sind ein erster und unmittelbarer Hinweis auf die Geologie Wiens. Hier zeigt sich auch die geologische Gliederung der Stadt: die Festgesteinsvorkommen im Bereich des Wienerwalds mit der Flyschzone (im Westen) und den Nördlichen Kalkalpen (im Südwesten) und die Lockergesteine (Ton und Sand) im Wiener Becken mit den ausgedehnten Kiesterrassen.

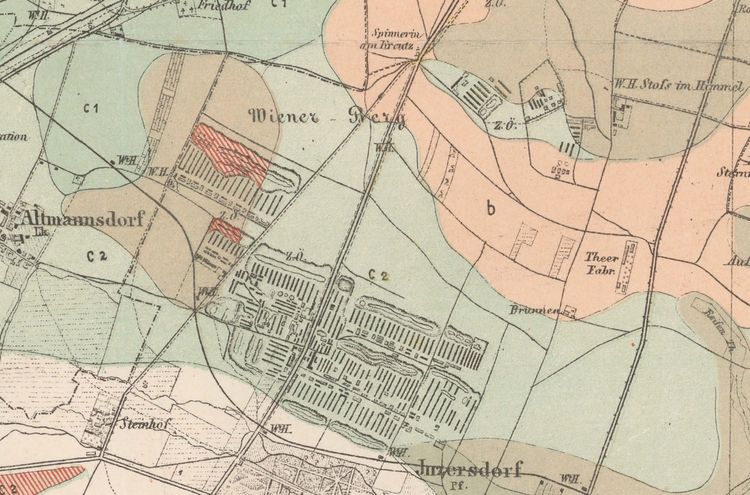

Betrachtet man historische Karten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, als Wien noch nicht so dicht verbaut war, finden sich zahlreiche Rohstoffabbaue. Signaturen und Kürzel wie S.G. für Sandgrube, Z.O. für Ziegelofen oder Z.W. für Ziegelwerk sind eindeutige Hinweise. Gerade an Baurohstoffen (Sande, Kies, Tone) hat das expandierende Wien ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen enormen Bedarf. Durch seine geologisch günstige Lage im Wiener Becken war es von den zahlreichen Tongruben, wo man Tegel oder Löss abbaute und vor Ort zu Ziegeln brannte, bis zur nächsten Baustelle nicht weit. Heute sind die einstigen Abbaue längst stillgelegt, meist sind sie dicht verbaut, nur in seltenen Fällen verrät die Topografie etwas von den einst massiven Eingriffen in die Landschaft.

Beispiele dafür sind etwa beiderseits der Triester Straße im 10. Bezirk zu finden, wo in den 1960er-Jahren der letzte Ziegelofen der Firma Wienerberger stillgelegt wurde. Zurück blieb zunächst eine gewaltige Grube im blaugrauen Tegel, einer Ablagerung des einstigen Pannonsees – eines 290.000 km2 großen brackischen Sees, der vor elf Millionen Jahren auch das Wiener Becken bedeckte. Der hunderte Meter tiefe See war dem Kaspischen Meer ähnlich und beherbergte eine reiche und einzigartige Tierwelt. Die ehemalige Ziegelgrube füllte sich bald mit Wasser und wurde so zum Wienerbergteich, der mit 14 Hektar ein riesiges Naherholungsgebiet im Süden Wien wurde.

Die Parkanlage Roter Berg in Ober St. Veit in Wien-Hietzing wäre ein anderes Beispiel. Der Glasauer Steinbruch, der sich bei der Einmündung der Jagdschlossgasse in die Veitingergasse befindet, wurde nach der Stilllegung im 20. Jahrhundert zur wilden Bauschuttdeponie, ehe er von der Natur zurückerobert wurde. Von den Gesteinen des Jura (Erdmittelalter) ist im 21. Jahrhundert nichts mehr zu sehen.

Ein anderes Beispiel, wo aus einem weitläufigen Rohstoffabbau ein wunderbar gestaltetes Erholungsgebiet wurde, ist der 1888 eröffnete Türkenschanzpark mit seinen Teichen, Spielplätzen und der botanischen Vielfalt in Wien-Währing (18. Bezirk).

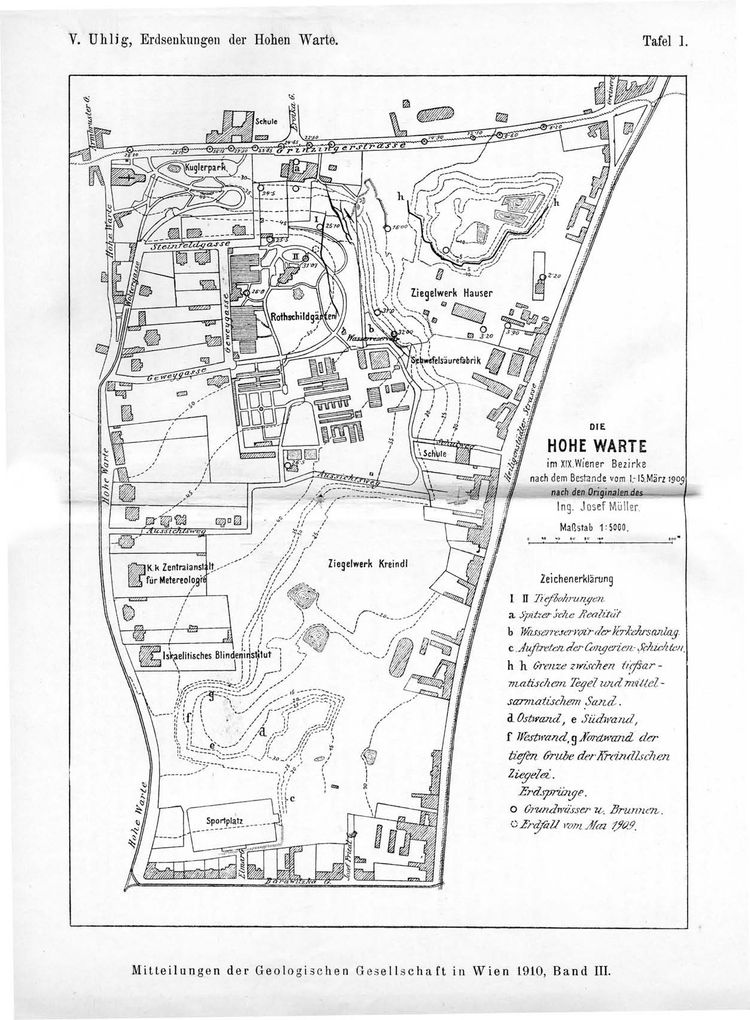

Zuletzt noch ein Beispiel aus Döbling (19. Bezirk): Längs der stadtauswärtsführenden Heiligenstädter Straße befanden sich zwischen der Barawitzkagasse und der Grinzinger Straße einst ausgedehnte Ziegelgruben, wo man Tegel und Löss abbaute. Die Namen der einstigen Betreiber, Kreindl oder Hauser, sind heute nur mehr wenigen geläufig. Auf dem Areal befinden sich heute weitläufige Wohnhausanlagen.

Positive Zusatzeffekte: Erkenntnisgewinne für die Wissenschaft

In den zahlreichen, Ton- und Sandgruben und Steinbrüchen wurden enorme Kubaturen abgebaut, dass aufmerksame Arbeiter dabei auch Fossilien fanden, verwundert niemanden. Meist erfuhr auch die Wissenschaft davon, in seltenen Fällen versuchten Arbeiter damit Geschäfte zu machen. Dass heute die Sammlungen im Naturhistorischen Museum, der Geologischen Bundesanstalt und der Universität Wien voll mit Fossilien sind, ist kein Zufall. Heute noch liefern die Funde von einst Material für Forschungsarbeiten. So ergeben sich mit neuen Methoden Einblicke in Wiens geologische Vergangenheit. Epochen mit subtropischem Klima wie auch mit eiszeitlichen Tundren eröffnen sich vor unseren Augen.

Bleiben wir bei den Ziegelgruben der Heiligenstädter Straße, sie waren nicht nur ungewöhnlich reich an Fossilien, sie erschlossen auch unterschiedlich alte Schichten. Daher finden sich etwa in der Kreindl’schen Ziegelei nicht nur rund zwölf Millionen Jahre alte Knochen von Robben, Delfinen und Walen, sondern auch Zähne eiszeitlicher Mammuts.

Dazu ein Zeitzeuge, der Geologe Heinrich Wolf. Er berichtet 1872: "Die Ziegeleien von Heiligenstadt und Nussdorf sind den Geologen wie Paläontologen Wien's längst als ausgiebige Fundstätten für die Reste von Elephas primigenius [=Mammut] und anderer fossiler Säugethiere bekannt. So erhielt das k. k. Hofmineralien-Cabinet im Jahre 1863 aus der Schegar’schen Ziegelei einen ganzen Elephantenschädel […]. Vor drei Jahren acquirirte Herr Karrer einen Unterkiefer aus der Kreindl’schen Ziegelei für das geologische Museum der Universität und das Museum der k. k. geologischen Reichsanstalt besitzt aus dem Jahre 1857 Kieferreste mit Backenzähnen, eben daher."

Auch die Sandgruben auf dem oben erwähnten Türkenschanzpark waren ein Eldorado für Fossilien. Die musealen Laden sind voll mit – allerdings schlecht erhaltenen – Resten von Pflanzen, die vor 12,5 Millionen Jahren hier wuchsen. Die Paläontologen Walter Berger und Franz Zabusch entwarfen 1952 folgendes Lebensbild: "Die Pflanzenreste der Türkenschanze wurden also offenbar im Mündungsgebiet eines Flusses zusammengeschwemmt, dessen Ufer dichter feuchter Auwald säumte, während weiter landeinwärts lichte, trockene Savannen und Buschsteppen — gebietsweise wohl auch freie baumlose Steppen — sich ausdehnten, an anderen, wohl mehr hügeligen und steinigen Stellen dagegen macchienartiger immergrüner Buschwald, gelegentlich mit Föhrenbeständen. Die Landschaft erinnerte wohl zum Teil an die ostafrikanischen Savannen mit Galeriewäldern längs der Flüsse, zum Teil auch an mediterranes trockenes Hügelland."

Der Glasauer Steinbruch in Ober St. Veit

Geht es darum, den heute völlig verwachsenen Glasauer Steinbruch zu erforschen, helfen historische Bilder und die reichen Sammlungen in verschiedenen Museen. Das Bildarchiv Austria der Österreichischen Nationalbibliothek zeigt bei der Suche "Glasauer" einen Treffer, ein Bild aus dem Jahr 1930: Es zeigt eine steile Wand mit Dezimeter dicken Gesteinsschichten, die bestenfalls Straßenschotter lieferten. Das Naturhistorische Museum hat von hier ein ganz besonderes Stück: den Ammoniten Stephanoceras vindobonense. Er belegt einen Zeitabschnitt im Jura (Erdmittelalter), der von 175,6 bis 161,2 Millionen reichte.

Dass das Studium von Museumsmaterial Sinn ergibt, zeigte Alexander Lukeneder (Naturhistorisches Museum). Er untersuchte rund 4.000 Fossilien in diversen Wiener Sammlungen, katalogisierte und interpretierte sie neu. Auch der längst verschwundene Glasauer Steinbruch kam hier unerwartet zu spätem Ruhm. (Thomas Hofmann, Mathias Harzhauser, 24.6.2021)