Von der Erde, unserem "Pale Blue Dot", abgesehen, findet sich nirgendwo im Sonnensystem eine von Stickstoff und Sauerstoff dominierte Atmosphäre. Ob es auf einem der beinah 5.000 bekannten Exoplaneten eine solche geben könnte, lässt sich mit der heutigen Technik (noch) nicht beantworten. Echte Kandidaten für diese Besonderheit gibt es darunter aber wohl recht wenige, womöglich keinen einzigen.

Warum sticht nun aber gerade diese Besonderheit so sehr hervor? Wie wäre es stattdessen mit flüssigem Wasser oder Leben? Ersteres gibt es zumindest unter der Oberfläche des Mars und auf einigen Eismonden. So gelten Europa, Titan oder Enceladus mit ihren unterirdischen Ozeanen gar als "Ocean Worlds". Selbst beim Leben könnten wir noch fündig werden.

Zwei weitere Besonderheiten finden sich in unserem Sonnensystem nach derzeitigem Wissen aber nur auf der Erde. Plattentektonik wäre die erste und bereits diese steht in enger Verbindung mit der Besonderheit, eine Stickstoff-Sauerstoff-dominierte Atmosphäre zu besitzen. Unsere komplexe, Stickstoff und Sauerstoff produzierende Biosphäre wäre die zweite. Denn ohne sie würde es unsere Atmosphäre wohl in dieser Form nicht geben.

Die Rolle der Plattentektonik

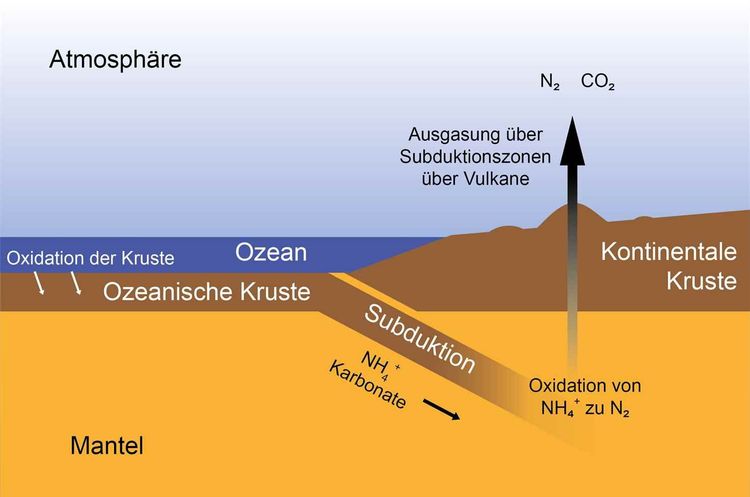

Doch zuerst zur Plattentektonik. Die oberste Schicht der Erde besteht aus unterschiedlichen Kontinentalplatten. Diese verschieben sich langsam gegeneinander und bilden dabei häufig sogenannte Subduktionszonen aus. In diesen Zonen schiebt sich die schwerere ozeanische Kruste unter die leichtere kontinentale und nimmt dabei nicht nur Wasser, sondern auch Sedimente und Gestein mit in den Mantel. Durch Druck und chemische Änderung setzt sich dabei sowohl der gespeicherte Kohlenstoff als auch das darin gefangene Wasser wieder frei und verringert den Schmelzpunkt der darüberliegenden Schichten. Über den Subduktionszonen entstehen so Vulkane, aus denen große Anteile des Kohlenstoffs als Kohlendioxid (CO2) sowie andere Gase zurück in die Atmosphäre gepumpt werden können.

Plattentektonik übernimmt demnach eine wichtige Rolle, um das Kohlendioxid unserer Atmosphäre zu regulieren. Wäre die Erde nicht tektonisch aktiv, wäre es schwierig den uns bekannten Kohlenstoffzyklus aufrecht zu erhalten: Ist es wärmer auf der Erde, wird mehr CO2 aus der Atmosphäre gewettert und das Klima kühlt sich ab. Ist es kälter, verringert sich die Verwitterung und vulkanische Ausgasung dominiert. Nur dadurch konnten moderate Temperaturen auf der Erde langfristig aufrechterhalten werden, obwohl die Leuchtkraft der Sonne seit ihrer Entstehung um rund 30 Prozent zunahm.

Doch für einen weiteren wichtigen Effekt zeichnet sich Plattentektonik verantwortlich: Eine Studie aus dem Jahr 2014 legt nahe, dass sich unsere Stickstoffatmosphäre ohne aktive Tektonik nicht hätte bilden können. In den Subduktionszonen nämlich herrschen Bedingungen, die es erlauben, Ammonium (NH4+) in N2 umzuwandeln. Während letzteres über Vulkane in die Atmosphäre abgegeben wird, würde ersteres im Gestein verweilen und die Ausgasung von Stickstoff reduzieren.

Schließlich könnte Subduktion auch noch eine tragende Rolle bei der großen Sauerstoffkatastrophe vor rund 2,4 Milliarden Jahren gespielt haben (im Englischen auch Great Oxidation Event, oder kurz GOE). Dort stieg der Sauerstoffgehalt im Meer und in der Atmosphäre rasant an, was ein Massensterben der Lebewesen zur Folge hatte. Denn eisenreiches Gestein bindet Sauerstoff und erst durch Subduktion konnte die verhältnismäßig eisenärmere kontinentale Kruste entstehen. Im weiteren Verlauf pumpte der Kohlenstoffzyklus (danke Tektonik!) außerdem große Mengen an CO2 in die Atmosphäre, welche von Photosynthese betreibenden Mikroben genutzt werden konnten, um weiteren Sauerstoff zu produzieren. Erst als sich vor rund 600 Millionen Jahren eine weitere Sauerstoffanreicherung ereignete, fand sich genügend O2 in der Atmosphäre, um die Entstehung komplexer Lebewesen zu ermöglichen. Ohne Tektonik hätten wir vermutlich also weder eine N2-O2-dominierte Atmosphäre, noch komplexes Leben.

Die Rolle des Lebens

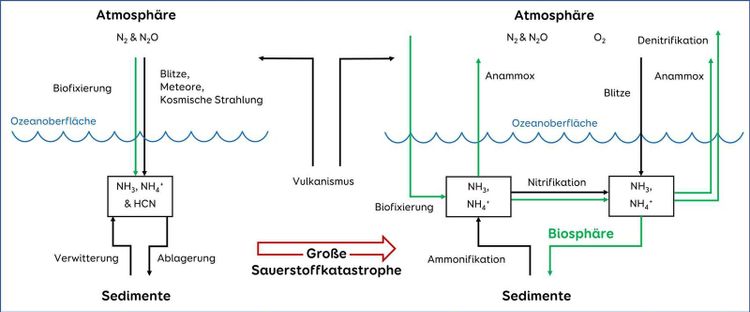

Doch Plattentektonik allein kann unsere Atmosphäre nicht hinreichend erklären. Hierzu benötigen wir Leben, nicht nur für den Sauerstoff, sondern ebenso für den Stickstoff selbst. Ersteres Molekül wird über Photosynthese in die Atmosphäre gepumpt und galt über Jahrzehnte als klassische Biosignatur. Aber Achtung: Unter bestimmten Bedingungen kann Sauerstoff auch abiotisch entstehen, wenn zum Beispiel sehr viel Wasser (H2O) verdampft und durch die intensive Strahlung des Sterns aufgespalten wird und der Wasserstoff in das Weltall entflieht. Sauerstoff allein bedeutet also keinesfalls die Entdeckung außerirdischen Lebens. Kommt dann allerdings auch Stickstoff ins Spiel, ändert sich die Sache.

Auch wenn das N2-Molekül aufgrund seiner starken Dreifachbindung unreaktiv ist, wird es kontinuierlich aus unserer Atmosphäre abgebaut, ein Vorgang den man auch als Fixierung bezeichnet. Blitze, kosmische Strahlung, Meteore oder die Verbrennung von Biomasse können durch hohe Energien N2 in N spalten, das mit Sauerstoff reagiert und ausgewaschen wird. Dabei kann es nicht nur zu einem signifikanten Abbau des atmosphärischen Stickstoffs kommen, sondern auch zum Verschwinden des gesamten Sauerstoffs.

Doch machen jene Prozesse nur einen Teil der gesamten Fixierung aus. Neben speziellen Bakterien, die seit rund 3,2 Milliarden Jahren dazu in der Lage sind, N2 zu NH3 zu reduzieren, bauen nämlich auch wir Menschen den für uns so lebensnotwendigen Stickstoff – eine der derzeit größten planetaren Risiken – langsam, aber sicher ab.

Das Leben spielt allerdings auch eine entscheidende Rolle, um diesen wieder zurück in den Kreislauf zu bringen. Gewisse Mikroorganismen wandeln gebundenen Stickstoff nämlich über verschiedene Umwege zurück in N2. Diese als Denitrifikation und Anammox bekannten Prozesse wurden dominierend zur Zeit des GOE, als oxidierter Stickstoff erstmals ausreichend zur Verfügung stand. Jene Bakterien dürften tatsächlich notwendig sein, um unsere N2-O2-dominierte Atmosphäre aufrecht zu erhalten.

N2 und O2 als Biosignatur

Warum also streiche ich gerade jene Eigenheit – die Existenz einer Stickstoff-Sauerstoff-dominierten Atmosphäre mit geringen Anteilen an CO2 – als besonders wichtige Eigenschaft unserer Erde hervor?

Im wissenschaftlichen Journal "Astrobiology" stellten wir die Hypothese auf, dass solche Atmosphären als "Geo-Biosignatur" fungieren. Diese erzählt uns nämlich nicht nur, dass es auf einem Planeten, auf dem N2 und O2 simultan nachgewiesen werden, Leben geben sollte, es müsste dort zusätzlich auch eine funktionierende Plattentektonik oder zumindest vergleichbare geologische Aktivitäten geben. In einer Nachfolgestudie konnten wir mit der Simulation verschiedener Szenarien unsere Hypothese weiter untermauern und außerdem Wege aufzeigen, um jene "erdähnlichen Habitate" ("Earth-like Habitats") mit zukünftigen Instrumenten auch tatsächlich entdecken zu können.

Zwar kann man Stickstoff mit aktuellen Teleskopen nicht detektieren, doch könnten sich bald diverse indirekte Nachweismethoden ergeben. So zum Beispiel Absorptionslinien von N2-O2-Kollisionen oder des Moleküls Stickstoffmonoxid. Das derzeit in Chile in Bau befindliche Extremely Large Telescope (ELT) mit seinem 39-Meter-Spiegel könnte womöglich in der Lage sein, hierzu Nachweise zu bringen. Das bald ins Weltall startende James Webb Space Telescope (JWST) oder die Exoplaneten-Jäger PLATO und ARIEL der Europäischen Weltraumorganisation ESA dürften zusätzlich in den nächsten Jahren zumindest interessante Beobachtungen erdgroßer Planeten liefern.

Schließlich könnte die darauffolgende Generation an Weltraumobservatorien sogar einen zweiten "Pale Blue Dot" knipsen. Die charakteristische blaue Färbung unseres Planeten ergibt sich nämlich aus der Zusammensetzung seiner Atmosphäre. Einen Exoplaneten als "Pale Blue Dot" direkt zu fotografieren, wäre also ein recht starkes Lebenszeichen. LUVOIR, ein vorgeschlagenes Weltraumteleskop mit einem Spiegel-Durchmesser von bis zu 15 Metern, wäre eines jener Instrumente und könnte 2039 ins Weltall starten.

Erdähnliche Habitate und eine Liste an Bedingungen

Doch würde LUVOIR tatsächlich das Foto eines "Pale Blue Dot" schießen können, ein "erdähnliches Habitat" entdecken? Wie wahrscheinlich kann es sein, dass es in der Umgebung unserer Sonne eine "zweite Erde" gibt? Wie viele dieser "zweiten Erden" könnte es in unserer Milchstraße geben?

Wir können versuchen, uns diesen Fragen anzunähern. Doch wissen wir nicht, auf wie vielen unterschiedlichen Pfaden Abiogenese, die Entstehung des Lebens aus dem Unbelebten, möglich wäre. Es könnte also viele verschiedene Formen möglicher Lebenswelten geben. Im Kommenden beschränke ich mich aber ausschließlich auf erdähnliche Habitate.

Eines gleich vorweg. Wir wissen wohl noch zu wenig, um eine ungefähre Zahl an Welten zu berechnen. Jedoch können wir eine Liste an notwendigen und wahrscheinlichen Bedingungen definieren, die für ein erdähnliches Habitat nach jetzigem Wissen gegeben sein müssten. Wir können diese Liste danach bearbeiten und nur jene Argumente berücksichtigen, die wir mit heutigen Methoden wissenschaftlich, zumindest bis zu einem gewissen Grad, bearbeiten und einschränken können. Damit wäre es uns eventuell möglich, eine maximale Anzahl an Planeten zu eruieren, die sich zumindest theoretisch zu einem erdähnlichen Habitat entwickeln könnten.

Beginnen wir mit einem Beispiel. Für eine Stickstoff-Sauerstoff-dominierte Atmosphäre benötigen wir – wie bereits eruiert – höchstwahrscheinlich Leben. Um die Anzahl jener Planeten abzuschätzen, die eine solche Atmosphäre besitzen, müssten wir also wissen, wie häufig die Entstehung des Lebens auf passenden Himmelskörpern ist. Das wissen wir aber nicht. Dementsprechend berücksichtigen wir diese Bedingung nicht. Die tatsächliche Anzahl an erdähnlichen Habitaten muss also geringer sein als jene Anzahl, die wir als Maximum abschätzen können (es sei denn, die Wahrscheinlichkeit der Abiogenese wäre 100 Prozent). Wir können auch nicht exakt definieren, welche Bedingungen überhaupt erfüllt sein müssen, um eine zweite Erde zu erhalten.

Anzahl und Art der Sterne

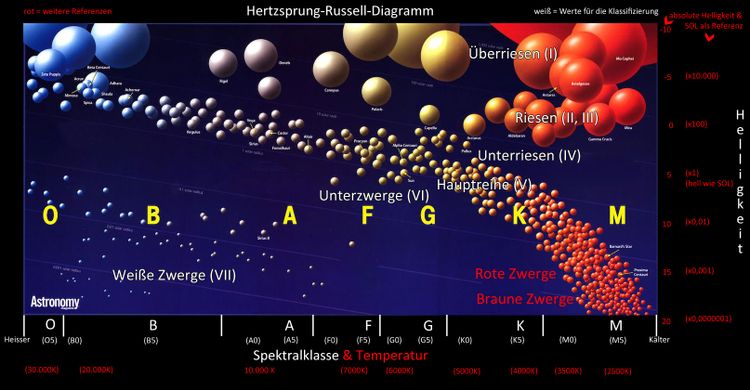

Wir kennen aber zum Beispiel die ungefähre Anzahl an Sternen in der Milchstraße (grob 150 Milliarden) und wissen, wie sich diese in der Galaxie und den unterschiedlichen Spektralklassen verteilen. So gibt es den recht berühmten Merksatz "Oh, Be A Fine Guy/Girl, Kiss Me", bei dem die Anfangsbuchstaben für die unterschiedlichen Spektralklassen stehen. M-Sterne sind dabei die kühlsten, kleinsten, langlebigsten und häufigsten, mit Massen von rund 0,08 bis 0,45 Sonnenmassen, gefolgt von K- und G-Sternen. Letztere Klasse umfasst die Sonne und beinhaltet rund sechs Prozent aller Wasserstoff fusionierenden Gestirne in unserer Galaxie. Mit einer Häufigkeit von circa zwei Prozent folgen F-Sterne, die letzte relevante Gruppe. Die Spektralklassen O, B und A verbrennen aufgrund ihrer Masse Wasserstoff einfach viel zu schnell.

Doch welche Sterne könnten eine "zweite Erde" in ihren lebensfreundlichen Zonen, auch Habitable Zonen (HZ) genannt, beherbergen? Die Spektralklasse M wäre häufig und man findet die meisten erdgroßen Exoplaneten auch gerade dort. Nur sind sie kaum der geeignete Platz, um eine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre zu erlauben. Zwar strahlen diese auch Rote Zwerge genannten Objekte im bedeutenden Röntgen- und extrem-ultravioletten Teil des elektromagnetischen Spektrums (gemeinsam auch XUV genannt) weniger als K-, G- und F-Zwerge, doch befindet sich deren lebensfreundliche Zone aufgrund der schwachen Leuchtkraft so nah an ihrem Stern, dass dort die XUV-Strahlung um ein Vielfaches intensiver sein kann. Zusätzlich schwächt sich dieser Teil des Spektrums zwar im Laufe des Lebens eines Sterns, im Gegensatz zur Leuchtkraft, ab. Das geschieht bei den Roten Zwergen jedoch wesentlich langsamer als bei den Gelben, den sonnenähnlichen Sternen.

Röntgen und extreme UV-Strahlung als limitierender Faktor

Besagter XUV-Bereich erhitzt die Thermosphäre, die obere Atmosphäre eines Planeten, insbesondere bei erdähnlichen Stickstoff-Atmosphären. Kohlendioxid wiederum reduziert diesen Effekt etwas, da es in der Thermosphäre für Abkühlung sorgt. In einer Studie, die derzeit unter Begutachtung ist, zeigen wir, dass auf der Erde eine Stickstoff-Atmosphäre mit rund zehn Prozent CO2 (heute sind es 0,04 Prozent) bereits bei der rund zehnfachen Intensität des jetzigen solaren XUV-Wertes nicht mehr stabil sein dürfte. Ihre Teilchen entfliehen dann innerhalb mehrerer Millionen Jahre in den Weltraum. Noch mehr CO2 in der oberen Atmosphäre verzögert diesen Aspekt, könnte das Entfliehen für eine besonders aktive Sonne aber nicht mehr verhindern.

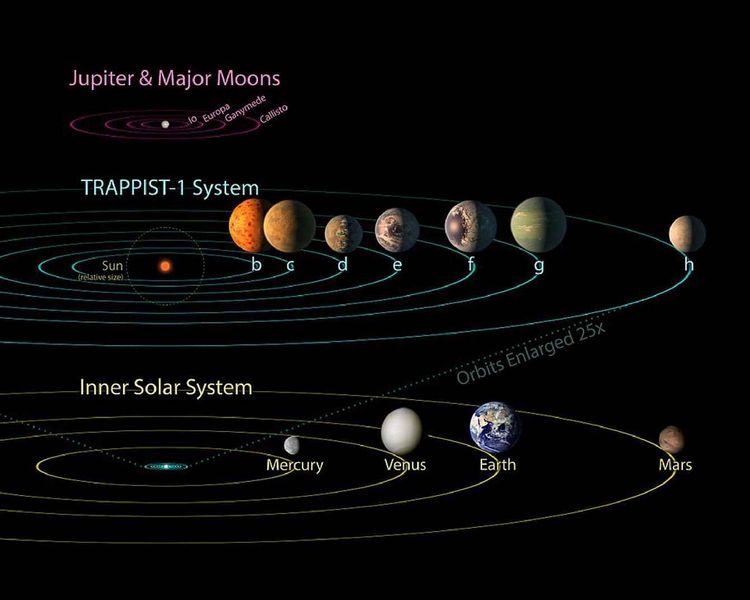

Wie sieht es nun aber bei M-Sternen aus? Nehmen wir als Beispiel Trappist-1 mit sieben in etwa erdgroßen Planeten. Diese umkreisen ihr nur 0,08 Sonnenmassen schweres Zentralgestirn allesamt siebenmal näher als Merkur unsere Sonne. Drei davon befinden sich dort außerdem in der Habitablen Zone, könnten also lebensfreundliche Temperaturen aufweisen. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 war in den ersten Milliarden Jahren seiner Existenz die XUV-Strahlung in der HZ von Trappist-1 jedoch bis zu zehntausendmal stärker als bei der Erde heute. Zum Vergleich: Bei der Sonne dürfte es nach einer Milliarde Jahren etwa das zehnfache von heute gewesen sein. Selbst nach rund acht Milliarden Jahren sind es noch immer hundertmal so viel. Sollten wir die relevante Physik also nicht missverstehen, konnte und kann eine erdähnliche Atmosphäre um Trappist-1 nicht stabil sein.

Je schwerer die Sterne werden, desto schneller erreichen sie eine Strahlungsintensität, die eine Stickstoff-dominierte Atmosphäre erlauben würde. Je nach Aktivität wäre das bei einem sonnenähnlichen Gelben Zwerg knapp eine bis zwei Milliarden Jahre. Bei den etwas kleineren K-Sternen dauert es etwas länger und für die leichteren unter den M-Sternen – Trappist-1 zum Beispiel – wird dieser Wert wohl nie erreicht. Und selbst wenn nach Milliarden von Jahren eine N2-O2-Atmosphäre dort tatsächlich stabil sein würde, stünden die Chancen eher schlecht, dass sich eine solche noch bilden könnte.

Die maximale Anzahl passender Sterne

Schließlich wird es auf den passenden Planeten auch irgendwann zu heiß. Bei der Sonne erreichen wir diesen Punkt bereits in ein oder zwei Milliarden Jahren. Die größeren F-Sterne erreichen diesen Wert wesentlich früher, K- und M-Zwerge benötigen länger als das derzeitige Alter des Universums.

Nimmt man diese unteren und oberen Grenzen (XUV-Strahlung und Leuchtkraft) als Limit und inkludiert zusätzlich nur jene galaktischen Gebiete, in der die Hintergrundstrahlung (Supernova-Explosionen, Gamma Ray-Blitze und so weiter) über einen längeren Zeitraum erdähnliches Leben erlauben würde, kämen derzeit noch rund zehn Milliarden Sterne für die theoretische Möglichkeit erdähnlicher Habitate infrage. Doch wären das zum Großteil die kaum lebensfreundlichen Roten Zwerge.

Eta Earth

Nicht in jeder HZ befinden sich jedoch Planeten mit der richtigen Masse. Je leichter ein Exoplanet desto eher verliert er seine Atmosphäre und kühlt vorzeitig aus. Je massiver und schneller das Wachstum, umso wahrscheinlicher wäre eine dichte Wasserstoffhülle und unwahrscheinlicher das Ausgasen einer Stickstoff-Atmosphäre. Denn jeder Stern wird anfangs von einem stellaren Gasnebel umgeben. Erreicht ein Planet innerhalb des Nebels eine Masse ähnlich der Erde, so sammelt er zu viel Wasserstoff an und kann ihn Zeit seines Lebens nicht mehr verlieren. Die Erde erreichte etwa 50 bis 60 Prozent ihrer Masse innerhalb des Nebels und entging diesem Schicksal.

Die ursprüngliche Definition der Habitablen Zone umfasst jene Orbits, in denen die Leuchtkraft des Sterns flüssiges Wasser an der Planetenoberfläche erlaubt. Je weiter man sich vom Zentralgestirn entfernt, desto größere Mengen an CO2 werden benötigt, um das Gefrieren zu verhindern. Doch eine Studie aus dem Jahr 2019 fand heraus, dass komplexes sauerstoffatmendes Leben durch große Mengen Kohlendioxid in seiner Entwicklung limitiert werden könnte. Und so definierten sie eine "Habitable Zone for Complex Life" (HZCL), welche die gewöhnliche HZ auf 20 bis 50 Prozent ihrer ursprünglichen Größe reduziert.

Um nun aber herauszufinden, wie viele passende Planeten sich in der HZ oder HZCL befinden könnten, lohnt es sich den Begriff "Eta Earth" zu benennen: Zwar gibt es keine genaue Definition, doch zumeist verstehen Astronomen darunter Planeten innerhalb der HZ mit Größen zwischen 0,5 und 1,5 Erdradien. Unterschiedliche Studien fanden hierfür Zahlen zwischen 0,01 und 1,24 Planeten pro Stern, wobei die Neueren zumeist klar Richtung kleinerem Wert neigen. Außerdem umfasst diese Definition ein recht großes Spektrum an Planeten. So entsprechen 0,5 Erdradien der Masse des Mars; den oberen Bereich umfassen entweder Körper bis zu vier Erdmassen oder von Wasserstoffhüllen geprägte Welten. Außerdem würde eine Reduktion auf die HZCL geringere Zahlen ergeben.

Würden wir nun für Eta Earth um F-, G-, und K-Sterne einen Wert von 0,03 annehmen (und 0,16 bei Roten Zwergen), so ergäbe dies eine Gesamtzahl von unter 150 Millionen Planeten in der Milchstraße, welche theoretisch die Entwicklung eines erdähnlichen Habitats erlauben würden. Um G-Sterne wären es noch rund drei Millionen.

Wasser und ein optimistisches Maximum

Es wird nun immer schwieriger weitere Bedingungen zu finden, über die wir qualitative und quantitative Aussagen treffen können. Doch gäbe es noch eine Menge an relevanten Punkten. Wasser zum Beispiel.

Gar kein Wasser wäre für erdähnliches Leben fatal. Aber auch Ozeanplaneten ohne Landmasse laufen in verschiedene, aber entscheidende Probleme. Unter anderem könnte dort der Nährstoffkreislauf unterbunden sein und es scheint fraglich, ob Kohlenstoff- und Stickstoffzyklen über Milliarden von Jahren funktionieren könnten.

Die derzeit vielleicht interessanteste Debatte betrifft allerdings den Ursprung des Lebens und die Frage, ob dazu Land benötigt oder sich dieser in den Tiefen des Ozeans abspielen kann. Ersteres würde zwingend jede Wasserwelt exkludieren und das könnten viele sein. Denn in den meisten Fällen, so finden unterschiedliche Studien, dürften Planeten entweder mit wesentlich weniger oder wesentlich mehr Wasser als die Erde enden. Und so würden nur wenige Millionen Planeten habitabel bleiben. Bleibt man optimistisch könnten davon aber wohl eine Million um sonnenähnliche Gestirne kreisen. Denn besonders viele M-Sterne würden gerade auch wegen dieser Bedingung aus der Wertung fallen.

Doch aufgrund der noch folgenden Punkte dürfte das Maximum jener Planeten, die das Potential hätten, ein erdähnliches Habitat zu bilden, noch wesentlich geringer sein.

Weitere limitierende Bedingungen

Den folgenden Punkt kennen wir bereits: Plattentektonik. Selbst wenn sich Planeten ohne funktionierende Tektonik zu stabilen erdähnlichen Habitaten entwickeln können, wird deren Anzahl aufgrund der einhergehenden Probleme womöglich begrenzt sein. Und welche Rollen spielen große Monde und planetare Magnetfelder? Es gibt für beiderlei Argumente, doch überzeugt bin ich von keinem davon. Eine erdähnliche Magnetosphäre zum Beispiel mag für komplexes Leben bedeutend sein. Für die Stabilität unserer Atmosphäre spielt es, entgegen dem noch vorherrschenden Paradigma, aber wohl keine relevante Rolle. Weitere Forschung wäre hier essenziell.

Und es gäbe noch viele weitere Bedingungen. Benötigen wir etwa Jupiter und Saturn im Tandem? Ich denke ja, aber nicht aufgrund von Asteroiden. Oder wie wäre es mit den Doppelsternen? Knapp 50 Prozent der Gelben Zwerge befinden sich in Doppel- oder Mehrfachsystemen. Und welche Rolle spielen kataklystische Ereignisse? Eine Änderung des Orbits, eine Kollision mit einem Mond oder gar Planeten? Wie verändern Bahn-Exzentrizitäten die Lebensfreundlichkeit? Benötigen wir eine bestimmte Menge an radioaktiven Elementen im Mantel? Kann komplexes Leben auf Planeten entstehen, die ihrem Stern immer dieselbe Seite weisen? Welchen Effekt hat das starke Magnetfeld eines Roten Zwerges? Und was gibt es noch? Kohlenstoffplaneten zum Beispiel?

Und dann gäbe es noch den Ursprung des Lebens. Entsteht es auf jedem Planeten, auf dem richtige Bedingungen (welche sind das?) herrschen? Auf jedem dritten, zehnten, hundertsten, tausendsten? Wir wissen es nicht. Sicher scheint mir nur, dass jene Faktoren – und vielleicht noch weitere – die maximale Anzahl erdähnlicher Habitate noch einmal verringern können.

Ein Universum voller Leben?

Auf der anderen Seite wissen wir aber ebenso wenig, welche alternativen Pfade es geben könnte, um als erdähnliches Habitat zu enden. Ersetzen Rote Zwerge die Rolle eines Mondes oder deren starke Gezeitenkräfte gar jene der Plattentektonik? Können Exomonde oder Braune Zwerge habitabel sein? Wie hängen all jene aufgezählten Faktoren überhaupt zusammen und könnte die Gaia-Hypothese – die Erde als symbiotisches, selbstregulierendes System, das Leben und Evolution ermöglicht – für lebensfreundliche Planeten sorgen?

Welche alternativen Lebensräume kann es sonst noch geben? Lebewesen aus Silizium oder anderen Elementen? Mikroben in den Wolken unwirtlicher Planeten? Eismonde als lebensfreundliche Unterwasserwelten? Oder könnte uns unbekanntes Leben gar auf Titan florieren? Dann könnten unterirdische Ozeane und Titan-ähnliche Welten die vielleicht häufigsten Lebensoasen in unserem Universum sein. Und selbst wenn komplexes Leben –multizelluläres oder intelligentes – selten sein sollte, heißt das noch lange nicht, dass Einzelliges, das auch sein muss.

Es lohnt sich jedenfalls diesen Fragen nachzugehen. Denn selbst wenn der "Pale Blue Dot" eine Seltenheit wäre, könnte andersartiges Leben dennoch im Überfluss existieren. Sollten es aber schließlich doch erdähnliche Lebensräume sein, die weitverbreitet wären, dann könnten ELT im Zusammenspiel mit JWST, PLATO oder ARIEL und Teleskope wie LUVOIR sie in unserer Nachbarschaft eventuell entdecken. Beobachten diese kommenden Instrumente stattdessen aber vorwiegend Welten mit ausgedehnten Wasserstoffhüllen, keine oder nur dünne, sauerstofflose Stickstoff- oder CO2-Atmosphären, dann wäre uns bekanntes Leben wohl tatsächlich selten.

Die kommenden beiden Jahrzehnte könnten jedenfalls einen Riesenschritt zur Klärung dieser Frage leisten. (Manuel Scherf, 16.7.2021)