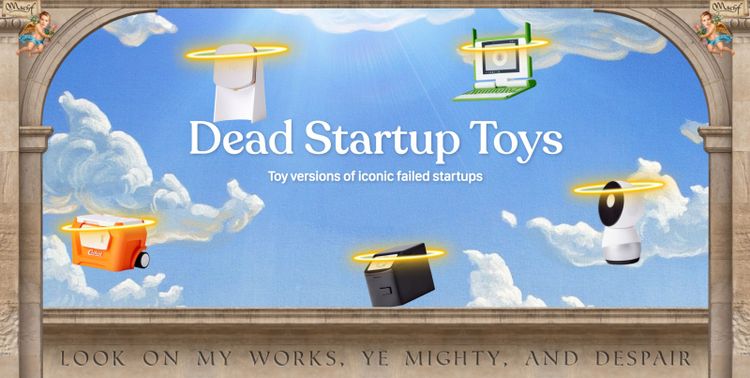

Fünf (weitgehend) gescheiterte Produkte sind Teil von "Dead Startups Toys".

Die Geschichte der Start-ups ist nicht nur eine des frühen Scheiterns vieler Ideen und sensationeller Erfolge mancher anderer, sondern auch eine von großen Hypes und deren spektakulären oder langsamen Abstürzen. Und genau diesem letztgenannten Aspekt hat sich das Künstlerkollektiv Mschf (Mischief) gewidmet.

Die Gruppierung ist nicht unbekannt. 2020 startete sie als Zeichen gegen die zunehmend unübersichtlich werdende Anbietervielfalt im Videostreaming das Portal "All the Streams", das Zugriff auf gerade über die Empfehlungsfunktion ausgespielte Inhalte von Netflix, Prime Video und Co gab und mittlerweile offenbar aus Copyright-Gründen stillgelegt wurde. Und erst vor wenigen Monaten montierte man für die Aktion "Spot's Rampage" eine Paintballkanone auf einen Roboterhund von Boston Dynamic, stellte ihn in eine eigens eingerichtete Kunstgalerie und ließ zufällige Besucher der Website den Roboter fernsteuern. Gedacht war dies als Warnung vor künftigen Kriegs- und Polizeirobotern.

Nun hat man sich mit dem "Dead Startups Toys" fünf ursprünglich gefeierte und schließlich gescheiterte Start-ups vorgenommen und deren Produkte als Spielzeugfiguren umgesetzt, welche bereits ausverkauft sind. STANDARD-Lesern dürften viele davon bekannt vorkommen.

One Laptop Per Child (OLPC)

2005 stellte Nicholas Negroponte, Gründer des Media Labs am renommierten Massachusetts Institute of Technology, die OLPC-Initiative vor. Ihr Ziel war es, einen günstigen Mini-Laptop zu entwickeln und über Spenden oder das Prinzip "Einen kaufen, einen geben" an Kinder in Entwicklungsländern zu vermitteln. Dies hätte ihnen neue Bildungschancen bringen und den "digitalen Graben" verkleinern sollen.

Die Vision war, ein Gerät umzusetzen, das für den Schulalltag geeignet und internetfähig war, aber langfristig deutlich weniger als 100 Dollar kosten sollte. Der erste Laptop, ein grün-weißes Gerät, XO-1, das ein wenig an Kinderspielzeug erinnerte, erschien nach einer turbulenten Entwicklungsphase schließlich 2007. Er kostete deutlich mehr und hatte plötzlich Konkurrenz durch ein Intel-Projekt namens "Classmate PC", das mit Windows XP statt des Linux-basierten "Sugar OS" lief. Hunderttausende Geräte konnten verkauft werden, von den anvisierten Millionenzahlen blieb man aber weit entfernt.

Man kündigte einen Nachfolger mit Dualscreen an, doch dem machte die Weltwirtschaftskrise von 2008 einen Strich durch die Rechnung. Für den XO-2 kam nicht einmal ein Zehntel der Finanzierungssumme zusammen. Später versuchte man es mit einem Experiment mit Android-Tablets. Nach einem Führungswechsel brachte man eine aufgerüstete Version des XO-1 heraus.

Das Projekt existiert heute noch, organisatorisch ist aber nur noch die "Zweigstelle" in Miami übrig. Die Mission ist die gleiche, und es laufen immer noch OLPC-Laptops vom Band. Die einst großen Ziele hat man aber freilich verfehlt. Negroponte selbst sieht den größten Impact der Initiative heute aber ohnehin nicht darin, viele Laptops verschickt zu haben, sondern darin, dass man einen Beitrag geleistet hat, um die Preise von Netbooks zu senken. Er schätzt, dass deswegen heute 50 Millionen Kinder über einen eigenen Computer verfügen, den sie sonst nicht hätten.

Juicero

In der öffentlichen Wahrnehmung löste die "smarte" Saftpresse Juicero keinen Hype aus, denn da kennt man sie vor allem für ihr Scheitern. Doch bevor das Start-up binnen weniger Monate in die Pleite stolperte, war es ein Darling der Investoren.

Zahlreiche Geldgeber, darunter auch allerlei bekanntere Namen, erblickten viel Potenzial in der Idee einer Presse, für welche die Nutzer sich per Abo Säckchen mit Fruchtpüree liefern lassen, um sich so "frischen" Saft auszupressen. Mehr als 120 Millionen Dollar stellten sie bereit, um dem Produkt mit angeschlossener Dienstleistung den Weg auf den Markt zu ebnen. Wo sie dann krachend scheiterte.

Schnell stellte sich heraus, dass die Saftpresse ihren Zweck schlichtweg nicht erfüllte – denn die Püreesäckchen ließen sich mit der Hand beinahe genauso gut auspressen wie mit dem Gerät selbst. Das Küchengadget war zudem vollgestopft mit angepassten Komponenten, die gar nicht nötig gewesen wären. Dafür sorgte die Bauweise für einen hohen Preis von 700 Dollar. Das Unternehmen versuchte mit drastischer Preisreduktion noch, seinen Service zu retten, hatte aber schließlich keine andere Wahl mehr, als zuzusperren.

Theranos

Ein Darling der Investoren war über mehrere Jahre auch Theranos, das nichts Geringeres als einen revolutionären Fortschritt in der medizinischen Diagnostik versprach. Mit einem eigens entwickelten Verfahren versprach man eine extrem schnelle Durchführung von Bluttests selbst mit geringen Blutmengen. Für die weitere Entwicklung des Verfahrens und eines kompakten Untersuchungsgeräts, "Minilab", steuerten Geldgeber etwa 700 Millionen Dollar bei. Das von Elizabeth Holmes geleitete Unternehmen wurde 2013 und 2014 mit einem Marktwert von mehr als einer Milliarde Dollar eingestuft.

Doch 2015 brachten zwei Wissenschafter in Zusammenarbeit mit dem "Wall Street Journal" Zweifel darüber auf, ob das von Theranos beworbene Verfahren überhaupt funktioniert. Gesundheits- und Finanzbehörden erhöhten den Druck, nach und nach sprangen Geschäftspartner ab. 2016 musste man nach dem Entzug einer wichtigen Zulassung den Laborbetrieb einstellen und wollte sich rein auf die Entwicklung eines Testgeräts fokussieren.

Die Zweifel am Verfahren konnte man aber nie ausräumen, dafür tauchten immer weitere Ungereimtheiten wissenschaftlicher und finanzieller Natur auf. Holmes geschätztes Vermögen stürzte von 4,5 Milliarden Dollar auf praktisch null ab. Im September 2018 löste sich das Unternehmen auf.

Zu diesem Zeitpunkt mussten sich Holmes und andere hochrangige Mitarbeiter bereits wegen schwerer Betrugsvorwürfe vor Gericht verantworten. Das eigentlich für Sommer 2020 geplante Hauptverfahren gegen Holmes wurde aufgrund der Pandemie verlegt und soll nun am 31. August dieses Jahres beginnen. Neben einem Buch ("Bad Blood") wurde auch schon ein Dokumentarfilm ("The Inventor") über die Causa Theranos veröffentlicht. Eine Verfilmung des Buchs ist in Arbeit.

Coolest Cooler

Einen Namen als der bisher größte "Kickstarter-Unfall" hat sich Coolest Cooler gemacht. Das Projekt ist wohl ein Vorzeigebeispiel dafür, was passiert, wenn man die Komplexitäten der Hardware-Entwicklung unterschätzt.

2014 eroberte das Projekt die bereits genannte Crowdfunding-Plattform. Versprochen wurde eine Kühlbox mit einer Reihe von Annehmlichkeiten. Sie sollte nicht nur ihren Inhalt kühlen, sondern auch Musik abspielen, das Handy aufladen und vieles mehr. 62.000 Unterstützer steckten 13 Millionen Dollar in das Projekt. Das Magazin "Time" nahm sie in ihre jährliche Liste der 25 besten Tech-Gadgets des Jahres auf.

Dessen Betreiber hatte aber bald mit allerlei Problemen in der Umsetzung zu kämpfen. Zwar waren manche Verzögerungen nicht in seiner Gewalt, doch das ambitionierte Lieferdatum musste immer weiter nach hinten verschoben werden. Im Sommer 2015 kamen die ersten Geräte aus der Fabrik, waren aber teilweise von technischen Problemen geplagt.

Allerdings hatte man sich auch im Preis verkalkuliert und ersuchte die verbliebenen Unterstützer um eine Nachzahlung, um die Produktion der verbleibenden Kühlboxen zu finanzieren. Für Ärger sorgte bei den Wartenden, dass man gleichzeitig für die Querfinanzierung Coolest Coolers über Amazon anbot. Dort kosteten sie mehr als das Doppelte des Kickstarter-Preises, waren dafür aber sofort verfügbar.

Gemeinsam mit den Behörden des Bundesstaates Oregon präsentierte man schließlich einen Plan, dank dem die noch nicht belieferten Unterstützer doch noch zu ihrer Kühlbox kommen sollten. Das klappte allerdings nicht, laut Erfinder Ryan Grepper scheiterte das Unterfangen am von Donald Trump losgetretenen Handelskrieg und den von seiner Regierung hochgeschraubten Einfuhrzöllen. 20.000 Unterstützer gingen leer aus und konnten bestenfalls auf eine Entschädigung von 20 Dollar hoffen.

Jibo

Auch der "soziale Roboter" Jibo verdiente sich 2017 einen Platz im "Times"-Ranking. Das war drei Jahre nachdem der Hersteller per Crowdfunding drei Millionen Dollar einnehmen konnte und so zusammen mit Investorengeldern auf 70 Millionen Dollar kam. Der Roboter hatte limitierte Bewegungsfunktionen, er konnte auf der Stelle "tanzen" und seinen aus einem Bildschirm bestehenden Kopf drehen.

Darüber hinaus erfüllte er im Prinzip viele Funktionen eines smarten Lautsprechers, angereichert um eine Gesichtserkennungsfunktion, die genutzt wurde, um etwa seinen Eigentümer zu grüßen oder ihm einen Witz zu erzählen, wenn er in den Raum kam.

Zwischen 2014 und 2017 stieß jedoch auch Big Tech in den Bereich vor. Google und Amazon brachten erste smarte Lautsprecher auf den Markt, Samsung mit Bixby einen eigenen Sprachassistenten, und Apple erweiterte die Fähigkeiten von Siri massiv. Als Jibo nach Erfüllung der Crowdfunding-Lieferungen für 900 Dollar am offenen Markt startete, fielen die Kritiken unbeeindruckt und das Interesse gering aus.

Das Unternehmen geriet bald in Geldnöte, und die Rechte und Patente von Jibo wurden Ende 2018 vom Venture-Kapital-Unternehmen SQN gekauft. Im März 2019 wurden die Server schließlich vom Netz genommen, was die Funktionalität des Roboters stark limitierte. (gpi, 14.7.2021)