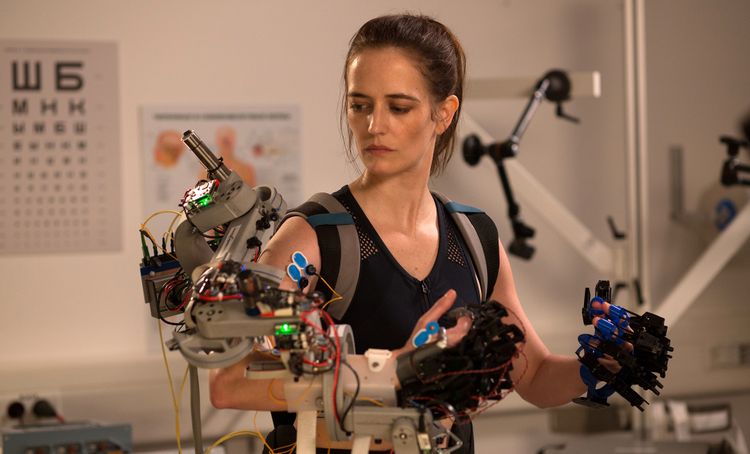

Sie bereitet sich auf einen einjährigen Weltraumaufenthalt vor und auf den Abschied von ihrer kleinen Tochter: Eva Green in "Proxima".

Die Ingenieurin Sarah Loreau zog es schon als Kind in den Weltraum, vorübergehend reichte ein Lampenschirm über dem Kopf, und sie war Astronautin. Ihre Kindheitserinnerung hat sie zu einer Berufungserzählung kultiviert – wohl auch entgegen der Skepsis männlicher Kollegen, die sich eine Frau im All gerade einmal als Space-Touristin vorstellen können. Der Leichtigkeit der kindlichen Illusion stehen in Alice Winocours Proxima Simulationen entgegen, die an die Grenzen der physischen und psychischen Belastbarkeit gehen: Schwerelosigkeitstrainings, Unfallszenarien, Andockmanöver und, als leichtere Übung, Filme und Bücher auf dem Kopf schauen bzw. lesen.

Manches davon wandert wieder zurück ins Spiel – zum Beispiel in Zubettgehrituale. Wenn Sarah (Eva Green) ihre kleine Tochter (Zélie Boulant) zum Schlafen ins Zimmer trägt, sind sie eng umschlungen – bis zur "Raketenstufen-Trennung", bei der sie Stella über dem Bett abwirft wie ein nicht mehr benötigtes Triebwerk. Auch das allabendliche Ritual ist ein Training. Simuliert wird die gegenseitige Ablösung, der große Abschied. Schon bald wird Sarah für ein Jahr die Erde verlassen.

Erforschung des Mars

Proxima ist ein Film über die Liebe zwischen Mutter und Tochter – und zwischen Astronautin und Raumfahrt. Als Sarah für die einjährige ISS-Mission Proxima ausgewählt wird, die die Erforschung des Mars einleiten soll, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Bevor sie zum Training aufbricht, muss sie die Tochter bei ihrem Ex-Partner (Lars Eidinger) in Darmstadt zurücklassen, einem Astrophysiker, der Formeln auf Küchenschränke kritzelt und erst noch in seine neue Rolle hineinwachsen muss.

Eine Raumfahrtmission sei keine Geschäftsreise mahnt die Psychologin, die für die Betreuung der Tochter bestellt wurde, und bemüht damit ein drastisches Bild. Durch die Augen eines Kindes würde der Raketenstart aussehen, als sei die Mutter an eine Bombe gebunden.

Anders als Weltraumfilme wie Interstellar und Ad Astra, die das Kosmische mit dem Intimen über die Figur des traurig-melancholischen Spaceman in der grenzenlosen Weite des Alls kurzschließen, bringt Proxima die Raumfahrt mit der Astronautin auf den Boden eines realistischen Dramas. Mit dokumentarischer Genauigkeit schildert die französische Regisseurin die verschiedenen Stationen bis zum Start der Rakete in Baikonur in Kasachstan: vom Training im Europäischen Astronautenzentrum in Köln und im Ausbildungsstützpunkt Star City bei Moskau. Widerstände begegnen Sarah dabei nicht nur in Gestalt ihres eigenen Körpers, sondern auch in der Breitbeinigkeit des Missionschefs (Matt Dillon), der ein bisschen länger braucht, um sie als gleichberechtigtes Gegenüber anzuerkennen.

Gespräch vor Glasscheibe

Auch die Beziehung von Mutter und Tochter durchläuft verschiedene Stadien. Der Wunsch nach Nähe und das Gebot der Abnabelung müssen in den wenigen verbleibenden Momenten so in ein Verhältnis gebracht werden, dass es beide nicht in Stücke reißt. Mehrfach verschwindet Stella, einmal findet sie Sarah in den Kulissen einer planetarischen Simulation. Gegen Ende sitzen sie einander durch eine schwere Glasscheibe getrennt gegenüber und können nur durch Mikrofone miteinander sprechen.

Schön (und feministisch) an Proxima ist unter anderem, wie Winocour die Raumfahrt nicht als eine vom Leben abgetrennte Ego-Sphäre verhandelt. Die Mutter versucht ihre Liebe zum All mit der Tochter zu teilen und ihr seine Gesetzmäßigkeiten begreifbar zu machen – dass Tränen außerhalb der Atmosphäre nicht fließen, sondern sich zu Kugeln formen etwa. Aber auch, dass die Schwerelosigkeit den Gravitationskräften einer mütterlichen Liebe nichts anhaben kann. (Esther Buss, 28.7.2021)