Einen Grabstein gibt es nicht. Nur ein Foto. Es zeigt einen schüchtern lächelnden jungen Mann mit auffällig großer Brille. Daneben eine leere Blumenvase. Und ringsum lehmige Erde. Sie ist leicht zu übersehen, die Stelle, an der Jarell Jackson beigesetzt wurde. Obwohl zwei Friedhofswärter bei der Suche helfen, dauert es fast eine halbe Stunde, bevor man sie gefunden hat im Merion Memorial Park, einem ausgedehnten Gräberfeld auf einem Hügel in Bala Cynwyd, einem Vorort von Philadelphia.

Jarell Jackson wurde 26 Jahre alt. An dem Tag, an dem er starb, war er gerade aus der Karibik zurückgekehrt in seine Heimatstadt, der er im ersten Herbst der Pandemie für ein paar Tage entfloh. Vom Flughafen fuhr er zur Wohnung seiner Mutter, um sich kurz darauf erneut ans Lenkrad zu setzen. Er wollte Shahjahan McCaskill nach Hause bringen, einen Freund, mit dem er den Urlaub verbracht hatte. Als er losfuhr, näherte sich ein schwarzer Geländewagen. Schüsse fielen, eine halbe Stunde später wurden Jackson und McCaskill für tot erklärt. Drei Teenager, der Jüngste 15, der Älteste 18, hatten zwei Dutzend Mal auf die beiden gefeuert, um den Tod eines Mitglieds ihrer Straßenbande zu rächen.

Zufällige Opfer

Ihre Gang, die Northsiders, hatte noch eine Rechnung mit den Rivalen, den Southsiders, offen. Die Northsiders beanspruchen ein Viertel nördlich der Market Street, einer breiten Straße, die sich von Ost nach West quer durch Philadelphia zieht, während die Southsiders ihren Claim südlich der Magistrale abgesteckt haben. Nach dem Doppelmord postete einer der Angreifer, offenbar voller Stolz, auf Instagram ein Foto des Tatfahrzeugs.

Der Leiter der zuständigen Mordkommission sprach von einer tragischen Verkettung von Umständen. Jackson und McCaskill seien zufällige Opfer eines Bandenkonflikts geworden, mit dem sie nichts zu tun hatten, weil sie in dem von den Southsiders beanspruchten Viertel lebten und damit für die Northsiders Zielscheiben waren. Jackson arbeitete als Psychologe in einer Klinik, er kümmerte sich um Jugendliche mit Depressionen und Suizidgedanken. Sein Lebensmotto, stand in einem Nachruf, war ein Spruch des Rappers Tupac Shakur: "Hast du von der Rose gehört, die aus einem Spalt im Beton wuchs?"

Akutes Problem

Philadelphia hat, wie andere amerikanische Großstädte auch, nicht erst seit heute ein Problem mit der Schusswaffengewalt. Aber in diesem Jahr ist das Problem so akut, dass es an die späten Achtziger und die frühen Neunziger erinnert, an Zeiten, in denen die Kriminalität Höchststände erreichte. 1990 hatte man bis Anfang August dreihundert mit Schusswaffen begangene Morde registriert, es sollte in der Statistik der Metropole das bisher schlimmste Jahr werden. In diesem Jahr könnte die Bilanz noch trauriger ausfallen, denn die Marke 300 wurde bereits Mitte Juli erreicht. Bis zur zweiten Augustwoche stieg die Zahl auf 327.

Es ist nicht zuletzt eine Folge privater Aufrüstung während der Pandemie. 2020 war der Erwerb von Waffen landesweit auf ein Rekordhoch gestiegen. Ursächlich dafür sind Experten zufolge Ängste im Zusammenhang mit Corona und den Protesten gegen Polizeigewalt. Fünf Millionen mehr Schusswaffen wurden verkauft, als es ohne die beiden Faktoren der Fall gewesen wäre, haben die Professoren Phillip Levine und Robin McKnight vom Wellesley College in Massachusetts berechnet. Dabei führen die USA die Liste der Länder mit den, gemessen an der Bevölkerung, meisten Waffenbesitzern schon heute an.

Dorothy Johnson-Speight sieht in der Verbrechenswelle eine Epidemie, die auch als solche behandelt werden müsse, mit gleicher Dringlichkeit wie Covid-19. In der Gruppe männlicher 14- bis 35-jähriger Afroamerikaner, beobachtet sie, sei Schusswaffengewalt mittlerweile die häufigste Todesursache. Und es handle sich typischerweise eben nicht um Massenschießereien, die für Schlagzeilen sorgen. Sondern um Angriffe, von denen die Medien kaum Notiz nehmen. Johnson-Speight, eine elegante Frau mit Doktortitel, empfängt in einem Büro im Norden Philadelphias, an dessen Wand ein überdimensionales Foto ihres Sohnes hängt. Khaaliq Jabbar Johnson wurde im Streit um einen Parkplatz erschossen. Eigentlich, erzählt seine Mutter, sei es gar nicht ums Parken gegangen, sondern um den Neid, den Frust eines Nachbarn.

Khaaliq, damals 24, war drauf und dran, an der Uni seinen Master zu machen. Sein Grundstudium hatte er bereits abgeschlossen. Er wollte Psychologe werden, an einer Schule arbeitete er schon mit Kindern, deren Lernschwäche Betreuung erforderte. Wie die befreundeten Kommilitonen, die ihn manchmal besuchten in der American Street in Philadelphia, fuhr er ein neues Auto – womit er die Missgunst des Nachbarn schürte. Der war, aufgewachsen bei einer überforderten Großmutter, die die abwesenden Eltern nicht ersetzen konnte, mit 16 zum ersten Mal im Gefängnis gelandet. "Arbeitslos, mentale Probleme, allein mit sich und der Welt", so charakterisiert ihn Dorothy Johnson-Speight. Khaaliq, erzählt sie, wollte den Mann beruhigen, als der sich mit einem Bekannten ihres Sohnes anlegte, der seinen Geländewagen angeblich halb auf dem Bürgersteig geparkt hatte. Der Nachbar aber hatte es nun erst recht auf ihren Sohn abgesehen. Vor dessen Wohnungstür feuerte er siebenmal auf ihn.

Mehr als Trauerarbeit

"Danach wollte ich nur noch sterben. Ich wollte diese Welt zusammen mit Khaaliq verlassen", sagt Johnson-Speight. Nach der Tat habe sie fast zwei Jahre gebraucht, um aus dem Tal der Verzweiflung herauszukommen. Dann kontaktierte sie Frauen, die wie sie Kinder durch tödliche Schüsse verloren hatten. "Ich wollte mehr tun, als nur Trauerarbeit zu leisten. Auf einmal dachte ich, du musst jetzt in einen Boxring steigen. Du musst dich wehren gegen dieses sinnlose Töten." 2003 gründete sie die Initiative Mothers in Charge. Nach der Devise, dass jetzt die Mütter Verantwortung übernehmen.

Irgendwann beschlossen die Frauen, in Jugendgefängnissen mit den Insassen zu reden. Das tun sie bis heute. Leute, die als Teenager allzu schnell eine Waffe zogen, und sei es auch nur, um vor Gleichaltrigen nicht als vermeintliche Schwächlinge zu gelten, sollten verstehen, was ihre Tat für die Familien der Erschossenen bedeutet. "Oft erreichen wir sie, weil wir Mütter sind. Die Mutter ist häufig die einzige Bezugsperson, die es in ihrem Leben noch gibt." Die Väter dagegen machten sich oft aus dem Staub, wenn die Kinder noch klein seien. "Einmal habe ich in die Runde gefragt: 'Wer von euch hat eine Beziehung zu seinem Vater?' Von hundert Leuten hoben vielleicht 20 die Hand."

Und die Rekordzahlen bei Waffenverkäufen? Strengere Gesetze, die die Zahl privater Schusswaffenbesitzer zumindest nicht noch mehr ansteigen lassen, glaubt Johnson-Speight, wird es in den USA auf absehbare Zeit nicht geben. Auch nicht in Philadelphia. Dazu sei die Lobby derer, die es verhindern wollten, zu stark. "Die Hoffnung ist, dass wir die Hirne der Menschen erreichen, die Pistolen und Gewehre benutzen. Eine andere Hoffnung habe ich realistischerweise nicht."

Gun Buybacks

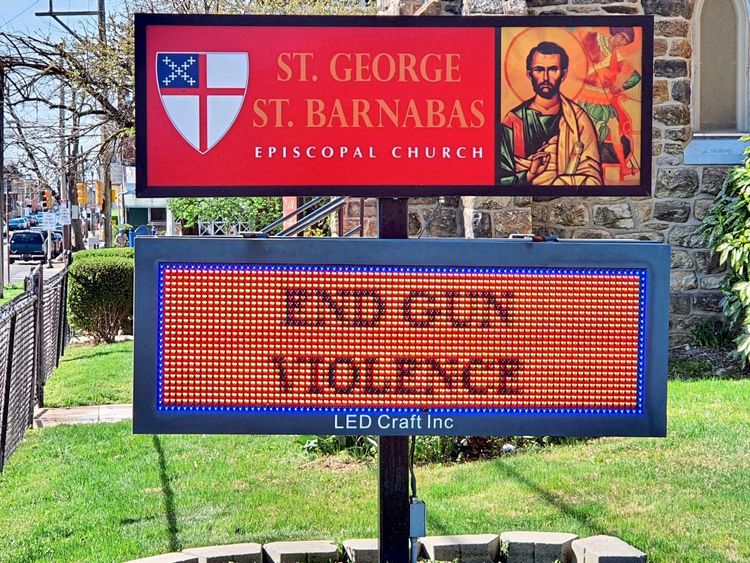

Im Seitenflügel einer modernen Baptistenkirche sitzen vier Polizisten an einem langen Tisch und warten auf Leute, die ihre Waffen abgeben. Fragen stellen sie keine, Namen interessieren nicht. Es interessiert auch nicht, woher das Schießgerät stammt. Hauptsache, man kann ein paar Pistolen aus dem Verkehr ziehen und sie anschließend verschrotten. Die Beamten notieren die Seriennummer, im Gegenzug händigen sie Gutscheine aus, Coupons im Wert von hundert Dollar für den nächsten Einkauf bei einer bestimmten Supermarktkette. Die Listen, in die sie die Nummern eintragen, sind zwei Stunden nach dem Beginn noch ziemlich leer an diesem Samstagmittag im Hochsommer.

Ein Gun Buyback als reine Symbolik? "Es ist ein Werkzeug im Werkzeugkasten", sagt Bilal Qayyum, ein Aktivist Mitte siebzig, der vor 32 Jahren begann, solche Rückkäufe zu organisieren. Meist handle es sich um gestohlene Waffen, und meist seien es die Großeltern von Heranwachsenden, die sie zufällig gefunden hätten und sie nun der Polizei aushändigten – aus Angst davor, dass ihre Enkel in den Teufelskreis der Gewalt hineingezogen werden.

Zweite Chance

Akeil Robertson will ein Kunstwerk zeigen, an dem er mitgewirkt hat. Es ist so groß wie die Wand des dreistöckigen Gebäudes, das es vollständig bedeckt. Shepard Fairey, Schöpfer der berühmten blau-weiß-roten Barack-Obama-Poster des Wahlkampfjahres 2008, hat es geschaffen, um deutlich zu machen, was aus Straftätern im Leben noch alles werden kann. Das Bild zeigt James Anderson, einen Politikwissenschafter aus Los Angeles. Als Teenager wegen eines bewaffneten Raubüberfalls zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, dank guter Führung vorzeitig entlassen, nutzte er die in Amerika so oft zitierte zweite Chance, indem er an einer Uni studierte. Später beriet er die Regierungen mehrerer Bundesstaaten, etwa Kaliforniens und Pennsylvanias, wenn diese Reformen des Jugendstrafvollzugs in Angriff nahmen. "People can change", "Menschen können sich ändern", ist unter seinem Konterfei zu lesen.

Robertson hat einige der eineinhalb Meter breiten Stoffbahnen bemalt, in der Schlussphase der zehn Jahre, die er hinter Gittern verbrachte. Mit 17 hat er einen Menschen durch Schüsse getötet, unter unglücklichen Umständen, wie er sagt. Robertson redet nicht gern darüber. Er habe etwas Schlimmes getan, doch er sein kein schlechter Mensch. Bitte keine Nachfragen!

Im Gefängnis fing er an, Porträts zu zeichnen. Sein Talent wurde entdeckt, bald wirkte er mit bei "Mural Arts Philadelphia", dem größten Kunstprojekt seiner Art in den USA. Robertson weiß, dass mehr als 80 Prozent der Schusswaffenopfer in seiner Stadt Afroamerikaner sind, so wie auch die Täter. Er erklärt es mit der Armut und der Perspektivlosigkeit in Vierteln, in denen fast ausschließlich Schwarze leben. Und mit dem Ohnmachtsgefühl, die sich daraus ergebe. "Die Knarre in der Hand steht für das Gegenteil, sie gibt den Leuten die Illusion der Macht." Schon deshalb, sagt Robertson, müsse man an der Wurzel ansetzen. An den Lebensumständen in den vergessenen Vierteln. (Frank Herrmann aus Philadelphia, 31.8.2021)