Kolonialpolitisch hätte es für Österreich kaum schlechter laufen können. So wie viele andere europäische Staaten wollte auch die Habsburgermonarchie ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Kolonien erwerben. Doch die Ausbeute war gering: Unter Maria Theresia wurden 1778 zwar einige Nikobaren-Inseln im Indischen Ozean zum Kolonialgebiet erklärt. Ihr Nachfolger Josef II. gab sie sieben Jahre später aber schon wieder auf.

1878, also hundert Jahre nach der "Eroberung" der Nikobaren, wurde Bosnien-Herzegowina eine Art Binnenkolonie der Monarchie. Und nach der Teilnahme an der Niederschlagung des Boxeraufstands besaß Österreich-Ungarn zwischen 1901 und 1917 ein etwa 60 Hektar großes Gebiet in der chinesischen Stadt Tianjin.

Das war es im Großen und Ganzen schon wieder, was sich heute in gewisser Weise als Glücksfall darstellt: Denn frühere Kolonialmächte wie Frankreich, Belgien oder die Niederlande – aber auch Deutschland, das bei der kolonialen Aufteilung der Welt sehr spät dran war – sahen sich in den letzten Jahren gezwungen, sich mit jenem Unrecht zu befassen, das von ihnen in den damaligen Kolonien begangen worden war. Und mittlerweile wurde auch damit begonnen, damals geraubte Objekte wieder zurückzugeben.

Rückgabe von Kulturgut aus Afrika

Mit besonders großer Geste geschah das im Fall von Frankreich, das bis in die 1960er-Jahre weite Teile Nord- und Westafrikas beherrschte: Ende November 2017 hielt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, eine programmatische Rede, in der er die geplante Rückgabe von unrechtmäßig erworbenen Kulturgütern ankündigte, die sich in französischen Museen befinden. Zudem beauftragte er den senegalesischen Sozialwissenschafter Felwine Sarr und die deutsch-französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy mit einem Bericht zur Restitution afrikanischer Kulturgüter, der in seiner Botschaft unmissverständlich ausfiel: Die Kurzfassung war schlicht mit der Forderung "Zurückgeben!" betitelt.

Internationales Symbol für die Rückgabediskussion wurden die sogenannten Benin-Plastiken, fast 4.000 Bronzen, Elfenbein- und Holzschnitzereien, die 1897 von den britischen Invasoren aus dem Herrscherpalast dieses westafrikanischen Territoriums geraubt worden waren, das heute zu Nigeria gehört. Ein großer Teil dieses Raubguts landete über Auktionshäuser und private Händler in so gut wie allen bedeutenden ethnografischen Museen Europas. Einige Stücke davon wurden auch vom Naturhistorischen Museum Wien für die ethnografische Sammlung erworben, die den Grundstock für das 1928 eröffnete Völkerkundemuseum bildete – das heutige Weltmuseum Wien.

Problematische Herkünfte

War Österreich also zwar keine Kolonialmacht, so landeten rund um 1900 dennoch zahlreiche Objekte mit "problematischer Herkunft" in den Sammlungen hiesiger Museen. Angestoßen von der französischen Initiative ist seit gut zwei Jahren auch dem österreichischen Staat die Erforschung dieser kolonialen Bestände in den Bundesmuseen ein Anliegen. So fanden Ende 2019 im Auftrag des Kulturressorts, das damals noch im Bundeskanzleramt ressortierte, zwei Veranstaltungen unter dem Titel "Das Museum im kolonialen Kontext" statt, deren Beiträge nun als gediegener Sammelband unter dem gleichen Titel vorliegen.

Das von der Historikerin und Provenienzforscherin Pia Schölnberger herausgegebene Buch gibt erste Einblicke in die kolonialistischen Verstrickungen von Sammlungstätigkeiten etwa für das Naturhistorische Museum Wien. Er liefert aber auch erste Anhaltspunkte, wie man mit dem kolonialen Erbe umgehen kann. Schölnberger koordiniert im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auch die weiteren Aktivitäten, die sie freilich erst in einem Anfangsstadium sieht. "Im Grund handelt es sich noch um Vorforschungen", sagt Schölnberger.

Dem kann der Historiker Martin Krenn, seit 2020 Leiter des Archivs für Wissenschaftsgeschichte im Naturhistorischen Museums (NHM), nur zustimmen: "Wir müssen erst noch genau definieren, was unter einem kolonialen Erwerbskontext zu verstehen ist." Die Methoden der Provenienzforschung bleiben dabei zwar die gleichen wie bei der Erforschung der Herkunft von Kunstwerken, die im Nationalsozialismus geraubt worden sind, sagt Schölnberger. Doch die Forschung brauche mehr Fachexpertise, weil die Rekonstruktion etwa der Aneignung naturkundlicher Objekte komplizierter sei.

Neues Forschungsprojekt

Dabei helfen soll ein neues, vom Kulturministerium gefördertes Forschungsprojekt, das unter dem Titel "Koloniale Objekte an österreichischen Bundesmuseen" steht. In diesem einjährigen Projekt erforschen neben dem Weltmuseum auch das Naturhistorische Museum, das Technische Museum sowie das Museum für angewandte Kunst (MAK) einige ausgewählte Bestände mit kolonialem Erwerbungskontext. Dabei stehen noch lange nicht die Fragen der Rückgabe im Zentrum, sondern in erster Linie eine bessere Aufarbeitung der eigenen Sammlungen, wie Katrin Vohland betont, die Generaldirektorin des NHM Wien.

Darum bemüht sich auch ein vierköpfiges Forscherteam im Technischen Museum Wien, wo der Konnex zur Kolonialgeschichte eher mittelbar ist. Generaldirektor Peter Aufreiter nennt ein Beispiel: Bis 1929, als der synthetische Kautschuk erfunden wurde, sei man für die Herstellung von Gummi auf natürlichen Kautschuk aus Südamerika oder aus den europäischen Kolonien angewiesen gewesen. "Damit steckt beispielsweise in allen Fahrzeugen vor 1929, die über eine Gummibereifung verfügen, ein Stück Kolonialgeschichte."

Die Frage der Gummireifen

Aber was kann daraus folgen? Die Restitution von Gummireifen aus Naturkautschuk? Wohl eher nicht, wie auch Projektleiterin Martina Griesser-Stermscheg einräumt: Eine Restitution sei nicht nur aufgrund der schwer nachvollziehbaren Herkunft schwierig, sondern auch, weil ein Kautschukklumpen oder Gummireifen vermutlich "weniger enthusiastisch entgegengenommen würde als beispielsweise Benin-Bronzen".

Im Bereich der anthropologischen Sammlungen hingegen gibt es aufgrund der Besonderheiten der Objekte – im Wesentlichen menschliche Überreste – nicht nur sehr viel offensichtlichere ethische Problematiken, sondern auch eine bereits längere Tradition, sich kritisch mit den eigenen Beständen zu befassen. Im NHM Wien etwa haben Forscherinnen wie Maria Teschler-Nicola und Margit Berner bereits in den 1990er-Jahren mit der Aufarbeitung der sensiblen Sammlungen etwa des Anthropologen Rudolf Pöch oder auch aus der NS-Zeit begonnen. So hat das Naturhistorische Museum Wien bereits vor mehr als zehn Jahren die menschlichen Überreste von 17 indigenen australischen Ureinwohnern restituiert.

Zwei Pioniere der Ethnografie

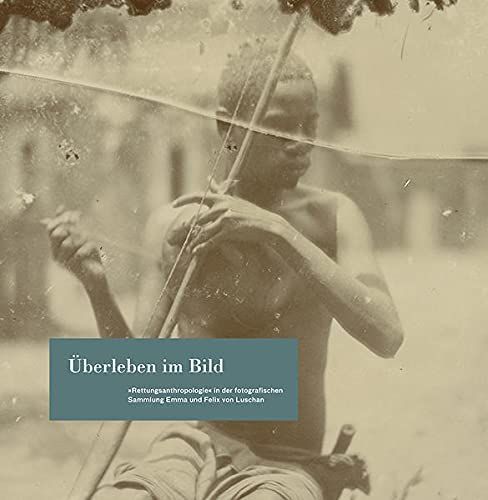

Ein anderes Beispiel für solche "sensible" anthropologische Sammlungen sind die des österreichischen Forscherpaars Emma und Felix von Luschan. Ziel dieser Pioniere der Ethnografie war es, rund um 1900 vor allem in deutschen Kolonien noch möglichst viel Material über indigene Kulturen zu sammeln, die auch durch den Kolonialismus in ihrer Existenz gefährdet waren. Das meiste Material – menschliche Knochen, tätowierte Hautproben, Gesichtsmasken, Schmuck oder Kleidung – landete im Königlichen Museum für Völkerkunde zu Berlin.

Alles, was man nicht mitnehmen konnte, wurde fotografiert. Das betraf vor allem die Vertreter der bedrohten indigenen Kulturen selbst. Und diese fotografische Sammlung, die lange als verschollen galt, wurde 2017 am Department für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien wiederentdeckt und von Katarina Matiasek im Auftrag des Photoinstituts Bonartes wissenschaftlich aufgearbeitet. In dieser privat geführten Einrichtung in Wien ist auch eine kleine Ausstellung mit den Fotografien zu sehen, die den damaligen kolonialistischen Kontext dieser Forschungen eindrucksvoll ins Bild setzt.

Nachwirkungen der Kolonialforschung

Wohin der rassenbiologische Strang dieser Untersuchungen, die auch der spätere NS-Rassenhygieniker Eugen Fischer in den deutschen Kolonien in Afrika betrieben hatte, letztlich führte, kann man ein paar Hundert Meter weiter im Haus der Geschichte Österreich in der Neuen Burg sehen. Dort ist noch bis November die von Margit Berner kuratierte Ausstellung Der kalte Blick zu sehen, die mit Beständen aus dem NHM Wien das Wirken zweier Wiener NS-Forscherinnen thematisiert. Diese machten in der polnischen Stadt Tarnów anthropologische Aufnahmen von 565 polnischen Jüdinnen und Juden, kurz bevor 539 von ihnen in der Shoah ermordet wurden. (Klaus Taschwer, 16.9.2021)