Winzige Magnetwirbel, sogenannte Skyrmionen, konnten erstmals vor gut 10 Jahren erstmals experimentell nachgewiesen worden. Theoretisch ging man von ihrer Existenz bereits seit den 1950er-Jahren aus. Nun hat ein internationales Wissenschafterteam solche magnetischen Wirbel beobachtet, die sich in komplexen schnurförmigen Strukturen aneinanderreihen. Skyrmionen spielen nicht nur in der Grundlagenforschung eine Rolle, sie bilden auch eine mögliche Grundlage für innovative Konzepte für eine Informationsverarbeitung mit höherer Leistung und weniger Energieverbrauch.

Frühere Beobachtungen revidiert

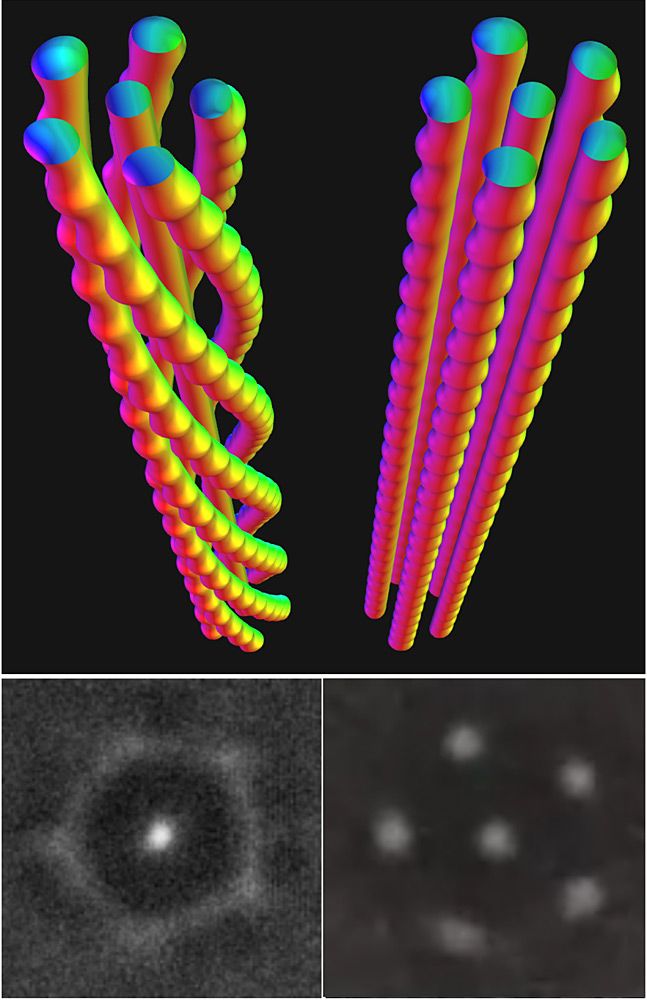

Die Wissenschafter des Forschungszentrums Jülich und ihre Kollegen aus Schweden und China entdeckten das neuartige physikalische Phänomen in Legierungen aus Eisen und dem Halbmetall Germanium. Die Nanoschnüre bestehen aus jeweils mehreren Skyrmionen, die mehr oder weniger stark miteinander verdrillt sind, wie die Stränge eines Taus. Skyrmionen selbst bestehen aus magnetischen Momenten, die in unterschiedliche Richtungen zeigen und zusammen die Form eines langgezogenen winzigen Wirbels einnehmen. Jeder einzelne Skyrmionstrang hat weniger als einen Mikrometer Durchmesser. Die Länge der Magnetstrukturen wird nur durch die Dicke der Proben begrenzt; sie reichen von einer Oberfläche der Proben bis zur gegenüberliegenden, wie die Forscher im Fachjournal "Nature Communications" berichten.

Frühere Untersuchungen anderer Wissenschafter hatten ergeben, dass solche Fäden weitgehend linear, fast stabförmig, geformt sind. Doch die ultrahochauflösenden mikroskopischen Untersuchungen am Ernst Ruska-Centrum in Jülich und die theoretischen Untersuchungen am Jülicher Peter Grünberg Institut zeigten ein vielfältigeres Bild: Tatsächlich können die Fäden sich in verschiedenem Ausmaß miteinander verdrillen. Die komplexen Formen stabilisieren die Magnetstrukturen, so die Forscher. Das macht sie besonders interessant für Anwendungen.

Einzigartige Eigenschaften vermutet

"Die Mathematik kennt eine große Vielfalt solcher Strukturen. Nun wissen wir, dass sich dieses theoretische Wissen in reale physikalische Phänomene umsetzen lässt", meint der Jülicher Physiker Nikolai Kiselev. "Solche Strukturen im Inneren magnetischer Festkörper lassen einzigartige elektrische und magnetische Eigenschaften erwarten. Weitere Forschung ist jedoch nötig, um dies zu verifizieren."

Als Erklärung für die Diskrepanz ihrer Untersuchungen zu den bisherigen verweist der Forscher darauf, dass ultrahochauflösende elektronenmikroskopische Untersuchungen nicht einfach ein Abbild der Probe liefern, wie man es etwa von einem Lichtmikroskop kennt. Denn bei der Wechselwirkung der hochenergetischen Elektronen mit denen der Probe kommen quantenmechanische Phänomene ins Spiel.

Schwierige Beobachtung

"Es ist gut vorstellbar, dass auch andere Forscher schon diese Strukturen unter dem Mikroskop gesehen haben, aber nicht interpretieren konnten. Denn aus den gewonnenen Daten kann man nicht direkt auf die Verteilung der Magnetisierungsrichtungen in der Probe zurückschließen. Stattdessen ist es nötig, ein theoretisches Modell der Probe der zu erstellen und daraus quasi ein elektronenmikroskopisches Abbild zu erzeugen", erläutert Kiselev. "Stimmen theoretisches und experimentelles Bild überein, kann man schlussfolgern, dass das Modell in der Lage ist, die Realität abzubilden." (red, 4.10.2021)