Reich ist die Welt des Schachspiels an guten und an schlechten Zügen – und an Anekdoten. Eine berühmte handelt von Wilhelm Steinitz im Winter 1859. Der junge, bettelarme Technikstudent aus Prag soll sich im Schachzimmer eines Wiener Cafés vom lauten, am Nebentisch spielenden Bankier Gustav Leopold Epstein gestört gefühlt haben. Epstein war einer der reichsten Männer der Donaumonarchie. Steinitz bat ihn, "doch ein bisschen leiser zu schreien", worauf Epstein empört antwortete: "Ja, wissen Sie nicht, wer ich bin?" "Natürlich weiß ich das", antwortete Steinitz, "Sie sind der Baron Epstein, aber hier bin ich der Baron Epstein." Später wurde Steinitz der erste Weltmeister der Schachgeschichte.

Hauptwohnsitz

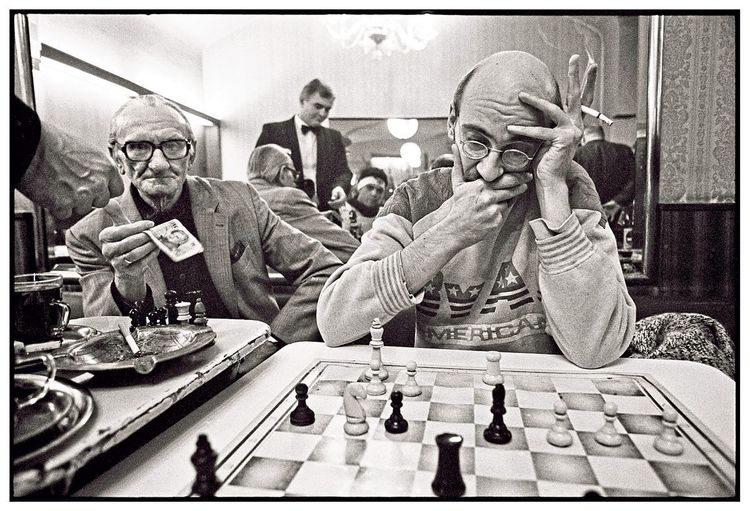

Ein Weltmeister wollte der Wiener Fotograf Erich Reismann nie werden, aber wie Steinitz war er begeisterter Schachspieler und treuer Kaffeehausgänger. Reismanns Hauptwohnsitz in den späten 1980er-Jahren war das Café Museum am Karlsplatz. An die Schachszene und an die Atmosphäre im letzten Wiener Schachcafé erinnert eine charmante Fotoausstellung Reismanns, die ab dieser Woche im Café zu sehen ist. Es sind insgesamt 26 Fotos, die an den Wänden des Cafés hängen und dort wohl nun vor allem die Touristen erfreuen.

Das Spiel als Heimat

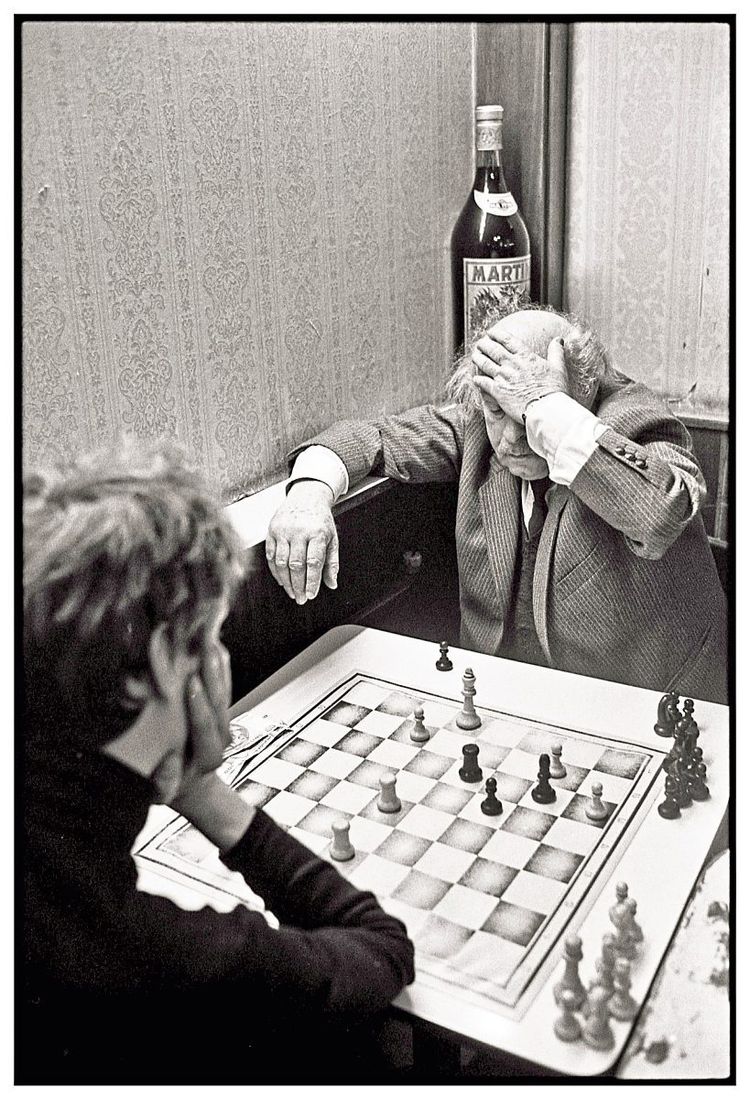

"Das war", kommentiert der Zeitzeuge Reismann seine Bilder, "eine seltsame, eine klassenlose Gesellschaft." Man traf sich ab elf Uhr täglich im quadratischen Schachzimmer vor dem berühmten Gibson-Room mit dem riesigen Spiegel an der Wand, der den engen Raum optisch verdoppelte. Nach manchen Gästen konnte man die Uhr stellen. Für sie war das Schachzimmer im Museum ihr Refugium, das Spiel war ihre virtuelle Heimat: ein schwarz-weißes Brett, 32 Figuren und ein paar alte Regeln – eine Sprache, die weltweit verstanden wird und allen, ungeachtet von Kultur, Einkommen und Herkunft, offensteht. Das Café war der Ort, den sich das Bürgertum am Ende des 18. Jahrhunderts für diese egalitäre Fantasie geschaffen hatte, in Wien war sie stets mit dem Schachspiel verbunden.

Ganz klassenlos war die Spielergemeinschaft freilich nicht. Es gab auch im Schachzimmer Hierarchien. Ganz oben standen die jungen Meister wie der aus Ägypten stammende Khaled Mahdy (im bürgerlichen Beruf Zeitungsverkäufer), der Informatiker Gerold Weber oder Langzeitstudent Reinhard Lendwai, die Eröffnungsvarianten diskutierten und untereinander blieben. Es wäre unhöflich gewesen, sie zu einer Partie aufzufordern. Oder ein kostspieliges Vergnügen, denn gespielt wurde häufig um Geld.

Abgang durchs Fenster

Ein geachteter Stammgast war Hermann Bermadinger. Der "dicke Hermann" spielte von nachmittags bis spätnachts seine Blitzpartien. Ursprünglich Krankenpfleger, dann Boxer und Gewichtheber war er im Milieu der Taxifahrer gelandet. Sein Leben nach seinem 40. Geburtstag wurde von der irrwitzigen Idee geleitet, trotz seines Alters Schachgroßmeister zu werden. Hermann war im Grunde ein sanfter Mensch, aber er konnte auch cholerisch werden. Eines Tages hänselte ihn sein Gegner so sehr, dass er ihn aufhob und durch das Fenster in den Schanigarten warf. Er bekam dann Lokalverbot. Nach Protesten der Kollegen wurde er später begnadigt.

Zur ständigen Belegschaft gehörte der "Herr Löffler": Er spazierte auch winters mit kurzer Hose und Sandalen ins Lokal, stets mit einem Plastiksackerl unterm Arm. Wenn er das Zimmer betrat, musterte er kurz die schachspielende Infrastruktur und gab sich herausfordernd: "Wo ist a Spieler mit viel Geld und der schwächer ist als ich?" Niemand antwortete.

Quasi zum Mobiliar gehörte auch "der Ingenieur". Er verlor faktisch immer und ließ dabei über die Jahre nicht unerhebliche Beträge im Café Museum. Er war eine Art schachlicher Masochist und Besitzer einer wunderschönen Colliehündin, die lange Stunden schlafend unter dem Tisch verbrachte. Eines Abends, nach der üblichen Serie von Niederlagen, stürmte der Ingenieur aus dem Café und vergaß seinen Hund. Der Herr Ober musste sich des armen Tiers über Nacht annehmen, denn niemand kannte Adresse oder Namen des Besitzers. Und niemand war sonderlich erstaunt über dieses Nichtwissen. Schach ist eine kühle Form der Geselligkeit.

Die Schachspieler waren berüchtigt für ihre minimalen Konsumationen. Ein kleiner Mokka, serviert auf dem kleinen Beistelltischchen, reichte zumeist, der solidarische Ober brachte ständig neue Gläser mit Wasser, nur selten wurde das legendär-üppige "Appetitbrot" geordert.

Dadaistische Glossolalien

Kleidung und Aussehen spielten keine Rolle, und gegen Abend ging es an den Schachtischen laut zu. Manche sangen beim Spiel, andere hatten über die Jahre eine Art automatische Sprechweise entwickelt, dadaistische Glossolalien, die ständig wiederholt wurden und die ans Verrückte grenzten. "Ja, wen hammeln wir da? Ja, wen hammeln wir da?", hörte man täglich, oder den gejodelten Schlachtruf "Diholioliao", in Übersetzung etwa: "Diese (Figuren) hole ich alle ab", das Echo tönte von vielen Tischen zurück, hundertfach, tausendfach, in einem wilden, schwarz-weißen Symposion bis zur Sperrstunde.

2003 war Schluss mit der klassenlosen Gesellschaft im Café. Das Museum wurde renoviert, die Szene der Schachspieler danach verbannt. Man emigrierte – ins Internet. (Michael Ehn und Ernst Strouhal, 13.1.2022)