Corona hat zu einer enormen Beschleunigung im Kommunikationsfluss innerhalb der Wissenschaft und zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit geführt. Was hat das für Folgen?

Das Tempo der Pandemie und der Wissenschaft ist schon erstaunlich: Vor nur etwas mehr als zwei Monaten haben Forschende in Südafrika eine neue Virusvariante identifiziert. Aufgrund des Anstiegs der Infektionszahlen in einer Provinz des Landes wurde die Welt wenig später in einer live übertragenen Pressekonferenz darüber informiert. Zwei Tage darauf hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Mutante namens B.1.1.529 als besorgniserregend eingestuft und ihr den Namen Omikron gegeben. Und wie von der Wissenschaft vorhergesagt, führte die Variante binnen weniger Wochen zu Rekordinfektionszahlen weltweit, auch in Österreich.

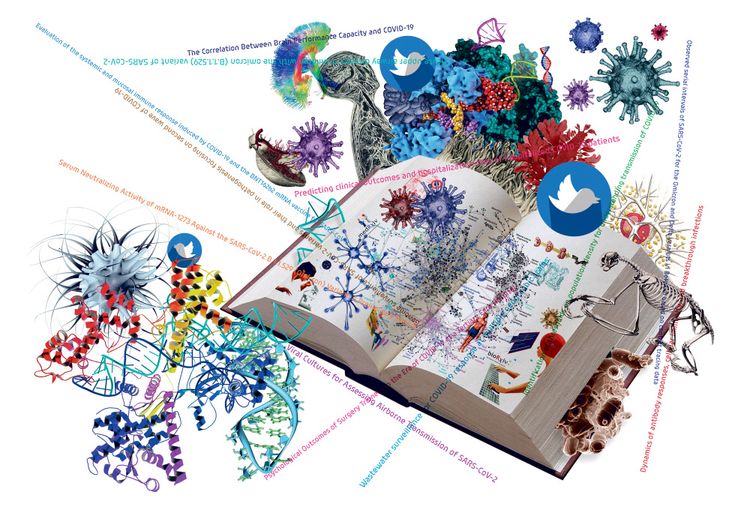

Unser großes Glück: Omikron sorgt für weniger schwere Verläufe als die Varianten zuvor, wie wir dank neuer Studien wissen, die Forschende rund um den Globus in den vergangenen Wochen im Eiltempo produzierten und praktisch zeitgleich kommunizierten – zuletzt vielfach auch auf Twitter. Dank dieser quasi in Echtzeit verbreiteten Erkenntnisse wissen wir mittlerweile auch, dass die Booster-Impfungen sehr gut vor schweren Verläufen schützen, aber schlechter vor symptomatischen Infektionen und vieles andere mehr.

Dieser enorm beschleunigte Kommunikationsfluss von Wissen aus dem Labor in die Öffentlichkeit trug und trägt ganz wesentlich dazu bei, die Pandemie gesundheitlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich zu bewältigen. Ohne ihn wäre die Politik vielfach im völligen Blindflug unterwegs gewesen. Und auch die Öffentlichkeit konnte sich dank der zeitnahen medialen Berichterstattung früher darauf vorbereiten, was in den nächsten Tagen oder Wochen kommen wird.

Abgekürzte Publikationswege

Um ihre neuen Studienergebnisse möglichst ohne Zeitverlust mitzuteilen, umgingen die Forschenden seit Beginn der Pandemie vielfach die traditionellen wissenschaftlichen Publikationswege, die Wochen oder Monate bis zur Publikation in Anspruch nehmen. Sehr viele Studien zu Corona, die Entscheidungsgrundlagen lieferten und über die in den Medien berichtet wurde, lagen und liegen nur als Preprints vor. Sie sind also noch nicht durch das aufwendige Begutachtungsverfahren gegangen und wurden noch nicht in einem Fachjournal offiziell publiziert.

Aber auch bei den Wissenschaftsjournalen änderte sich einiges: Zum einen wurden die Peer-Review-Prozesse beschleunigt, und auch einzelne Fachblätter luden auf ihren Seiten zunächst einmal Preprints hoch. Zudem wurden alle begutachteten und publizierten Studien zu Covid-19 von den wichtigsten Fachjournalen wie "Nature", "Science," "The Lancet" oder "Cell" frei zugänglich veröffentlicht.

Was bedeuten diese enormen Veränderungen und Beschleunigungen der wissenschaftlichen Publikationspraxis aufgrund des pandemischen Ausnahmezustands? Wie verlässlich waren und sind die Studienergebnisse, die zunächst meist nur als Preprints ohne Begutachtungsverfahren vorlagen? Könnte durch die Pandemie der Übergang in Richtung Open Access, also des freien Zugangs zum Wissen, einen entscheidenden Impuls erhalten? Und werden Forschende ihre neuen Erkenntnisse auch nach der Pandemie zuerst einmal vertwittern, bevor sie regulär publiziert werden?

Omikron als Ausnahmesituation

Beginnen wir mit der letzten Frage. Für den Komplexitätsforscher Peter Klimek war und ist Omikron "sicher eine Ausnahmesituation", weil alles noch schneller gehen musste. Klimek – kürzlich von den heimischen Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten zu Österreichs Wissenschafter des Jahres gewählt – geht davon aus, dass die Kommunikation von Studienergebnissen auf Twitter nicht zum Standard werden wird.

Studien als "vorläufige Publikationen" zuerst einmal auf einen Preprint-Server hochzuladen, wie es seit Anfang 2020 immer üblicher wurde, war für den promovierten Physiker nichts Neues: Er hat viele seiner Arbeiten auch schon vor 2020 auf den Preprint-Server Arxiv hochgeladen, der bereits 1991 insbesondere für Preprints in Physik, Mathematik und Informatik gegründet worden war. Biorxiv und Medrxiv, wo die meisten Corona-Publikationen vorab hochgeladen werden, sind erst seit 2013 beziehungsweise 2019 in Betrieb.

Zu Beginn der Pandemie seien rund 40 Prozent der Covid-19-Untersuchungen zunächst als Preprints publiziert worden, sagt der Zellbiologe Jonathon Coates, "und diese wurden vielfach zur Grundlage für politische Entscheidungen". Der Forscher an der Queen Mary University in London hat mit einem Team untersucht, wie gut diese Vorabversionen waren und wie stark sie im Laufe des Begutachtungsprozesses verändert wurden.

83 Prozent ohne Veränderungen

Für ihre Studie, die im Open-Access-Fachblatt "PLOS Biology" erschien, haben die Forschenden eine Stichprobe von 180 Preprints unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass über 83 Prozent der Covid-bezogenen Publikationen und 93 Prozent aller anderen so gut wie keine Veränderungen zwischen den Preprints und den endgültigen Versionen aufwiesen. Das scheint nicht weiter verwunderlich: Für viele Forschende steht ihre Reputation auf dem Spiel, die leiden würde, wenn sie mangelhafte Preprints hochladen würden. Eine echte Qualitätskontrolle ist diese Form der Selbstkontrolle aber natürlich nicht.

Ein anderes Team um David Nicholson (University of Pennsylvania) hat ebenfalls in "PLOS Biology" gleich 18.000 Vorabdrucke mittels eigener Software mit den Endversionen rein linguistisch verglichen, und auch hier zeigten sich kaum Unterschiede – was ein weiterer Beweis für die Zuverlässigkeit der Preprints sei. Zugleich würden die beiden Studien nahelegen, das Peer-Review-System in seiner gegenwärtigen Form zu überdenken.

Probleme des Publikationsystems

Das ist aber längst nicht das einzige Problem des wissenschaftlichen Publikationssystems, das für Peter Klimek "seit vielen Jahren im Argen liegt" – unter anderem wegen der hohen Kosten, für die das Oligopol der Großverlage sorgt, und wegen des eingeschränkten Zugangs. Das sieht auch Robert-Jan Smits so, der ehemalige Forschungskommissar der EU, der vor einigen Jahren mit dem Plan S eine Initiative für Open Access setzte und dieser Tage ein Buch ("Plan S for Shock", selbstverständlich frei zugänglich) darüber veröffentlichte. Für ihn habe Covid-19 das traditionelle Publikationssystem einmal mehr als wenig nachhaltig bloßgestellt, sagt Smits anlässlich der Buchveröffentlichung: "Es ist entscheidend, den Kommunikationsfluss des Wissens zu beschleunigen, indem wir Open Access zur neuen Normalität machen."

Wie aber kann es gelingen, sowohl die Publikationsgeschwindigkeit zu erhöhen, wie auch die Qualität und den freien Zugang sicherzustellen? Eine Lösung sind Open-Access-Journale, die über Peer-Review verfügen. Aber hier gibt es nach wie vor einige Haken: Die Gebühren, die für eine Publikation zu entrichten sind, können ziemlich prohibitiv ausfallen. Die Springer-Nature-Gruppe etwa verlangt für die frei zugängliche Veröffentlichung einer Studie in "Nature" oder in 32 anderen Journalen der Nature-Gruppe nicht weniger als 9.500 Euro. Mit Österreich hat die Springer-Nature-Gruppe eine Vereinbarung zur Publikation in über 2.000 Journalen dieser Gruppe getroffen – davon ausgenommen sind aber die Nature-Fachmagazine.

Am anderen Ende des Qualitätsspektrums stehen Raubjournale ("predatory journals"), die zwar ebenfalls Open Access bieten, aber praktisch alles ohne Peer-Review gegen weniger Geld drucken. Eine Grazer Forschergruppe um Tony Ross-Hellauer kam kürzlich in einem Überblicksartikel im Fachblatt "Royal Society Open Science" aufgrund dieser wenig befriedigenden Situation zum Schluss, dass viele der aktuellen Konzepte von Open Science vor allem große und reiche Institutionen bevorzugen und Forschende aus weniger wohlhabenden Einrichtungen und Regionen benachteiligen würden.

Neue Preprint-Server-Modelle

Gibt es denn gar keinen Ausweg aus diesem Dilemma? Ein neuer Ansatz sind Preprint-Server wie F1000, Research Square oder Qeios, die in der Pandemie sichtbarer geworden sind und das Konzept der Veröffentlichung von Vorabdrucken mit zusätzlichen Angeboten und Geschäftsmodellen verknüpfen. Bei Qeios etwa, das 2019 gegründet wurde und seinen Sitz in London hat, zahlen die Forschenden oder ihre Einrichtungen nicht pro Artikel, sondern eine monatliche Gebühr, um eine unbegrenzte Anzahl von Artikeln zu veröffentlichen. Die Artikel werden wie bei Medrxiv oder Biorxiv sofort veröffentlicht. Die Texte werden aber später wie in einer Zeitschrift einem Peer-Review unterzogen.

Wird sich das wissenschaftliche Publikationssystem durch die Pandemie tatsächlich nachhaltig verändern? Und kann sich eine der geschilderten Alternativen zum Status quo (ante) durchsetzen? Sicher ist wohl nur eines: so schnell wie Omikron sicher nicht. (Klaus Taschwer, 4.2.2022)