In Vorbereitung einer Operninszenierung geht Romeo Castellucci keinen akademischen Weg, sondern will sich in einem Werk verlieren. Dazu hört er es tausendfach, auch Mozarts "Requiem".

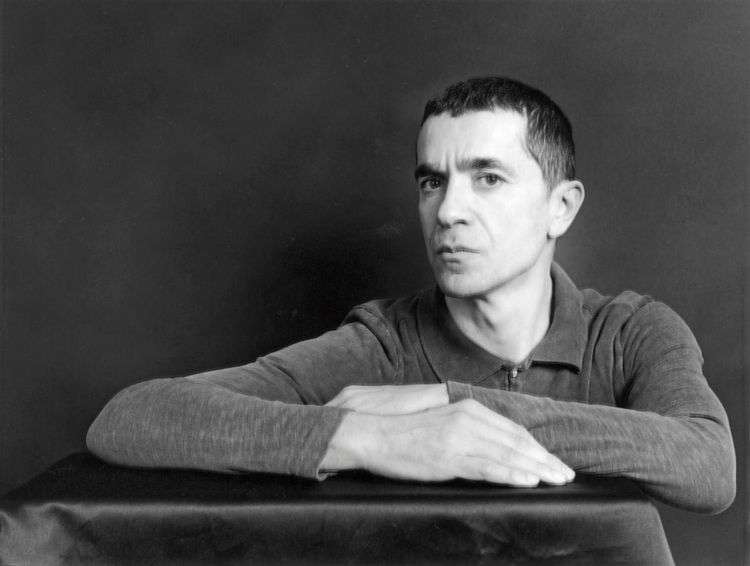

Brennende Klaviere, Rinderknochenregen, zerfließendes Menschenfleisch – Bilder schmerzhafter Schönheit wie Fremdheit machen das Theater des Regisseurs Romeo Castellucci aus. In seinen Inszenierungen wird das Publikum ungeahnter Traumwelten ansichtig, auf die es nicht vorbereitet sein kann. Vor 40 Jahren bereits hat der heute zu den großen Regiestars zählende Italiener seine Socìetas Raffaello Sanzio gegründet. 1990 war er erstmals zu Gast bei den Wiener Festwochen und hat das Festival seither regelmäßig beehrt. Als Prolog der diesjährigen Ausgabe stellt Castellucci am Freitag seine 2019 in Aix-en-Provence uraufgeführte Deutung von Mozarts Requiem im Museumsquartier vor.

STANDARD: Sie inszenieren seit 40 Jahren. Wie haben sich im Lauf der Jahre Ihre Fragen bei der künstlerischen Auseinandersetzung verändert?

Castellucci: Es hat sich sehr viel verändert in dieser Zeit. Nicht nur die Welt hat sich verändert, auch ich – zum Glück. Alle Ereignisse verändern die Realität und die Art und Weise, wie wir Kunstwerke deuten. Die Arbeit der letzten Jahre scheint mir auf die Rolle des Zuschauers konzentriert zu sein: seinen Geist, sein Herz als ultimative Bühne.

STANDARD: Sie inszenieren Oper wie Sprechtheater. Worin liegt in Ihrer Regiearbeit die Verschiedenheit dieser beide Sparten?

Castellucci: Zunächst einmal ist beides schlichtweg Theater. Aber natürlich unterscheiden sich gewisse Techniken und auch die Limits. Während das Sprechtheater große Freiheit hat, gibt bei der Oper das Repertoire eine Grenze vor – durch eine historische Architektur des Werkes und bestimmte Themen. Das ist aber keine Einschränkung, sondern eine Chance.

STANDARD: Sie haben nur wenige Arbeiten ohne Musik gemacht. Wie ändert sich die Funktion der Musik, einerseits bei einer Mozart-Komposition, andererseits wenn Sie mit Scott Gibbons zusammenarbeiten?

Castellucci: Zunächst einmal: Die totale Stille gibt es nicht, auch nicht in Werken ohne Musik. Denn dann liegt die Musik woanders, etwa in den Geräuschen. Und zum anderen: Ich denke, Mozart lebt immer noch. Mozart ist unter uns. Mit Gibbons arbeite ich seit über 20 Jahren, wir können jeweils gemeinsam an Bildern einer Inszenierung bauen. Das ist dann nie ein Soundtrack, sondern Bild und Musik haben denselben Ursprung, sie sind ein Geflecht, das miteinander wächst. Bei Opernwerken von Mozart, Strauss oder Wagner will ich die Entstehung erforschen. Und zwar durch ein radikales Zuhören. Das ist kein intellektuelles Zuhören, sondern ein wiederholtes. Ich höre mir ein Stück tausendmal an. Denn mein Ziel ist, mich in einem Werk zu verlieren. Man wird dann wieder jungfräulich und vergisst alles, was man gelernt hat. Das ist ein wichtiger Zustand. Die Gewohnheit ist tödlich.

STANDARD: Der Chor ist in "Requiem" zentral. Steht er in Ihrer Arbeit in einer kirchlichen Tradition?

Castellucci: Jede westliche Tradition des Chors geht auf die antike, altgriechische Tradition zurück. Der Chor ist eine Metonymie für die Gesellschaft. Wir Menschen sind ein Chor. Der Chor versucht, das Unmögliche, das vorgeht, zu verstehen. Er vertritt das Publikum. Er staunt, er spürt, er weint, es graut ihm.

STANDARD: Sterben ist ein Prozess, ein Akt. Bäumt sich Mozarts Musik gegen dieses Sterben?

Castellucci: Ich weiß nicht, was sich Mozart gedacht hat, aber ich weiß, dass er als Künstler immer mit dem Tod zu tun hatte. Sein ganzes Werk fühlt sich an, als wäre er stets auf dünnem Eis gegangen. Das hat eine Dimension, die bis zu einer Verbindung zum Jenseits reicht. Diese ist aber nicht mit Angst belegt, sondern man sieht immer ein Licht. Ich bin überzeugt, dass Mozart ein zutiefst christlicher Komponist war. Er glaubte an das Jenseits, das schreibt er auch in seinen Briefen. Generell hat alle Kunst immer mit dem Tod zu tun, auch dann, wenn es um scheinbar leichte und lustige Sachen geht. Die Kunst erinnert uns daran, dass wir alle zum Sterben da sind. Die Schönheit ist ja deshalb schön, weil sie flüchtig ist und zerbrechlich. Währte die Schönheit ewig, es wäre grausam. Sogar die Pyramiden von Gizeh werden eines Tages verschwinden.

STANDARD: Sie haben sich oft mit religiösen Fragen befasst, bezeichnen sich aber als nicht gläubig. Aber Sie sind doch ein Gott Suchender?

Castellucci: Man kann es nie wirklich wissen, ich kann die Frage nicht so richtig beantworten. Ich denke, wir suchen nicht nach einer Religion oder einem Gott, sondern Religion ist überall. Sie sucht uns. Viele Aspekte unseres Lebens, mögen sie noch so weit davon entfernt sein, sind religiös angehaucht. Wenn ich einen Supermarkt oder eine Apotheke betrete, dann gibt es dort auch bestimmte Rituale, die als religiös gelten können. Überall wo ich eine Hoffnung hege oder etwas befürchte, ist Religion im Spiel. Die Vorstellung von Religion im Supermarkt mag grausam sein, aber sie ist gegeben, alle haben das Bedürfnis und sind auf der Suche. Ich würde sagen, die Fragen, die mich leiten, sind religiös, und die Antworten nicht. Persönlich bin ich aber in einer streng katholischen Kultur aufgewachsen.

STANDARD: Die Rätselhaftigkeit Ihrer Bilder erinnert an Regisseure wie David Lynch oder Terrence Malick. Fühlen Sie sich ihnen verwandt?

Castellucci: Die Sprache des Films ist tatsächlich die, die mich nach der Malerei am meisten interessiert. Theater mache ich eigentlich unfreiwillig, ich bin durch Zufall reingerutscht. Ich verstehe also, dass man meine Bühnenarbeit mit Filmen assoziiert, allein der Montagetechniken wegen. Ich schätze beide genannten Regisseure sehr, verwandt fühle ich mich aber Robert Bresson, den ich sehr bewundere. Vielleicht sind es die unterbrochenen Erzählsequenzen, das Fehlen an Informationen oder Traumlogiken, warum man mich mit Lynch vergleicht. Aber meine Heroes sind Bresson – und Sergei Paradschanow.

STANDARD: Sie arbeiten bei den Salzburger Festspielen im Sommer erneut mit Teodor Currentzis zusammen. Sein Orchester wird von einer russischen Bank finanziert. Wie sehen Sie den fraglichen Boykott?

Castellucci: Ich bin für den wirtschaftlichen Boykott, aber nicht für den Boykott von Künstlerinnen und Künstlern. Die Kultur gibt uns doch das Gewissen zurück, das freie Denken. Wir brauchen sie ausgerechnet genau dort, wo es zu starken Repressionen kommt. Ich bin also eher für eine Hilfe für russische Kulturschaffende, die im Zuge dieses Krieges auch Opfer geworden sind. Ihnen droht nämlich ein Kulturtod.

STANDARD: Sie wollen, falls möglich, dermaleinst als Affe wiedergeboren werden, haben Sie im "Falter"-Interview verraten. Warum denn Affen?

Castellucci: Ich bin unheimlich fasziniert von diesen Tieren, sie ähneln uns Menschen, sind aber frei. Ich bin hingerissen von ihren Gesichtern, ihren Gesten, auch von ihrem Gemeinschaftssinn. Ein wenig habe ich auch Angst vor ihnen, denn sie sind für mich Figuren des Jenseits. (Margarete Affenzeller, 1.4.2022)