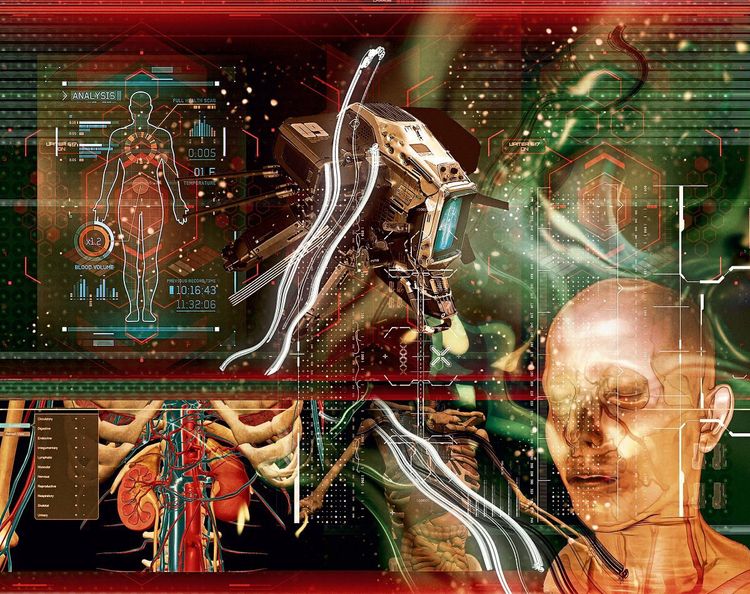

Schlaue Algorithmen und künstliche Intelligenz sollen gemeinsam eine neue Ära medizinischer Diagnose einläuten.

Im Gesundheitssystem herrscht oft akuter Zeitdruck. Insbesondere wenn es um aufwendige und heikle Diagnosestellungen geht. Darunter leiden teils auch eingehende Beratungsgespräche mit Patientinnen und Patienten. Erleichterung verspricht ein Konzept, das als Revolution im medizinischen Sektor gehandelt wird.

Seit rund siebzig Jahren besteht die Idee, dass künstliche Intelligenz enorme Vorteile für die Medizin bringen könne, allein die nötige Rechenleistung fehlte. Wofür ein Computer früher Monate brauchte, funktioniert heute in Sekunden. Hinzu kommt die Digitalisierung medizinischer Daten.

Zusammen ergeben sich daraus heute völlig neue Möglichkeiten, vor allem im Bereich der Diagnostik. Gerade dieser steckt in einem Dilemma: Einerseits sollen Diagnose präziser und individueller werden. Andererseits entstehen dadurch immer komplexere Datensätze. Ein Datenmeer, das Computer wesentlich schneller verarbeiten und analysieren können, als es Menschen vermögen.

Bei Gewebsuntersuchungen unter dem Mikroskop, einem wesentlichen Bestandteil der Diagnostik, bewertet Fachpersonal zum Beispiel Veränderungen in einem Tumorgewebe – mit allen Vor- und Nachteilen der natürlichen Variation menschlicher Wahrnehmung.

Wenn der Blick trügt

"Menschen sind sehr gut darin, komplexe Strukturen zu erkennen", erklärt Kurt Zatloukal, Leiter des Diagnostik- und Forschungszentrums für Molekulare Biomedizin an der Med-Uni Graz, "doch beim Quantifizieren von Veränderungen tun wir uns schwer."

Außerdem haben Menschen kein absolutes Sehen. Wir sehen Bilder immer im Kontext. In den falschen Kontext gesetzt, kann das in die Irre führen – wie bei optischen Täuschungen. Dahingegen teilen Machine-Learning-Algorithmen, also selbstlernende Programme, Bilder in unzählige kleine Bereiche und stellen bei jedem einzelnen Bildpunkt die Frage, was zu sehen ist.

Zatloukal und sein Team trainierten einen Algorithmus mit tausenden histologischen Schnitten von Dickdarmkarzinomen. Das technische Know-how und die Rechenkapazitäten stellt der Internetgigant Google, denn jeder Schnitt hat einen Informationsgehalt von rund zehn Gigabyte. "Das Spannende daran ist, dass der Algorithmus auf völlig neue Weise trainiert wurde", sagt Zatloukal.

Klassischerweise markieren Forschende ein Bild, sagen dem Algorithmus also vorab, ob es sich um Tumorgewebe handelt oder nicht. Zatloukal und sein Team fütterten ihn lediglich mit den Bildern sowie der Information, wie lange Betroffene überlebten.

"Es geht keineswegs darum, dass künstliche Intelligenz Menschen ersetzt. Vielmehr ermöglicht die Kooperation ungeahnte Möglichkeiten." Peter Rainer, Med-Uni Graz

Vom Algorithmus erkannt

Der Algorithmus entdeckte daraufhin Folgendes: Wenn der Tumor direkt mit Fettzellen in Kontakt steht, deutet das auf einen aggressiven Verlauf hin. "Wenn man das einmal sieht, kann man es auch selbst, ohne Algorithmus, sofort wiedererkennen", sagt Zatloukal. "Ohne Algorithmen wurde dieser Zusammenhang bisher nicht gefunden."

In morphologischen Bildern steckt demnach viel Information, die derzeit noch nicht, aber zukünftig durch Machine Learning nutzbar sein wird. Das Konzept, das vorwiegend bei Dickdarmkarzinomen angewandt wurde, könne man auch in anderen Bereichen der Bildgebung einsetzen, sagt Zatloukal. Es gehe dabei um Wissen, das bei der Diagnose und Prognose unterstützen soll.

Ähnlich sieht das Peter Rainer von der Klinischen Abteilung für Kardiologie an der Med-Uni Graz: "Es geht keineswegs darum, dass künstliche Intelligenz Menschen ersetzt. Vielmehr ermöglicht die Kooperation ungeahnte Möglichkeiten." Gemeinsam mit Diether Kramer, Datenwissenschafter der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft, entwickelte er einen Algorithmus, der das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen mit einer Treffsicherheit von rund 85 Prozent vorhersagen kann. Herzkreislauferkrankungen führen in Österreich die Liste der Todesursachen an. Häufig werden sie erst erkannt, wenn schwerwiegende gesundheitliche Folgen wie etwa ein Herzinfarkt auftreten.

Klares Ziel

Rainer und Kramer setzten sich daher ein klares Ziel: Mithilfe ihrer Software soll ein erhöhtes Risiko früher erkannt werden, dadurch können früher präventive Maßnahmen gesetzt werden. "Wir nutzen den ungehobenen Schatz medizinischer Daten, die gespeichert, aber nicht weiter verwendet wurden", sagt Rainer.

Dazu zählen alle Informationen einer Patientenhistorie wie Laborbefunde, Medikationen oder Bildgebungsbefunde. Der Vorteil einer Software ist auch hier, dass sie mehr Parameter miteinbeziehen und so für alle Betroffenen auf die gleiche Weise errechnen kann, welche Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen besteht.

"Wir wissen jetzt, dass wir technisch in der Lage sind, Prognosen für die nächsten zehn Jahre zu erstellen. Nun muss der Algorithmus in der Praxis zum Leben erweckt werden", sagt Kramer. Es gibt bereits unzählige Studien im Bereich der künstlichen Intelligenz. Im klinischen Alltag bleibt ihre Anwendung jedoch eine Rarität.

Bevor der Algorithmus ab Mai in die Welt hinausgeht und Partnerländer beginnen, ihn zu testen, wird derzeit im Landeskrankenhaus Murtal noch überprüft, wie die Empfehlungen des Algorithmus angenommen werden. Im Idealfall funktioniert die Informationskette zwischen Krankenhaus, Hausärztin und Patient und beugt schweren Verläufen vor. "Denn wenn ich etwas weiß, und es passiert dann nichts, brauche ich es gar nicht wissen", sagt Rainer.

"Wir nutzen den ungehobenen Schatz medizinischer Daten, die gespeichert, aber nicht weiter verwendet wurden." Peter Rainer, Med-Uni Graz

Hilfsmittel, nicht Ersatz

Der Algorithmus soll ein Ratgeber sein, nicht mehr. Denn Computer sehen freilich nur Daten, die erfasst wurden, was nie der gesamten Beschreibung von Patientinnen und Patienten entspricht. "Wir werden in absehbarer Zeit keine Präzision erreichen, die es erlauben würde, dass die Maschine und nicht der Mensch die Entscheidung trifft", hält Kramer fest.

Hinzu kommt das sogenannte Black-Box-Problem. Darunter versteht man die Tatsache, dass oft nicht klar ist, wie ein Algorithmus zu seiner Entscheidung kommt, was es erschwert, Fehler zu finden. Kramer und Rainer versuchen, dieses Problem nun aufzubrechen. Fest steht, dass sich im Bereich der Diagnostik durch künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren einiges ändern könnte. Das Potenzial ist groß. (Anja Böck, 24.4.2022)