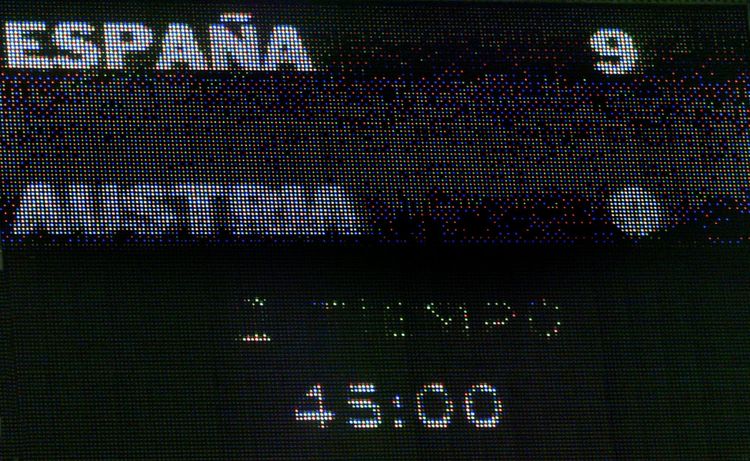

Es gibt Niederlagen und Niederlagen. Das 0:9 des österreichischen Fußballteams am 27. März 1999 in Valencia gegen Spanien ist belegt. Verteidiger Anton Pfeffer sagte damals in der Pause, es stand 0:5: "Hoch werden wir das nicht mehr gewinnen."

Der Sport ist wie ein Vexierbild: Je angestrengter einer hinschaut, desto deutlicher sieht er nur die Hälfte davon. So kommt es zu dem landläufigen Irrtum, im Sport gehe es in der Hauptsache darum, zu gewinnen. Das aber ist keineswegs der Fall; oder eben nur zur Hälfte. Der Sport ist vor allem eine Schule des Verlierens.

Das Eigentliche des sportlichen Wettkampfes ist das Akzeptieren, unterlegen zu sein. Nur wenn alle anderen redlich verlieren, kann einer gewinnen. Die Rede vom zweiten Sieger ist bloß ein höhnischer Euphemismus. Keiner der Unterlegenen muss reinen Herzens dem Sieger gratulieren. Aber zumindest reinen Herzens die Niederlage eingestehen. Man kann dann immer noch aufstehen und es wieder und wieder versuchen. Denn keiner kann – so lautet der wahre Trost der Verlierer – immer gewinnen. Es ist des Sports ehernes Grundgesetz: einmal der Gigl, einmal der Gogl.

Nichtaufgeben, Weiterkämpfen, Streben nach dem Sieg; neues Spiel, heißt es ja, neues Glück. Zur Not kann man immer noch an Wunder glauben. Dass aber zum Beispiel das Wunder von Bern – Fußballdeutschlands 3:2-Finalsieg über Ungarn 1954 – sich in weiterer Folge eine Zeitlang zu einer öd seriellen Dominanz verkrampft hat, nahm dem internationalen Kräftemessen so viel Brisanz, dass es, wie der Philosoph Gary Lineker zu Recht erkannte, sein Eigentliches verlor, weil: "Am Ende gewinnen immer die Deutschen."

Fürs Gelingen

Es ist die Niederlage, die entscheidend ist fürs Gelingen des Ganzen. Nur der klaglose Verlierer, die klaglose Verliererin garantieren die nicht nur unbestreitbare, sondern tatsächlich unbestrittene Gültigkeit der Regeln: Eine Hundertstelsekunde ist eine Hundertstelsekunde; ein Millimeter ist ein Millimeter; ein Elfer ist, was der Schiri pfeift.

Der damals 17-jährige Anton Innauer hat auf seine Silberne auf der Großschanze in Innsbruck 1976 pubertär reagiert; trotzig hat er, sinnbildlich, ob der Niederlage mit dem Fuß aufgestampft. Donald Trump tat das 2020 auch. Innauers Trotzkopf war ein persönlicher Entwicklungsschritt. Trumps 74-jähriger Trotzkopf eine brandgefährliche Eskalation. Und eine Mahnung ans Fragile auch der Demokratie. Da wie dort geht es um den reibungslosen Machtwechsel. Dass also am Ende nicht immer nur die Deutschen (die Bayern, die Bullen, die Österreicher im alpinen Skilauf) gewinnen.

Es ist kein Zufall, dass der Sport wie ein kleiner Bruder der Demokratie daherkommt. Ein jüngerer, etwas verschrobener, jedenfalls verspielter und zuweilen ordentlich über die Stränge schlagender Bruder. Beide spielen nach denselben Regeln.

Was der Bruder noch einübt, braucht die Schwester schon zum Atmen. Es ist das Demokratische an der Demokratie: dass einer, verliert er, zu verlieren versteht, weil er nicht den Blick aufs Ganze, die Demokratie, verliert.

Zweimal haben Gesellschaften sowohl die Demokratie als auch den Sport aus sich geschöpft: die moderne englische und die antike griechische. Beide Gesellschaften waren durchdrungen von einem stürmisch agonistischen Geist: dass alles sich ständig im Wettbewerb miteinander befindet. Solche Gesellschaften tun sich schwer mit ewigen Gültigkeiten, aber leicht mit dem permanenten Rivalisieren; damit, den Stand der Dinge laufend neu auszuhandeln; im Komparativ zu leben. Der Sport war und ist die zeremonielle Feier dazu, die theatralische Verklärung der Idee "citius, altius, fortius"; "schneller, höher, stärker". Der Bessere möge gewinnen.

Im selben – nein: im gleichen – Gewand kann der Sport freilich auch anderen Herren seine Reverenz erweisen. In Friedrich Nietzsches nachgelassenen Fragmenten findet sich dazu eine erhellende Notiz: "Die griechischen Gesetzgeber haben den agon so gefördert, um den Wettkampfgedanken vom Staate abzulenken und die politische Ruhe zu gewinnen. (Jetzt denkt man an die Konkurrenz des Handels.) Das Nachdenken über den Staat sollte durch agonale Erhitzung abgelenkt werden – ja turnen und dichten sollte man – dies hatte den Nebenerfolg, die Bürger stark schön und fein zu machen."

Nietzsche – ein Verehrer der alten Hellenen – hat seinen Blick vielleicht durch den Filter des römischen "panem et circenses" gelenkt. Aber er kannte, obwohl er es in vielem vorausdachte, das 20. Jahrhundert noch nicht, in dem sich diese Beobachtung von jedermann hat anstellen lassen. Als kleiner Bruder der Demokratie ist der Sport klarerweise auch anfällig für die Entartungen der Schwester.

Auch diese schöpften die agonistischen Griechen aus sich selbst. Der Agon nämlich bedarf, neben der unverbrüchlichen Regeltreue, einer schwer bis kaum regelbaren Grundeinstellung. Die Engländer hatten dafür ein eigenes Wort: fair. Als Substantiv meint es auch Messe oder Markt. Fehlt die Fairness, drohen hier Dopingfälle und dort ochlokratische Verwirrungen. Ochlos wird mit Pöbel übersetzt. Heute würde man ochlokratisches Mühewalten wohl Populismus nennen. Wenn aber kein reiner Wein mehr eingeschenkt wird und dem Volk, statt ihm aufs Maul zu schauen, bloß nach dem Mund geredet wird, bleibt der große Sport davon nicht unberührt. Er droht, zur bloßen Belustigung verkrüppelt zu werden.

Brot der Autokratie

Der Populismus ist die eine Seite der Medaille, deren andere die Autokratie ist; die braucht die Spiele dann tatsächlich wie einen Bissen Brot. Dass diese Medaille eine goldglänzende ist, vermag viele durchaus zu blenden. Zum Glück aber nicht die hohen Respektspersonen im Sportverkehr. Denn wäre das anders, könnte heuer – nehmen wir ein besonders absurdes Beispiel – mitten im Winter auch eine Fußball-WM stattfinden. Sagen wir: in Katar. Aber tut sie das? Eben! (Wolfgang Weisgram, 8.5.2022)